一位大学老师的学术打假决心

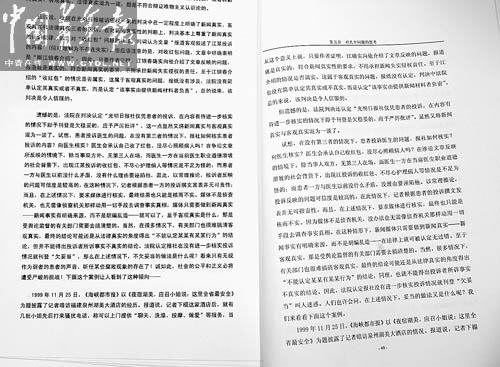

周泽的文章(左)与周立华涉嫌抄袭的论文内容的比对。

本报记者 赵青摄

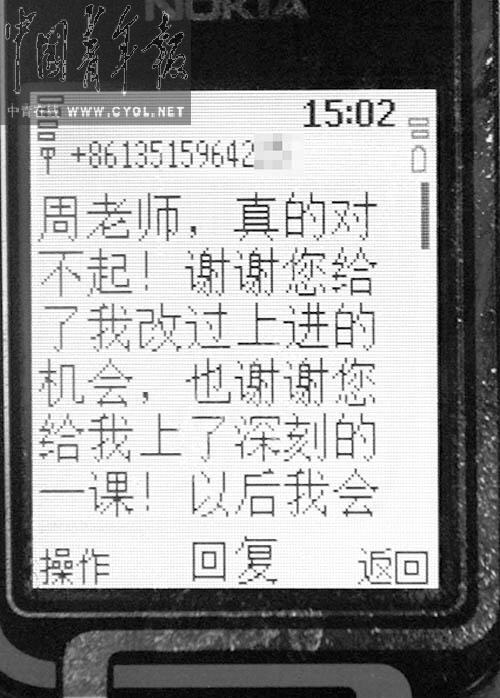

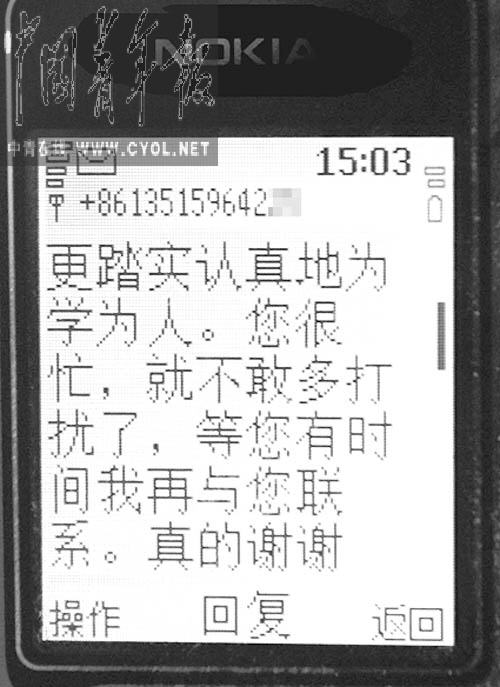

2005年6月21日晚周立华发给周泽的短信之一。短信写道:周老师,真的对不起!谢谢您给了我改过上进的机会,也谢谢您给我上了深刻的一课。

本报记者 赵青摄

四年前的一起抄袭事件

考虑再三,周泽还是带着一摞材料来到中国青年报社。他一进门就说:“我看到你们最近‘曝光’论文抄袭的力度很大,我发现自己的一些论文也被抄袭了”。

周泽,中国青年政治学院新闻与传播系副教授,律师。2006年,因率先质疑养路费为“违法征收”,他被《南风窗》杂志评选为“为了公共利益年度人物”;2008年,他又当选《南方人物周刊》评选的“2008青年领袖”。

“这是别人抄我的文章,这是我原来发表的文章,你看这里面的黑体部分,都是被抄袭的内容。”周泽从随身的包中取出一摞共四份材料,摆放在笔者面前,一边翻页一边比对涉嫌抄袭论文和原文的雷同之处。

笔者注意到,被指为抄袭的文章题为《不是卸责更非抵赖——试论“文责自负”和媒体的责任》,发表在2005年第5期的《新闻记者》杂志上,作者周立华当时是厦门大学历史系的博士生。周泽告诉笔者,他在1998年开始关注新闻官司中媒体被判败诉后纷纷喊冤的现象,并在1999年撰写了相关文章,后发表在《法制新闻界》上。当时,《法制新闻界》是法制日报社的一份内刊,后来他又于2001年将文章发表在法制网上,题为《案件透视:新闻官司媒体为何多喊冤?》,全文约1.5万字。该文章后来被新浪网、《人民法院报》、《民主与法制》等媒体全文或部分转载。

笔者经认真比对后发现,被指为涉嫌抄袭的《不是卸责更非抵赖——试论“文责自负”和媒体的责任》一文共3000余字,有三分之一以上的内容和《案件透视:新闻官司媒体为何多喊冤?》一文中的部分内容雷同。其中,部分语句完全一样,还有一些语句只是在个别用语或语序上存在差别;而在文章后的注释部分,并没有提到周泽的那篇文章。

周泽告诉笔者,他在2005年就发现了此事,并给厦门大学发去了传真进行维权。他还与周立华硕士阶段的导师取得了联系,被告知当时周立华正在攻读博士学位,是节选了其硕士论文的部分内容单独成文后给杂志社投的稿。导师还代他的学生向周泽求情,说这个学生很不容易。2005年6月21日晚,周泽先后收到了周立华的两条短信,就文章抄袭之事向他表示歉意。其中一条短信写道:“周老师,真的对不起!谢谢您给了我改过上进的机会,也谢谢您给我上了深刻的一课!以后我会更踏实认真地为学为人。”但此后周立华再未与周泽联系,周泽也暂时搁下了此事。

最近,周泽看到《中国青年报》报道了许多论文抄袭的事件,有学生也告诉他在准备论文开题时发现他的论文被抄袭,这促使他回过头来重新审视4年前发生的那起抄袭事件。

不能“正本清源”就会“以讹传讹”

今年6月,周泽通过他的学生找到了涉嫌抄袭者周立华的硕士学位论文。在看完该论文后,他感叹,“没想到抄了那么多!”

周立华这篇涉嫌抄袭的论文,题为《社外来稿的文责探析》,是厦门大学2004年的一篇新闻学硕士学位论文。据周泽介绍,他在中国期刊网上并没有找到这篇论文,而是通过他以前的一位学生帮忙,从厦门大学的图书馆中查到的。

笔者注意到,论文的第一页是“厦门大学学位论文原创性声明”,声明写道:兹呈交的学位论文,是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果,均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。作者周立华的签名时间是2004年6月4日。论文第五章的小标题是“对几个问题的思考”,其中第三部分是“新闻真实、法律真实、客观真实在新闻侵权诉讼中应区别应用”。笔者认真比对了该部分内容与周泽的原文,发现该部分对新闻真实、法律真实、客观真实等概念的界定与周泽文章的内容几乎完全一致,仅有个别字词的增删,而该部分选用的案例和相关论述,也与周泽原文的内容雷同。笔者还注意到,在该部分涉及的8个页面(第47-54页)中,仅有1个脚注(第53页),且不是周泽的文章。而在论文的参考文献页面(第59-60页),也没有周泽的名字。

周泽告诉笔者,他在2005年的《新闻记者》上发现抄袭文章后,虽然很生气,但考虑到该文章只抄袭了1000余字,只占原文的1/15,因此没有继续深究。但后来找到这篇硕士学位论文后,发现该论文第五章的第三部分,大量抄袭、改编他的原文,并且没有在注释或参考文献中进行标注,这让他感到这篇论文的抄袭程度“超出了可以容忍的范围”。

“一些关键概念,比如对‘新闻真实’、‘法律真实’和‘客观真实’的界定,都是我个人在收集分析大量案例后进行抽象总结的独创性成果,在他的硕士论文中就被直接拿来用了。还有一些案例,一般人可能不会注意到当时发生的这些不起眼的案例,也被直接拿来用了,最多就是改动了一些词语和语序……这些内容都没有标注出处。”周泽说,“原先他给我发短信的时候,只是说发在《新闻记者》上的文章确实是抄袭的,做得不对,但并没有告诉我他的硕士论文中也存在抄袭,而且抄了那么多,将近我原文的50%。”

采访过程中,周泽拨打了当初给他发致歉短信的那个电话号码,但接听者称自己不是周立华。6月21日下午,笔者拨通该号码后,也被告知“打错了”。

巧合的是,有学生在准备硕士论文开题报告时,也发现许多论文抄袭了周泽之前的文章,便把相关的文章发给了他。周泽索性在自己的笔记本电脑里建立了一个文件夹,命名为“剽窃论文”,其下又分别建立“局部抄袭”、“巨幅剽窃”、“完全剽窃”、“引证不规范”等若干子文件夹,将搜索到的涉嫌抄袭的论文一一归类。

笔者看到,在“巨幅剽窃”文件夹里,除了前面提到的周立华的硕士学位论文外,还有一篇题为《新闻舆论监督与司法审判的关系》的硕士学位论文,作者是南昌大学人文学院新闻与传播学系2005届硕士研究生洪黎。而在“完全剽窃”文件夹里,则是一篇刊载于2008年第8期《华商》杂志的题为《新闻失实的侵权行为思考》的文章。在其他文件夹里,还有10余篇学位论文和期刊论文。据周泽介绍,除了对“新闻真实”、“法律真实”和“客观真实”三个概念的界定外,他对“三公原则”的介绍,以及关于媒体和司法关系的论述也是被抄袭的主要对象。

周泽担心,抄袭或引注不规范等学术不端行为会导致“以讹传讹”。“别人看到后可能会认为是我在抄袭呢”,他感叹,如果不进行“学术打假”,不能对相关的智力成果进行“正本清源”,很可能今后得通过历史学家的考证才能还原一些概念的原始出处。而帮助周泽收集涉嫌抄袭论文的一位研究生也告诉笔者,她目前正在准备论文开题,查阅文献时发现从中国期刊网数据库中下载的很多论文都似曾相识,内容雷同,也不知道谁抄谁的。而当被问及对前一阵披露的“史上最牛硕士论文抄袭”的看法时,她说,“这种抄袭太低级了,更多的(论文抄袭)是东抄抄西抄抄的”。

进行学术打假是为了公共利益

此前,作为律师的周泽曾参与过诸多维护公民权利和公共利益的行动,而这一次,促使他在对待“学术打假”态度上转变的最关键原因还是公共利益。他在6月20日接受笔者采访时表示,自己下定进行学术打假的决心是为了公共利益,而在21日上午给学生讲授“媒介法研究”课程时,他也提醒听课的同学们,要遵守学术道德和学术规范。

在周泽看来,剽窃、抄袭等学术不端行为产生的社会危害有两个层面,第一层是对著作权人智力成果的侵害,抄袭者“窃取”了著作权人的原创性智力成果,这是对具体的公民权利的侵害;第二层则是对公众和社会的“欺骗”,因为读者可能会误认为相关内容是抄袭者的原创智力成果。剽窃者通过剽窃他人著作,骗取荣誉和名利,败坏学术声誉,损害社会诚信,这就事关社会公共利益。

他认为,对于第一个层面的权利救济,应当由著作权人自己斟酌,他可以主动站出来,主张本该属于自己的合法权益,当然也可以放弃;而对于第二个层面,则需要学术界、教育界、出版界乃至每个公民的努力,共同承担起净化学术环境的责任。杨玉圣教授主办的学术批评网、方舟子创办新语丝网站等专门的学术打假网站,学校加强对学术道德的教育、完善学术评价机制,批评学术不端现象的行为,都是值得肯定的。

对于目前引起热议的“学位论文学术不端行为检测系统”等反剽窃系统,周泽表示,这从一个侧面说明目前的学术不端行为已经比较严重。他认为,这会对高校学生起到警示作用,但技术不可能彻底解决对知识产权的侵犯和对学术道德培育的问题。并且,如果学生只是为了通过检测而做论文,反而可能使反剽窃系统沦为一种“稻草人”般的摆设。他还认为,当开发反剽窃系统进行“学术打假”成为一种产业时,这恰恰是社会的悲哀。

“目前最重要的,是在全社会树立对知识产权的尊重。”周泽说。