“SCI之父” 遭遇中国诘问

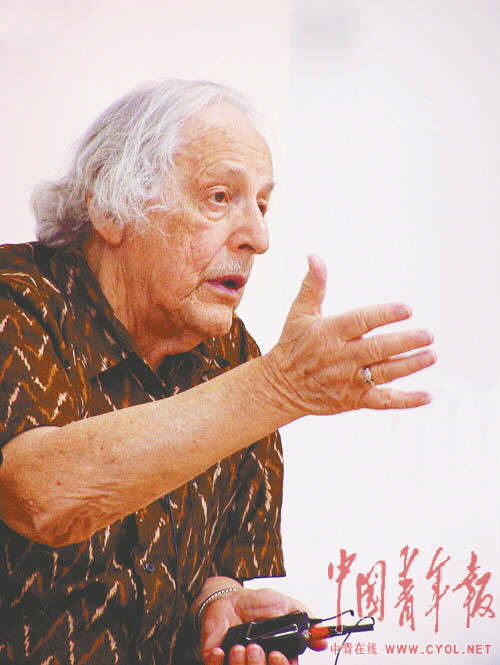

尤金·加菲尔德

9月12日,在尤金·加菲尔德博士与中国公众的首次见面会上,人们不断把问题抛给这位84岁的“SCI之父”:“你认为中国对SCI这样的使用是合理的吗?”“为什么到中国,SCI就变了味儿?”

与多年前访问中国第一次听到这样的提问时的困惑表情不同,现在,再次听到SCI(Science Citation Index,科学引文索引)在中国的奇特地位,他只是托着下巴,微笑着摇摇头。

这位“SCI之父”,并没有像人们所预期的那样,对中国使用SCI的状况大加批评。在他看来,这些引发无数争议的“怪现状”,其实只是中国在科研发展过程中所必须经历的“初级阶段”罢了。

40年前的美国和30年前的意大利

在见面会上,一名记者变着法儿地向这位美国老人描述SCI在中国的地位。他举着一份材料告诉加菲尔德,一个科研项目,在申请之初就被下了“死任务”:5年内发表150篇SCI论文,才能正式完成课题。

“您觉得这样的政策有道理吗?这是正确的吗?”记者逼问。

然而期待中的惊讶表情并没有出现。在近些年访问中国的过程中,这些故事,加菲尔德听到的太多了。这位白头发的老人只是耸了耸肩膀答道:“用SCI作为标准,来衡量科研的成果,这也许的确不太合理,但这种现象并不是今天才出现的。”

他举例说,40年前,当美国的大学要进行终身教授的评选时,管理者们发现,备受推崇的“同行评议”评价方法根本没有办法进行,SCI就成了替代的评估方法。

“如果按照理想的状态,就要把那些已经成为终身教授的人都找来,坐在一起,拿着候选人的所有论文,大家一篇一篇地读。这样才能公正合理地评判出,每一位候选人的研究成果好不好,科研水平是什么级别。”加菲尔德说。

但这个过程实在太复杂了。因此,学校找到这些教授的时候,他们异口同声地宣称自己“太忙了”。无可奈何的学校只好退而求其次,寻求一个量化的指数,最后他们选择了SCI。

“这个时候,SCI就成了很多人评估科研能力的标准。”加菲尔德说,“这与现今的中国有一定的相同之处。”

无论是那时的美国还是现在的中国,相比于复杂的“同行评议”,SCI无疑是一个简单得多的办法。“而大家需要的,也只是一个快速的答案而已。”加菲尔德说。

当他提到“同行评议”的时候,台下响起了一阵窃窃私语。“靠‘人’来评价?这在中国能行吗?”有人小声嘀咕。

这又与30年前意大利科学界的状况高度相似。当时,这个国家发生的一场政治-经济危机渗透到了科学领域,人们发现,大量的政治和人际关系因素开始干预科学研究,学术界的不正之风盛行,甚至有一些科研项目,没有做出任何可以发表的结论就结束了。

在这种情况下,为了排除其他因素的干扰,科学家们希望凭借引入一个“完全依靠数字运算的方式作为评估标准”,来保证科学研究基本的质量。SCI的影响力指数就成了他们很好的选择。

事实上,在中国,当南京大学于上世纪80年代末率先引入SCI的时候,校方的重要目的之一,同样正是对抗学术的不正之风。

不过,虽然有着相似的开始,科学史接下来的发展却没有因循同样的脚步。现在,无论是美国还是欧洲,学术评价都已经日渐完善成一个混合的系统,它既包括同行的业内评估,也包括利用SCI等指标进行的量化分析。

但在中国,SCI的地位非但没有减弱,反而日渐强盛。无论是对于个人的学术水平评估,还是对大学、研究机构的综合水准评价,SCI都变成了一个硬指标,有时甚至是“唯一的指标”。

更加吊诡的是,这个为了对抗不正之风而被引入的方法,如今却成了不正之风的温床,越来越多的学术乱象,正因此而生。

人们只想要一个快速的答案

50年前,当加菲尔德第一次提出“科学引文索引”这一概念的时候,没有人愿意为他的研究提供资金,因为当时的人们都觉得,这不是一个能够赚钱的项目。

结果事实证明,他们都看走了眼。50年后的今天,SCI不仅为加菲尔德和他所在的汤森路透公司赚回了丰厚的利润,更富戏剧性的是,它还成为中国许多科研人员的“赚钱工具”。

在此次公众见面会上,国家自然科学基金委杂志部主任祖广安讲了一个小故事。几年前,中科院遗传与发育研究所专门开出了“价格单”,对于发表在SCI收录期刊上的论文,如果期刊的影响因子是1,就奖励1000块钱,而像《自然》这样的顶级期刊,影响因子达到了32,一篇论文的奖金就有3万多元。

他甚至曾在北大化学系教学楼的黑板上看到通知,称学院将对发表SCI论文的师生进行奖励,奖金每篇3000~5000元不等。

“自从SCI被引进中国,就成了评价科研能力的一把‘尺子’。”祖广安说,“很多高校、研究所,在评价研究人员的成果时,会根据SCI文章的数量来进行奖励。”

而在加菲尔德看来,这只是评价方法有误,中国对SCI的使用仍然处于“初级阶段”。即使抛开同行评议,单纯利用SCI来进行科研能力的评估,如果能对系统内的各种变量进行充分的利用,也足以形成一个科学的结果。

但遗憾的是,在中国,SCI本身蕴含的功能和空间又被进一步简单化,留下的只是其中最“简单粗暴”的那一部分。比如,在评价一位“学术大牛”的时候,常常只关心他在什么期刊上发了多少文章,但对这些文章被别人引用过多少次,却没有太多人提及。

“但这恰恰是SCI作为评估工具最重要的因素。”加菲尔德说。

他曾对获得诺贝尔奖和诺贝尔奖提名的科学家的论文进行过研究,结果发现,这些“诺贝尔水准”科学家,发表文章的数量只是普通学者的5~6倍,但发表论文后被别人引用的频次却达到了普通学者的 30~50倍。

他甚至据此成功预测了某几年的诺贝尔奖获得者。他发现,如果一篇论文在发表3~6个月内,被引用了很多次,那么其作者获得诺贝尔奖的可能性就非常大。

在此基础上,加菲尔德希望向中国科学界推荐SCI系统内一种新的评估方法,来更正现有的谬误。根据这种方法,对一位科研人员研究成果的评估被单独放在他所在的研究领域中进行,即先在数据库中找出这个研究人员的同行,划出一个群组,然后在这个群组中,衡量此人做出了什么样的贡献。

面对他的大力推荐,台下的听众只关心一个问题。有人举手提问:“这个方法够简单吗?”加菲尔德发现,人们需要的,恐怕还是尽可能简单快速的方法。比如现在在SCI系统内最受欢迎的一种评估方法“H指数”,只要在系统页面上输入要评估的人名,然后按下一个按键,不到一秒钟,这个人的“学术能力值”就计算出来了。

“我不得不说,这些其实都是非常简单粗暴的方法。它对变量考虑得不够周全,计算出来的结果也不够准确,但是却很便捷。因此就很受欢迎。”加菲尔德说,“人们不用准确,他们只想要一个快速的答案。”

这毕竟是一个正确的开始

过度简单化的运用甚至是“滥用”,让SCI在中国弊病丛生。而对这个话题不断的讨论,也使这场与“SCI之父”的见面会,带上了一些愤怒的焦灼感。

有人提出,不仅发表SCI论文会受到奖励,如果在规定时间内发表SCI论文的数量不够,还会受到处罚。在高校里,没有完成发表“任务”的老师,轻则影响涨工资、评职称,严重的甚至会面临“下岗”。

在这样的背景下,SCI几乎成了“衡量国内大学、科研机构和科学工作者学术水平的最重要甚至是唯一的尺度”。而在生存的压力下,很少有人还会沉下心来做那些需要长期研究的高质量项目,科研人员只能“不遗余力地发表文章”,甚至有人戏谑地把这种行为称为“在期刊上灌水”。

人们似乎忘了,SCI创立的初衷,其实正是一个让人“沉下去”研究的文献检索工具,它本来与学术水平评估没有关系。

在SCI的检索系统里,如果输入一篇论文,不仅能够找到它所引用的参考文献,还能够查阅出,在这篇文章发表后,有哪些文章以此为基础,进行了新的研究。这样,科研人员就能够从繁杂的文献中,梳理出一个课题不同阶段的研究成果,这不仅可以为自己的研究提供思路和灵感,更能了解学界最新进展,保证自己研究的创新性。

不过,自从被创立之初起,人们就对SCI检索之外的功能产生了浓厚的兴趣。

在建立SCI数据库的过程中,为了让检索更有效率,加菲尔德选取了在学术界比较有影响力的一些期刊,收录在SCI数据库内。结果,这一动作为SCI开辟出了新的用途,“被SCI收录”也成为衡量论文是否“被国际学术界认可”的标准。

在与中国出版界的交流中,加菲尔德曾经听到期刊编辑抱怨,中国的作者总是把最好的文章发表在国外的期刊上。

“这是没有办法的。”加菲尔德说。一些SCI所收录的期刊,具备高可见度、国际化的特征,并且被整个科学共同体所认可,而在中国,还没有期刊具备这样的影响力。

祖广安在发言中也表达了相同的意思:“不管怎么说,在我们国家目前缺乏评价标准的情况下,SCI毕竟是一把尺子。当然,这合理不合理,还要另说。”

显然,来参加见面会的多数人希望从加菲尔德这里获得批评“不合理”现状的有力支持。但他们有些失望,期待中“‘SCI之父’抨击SCI现状”的场面没有发生。

一名记者重复了两遍自己的问题,希望加菲尔德能够评价一下SCI在中国高校中的畸形地位:“研究生要发表SCI论文才能毕业,您觉得这合理吗?”

老人还是耸耸肩膀:“嗯……至少,如果要保证教学质量,发表SCI论文总比没有发表SCI论文要好吧。”

他坚持,中国目前关于SCI的规定,有一些是有意义的。在美国,硕士、博士研究生发表论文是非常普遍的现象。即使对于一半的博士毕业生,毕业后的工作可能与科学研究无关,但如果作为一所“追求很高的教学质量和学生质量的大学”,那么对发表SCI论文的要求是很正常的。

“尽管会有一些不合理,但这毕竟是一个正确的开始。”对于SCI在中国的发展,加菲尔德的评价充满了乐观。

只是,乐观的美国老人尽管已对SCI在中国的“变异”有了相当的了解,但他恐怕仍难以真正进入这个幽暗的世界:

一位大学校长,用相同的手段进行毫无创新性的研究,在3年内,为自己创造了130篇SCI收录论文的“佳绩”。

一些学术期刊,为了提高自身的影响因子,要求论文作者大量引用本刊的文章,而这种“自我引用”,已经成为国内学术界公开的秘密。

……

无论如何,在中国,只要投身科研工作,SCI就是一个绕不开的话题。甚至在加菲尔德来华之前,主办方发放的活动通知,也以这样一段话作为开头:“从考博到毕业,从找工作到评职称,从申请课题到写结题报告,乃至地方、省部、国家各级评奖……SCI影响着现今中国科研界的每一个人。”