诺奖得主高锟:给我的?哦……挺好的

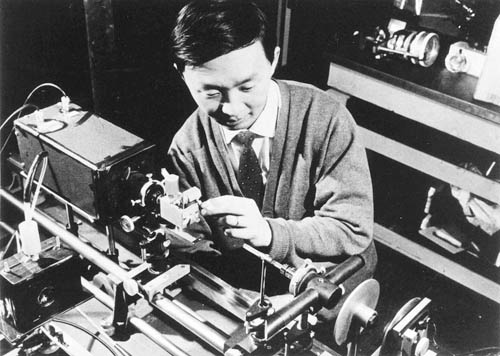

年轻时的高锟

CFP供图

2008年10月7日,香港中文大学何善衡工程学大楼里,100多位师生站在一个大型诺贝尔奖证书的前面,手举印有诺贝尔头像的金牌模型,齐声用英语高呼:“高锟教授,恭喜您!”

这位中文大学的原任校长,和两位美国科学家共同获得了2009年度诺贝尔物理学奖。他们因为在驾驭光能方面作出的巨大贡献,被评奖委员会誉为“光学大师”。

其中,高锟获奖是为了表彰他在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得的突破性成就。这一43年前就已完成的研究成果,已经成为越洋通信、互联网技术基础,并推动人类社会发生天翻地覆的变化。

面对记者的采访,一位学生激动地表示:“他是我们中大同学之光,也是中国人之光!”

相比于校园里热闹的场面,在地球的另一侧,高锟本人看起来却平静得多。

“电视里在播诺贝尔奖,那是给你的。”在美国的家里,他的太太黄美芸告诉他。

“给我的?哦……挺好的。”这位华裔科学家说。

事实上,76岁的高锟早在5年前就已经被诊断患上了阿尔茨海默氏症(老年痴呆)。现在,他虽然明白自己获奖,却已经无法用一个完整的句子,来表达自己的得奖感言。

这位“光纤之父”,经历了数十年的漫长等待,终于获得了科学界的最高荣誉,但这一切显得太迟了。

为了赢得学界的认可,他等了15年

尽管记忆力已经出现衰退,但高锟还是清楚地记得,当年关于光纤的研究“真的好难做”。

1966年,他和他的同事在一次会议上发布他们令人兴奋的新发现时,大多数人觉得,这是“痴人说梦”。

当时,人们的通讯主要通过电来完成。科学家们希望,用光的脉冲信号来代替电流,用光导纤维来代替电线,以实现更远距离和更高效率的信息传输。

所谓光导纤维,是把塑料或者玻璃拉伸到足够长后,形成的一种像头发丝一样又细又软的透明纤维。当光线进入纤维后,这根透明的细丝就像一根内壁是镜面的管道,能够把光线牢牢地“锁”在纤维内,让它们乖乖地按照纤维所指定的方向来传输。

不过,光纤传输信号当时面临着一个巨大的障碍:由于当时的玻璃纤维纯度不高,因此会吸收很大一部分光。光纤信号每传导一米,就要损耗约20%的光,这样一来,光线在里面的传输距离不会超过10米。因此,当时很多科学家断定,光导纤维根本就不具备进行长距离通信的能力。

可高锟和他的同事乔治·霍克曼却不这么认为。当时,他们都在国际电话电报公司的英国子公司——标准电话与电缆有限公司任工程师。在伦敦电子工程学院的一次会议上,他们发表论文提出,光线在纤维内不断减弱,并不是玻璃本身的问题,而是因为玻璃内部的杂质。如果玻璃能够达到足够的纯度,光线就能几乎不受损失地传递很远的距离,那么光纤通信的障碍就被清除了。

这一理论在很长的时间里,受到了其他科学家“公开的嘲笑”。毕竟,在那个时候,能够让光线传输几米才消失的光导纤维,已经是当时能造出来的最高纯度了。高锟在实验中所提出的“高纯纤维”,实在更像一种“幻想”。

面对嘲笑,这位年轻的研究者能做的,就是通过实验来验证自己观点。于是,很长的时间里,高锟都泡在实验室里,每天都很晚才回家吃饭。这让太太黄美芸很生气。一天晚上,高锟回到家告诉太太:“我马上就要完成一个震惊世界的大项目了!”

黄美芸根本不相信:“你骗谁呢!”

多年以后,高锟回忆道:“我当时有预感,这的确是一个非常有意义的项目。但我也知道,我需要花时间让别人相信我。”

这样的日子持续了4年。1970年,一家玻璃厂终于造出了足够纯净的玻璃纤维,他的理论终于得以验证。又过了4年,光导纤维开始被大量生产,到了1981年,第一个光纤传输系统终于问世。这时,距离高锟发表论文已经过去了15年。

这时候,终于没有人再嘲笑这个“痴人说梦”的方案,因为它已经成为光学通信技术的核心。在这一技术的支持下,光纤网络和海底电缆这些影响现代生活的重要设施,都一一成为现实。据瑞典皇家科学院预计,如果将围绕全球的玻璃纤维展开,其长度将达到10亿公里,足以环绕地球25000多圈,而且其长度还在以每小时数千公里的速度增长。

而高锟也从一名普通的工程师变成了人们口中的“光纤之父”,他终于赢得了学界应有的尊敬。

为了这一刻,他等待了15年。

等到光纤技术的广泛应用,这又是20多年

不过,这时距离“一瞬间”就能从地球的一端向另一端传输文字、声音和影像的便利,还有很大的差距。

高锟还记得,20世纪80年代初的一个圣诞节,当时自己在香港,想与在伦敦的岳父岳母通个电话。于是,他先打给电话公司预约好时间,然后把孩子召集起来,围在电话旁,等着铃声响起。

当预约的时间到来的时候,电话响了:“这是你们打到伦敦的电话,你有三分钟的时间。”

紧接着,外婆的声音传了过来:“圣诞快乐,你们打开礼物了吗?烤火鸡了吗……”

还没等到孩子们向外婆问候,听筒里就传来电话公司工作人员的声音:“对不起,时间到了……”

当时,他已经不再从事相关的科研,而是投身于教育事业。1987年,54岁的高锟开始“弃科从文”。他辞去了英国工程师的职务,担任香港中文大学的校长。在这里,他致力于营造自由开放的氛围,也常常鼓励学生眼光放远,不要在乎实时的科研应用。

在港中大人的眼中,校长高锟是个“谦谦君子”。他谦逊低调,工作到多晚也不觉得累;而他温和的性情也常常为人所称赞,连与他共事多年的私人助理,也从未见他发过脾气。

凤凰卫视的主持人许戈辉在7年前采访过高锟。她记得当时的现场满地都是机器设备,甚至伸脚都会磕碰到,而高锟毫不介意,还征询拍摄时如何坐姿。他说:“假使科学家太固执的话,就不能够想象不同的未来。”

上海交通大学的陈益新教授则用“谦虚、和善”来形容高锟。他们共同参加过多次学术活动。其中高前辈从来没有摆过“权威”的架子,总是一副笑眯眯的样子。听说陈益新来自上海后,高锟还立刻笑着跟他“套”起了“近乎”:“阿拉都是上海人啊!”

很难想象,这位谦恭的学者,曾经是个科学顽童。一位昔日同窗回忆,高锟上小学时,在位于上海家中的阳台上,专门搭建了一个小型实验室。在这里,小男孩制造了5个真空管的收音机,还有“几乎能毒死全城人”的氯化物。

他还对化学有兴趣,尝试制造“土炸弹”。他用红磷粉和氯酸钾混合,加上水并调成糊状,再掺入湿泥内,搓成一颗颗弹丸。待风干之后扔下街头,果然发生爆炸,幸好没有伤及路人。

不过,很少有人知道,这种浓厚兴趣最初的来源,竟然是高锟在看完《三国演义》之后,开始不断猜想,诸葛亮的“木牛流马”到底是怎么造出来的。

尽管就读的小学和中学都是西化的教育,但在上学前,高锟的父亲专门聘请了家庭教师,为他补习传统文化。这户书香人家可谓人才辈出:高锟的祖父高吹万是江南一带有名的藏书家、诗人、书法家,叔叔高平子是赫赫有名的天文学家,父亲高君湘也是留美大律师。

清华大学公共管理系的崔之元教授多年前在耶鲁大学曾与高锟偶遇。在得知对方是研究中国传统文化的学者后,高锟立刻同他谈起了对“中国政治传统的一些看法”。“非常独到,让我很佩服。”崔之元惊讶地说。

如今人们终于想起来他的成就,可他自己却记不清楚了

1996年,高锟从香港中文大学校长的岗位上卸任,开始了自己的退休生活。他投资了一间公司,创办了一所学校,闲暇时间还会和朋友打打牌。

悠闲的生活直到几年前才被打破。2004年,有牌友提醒黄美芸,高锟的反应变慢了很多。黄美芸领着老伴儿去看医生,才发现高锟已经患上了阿尔茨海默氏症。

随着病情的发展,高锟的记忆力、表达能力都逐渐下降,平时的言谈举止就像小孩子一样。帮助黄美芸洗完菜后,他会扭头向妻子邀功:“你看,我做好了。”而黄美芸也笑着鼓励他“做得不错”。

高锟本人很难解释清楚自己的变化:“我自己现在很不太好。我自己,人里面,他们要讲出来是很难做。”还好黄美芸明白他的意思:“他是说,他自己有话,但是讲不出来。”

除了一条小消息偶尔透露下高锟的病情,他几乎完全淡出了人们的视野。每天,他只是和妻子打网球,去健康中心和其他老人运动一下手脚。日子似乎就要这样平静地继续下去了。

可是当诺贝尔奖的消息传来后,一切又都不同了。

10月6日凌晨,睡梦中的黄美芸突然接到一个来自瑞典的电话。电话里的人告诉她,高锟刚刚与两位美国科学家共同获得了诺贝尔物理学奖,他将获得一半的奖金,共500万瑞典克朗(约合人民币488万元)。

黄美芸吓了一跳:“真的假的?我不是在做梦吧。”

很快,祝贺的电话,蜂拥而至的采访记者就验证了消息的真实性。每天,黄美芸不断用普通话、上海话、广东话和英语回复着不同朋友的祝贺,并且应付着不同地区媒体的采访。

在他们所住的小区里,高锟也迅速成为“明星”。每次他走在路上,都会有街坊邻居专程赶来,围观这位热门的新闻人物。

连黄美芸雇来负责陪高锟散步的小伙子都看出了变化。看着周围的人群,这位拉丁裔年轻人忍不住问一位前来采访的记者,到底发生了什么事情。当他得知自己搀着的这位老人居然是新一任的诺贝尔物理学奖得主,他忍不住惊呼起来:“哇,太棒了!我现在感觉完全不一样了。”

甚至在万里之外的香港,变化也迅速而直接。精明的出版商也立刻加印了高锟4年前出版的自传。这本出版几年一直反响平平的书,在高锟得奖后的几天内,竟然迅速脱销了。

一片喧嚣之中,只有他本人是平静的。面对不同媒体镜头,高锟总是穿着一件红色的线衫,浅浅地微笑着。“我实在不是一个太有趣的人,没有什么大喜大悲,一直以来都太过平稳。”他总是这样总结自己。

3年前,当一位记者在采访中提到他那篇深刻影响人类生活的论文时,他笑着对记者说:“我真高兴,你们还记得。”

而现在,妻子在记者的镜头前逗他:“你是不是‘光纤之父’呀?”他却只能喃喃地重复道:“光纤之父,光纤之父……”

在43年的等待之后,人们终于记起了他的成就,可他自己却记不清楚了。