【冰点特稿】:灰色很明亮

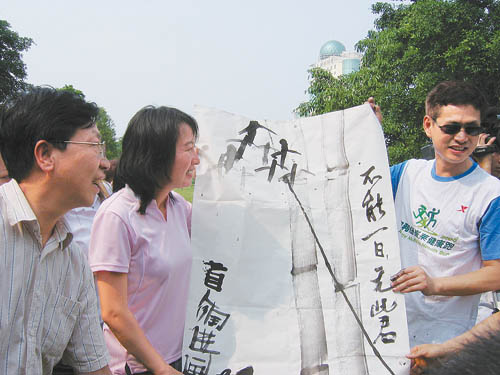

陶进在鸟巢

王军霞(左)接受陶进(右)的现场作画

王军霞(右起五)和盲人、盲人集体创作的画在一起

野趣图陶进(盲人)画

出水之鸟

唐振旺(盲人)画

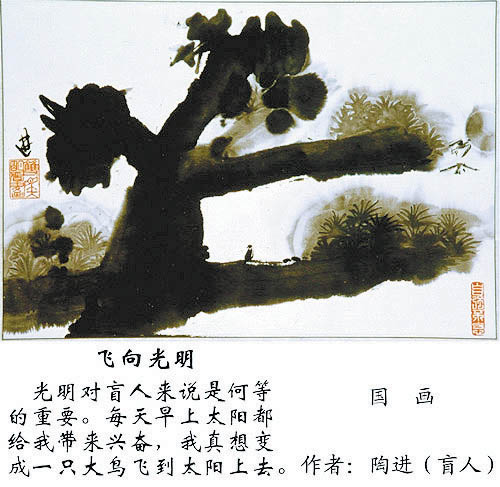

飞向光明

陶进(盲人)画

才干练中长

党向南(盲人)画

这是一双灰蒙蒙的眼睛。

在阳光灿烂的午后,你直视这双眼睛,它们却不能回视你。在刺眼的亚热带的阳光照射下,它们呈现出淡淡的、像是在浓雾里飞舞着的尘埃的颜色。

这双眼睛的主人陶进,坐在一间小屋的红沙发上。“灰色是我最喜欢的颜色,灰色很明亮!”这个45岁的盲人说。

可灰色绝不是他头脑里唯一的颜色,最近,他的电脑屏幕被人换成了彩虹的图案,他努力地想象着,彩虹“有七种颜色,一个挨一个,形状像拱桥。”

这个眼睛里始终泛着鱼肚白的盲人,从来不说“我看不见!”他上《鲁豫有约》,对鲁豫说的第一句是:我经常看你的节目!他向人形容他经历的某个场景,总不会漏掉使用“历历在目”这个词。

他想象着各种画面,并用自己的方式理解:家里摆放着女儿穿粉黄格子裙的12岁生日照片,他把两只手伸开,十指交叉,“这大概就是格子”;他听过大海,回家后,他抚摸毛衣上的波纹,感受那是波浪;他抚摸马路边盛开的五个花瓣的木棉花,告诉别人,“那是种火热的红”;他去染发,跟理发师说:“我要那种红茶冲泡出来的黄!”

自从13年前的那一天,他第一次拿起画笔学画画开始,原本那个黑暗中的世界,正在缓慢地,悄无声息地染上各种色彩。

他拉二胡的样子“一定很像阿炳”

黑,一种晶莹剔透的,纯净的黑色,在一大片白色的映衬下,显得格外鲜明。

这也是陶进眼睛的色彩。

很多年后,这个眼白远远大于黑眼球的盲人,娶了一个盲女,还生了一个健康的女儿,他听孩子说过自己的作文课,老师在大大的白纸上画上一个小黑点,让孩子们去想象。

有人说那是一颗陨石,有人说那是一颗珍珠、有人说那是霍金理论的黑洞……可陶进说:“那就是我的眼睛!”

像所有刚出生的婴儿一样,陶进也曾有过干净、明亮的眼睛。可一个阳光明媚的午后,外婆惊心地看到,怀里不满一个月的陶进黑亮的瞳孔上,有一个针尖大小的白粒。

白在扩大,黑在缩小,白渐渐吞噬了黑,最后布满了黑眼球的大半,只留下一个小小的黑点。

他陷入了一片永恒的黑暗中。

可打小,他没觉得自己与小伙伴们有什么不同,尽管常有人好奇地问他:“你还需要睡觉吗?”、“你吃饭会喂到鼻子里去吗?”之类的问题。

他抚摸过家里每一处家具的棱角,却从来不会磕碰上。篮球场上,他跑得不算慢,虽然不能判断篮框的准确位置,但他能感到跑动中流动的空气,能闻到伙伴的气息,听到重重的喘气声,他总能准确地把球传给同伴。

“你不应该问我打得好不好这个问题。”若干年后,他对旁人说。

后来,他上了盲人学校,像80年代的年轻人一样,他的青春岁月,是“邓丽君的天下。”他甚至学会了唱邓丽君的所有的歌。

他也跟盲人们一起去看电影,尽管20多年后,已经完全忘记了电影放的什么,但他记得,每个盲人都很高兴。而不高兴时,他会拉二胡,“那样子一定很像阿炳!”他笑着说。

直到有一天,当他遇上了曾柏良,那个原本黑暗的世界开始变了。

“他画出了真正的大海”

“教盲人画画?你疯了还是傻了?”很多人这么问过画家曾柏良。

但对于盲人拥有画画的潜力,这个在广西南宁市残联工作的公务员显得很笃定。这分笃定,源于他30多年前遇到的一件事。

那还是1971年,年轻的画家在乡村写生时,遇到一个四五岁的小男孩。这是个盲童,可让曾柏良感到惊讶的是,这个盲童竟然能够把小动物的形状,用线条的形式在地上画给他看。

小男孩说:“你画那边那只鸟啊,嘴巴长长的,背部是黄绿的。”曾柏良顺着男孩指的方向望去,在一张芭蕉叶旁见到了一只蜂鸟。

男孩又告诉他,有一种小虫爱吸芭蕉糖,身上有几个斑点。小男孩还在地上画出了所描述的虫的样子,曾柏良一看:“那不是七星瓢虫嘛。”

“那一瞬间太震撼了,一个盲人竟然可以对色彩、形状那么敏感。”曾柏良说。

回到家后,他关上灯,蒙着眼,尝试着在黑暗中画画,他画了几株荷叶,打开灯一看,这比以前画的荷叶,更朴实大气。

从那一刻起,曾柏良坚定了帮助盲人画画的信念,而且这条路一走就是38年。

30多年来,他免费教了近20名盲人画画,这些盲人的作品,已经被带到世界各地展出。

他教授的第一课不拿画笔,而是“唤醒”课——唤醒盲人的自信心。他把10个盲人组织起来,和正常人比赛穿针,结果10个盲人个个都比正常人快。他的结论是:“看起来需要眼睛的事,有时候其实不需要!”

他的第二课,还是不拿画笔,而是到大自然中去。让他们摸各种树干、树叶,花朵,闻干树皮与湿树皮的味道,摸杨桃的5个棱,大丽花的花蕊……

最后才是作画。有人第一次下笔,只是画了一个点或者一个圆,他也会说:啊,真美。

他还自制颜料,让盲人感受“色彩的味道”——在黄颜料里添柠檬汁,在绿颜料里添加青草,在红颜料里揉进玫瑰花瓣……他给盲人讲电影《香水》,因为那部电影里说,每个女人有不同的味道。

他带盲人学生看大海,他布置的作业不是“浪花”,而是“辽阔”,一个盲人用沙滩边一个人的头发、衣襟飞扬的背影、墨的浓淡与留白,表现出一片大风里的海。

“他画出了真正的大海!”曾柏良说。

“画出来的,那就是他们的心”

1996年的一个周末,陶进陪着5岁的女儿,去曾柏良的绘画班学画画。曾柏良发现,这个盲人总是听得很入神,就开始鼓励他学画画。

“盲人画画?”他第一次听说时简直气坏了,甚至认为“这是种羞辱”。

可曾柏良不停地鼓励他,在一次停电时,这个画师在黑暗里亲自画了一只“很美的小鸟”,给陶进做示范。

“盲人画画,不需要像不像,就画你心里的画!画出意和气!”曾柏良这么劝说他,“你笔下的海,心里想它多宽,就有多宽,笔下的燕子,想飞多高就有多高,试试吧。”

这个盲人第一次拿起蘸着墨汁的毛笔,手直发抖。曾柏良却夸他“真勇敢”。几十年来,曾柏良教了10多个盲人学画画,很多人第一次拿到毛笔,就像拿到了什么烫手的东西,把笔扔出老远。

画什么呢?陶进想,“就画山吧,山怎么乱画,都能称作是山。”

可笔一触到纸,他就感到了恐惧,完全不知道第二笔往哪里走,那种感觉,就像“走在空旷的平地里,找不到扶手,没有障碍物,只能听到盲杖咚咚声响”。

胡乱抡了几笔,边上的曾柏良开始夸张地大喊:“太棒了!这山真有气势啊!”

可多年后,他才知道,他的处女画其实就是一团墨迹,他甚至都不知道,很多时候,自己的毛笔尖根本没有触到白纸,一直在空中走笔。

不过,从那一刻起,他爱上了画画。画画前,他总是深深吸上一口气,吐气说:“好吧,我画心中的××!”

起初,他在报纸上画,画得家里的墙上、床上到处都是墨,尤其是画动物尾巴时,他总是“很有气势地重重甩一笔”,把旁边的人弄得墨迹斑斑。

当然,他也有自知之明:“10幅画,9幅半都是糟糕的,‘那就像打翻的墨’!”也常常有人嘲笑他“画得不像”,比如,太阳都没有画圆,水果的把儿,离果子老远。

只有曾柏良鼓励他:齐白石笔下的蝌蚪,按画的比例,比人都大,但他画出了蝌蚪的神;梵高的向日葵,外形都是扭曲的,有违自然规律,可他画出了“燃烧”的状态。

“画得再像,有照相机照出来的像?”曾柏良反驳说,“盲人画出来的,那就是他们的心。”

“无论看起来多么粗糙、多么笨拙的手,在抚摸桃花时,都不会触碰掉花瓣”

“一个瞎子画画,不是瞎闹吗!能当饭吃?这路哪走得通嘛!”刚开始学画画的陶进,遭到了整个家庭的反对。

他不得不提着报纸,四处“蹭”别人的地方画。

他画四川老家的竹子,右手执笔,左手“定位导航”,画过没画过的地方,干湿不同,粗糙感不同。他把浓墨用水调淡,浓墨画近处,淡墨画远处,他喜欢大片的留白,给人深远之感,就像他的眼睛。

这个只懂盲文的盲人学画鸭子时,会自言自语:“鸭子很像数字2。”

他画摸起来像“奶瓶刷子”的松树针,末了,会给画洒点水,那样,画里的松树才看起来雾蒙蒙的。

小时候在乡下玩,大片的蜻蜓落在陶进的身上,他摸过它们,“那翅膀像塑料袋”。他很渴望画出蜻蜓自由自在、很野的样子。

曾柏良告诉他,蜻蜓的翅膀是透明的。

“什么是透明”?

“就像玻璃的那种透明。”

“玻璃的透明是怎样的?”

没办法,曾老师只好抓起陶进的右手食指,把一张纸戳破,穿过去,“这就是透明!”

画了好几摞报纸后,陶进用浓淡的墨汁,最终画出了深深浅浅、各色各样的蜻蜓:有的若隐若现,有的似飞未飞,有的俯冲、有的滑行,有的刚刚展翅……

“这正是我心里的蜻蜓。”他说。

他和两个盲人,常跟曾柏良去郊外写生,他发现了很多曾经“视而不见“的东西:原来苦楝树的树皮很粗糙,番石榴树的叶子很大,背面刺刺的,面子却滑的像海带、像绸缎……

曾柏良也感慨,盲人的手很神奇,无论看起来多么粗糙、多么笨拙的手,在抚摸桃花时,都不会触碰掉花瓣,哪怕轻轻的,一片!

曾柏良让他们对着大山喊、拍手掌,听回声,让他们感受山的高低远近。“这些是需要用你们下笔的轻重、墨的浓淡表现出来的。”

曾柏良让他们摸石头感受山,摸盆景感受树,榕树那么大,高山那么远,他们是用手“看不全的”。

毛笔触到宣纸的那一刻,被曾柏良称作神奇的一刻。他说,毛笔就是一把刀,要把所有的力气用在刀尖上,而不是刀背上,握画笔的手要轻,但所有的力都在笔尖。

画久了,陶进的手自觉不自觉地在宣纸上飞舞,有时候,夜深时,他都能听到宣纸发出那种吸水的像“蚕吃桑叶”般的声音。

“我跟别家的男人,没什么不同”

握着毛笔的时间,只属于陶进一天中很短的时光,落在宣纸上的画,只是陶进心里很小很小的一部分,更多的时候,他的手放在按摩床上。

这是一双男人的手,手掌似扇、骨节粗大。学画画后,他发现画画与按摩有很多相通之处,手的轻重缓急,既决定着墨的浓淡、风景的远近,也决定着人体经脉的运行。

的确,他不是画家,只是个盲人按摩师,一个等着支付孩子学费的父亲。他开了南宁市第一家个体按摩诊所,他跟顾客说双关的话:我盲(忙)了一辈子!

他很享受抚摸骨头的感觉,他说,就像一个理发师,很享受拿起剪子前,把顾客的头摸来摸去的时刻。

“再大的官儿,都在我手下躺过!再大的官儿,我看的都是骨头!”他称,自己的工作就是“把这些错位的骨头、经脉放到最合适的位置”。

他经常给人按摩眼睛。他的手就像地质探测仪,能准确地探到眼睛周围的7个穴位,甚至,他用手轻轻地触碰,就能把人的脸“看个大概”,有时候,他会禁不住感慨:“哇,你真漂亮!你的眼睛真漂亮!”

他的家,是一套狭小的两居室,客厅天花板的四个角,都做了罗马风格的浮雕花吊顶,主卧室的窗帘上,布满金黄色的向日葵花,孩子卧室的窗帘是深蓝的夜空,上面缀满鹅蛋黄的星星、月亮,夫妇俩每晚躺在红凤凰图案的床单上,阳台上还养着芦荟、夜来香。

晚上,他走到哪里,就开哪里的灯,他睡觉前的最后一件事,是关掉灯。

“我希望我的家跟别人的家没什么两样!”他说。

他熟悉家里的每一个角落。在厨房,他用手辨别一大排空果粒橙塑料瓶里装的小米、绿豆、红豆、黄豆,他能分毫不差地抓起香皂、勺子、抹布。

他熟悉家电的每一个按键:洗大件,按洗衣机的离心力洗涤键,洗小件,按波轮式洗涤键;用电磁炉时,每一个功能键——蒸煮、火锅、炒菜、铁板烧、烧水,他都了然于胸。

他甚至摸着女儿房间墙上的世界地图,准确地指着北极点说:这里有很多企鹅,“它们不像鹅、脖子不长、胖胖的,走起路来像椭圆的球在移动!”

说话时,他嘴角上扬,神情幽然。

他干着男人们应该干的体力活——孩子说灯坏了,他会下楼右转,在一家散发着铁焊味道的五金店里,翻着白白的眼珠对人说:20瓦,螺旋口!然后回家,搬梯子,把灯装上。

天气凉了,他会拆洗电风扇,他用手摸着螺丝,确定是拿起梅花起、还是十字起,他把棱形的、圆形的、铜板样的各种螺丝钉顺着墙根放,“不让它们乱跑”,洗完扇叶,他又会原样装上。

扣子掉了,他会用舌尖捕捉针眼,线在嘴唇边迅速穿过,然后把扣子钉上。

他喜欢看电视,他常常在厕所和厨房里,听中央10套科教频道和凤凰卫视,他能一耳朵就区分出是《科技博览》,还是《科技之光》。最近,他迷上了看热播剧《潜伏》。

“我跟别家的男人,没什么不同!”他说。

“你以为我会走吗?我认识他”

每天下午三点,陶进准时下楼去上班。他熟悉家门口的店铺:飘着花椒味的是“三品王米粉”,需要三个台阶才能到达;飘着花香的是“情随缘”花店;十字路头的尽头是工商银行,他能听到自动取款机“吱吱”的吐钱声。马路对面的公交车站,他等8路车,当然,他很清楚站台的后面是税务局,听说“那是一栋漂亮的高楼”。

即使街上再吵嚷,他也能听出公交车发动机的声响,8路车进站时,他已经掏出红色的残疾证,早早地准备好了。

在车上,他总能得到座位,他不知道座位是蓝色的,吊环是黄色的,对面的姑娘头上扎着红色的蝴蝶发卡,可他能听到窗外呼呼的风,树叶划过车窗的声音,雨水敲窗的声音。

他喜欢跟人聊天,聊天气、聊新闻。11月20日这一天,他旁边坐着一位退休的物理老师,他们俩热烈地讨论着“按摩能转换多少能量”的问题,告别时,他们的话题已经转到——正常人指尖的感觉阈限值为2.2~3.0毫米,而盲人却能达到1~1.5毫米。

他熟悉车子经过的每一个站名,每一次转弯,甚至不等报站名,他就能指着窗外说:这是手机一条街,这里的范记蛋糕店很有名,这条马路对面是文化宫。下车后,他指着身旁的高楼说:这背后是菜场,那里的香蕉6角一斤。

他看不见车上的任何一张脸,可很多人认识了他,甚至有很多曾在车上一起聊过天的人,最后躺到了他的按摩床上——他们成了主顾关系。

包括这个8路车司机。一次,陶进和一个有着正常视力的朋友赶8路车,车眼看要发动了,他的朋友带着他飞跑,气喘吁吁上车时,司机骂他的朋友:“为什么带一个盲人跑那么快,你以为我会走吗?我认识他!”

那一刻,这个盲人画家,真想把8路车和这个司机画出来。

“连画都能画,还有什么不能的”

陶进说不出画画改变了他什么,但似乎很多事情都变了。

他开始关心新闻,跟人谈中国教育,谈曾任英国教育部长的盲人布朗特。“把一个国家的教育交给一个盲人!”他重重地感叹。

尽管第一次触碰电脑的键盘时,他的手指“像触电一样弹回”,但很快,他在装有盲人语音软件的电脑上,用搜狗输入法,跟人在QQ上聊天儿。

这个曾经害怕电脑的盲人,甚至创办了专门针对盲人的“广西爱心天使网”。有时,他俨然成了心理医生,一些人躺到他的按摩床上,不是因为身体的痛,而是心灵的痛——于是,他会和这些人谈剩男剩女、谈爱情、谈亚里士多德、老子、哥白尼、李清照、辛弃疾……

当然,他的脑海里仍然在画画,他想象“奥巴马有多黑”,墨汁应该兑多少水调出那种黑,他说奥巴马“很聪明”,他让自己的“敌人”、竞选对手希拉里当国务卿。

他的画被曾柏良带到香港、英国、美国、德国展出;他被邀请到北京残奥会看开幕式,在鸟巢,他坐的是VIP席位;介绍他时,别人会说:盲人画家陶进,可他会在心里悄悄想,自己床底下塞的画是多么糟糕呀。

这个以前小心翼翼地讨生活,害怕改变的男人,还破天荒地坐了回热气球,他看不见热气球是“火一样的红”,但他确实感到后背像在火烤,空气有冷有热,耳边呼呼地旋转。他不觉得害怕,他甚至还嫌“这个球飞的不够高”。

他讨厌记者问他“假如给你三天光明,你会干什么”这样俗套的问题。他说,他习惯了黑暗,他害怕睁开眼睛。

他说,他身边有的女盲人学画后,变得爱美了,观察事物更细致,更有女人味了,她们出门爱穿高跟鞋,还会涂上口红,胆子也变大了,以前总需要正常人陪着上街,现在能一个人坐公交车,在花鸟市场逛大半天。

去年汶川大地震后,一些伤员从四川被送到南宁的几家大医院。陶进和6个盲人带着很多家盲人按摩店捐的5900元钱和一些蜂蜜,请求医生让他们看看伤员。

一位刚刚截肢的北川中学的高二男生,一直想自杀,陶进把自己的作品拿出来给他看:“看我这个瞎子也能作画,你这个年龄时,前途无量啊!”

病房里的人越来越多,甚至连走廊里都挤满人了,最后,护士只好来“请”这些盲人出去。

不过,护士却留下这样一句话:“你们来看伤员,比那些党政机关的领导们看他们,都让他们感动!”

“我们连画都能画,还有什么不能的!”他挺自豪地回答。

“黑暗更让人接近内心”

一个四方形的画框里,里面涂满各种层次的灰,看起来像天边的云。

今年,陶进的女儿参加美术专业的高考,在色彩考试时,她选择了“灰色”,她说,自己要画出父亲像蒙了一层白膜的眼睛里,那种深远、混沌、情感丰富的灰。

这张试卷,女儿拿到了90多的高分。有人奇怪,一对看不到任何彩色的夫妻生下的孩子,色彩感觉却那么好,能拿这么高的分?

这位长发飘飘的姑娘说:“我画出了灰的明亮!”

“视力过人”的父亲,画过竹子、荷花、鸭子、小鸟、河流、高山……但他最想画的是女儿。他总听到有人夸18岁的女儿很漂亮,他心里已经画了无数次。

这个向来乐观的盲人,却常常觉得亏欠女儿:女儿小学入少先队时,班主任当着全班同学的面宣布:看在你父母是盲人的份儿上,让你加入少先队……她一路哭着回家。

他理解,女儿从不让父母参加家长会,而是让外婆去。送女儿上大学的那一天,虽然陶进很想去帮着铺床铺,可女儿只让他送到了楼下;大风降温了,父亲给女儿送被子,他们心照不宣地在大学门口碰头……

当然,这对父女还是很亲昵:他们会手挽手去花市,给家里买鲜花;他们靠在一起看电视,讨论电视里明星们的衣着打扮;这个“60后”父亲学会了使用“90后”女儿的语言:“我无语”;在女儿生日那天,父亲在她的面包里偷偷挤进了牙膏……

他常常跟女儿玩“玩具总动员”的游戏,有一次,他的猪娃娃获胜了,把女儿的洋娃娃眼睛打飞了,女儿哭了,他摸了好久才找到那只眼睛,找人把娃娃缝补好。

这个活在黑暗里的父亲,一直鼓励女儿从小展开想象,他相信,“黑暗更让人接近内心!”

冬天的晚上,关了灯,他把女儿连同被子紧紧攒成筒状,让她闭上眼睛想象各个画面:这是在一个黑色的隧道,隧道里两旁是人行道,中间是飞驰的车……

陶进也很想画女儿,可他知道:“那幅画更适合在心里画。”

11月18日,陶进请曾柏良指导他画一幅画,送给马上就要过100岁生日的远在四川的外婆。

尽管外婆已经得了老年痴呆症,别说看画,连家人都不认识了,但陶进还是想画出心里那只代表长寿的“鹤”,作为外婆此生收到的可能最珍贵的,也可能是最后的礼物。

先是画出一个问号,那是鹤头,笔接着走,勾勒出一条长长的脖子,然后一个大大的向上倾的灯笼,那是鹤身。此时,旁人提醒他没墨汁了,他右手蘸了蘸墨,左手摸着刚画出的最后一笔,接下去画腿。

“天啦,这哪里是鹤,是鸵鸟!是胖板鸭!”旁人笑了。

“没关系,我只要我心里的鹤!”他自言自语地说,“外婆会明白我的心意。”