被中国误读的《物种起源》

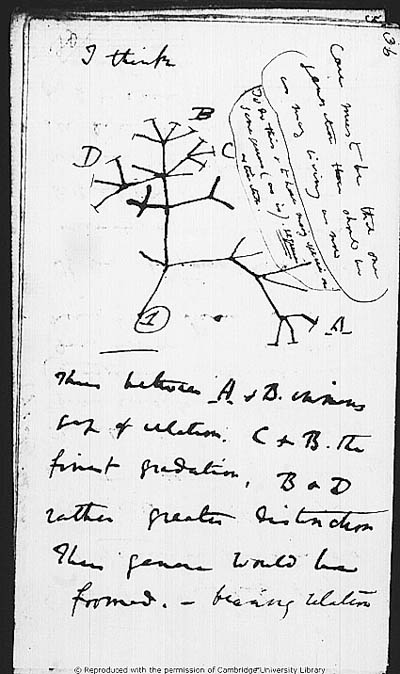

已知的达尔文绘制的第一幅进化树草图。

欧盟发行的纪念达尔文诞辰200周年达尔文与直布罗陀海峡纪念邮票。

尽管达尔文乘坐的小猎犬号在历时5年的航海中从未到过中国,但这个遥远的国度对他始终“礼遇有加”。

人们乐于找出达尔文学说中的中国元素。在一篇题为《达尔文的中国缘》的文章中,作者为《物种起源》中提到的竹子、牡丹和《人类的由来及性选择》中引用的康熙手记而雀跃:“看,达尔文思想的诞生,曾经受到中国的启发。”

更为丰厚的馈赠来自公众对进化论居高不下的支持率。英国文化协会的最新调查显示,在来自10个国家的超过一万个受访对象中,坚信“物种由自然选择而非神定”的人只有在中国超过半数,达67%,在美国这一比例仅为13%,即便在达尔文的故乡英国,持这一观点的受访者也不到4成。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副所长周忠和对这些数据并不乐观。11月24日,是达尔文首次提出“演化论”的著作《物种起源》发表150周年纪念日。前一天,中国古动物馆举办特别活动庆祝。在庆祝活动上,周忠和说达尔文对中国的影响实际上来自“社会达尔文主义”,而“达尔文的本意并非如此”。

物竞天择就是弱肉强食?

从7月开始,段苒一直忙于“永远的达尔文”巡回展映。这位英国使馆文化教育处的工作人员,负责这个全球项目中国区的活动。她联系专家,组织活动,奔波于重庆、上海、东莞、北京等地,小姑娘觉得挺累。

但更吃力的在于,段苒本是文科生,对达尔文只是久仰大名,刻板印象还停留在中学课本上的“物竞天择”。她承认,自己曾经认为“物竞天择”的内涵就是“弱肉强食”。

并不是只有段苒有这种想法。在巡展的纪录片放映厅外,记者随机询问了5名前来观看达尔文生平纪录片的学生,除了一名北京大学生命科学院的大三学生外,其余都略带犹豫地赞同“物竞天择说白了就是弱肉强食”的观点。

这正是引发周忠和感慨的重要原因。经常在野外和化石打交道的周忠和,从自己的专业角度阐释了他眼中的“物竞天择”:“达尔文的原文是自然选择,不能简单将其理解为竞争。”

“自然选择有时候就是碰运气。”在周忠和看来,足够强大的恐龙因环境的剧烈变化而灭绝,相对弱小的哺乳动物才有机会得以逐渐繁盛。

除此之外,弱肉强食也无法解释生物多样性。在对大巴克兰德草甸的考察中,达尔文发现了142个物种,在达尔文居住的达温庄园附近,白垩油田和堤岸环绕,在那儿,每平方米都生存着超过40个物种。

达尔文认为,如果每个物种都能发挥其自身特性,那么每平方米就能存活更多生命。一个用于佐证的简单例子是,植物根部的长度不同,它们就能吸收同一块土地下不同深度的营养。

事实上,最初达尔文也是对物种持等级观念。直到对一种极为常见的生物进行深入观察后,他摒弃了这一想法。

从1846年开始,他花了整整8年的时间专注于对藤壶的研究。这种甲壳纲动物的捕食动作如张开羽翼般轻盈优美,由于每年只制造一次卵子,藤壶的雄性生殖器是身体的数倍长,能精准地跨越4~5个藤壶的距离进行交配。

达尔文震惊于简单生物背后的复杂性。在早期发表的对藤壶的研究报告中,他不止一次地提到“我们必须抛弃那些高等动物或低等动物的念头”,因为“那些‘低等动物’往往非常复杂,它们为适应环境所作出的努力简直令人着迷”。

令人感到遗憾的是,这些有关达尔文《物种起源》的细节,往往隐匿在严复翻译的《天演论》背后。《天演论》实际上是严复在“民族存亡的关头”,借赫胥黎和达尔文之口,宣扬斯宾塞的“弱肉强食”的“社会达尔文主义”。

毛泽东有可能也误读了达尔文

“如果真的要说达尔文的学说能和某个社会学理论相呼应,我觉得那更像是亚当·斯密的经济学理论。”美国自然历史博物馆大卫·科恩教授这样解释达尔文对生物多样性的分析。

亚当·斯密的《国富论》第一章即为“论分工”。这个“现代经济学之父”用整个章节论述了分工越细,效率越高的观点。“一开始,人们又制造弓箭,又狩猎,后来,身强力壮的人负责狩猎,技术更好的人则专门制造弓箭。”科恩补充道,“这就像维多利亚时期的工厂体系,纺纱、织布,各司其职。”

可惜在公众的印象中,达尔文的进化论学说永远躲藏在社会达尔文主义背后。这其中的误读者恐怕也包括毛泽东。

达尔文的第五代孙兰道·基恩斯回忆道,上世纪70年代,英国首相希思访华前曾找到他的父亲,希望他提供一本达尔文的著作以送给中国的主席,因为“据希思打听,毛主席曾经很喜欢达尔文,每提起他都兴致勃勃”。

然而,尽管读过达尔文的《物种起源》,毛泽东在读书笔记中屡屡提及的著作,却是严译赫胥黎的《天演论》。从读书笔记中可以看出,毛泽东自《天演论》中习得的观念,除了自然造物的无神论,还有“在斗争中求生存”,这显然脱胎于社会达尔文主义。

或许,希思首相和基恩斯的父亲并不了解这一点。他们最终选择的礼物是一本达尔文《人类的由来及性选择》初印本。这本书在《物种起源》面世12年之后出版,将演化论用于人类学的研究,并提出“人猿同祖”的观点,是解开人类起源之谜的经典著作。

不过,毛泽东还是很喜欢这份礼物。令基恩斯感到自豪的是,作为对父亲礼物的回赠,“伦敦动物园有了一对大熊猫”。

“强者就能生存,落后就要挨打,危难重重的中国当时确实需要这种观点。”周忠和的话不无中肯,但同时表示这些观点都与达尔文的《物种起源》关系不大,甚至相悖。

据说,严谨的学者喜欢用“演化”一词来代替“进化”,因为演化本无所谓进还是退。在自然生存法则面前,进和退都不失为一种好选择,“许多化石可以证明,生物演化并没有目的性,并不存在从低等到高等的规律”。

“演化的真谛是变异和自然选择。”周忠和强调这并无优劣之分,只是环境差异和偶然机遇导致了成功和失败,“莫以成败论英雄”。

你究竟对达尔文了解多少

不久前,中国古动物馆馆长王原在英国参加了一次有关达尔文的研讨会。在那次会上,他提出,中国的问题并不在于能不能接受达尔文学说,而是对达尔文究竟有多了解。

王原回忆起在英国一系列纪念达尔文的活动中,有一个主题叫“你究竟对达尔文了解多少”,“这个问题真好,也是我想问的”。

尽管坚信“物种由自然选择而非神定”的受访中国人是受访印度人的两倍多,而印度受访者中,认为神在自然中扮演一定角色的占75%,远超中国的14%,但在另一项“你认为是否有科学证据证明达尔文学说”的调查中,表示同意的印度受访者比例却比中国受访者高出6个百分点。

这个微妙的差异暗示着中国民众对达尔文理论可能存在“盲从”。

周忠和以一个最常见的误区举例:“我们平常都说人是由猿变来的,实际上,正确的说法是人和猿有共同的祖先。”

王原则想起来一个博物馆举办的云南澄江动物群特展,由于澄江帽天山发现了“寒武纪生物大爆发”古生物化石,与达尔文“缓慢进化”的渐变过程相悖,这个展览便打出“达尔文错了”的旗号,媒体应声而至,一起“审判达尔文”。

“达尔文真的错了吗?”王原反问道。他认为达尔文最大的贡献在于提出所有的生命形式都是彼此相关的。而达尔文提出渐进论,主要原因可能还是为了避免与宗教人士产生直接冲突,“因为一旦提出存在物种的突然爆发,必然就会有争论,认为这是神迹。”

至于生物大爆发,王原认为,考虑到物种成为化石的可能性较低,成为化石后被古生物学家发现的可能性更低,生物大爆炸前是否有缓慢的进化过程难以定论。即便新的物种在某一时期的确大量产生,“那也只是达尔文的一部分假说有误,并不能说是达尔文错了”。

那段日子,“达尔文已经过时了”的说法颇为流行。时至今日,王原相信,如果对一个普通人说“达尔文过时了”,那个人多半也会点头跟风道“对,对,过时了”。至于达尔文原本说的是什么,怎么过时了,为什么这么说,“他都不需要知道”。

王原认为,作为涉及生物学、地质学和遗传学的一门系统性学说,达尔文的演化论要被中国人真正了解,还有很长的路要走。

巡展中,不断有父母带着刚上小学的孩子来聆听达尔文。对于一个个古生物术语,孩子们听得似懂非懂。结束后一个妈妈对女儿说:“大熊来了,跑得最快的人就能活命,跑得慢的人就要被吃掉,所以你一定要锻炼身体,知道吗?”

与之相反,一路跟随巡展,听了数十场讲座的段苒,已经会反过来告诉参观者,“弱肉强食是很大的误区”。

“适者生存,适和强完全是两回事。”她甚至开始反思自己,“我们总是更喜欢主观地看待世界,觉得人类进化得更高等,可以俯视和主宰这个世界。可是等你真正了解达尔文以后,就会发现‘进化’其实不是这个意思。”