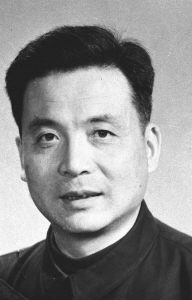

“两弹”元勋——邓稼先

|

新华社北京12月14日电(记者李清华 田兆运)邓稼先,杰出的科学家,中国知识分子的优秀代表,为了祖国的强盛,为了国防科技事业的发展,他甘当无名英雄,默默无闻地奋斗数十年,为中国核武器的研制做出了卓越贡献,被誉为中国的“两弹”元勋。

邓稼先于1924年出生于安徽省怀宁县,1935年考入志成中学,在读书求学期间,深受爱国救亡运动的影响。1937年北平沦陷后,他曾秘密参加抗日聚会。后在父亲邓以蛰的安排下,他随大姐去往昆明,并于1941年考入西南联合大学物理系。

在抗日救亡的呼喊中成长起来的邓稼先,高唱着“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”的西南联大校歌走上科学之路。为了实现科技强国的夙愿,他将个人的事业与民族兴亡紧密相连。1948年至1950年,他在美国普渡大学留学,获得物理学博士学位。毕业当年,他就毅然回国。

回到祖国怀抱后的邓稼先被分配到中国科学院工作。新中国启动以“两弹一星”为代表的国防尖端科研试验工程后,邓稼先成为从事这项事业的众多科技人才中的一员。他以满腔热忱投入工作,并迅速成长起来。1956年,他加入中国共产党。

邓稼先参加、组织和领导了我国核武器的研究、设计工作,是我国核武器理论研究工作的奠基者之一。从原子弹、氢弹原理的突破和试验成功及其武器化,到新型核武器的重大原理突破和研制试验,均做出了重大贡献,其成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖。

在原子弹、氢弹研制试验过程中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。原子弹试验成功后,他进而开始探索氢弹设计原理,选定技术途径。

1967年,中国第一颗氢弹的研制和实验工作在邓稼先的直接领导并参与下完成。由他和周光召共同完成的《我国第一颗原子弹理论研究总结》一书,成为国内第一部有关核武器理论设计的开创性基础巨著,是培养科研人员入门的必备教科书。

为了培养年轻的科研人员,邓稼先在从事领导研究工作的同时,还先后撰写了有关《电动力学》《等离子体物理》《球面聚心爆轰波理论》等许多讲义,并着手编写了《量子场论》和《群论》等教材。

邓稼先虽长期担任核试验的领导工作,却本着对工作极端负责任的精神,在最关键的时候出现在第一线。核武器插雷管、铀球加工等最危险的时刻,他总是坚持要直接站在操作人员身边。这种忘我的大无畏精神,使广大科研人员感受到莫大的鼓励。

从中科院近代物理研究所助理研究员干起,邓稼先先后担任了原子能研究所副研究员,中国工程物理研究院院长,核工业部科技委员会副主任,国防科工委科技委副主任等多项职务。他还是中科院数学物理学部委员,中国核学会第一、二届常务理事,中共第十二届中央委员。

1986年7月29日,邓稼先在担任国防科工委科技委副主任职务时病逝于北京。他临终前所关心的仍是如何发展我国的尖端武器,并语重心长地说:“不要让人家把我们落得太远……”

1999年,在中华人民共和国成立50周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业做出突出贡献的23位科技专家,追授邓稼先“两弹一星”功勋奖章;2008年,邓稼先当选为中国科学技术协会组织评选的中国十大传播科技优秀人物;2009年,他被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

邓稼先用自己的一生,实践着科技强国的抱负和梦想。他是当之无愧的中国新一代优秀知识分子的光辉榜样。