在震区(图)

这些词,在四川地震灾区随处可见。各省市参加援建的人们在这青山绿水间忙碌着,看起来像劳动竞赛工地。

五颜六色的民居,新派,现代,倘若没有近处山体滑坡及工地旁的一堆堆瓦砾,外人会把这里当作“建筑博览会”,无疑,这场景也是整个中国各地的常态景观。

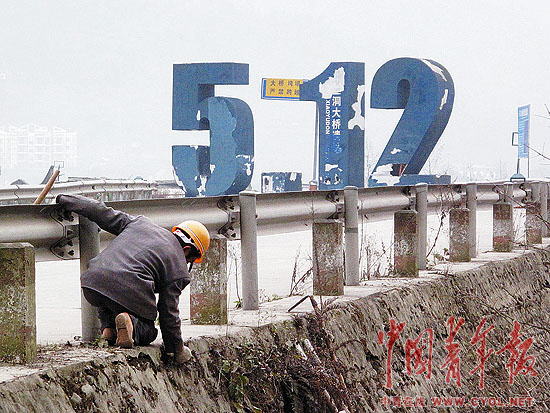

对照2008年“5·12”地震发生后一段时间的情形,这里1年8个月以后所呈现的“常态”,让人感慨万端:生活还在继续。

1月9日。四川彭州白鹿镇,龙门山脚下。

竹竿上的腊肉、地里鲜嫩的白菜、拎着一只鸡回家的农妇、戴红领巾羞涩的男孩、手抓烟叶的老汉、奋力搓衣的女人、围拢烤火的人们、搓麻的人、哀乐中超度亡灵的诵经者……在这些寻常的景象中,似乎有着不寻常的改变:这里人的嗓门小了,街巷中间聚在一起摆龙门阵,脸红脖子粗,声音传遍半条街的情形似乎没有了;音调也变了,小巷里偶尔撞见的普通人,一听来者普通话口音,立即改变腔调,改用起四川味的普通话——“川普”来。

然而,每一片瓦砾之中都有让人心惊、心痛不已的故事,只是大家谁也不愿提起,人们多了些对视,尔后默默走开。不要提起往事,不要去询问故事,每个家庭的灾难,不需要复述。

达观,幽默没有变。白鹿镇尽头,一处因地震拱起的路面旁,立着的标识是“新加坡”。龙门山镇一处滑坡地,镇党委、政府打出的横幅充满真性情:树子都砍光了,不发生泥石流才怪!这里距离震中汶川映秀镇的直线距离只有18公里。

伤口依然触目惊心,往龙门山深处行进,原先“风景真的如画儿”—营场沟,遭到彻底毁坏。公路虽被打通了,但两旁那些倒塌或严重受损的旅馆、饭店,却人去楼空。被随意丢弃的沙发、桌椅、床、麻将牌、碗筷,让人联想昔日的繁荣。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了:那些靠借来巨额贷款,准备靠旅游发财的人们,“真的是惨透了!”。

龙门山山体垮塌处,依旧没有多少改变,植被恢复需要时日,山下淤塞的河道被清理开了,被整体掩埋的村庄,石块间长出了一人高的荒草,石块上生出青苔,一处祭奠石块上的白花,雨打风吹,颓然萎谢在石块上。

“5·12”过后,路边草草掩埋的尸坑上,立着的木棍大多不知去向,有的被坟头代替,也有的迁了出去,只留下没回填的坑,

路边偶尔出现的香烛和纸钱,提醒来人,这里是逝者长眠的土地。

垮塌的小渔洞大桥,立起纪念标牌。一位工人正在清理桥身。

营场沟山体垮塌处,灾民们种下的白菜。

彭州白鹿镇灾后重建现场,一位灾民在搬运木头,修建房屋。

地震中拱起的路面处,竖上了“新加坡”的牌子。

国旗下洗衣服的女人。

国家级重点文物保护单位——彭州市白鹿镇领报修院(上书院),在地震中垮塌。现正在进行现场清理保护。

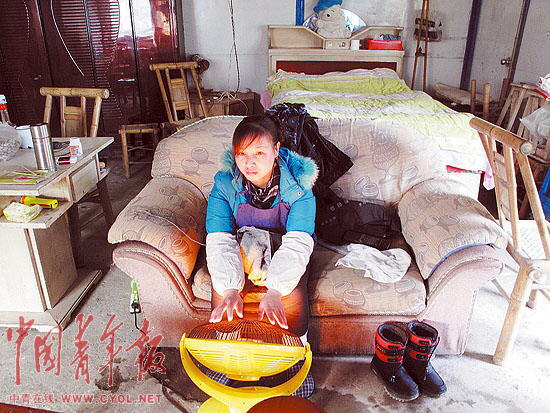

年轻人总是最早展露生机。

在临时住房内取暖。

一些外地游客来到灾区。