直击帕金森氏病大脑手术

本报记者 陈剑摄

本报记者 陈剑摄

10年里,吴耀恒一直在与魔鬼做斗争,它随心所欲地摆布这个51岁小学教师的身体。

如果不用药物,他就会“僵硬得像根铅管”:他想夹菜,筷子只能尴尬地停在半空;他想抬头,脑袋总是死死地压着胸口,“连吸气都很困难”;他想像原来一样,写出漂亮的板书,可右手却会陷入一种从不停止的震颤。

1月12日,就连他躺在首都医科大学宣武医院的手术室里时,也无法获得片刻安宁。他即将接受“脑深部电刺激治疗手术”,但因为全身僵直,吴耀恒总是不停地要求医生,“腿麻,帮我把右脚压在左脚上。”

对他来说,魔鬼就是过度兴奋的“丘脑底核”。这两个控制运动神经的细胞核团在左右脑中对称分布,如果过度活跃就会带给人体震颤和僵硬,这些表现正是典型的帕金森氏病症状。吴耀恒在6年前被宣告患有这种疾病,但病情并未因确诊而有所好转,反而从右侧肢体扩展到全身。

这个瘦小的湖南男人无法看见控制自己身体的敌人,因为它们隐藏在“大脑的最深处”,眼睛的正后方。

手术台上,他的大脑成为战场,功能神经外科医生与魔鬼将在此交锋。

发现魔鬼老巢

战争开始于中午12时30分。

“嘀——嘀——嘀—嘀—嘀”整个手术室都听得见吴耀恒加快的心跳声,扬声器中传出的心律和仪器上的血压值清晰地反映着他的情绪。医生助手史良博士大喊了一声,“老吴,别紧张啊!”

手术将把电极埋置到大脑深部,系统装置产生电脉冲,刺激脑内控制运动的神经核团,使其从兴奋归于平静。这是目前世界上治疗帕金森氏病最前沿的技术。

魔鬼夺走了吴耀恒控制肢体的能力,但真正的病源却在“黑质”。那不过只是两个黄豆粒般大小的团块,黑质细胞减少,多巴胺合成就减少,丘脑底核不断发出异常信号,这才是引起帕金森氏病的主要原因。

主刀医生李建宇看起来很轻松。宣武医院功能神经外科是全球最大的“脑深部刺激器”植入中心。平均下来,这个副主任医师几乎每3天就要做一台这样的手术。

此刻,魔鬼还安静地蛰伏着。手术室里的白板上写着几组醒目的坐标,“LAT-12,AP-10……”进手术室前,老吴曾被送进核磁共振舱计算病灶的位置,这或许就是魔鬼老巢所在的方位。

老吴已经等不及和魔鬼兵戎相见了。早在10年前,家人发现老吴夹菜时手会没来由地在半空停顿。他不得不一直用毯子裹住发冷的右手。几年后,他的右腿开始僵硬,甚至无法正常行走。如今,他唯一的愿望就是“能够伸直双腿”。

手术室里,除了头顶处一块方形的头皮,老吴全身都被紫色的布单罩住。医生助手用手术刀划开柔软的头皮,就像在水果上轻巧地划上一道,露出洁白的颅骨。

他们将首先寻找位于右脑的魔鬼。史良用一把手摇钻头在颅骨上以顺时针方向转动。骨头很硬,他钻起来挺费力,“再摇几圈,再摇几圈”,“口兹嘎口兹嘎”,钻头磨蹭颅骨时的声响一直不断。

只接受了头部麻醉的老吴这时思维很清楚,“有人拿了个什么东西在我脑袋里一直搅。”

骨屑和渗血被负压吸引器迅速吸走,头皮向两侧蜷曲,一个5角钱硬币大小的圆孔终于出现了。里面的脑脊液在灯光下呈琥珀色,正在汩汩地流动。

“好嘞!”史良轻松地说了一句。布单被揭开了。老吴很好奇,一直瞪着眼睛观察在手术台周围“全副武装”的人们。

与魔鬼短兵相接

如果说之前的行动只是发现敌营,接下来就要和对方正面交锋了。所有人都安静下来,他们聚集到了手术台左侧的显示屏前。

一根测试电极从孔内进入,一路穿行,直达靶点。电极的目的地是大脑的最深处,它所经过的区域“血管少,几乎没有功能区,对大脑的损伤最小”。为了最大程度地保护柔软脆弱的大脑,医生只能通过小小的钻孔“盲穿”,前后误差必须在1毫米之内。

脑细胞的电信号像心电图一般出现在屏幕上,那是一连串平稳的波动。突然,波纹开始疯狂地颠簸起来,它们上蹿下跳,就像魔鬼露出尖利的牙齿。音箱里如同爆竹炸开一般,“噼啪”狂响。

“进入细胞核团了。”负责记录电信号的庄平博士点点头,“挺长,挺好。”这说明,刚才的解剖定位很准确,电极找到魔鬼了,“路径不错”。

但仅仅是解剖定位和电信号检测并不足以让医生放心。如果这个部位在接受弱电刺激后产生疗效,这才说明“找对了地方”。

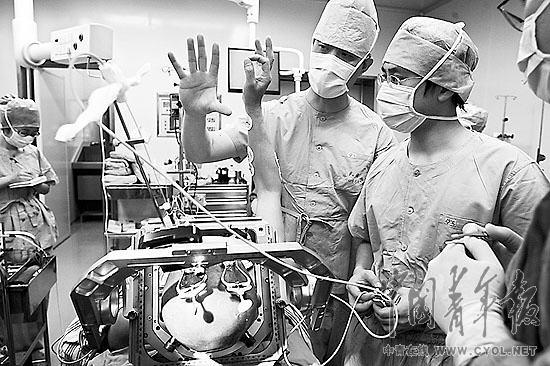

电源接通,李建宇走到老吴左手边,询问:“伸直手臂,感觉怎么样?”

老吴向上伸直左臂,他有点不敢相信自己能做到,就又试了一次。对患帕金森氏症的病人来说,任何简单的动作都格外艰难。双腿总像木头一样,只有大步跑时才能摆脱僵硬。老吴整夜无法睡觉,难受得狠了,他就从教师宿舍出来,在空荡荡的操场上“一边跑一边哭,真想死了算了”。

“有什么不舒服吗?头晕吗?”李建宇问。

老吴不说话,自顾自地伸缩手臂。他平常就是个内向的人,“难受的时候也不说”。

“你得说话啊,不说话我们怎么判断。”旁边的医生有点着急,“头晕恶心吗?这很重要。”

“还行,劲儿上来了。”老吴声音仍然很小。

“手打开,握紧,活动一下手腕,伸直,攥拳,对,好,再试试。”医生不断地发出这些指令。

他终于能够控制自己的身体了,甚至还学着做了一个“OK”的手势。在此之前,他的手指僵硬得只能靠家人帮他一根根掰开。

此时,测试时的电源被关掉了,这根测试电极的使命已经完成。按照这条通道,医生埋入真正的永久植入电极。失去电刺激,魔鬼立刻现身,老吴紧张地反复追问,“大夫,我怎么还抖呢”?

老吴已经无法承受失望了。去年10月,他和妻子第一次坐火车从湖南永州来到北京。那时,他还可以“自己提行李”。但3天后夫妻俩离开了,原因是无力承担高达22万元的治疗费用。这其中19万元用于购买美国进口的脑刺激器。

“他想拖两年再手术,少借点钱。”妻子没有想到,回家后丈夫的病情陡然加重。手术前4天,他们带着一辈子的积蓄和借来的10万元钱,再次来到宣武医院。这一次,老吴的妻子、妹妹、女儿和女婿4个人才合力将他送上火车,“他几乎没办法走路了”。

魔鬼远未离去

医生顺利地植入电极,用止血棉将老吴脑壳上的深洞堵住。接着是右脑,切皮、钻孔、测试左半身、植入电极。手术室里传出“口兹嘎口兹嘎”的钻头响声,和一股皮肉焦灼的味道。

“老吴,全麻了。”透明的麻醉面罩盖住他的口鼻,“睁开眼睛,睁开眼睛”,麻醉师大喊,但老吴很快就睡着了。

被钻开的颅骨已经变成瓷白色的细屑被吸走,医生在颅骨洞口钉上带圆孔的金属钛片。并从头皮和颅骨之间穿过一条“隧道”,经过耳后,直达前胸。火柴盒大小的脉冲发生器被埋在锁骨下方,电极和发生器的导线在“隧道”中相接。另一侧重复了相同的步骤。这样一来,通过体外的遥控器,可以设置参数,随时调节丘脑底核的兴奋程度。

过去,和老吴一样备受魔鬼折磨的病人,只能依靠药物使大脑合成多巴胺。上个世纪90年代,医学界开始广泛应用“细胞刀”手术疗法——直接损毁脑内引发行为失序的异常细胞。但由于具有脑出血的威胁,这种手术很快被“脑刺激器”取代。

但也并非所有病人都适合这种手术。颅内电极植入可能会划破血管,对血凝性差的糖尿病人十分危险。长期服药并疗效减退的帕金森氏病人群才是真正适合的人选。

17时15分,医生开始缝合伤口。“为了避免水肿期,过几天,用体外遥控器为脉冲发生器开机,电源一开,效果就出来了。”李建宇用镊子的尾端在颅骨上使劲刮了刮,又用针挑住开始发皱的头皮。

恶魔暂时被击退了。医生们松了一口气,他们聊着外科医生的辛苦,“一进来就是几个小时,厕所也不能去”。

宣武医院功能神经外科主任李勇杰乐于将手术比喻成一场战争。他将过度兴奋的丘脑底核视为“满口‘天王盖地虎’的土匪”,电极“就是在土匪区外拉一条警戒线,不让它们随便活动,谁出来就打谁”。

12年前,他将治疗帕金森氏病的技术从美国带回中国。他甚至还记得,自己第一次在美国为帕金森氏病患者做手术的情景。几秒钟之内,患者右手剧烈的震颤消失了。“我问她感觉如何,她一言不发,盯着手翻来覆去端详了许久,双眼突然涌出泪水,‘哦,它停下来了,10年了,我的上帝!’”

“那一刻,整个世界的喧嚣也好像都静下来了。”李勇杰说。

但医生有时也会感到无奈。一方面,中国的帕金森氏病患者已经超过100万,一项统计显示,55岁以上人群中,1%为帕金森氏病患者。另一方面,数十万元的脑刺激器治疗费用超出了普通家庭的承受能力,而这种治疗却仍未被纳入国家医保目录。

老吴也是一样。两天之后,医生拿着像是“触摸屏手机”的遥控器,设置参数后开机。与所有人的预测一样,老吴找回了自己的身体,“不抖,也不麻了。”他驼着背来回溜达。

手术前,老吴经常做引体向上,这被人戏称为“上吊”:反手勾在病房的门框上,双腿凌空,竭力让自己弯曲的身体舒展一点。这一次,门外一个小病号惊讶地发现:“咦?今天你不上吊了。”

但刺激装置并非一劳永逸。埋在锁骨下的发生器电池寿命为5~8年,到那时,吴耀恒还要再用十几万元更换两块电池。

“一辈子,只落下一身病和一身债。”他别过脸去, 哭了。

魔鬼远未离去。