穷县办教育:苦苦耕耘收成寥寥

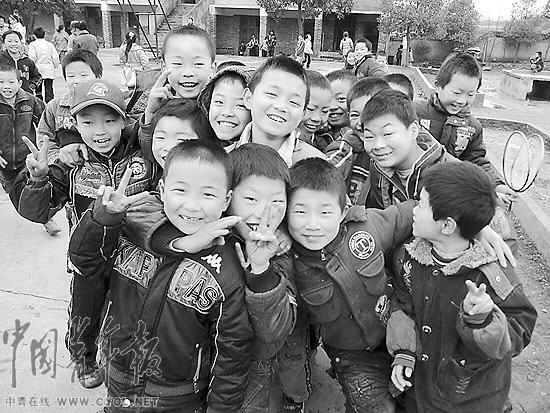

文昌小学的孩子们总是对镜头充满兴趣

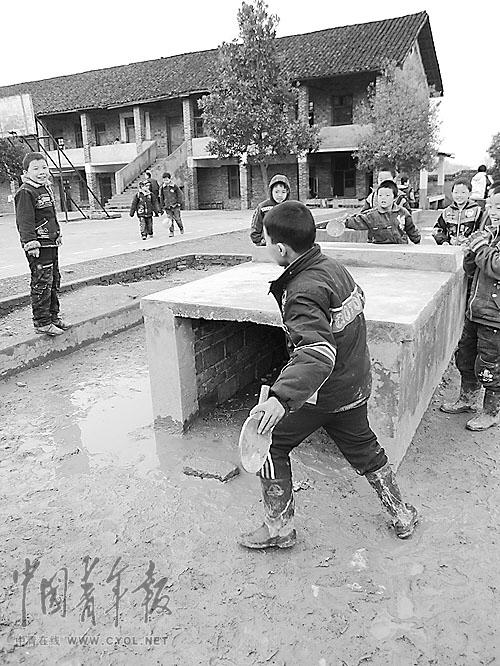

文昌小学的乒乓球爱好者

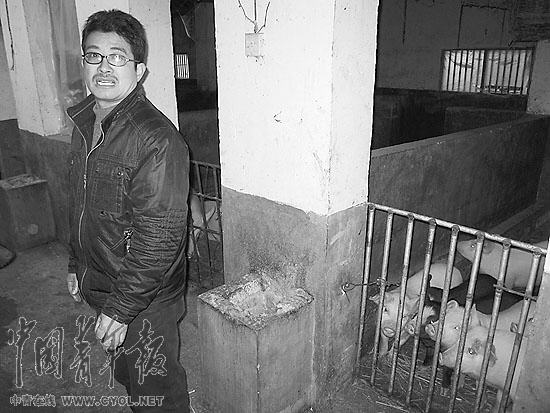

"勤工俭学"养猪场

这是一条凹凸不平、沙石外露的水泥路。它从文昌小学的校门口通往操场,大约一米多宽、30米长,造价只有4000多元,但在这所小学的老师们看来,那可是一项庞大的工程——教师们亲自动手,用了两年时间才修成。

校长简海斌希望孩子们能在学校多看到一点绿色,和几位老师从附近山上移来13棵樟树和水杉,可惜只有3棵幸存。眼看着春天来了,他笑呵呵地说:“今年还得上山。”

在很多人眼里,实现城乡教育均衡像是一个可望而不可即的梦,这难免让人气馁。但在湖南省邵阳县,这个国家级贫困县的教育工作者,却从未放弃努力。

教育局长自称是全县最大的丐帮头子

在文昌小学几十公里外的芙蓉中学,一位老农似的校长和20位教师,在一个师傅的带领下,把一处雨天黑水乱流的煤坪改造成了“小花园”,凉亭已经建好,就等着春暖花开时,在它的周围种上花草树木。这项工程所花费的6万元来自30多米外的猪栏。学校去年出栏36头猪。在靠近校门的地方,原有两栋小平房,也由老师们亲自拆除,一些人的肩膀为此被扁担压得红肿。

这所学校只有300余名学生。3年前,校方提出创建合格学校时,还是一个“雨天全是泥巴,没法进来”的地方。当时,县教育局局长肖桂华对校长吕晓云预言:“你这个学校创建不起来。”

不过,局长的预言落了空,一个干净、整洁、朴素的校园建起来了。

记者来到这里,正逢下雨,是踩着校外150米长的黄泥巴路走进学校的。“这条路你赶紧修,我当着李记者的面,答应你2.5万元。”肖局长对憨厚的校长做出承诺。

那些身处大都市的人,无法想象穷县办教育有多么艰辛,他们更意识不到养猪这种又脏又累的“勤工俭学”对于学校的意义。

养猪场规模不一,处在校园偏僻的角落,不少学校要依靠它们来解决学生吃肉吃油的问题。金称市镇中学的校长对此很自豪:800多名寄宿生,一日三餐不需要在外面买一斤肉、一两油,十多年来如此。“这是真正的放心肉、放心油。”他说,同学们的剩饭剩菜是喂猪的好饲料。

塘田市镇中学在去年出栏150头猪,肖桂华估算了一下,认为学校能挣8万元,校长含笑不语。这点钱,在北京多数重点小学的校长眼里,都不算什么。因为它还不够一名学生的择校费。但在这里,那可是校方能够自主支配的一大笔钱。

5000元的捐款,能让这个贫困县的小学校长喜形于色——它可以为100名学生提供课桌。谁都知道,投资义务教育是政府的责任,但在没什么钱的农业县,校长们如果只等着财政雨露的降临,有的学校恐怕在几年内都修不起一道围墙、打不出一口水井。除了自力更生、开源节流,他们还要四处募捐。

肖桂华笑称自己是“全县最大的丐帮头子”。他个子不高,办事麻利,3年来,和教育战线的同仁一起,竟也从社会各界募到了700多万元。可别小看这个数字,它能够让7栋教学楼拔地而起。

他们向“家乡的仁人志士”发送了数百份倡议书,内容情真意切,由主管教育的副县长李军亲自修订。倡议书里还附带着“邵阳县中小学急需基础设施建设项目统计表”,详细地标明了哪些学校需要课桌、围墙、水井、教学楼之类。

办教育难出政绩 前任栽树后任乘凉

和教育所需要的巨额投资比较起来,以上所列只是杯水车薪。

县委书记蒋耀华就感叹“教育投入是一个无底洞,投入多少就能吸入多少”。他说:“这表明我们的教育很饥渴。”7年前,他出任邵阳县县长,当时财政教育经费只有1.2亿元,去年,达到2.7亿元,这比2009年该县全年的财政收入还要高出近300万元,但还只能保证教师们的基本需求。

许多老师承认进入了“前所未有的时代”,教师的工资、待遇(包括福利、补贴、养老金、住房公积金和医疗保险等)能得到政府的确保。实际上,这里义务教育阶段老师年均能得到县财政安排9000元的绩效工资,比县财政安排给公务员的津补贴要多3600元。县教育局长每月的工资比一位中学高级教师还要少400多元。

与30公里外的市区学校、200多公里外的长沙中小学相比,这个贫困县的农村学校显然还有太漫长的路要走。它正在进行名为“创建合格学校”的行动,已有11所学校达标。记者走访了其中7所,有耳目一新的感觉:互联网已把这些偏僻的角落和外面的大世界联结了起来,传说中的多媒体教室也成了现实。

县里定下的目标是要在8年之内让剩下的200多所学校全部达到合格标准。那可需要一大笔钱。一项对全县316所学校的摸底调查表明,仅投资加固、改造校舍就需要2.6亿元。肖桂华不敢想象“如果按照办优质教育的要求去建学校,要多少钱”。

他说:“好在有书记和县长的鼎力支持。”这听起来不像官场的恭维。作为一名从普通农村教师成长起来的教育局局长,近30年来,肖从未离开过邵阳县的教育,自然体会到,领导的态度,决定了教育是处于优先发展的战略地位,还是只略占一点位置。

“领导重视教育,需要胸怀和境界,需要勇气和胆略。”肖桂华说这段话,就很有感触,“因为教育不易出政绩,是前任栽树,后任乘凉,这一届政府做的事,也许要到下一届或下下届政府才能看到效果。”

县委书记如果重视教育,也容易赢得民意的尊重。蒋耀华曾收到一封“表扬信”,县一中58名教职员工在信中高度表扬了书记的“历史责任感”,同时措辞严厉地批评了有些领导不重视教育的表现,信中说:“对一些领导干部来讲,财政创收可以出政绩,计划生育可以出政绩,安全稳定可以出政绩,唯有教育出不了政绩。没有谁把教育作为衡量各级官员政绩的一项指标。因此,他们热衷于搞形象工程、政绩工程,根本不可能把有限的资金投入到教育上来。

2007年8月,邵阳县召开了“近十年来第一次全县教育工作会议”,县委书记、县长到会讲话,所有乡镇党委书记、镇长和县直部门主要负责人、部分优秀教师出席。肖桂华认为此次会议重新确定了教育在县里优先发展的地位。

会前为确定文件《关于进一步加强教育工作的决定》(以下简称《决定》)的出台,相关部门经过两个多月的激烈讨论,最终超越部门利益,击败了“不应该把教育放在这种重要地位”的观点。它明确提出今后4年的工作目标,并规定:农村税费改革转移支付的资金68%用于教育;新增转移支付资金用于教育的比例要达到25%,不列抵教师工资预算;城市教育费附加足额征收并全部用于教育。

《决定》还要求相关职能部门对学校“原则上只检查不罚款,确需处罚的,须报县人民政府同意,罚没收入用于发展教育事业”。那个高峰时能有20多个部门跑到学校去罚款的时代远去了。

从这一年起,教育局开始享受县里的“特殊关照”:在财政预算外,政府每年拨给他们300万元用以支配学校建设,2008年起,增加到500万元。肖桂华表示了他的贪心:“教育需要用钱解决的问题太多了,500万也嫌太少,要是有5000万就好了。”

蒋耀华明确表态:“在我的工作中,教育排在第一位。它事关发展的后劲,邵阳要发展经济和建设新农村,没有农民素质的提高,不可能成功。”

县长赵湘明也多次在会上强调:邵阳县经济上不去,可以讲很多理由,教育上不去就没有理由可讲,我们一定要高度重视教育,抓今天的教育就是抓明天的经济。

生长于农村的孩子远离了农村生活

12岁的唐雯身穿白色薄羽绒服,个头比同龄人高出一截,在那些灰色调的小朋友中间格外突出。她评价同学们“很热情,讲道理,不骂脏话,不做无趣的恶作剧”,也没有发现乱丢垃圾的行为。

唐雯在市区的一所小学读了五年后,有点闷闷不乐地回到了她出生的农村,成为文昌小学6年级的一名寄宿生。时间过去才半个多月,她说自己喜欢上了这里,虽然“它的厕所要改变一下”,这种厕所在农村学校随处可见:没有冲水设备,可以看到蓄便池,刺鼻的异味几乎无法逃避。

城里长大的唐雯欣喜地发现:“学校后面就是大山,田里还开着漂亮的油菜花,对我们写文章很有帮助。”唐雯的小姨住在附近村,离小姨家大约50米的地方,有一条小溪,“溪水很清澈,还能看到成群的小鸭子排着队在上面游”,唐雯特别喜欢去那里洗衣服。

在流经九公桥镇的泥江上,有一座美丽的“桃花岛”。由于挖沙日益猖獗,其环境遭到破坏。2004年的某一天,王新胜老师与同事一起带着六七名学生开始了主题调研:谁来保护桃花岛?

他们离开学校,来到岛上,孩子们在江边玩水、在草地上打滚儿的情景,让王老师今天还在感慨:“他们完全释放了自己的天性,与在课堂上的沉闷大不一样。”

学生们进行实地观察,了解岛屿的开发状况和破坏程度,还采访了小岛旅游开发的一位老总。不远处挖沙船的轰鸣声传来,引起了同学们的愤怒,他们斥责这种行为“见利忘义,破坏了我们的家园,最讨厌”。调研结束后,他们写成报告,提交给镇政府,要求相关部门出面干预,停止挖沙,但没得到回应。喜讯却从稍远处传来,学生们获得了市青少年科技创新大赛一等奖。

这次少有的经历打开了王新胜的思路:如果能把教学和农村的天地结合起来,教育的路子就会拓宽。但他悲哀地发现,那些生长于农村的孩子,已经远离农村生活。肖桂华也指出,现在的中小学没有他读书时活跃。他回忆起学校的宣传队,编排节目,敲锣打鼓,组织乡亲们学习毛主席的重要讲话。或者在老师的带领下走进深山老林,采集木材原料加工成算盘,还觉得很有味儿。“这都是很重要的锻炼。”他说,“但现在我们忽视了一个大课堂——农村的广阔天地。”

邵阳县教育部门曾经尝试做出努力。2004年,应新一轮课程改革的要求,不少学校结合所处的农村实际和特色,推出了各自的校本课程。教材尽管编写粗糙、装帧简单,却散发着浓郁的乡土气息。

“如何让农村学生进一步认识家乡、热爱家乡,今后为家乡的腾飞作贡献”成了所有教材编写者的共识。九公桥镇学区的4位老师以“环境保护、生态旅游”为主题,沿着泥江搜集资料,采访了当地几十位老人,写成《泥江溯源》。编写说明对学生提出这样的要求:校本课程的学习不是接受式的,而应该是探究式、实践式的。

长阳铺镇学区推出《劳动技术读本》,介绍辣椒、茄子、大棚草莓、西瓜的栽培技术以及当地特产腊鸭脚的烤制过程。当年负责编写教材的陈君校长介绍说,以学习成绩为中心的教学模式,引起了一些学生的不满,他们认为自己被学校遗忘了,有人甚至向班主任抱怨“我们不会读书,是没用的人”。这迫使陈君思考,要从多个角度发展学生的能力,校园里不能只有文学刊物,还要搞点儿面向农村的职业教育。他说:“校本教材开起来后,学生情绪稳定了很多。”

但这场热热闹闹的新课改行动,在邵阳县大约只持续了两年时间,就逐渐偃旗息鼓,和许多地方一样,校本教材“可开可不开”。因为在高考指挥棒下,学校只能围着升学转,否则就难以生存。

农村教育跟着城市跑永远跑不赢

在小溪市乡中学,一位教了22年英语的历史系毕业生,抱怨那套中美两家机构合作编写的《义务教育课程标准实验教科书——英语》,严重脱离了农村学生的生活。“我越来越不知道怎么教了。”她不满地说。

她现在教的是八年级英语,按照课程要求,学生们要参观博物馆、地下宫殿和迪斯尼乐园。还有一道题目,请同学们讨论所见过的和理想中的机器人的模样与功能。学生们反应如下:“我连机器人都没见过,怎么想象?”“老师,机器人和人是不是长一个模样?”

或者要求学生们做沙拉,互相品尝。学生又问:“沙拉是什么?”老师也没见过,她只好上电脑查询,再通过多媒体展示沙拉的制作过程。同学们看着,又好奇地问:“好不好吃啊?”

一个课时的任务量,通常用三四倍的时间也难以完成,“班上66名学生,多数人都是在看戏,还看不明白”。

要说明农村教育远离了农村生活,许多例子可以信手拈来。在邵阳县,一种共识逐渐形成,正如教育局局长肖桂华所言:农村教育如果只跟着城市教育跑,永远跑不赢,赶不上。他说,农村教育既要保证相当多的优秀学生进入大学,也要关注那些不可能通过应试教育成功的人,他们可以出去打工,也能回到村里。

“农村教育要担负起改造农村的使命。”长阳铺镇中学校长唐鹏程说,师范毕业后,他在农村工作了近30年,“首先要让学生们通过教育认识到务农也照样能致富。乡土教材实质就是为了培养这种意识和能力。”

“现在的学生毕业后,首先选择的是外出打工,而没有想到,我是否应首先利用家乡的资源寻找致富路。”唐校长说,“只有很少一部分人在出去打工后,才意识到这一点。”但唐校长对自己的表现也感到惭愧,如何寻找适合农村教育的模式,他也“考虑得比较少”。

“方向比速度更重要,如果方向错了,速度越快就越失败。”王新胜,这位最基层的小学教师,对农村教育的改革提出的希望耐人寻味。