存进时间芯片的记忆

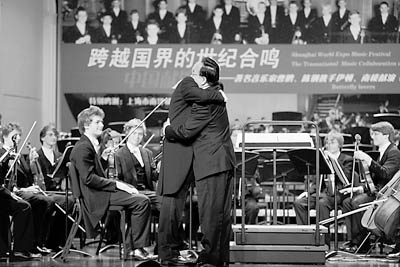

世博青年周伊顿公学指挥大师Jack Rozman与陈歌辛之子“梁祝”曲作者陈钢拥抱。

世博会注册大学生记者 周星宜摄

“与世界对话”活动上加拿大环保专家Thor Boe与大学生交流。

周星宜摄

美国青年戴夫:

我们并没有什么不同

本报记者 张国

尽管来自当今世界头号富国,戴夫·齐索姆是个不敢使用信用卡的年轻人。

“刷信用卡,很容易就会失去控制。”29岁、戴着黑框眼镜的戴夫对记者亮了亮手上的婚戒,“你看,我结婚了,我也要养家糊口。”

戴夫刚从美国犹他大学音乐学院取得“爵士乐研究”的硕士学位,作为该校爵士乐团的小号手,今年7月他受邀在上海世博会青年周期间演出。他出版过自己的唱片和漫画书,在著名音乐刊物《第一拍》第32届“学生音乐奖”评选中,获评为大学生里最好的两个爵士乐独奏家之一——艺术领域里,戴夫绝对不是一个落后于潮流的人。

现实生活中,他也没有错过属于这个年纪的任何一拨潮流。除了严格控制消费欲望以避免沦为信用卡公司的“卡奴”,戴夫还担心自己成为“房奴”。这也是两个在中国年轻人中流行的热词。

他和妻子住在一套租来的公寓里,一个地上堆着乐谱的住处,“只有两个卧室”。“电视机只有这么大。”他一边说着,一边比画出一个小盒子的形状,“而且没有有线电视。”他的财产还包括一辆汽车,二手的。

戴夫在父母家住到26岁才搬出去。他认为,这是个不小的年龄,一些人也许会以为他是“啃老族”。

通常而言,婚后的戴夫不会得到父母或者岳父母的财力支持,除非大事发生,“比如我的车被偷了,或者我生了一场大病。”

戴夫从5岁那年开始拉小提琴。他热爱这种乐器,直到后来他发现自己与小号之间更能产生共鸣,那是一种奇妙的心有灵犀的感觉。

从犹他州立大学毕业之前,戴夫的大部分时间都在校园里度过。2009年年底,他试着投出个人简历,申请一所大学音乐教师的职位。他获得了面试的机会,但最后被拒绝了。这仅有的一次求职让戴夫“突然觉得来到了现实世界”。

不过戴夫也看到了乐观的一面。他说,自己头一次找工作就进入了面试,要知道那可是一所大学的教职,而他当时连硕士帽都没戴上。

随后,他申请攻读博士学位。今年秋天,戴夫·齐索姆就将成为美国数一数二的音乐学府——罗切斯特大学伊斯曼音乐学院的博士生。

为了继续自己的音乐梦想,他必须面对现实。他找了两份兼职,一份是私人音乐教师,另一份是在犹他大学医院做接线员。“那不是职业,是工作而已。它让我支付账单,有能力去追求音乐。”他说。

上个月,戴夫出版了自己作曲并演奏的第一张唱片《放射性》。他在个人网站上出售这张唱片,以及自己创作的一本262页的漫画书《让我们去犹他》。见到中国传统书画作品后,他竭尽全力才克制住去买一些中国传统画笔的冲动—在他看来,那种画笔能为他的荒诞漫画艺术“添加一点历史”。

“在犹他,1892年的东西就觉得很老了;但上海博物馆里有公元前5000年的玉雕!”

这是戴夫第一次到中国来。他把上海世博会的演出视为那种“一辈子只有一次”的机会,而没能在青年周开幕式上献艺,是他此行唯一的遗憾。

作为一个不常旅行的人,他在上海感到了孤单。“上海太大了。”他以一个美国人的方式作着比较:犹他州的人口有300万,休斯顿市有500万,德克萨斯州有2500万,上海一个城市就有 1900万。

他形容,那些数不清的摩天大楼好像一排排的牙齿,连起一张巨大的鲨鱼嘴——这个城市让自己产生一种感觉:一不小心,就会被大嘴吞进去。

“中国的程序跟我们那里大不一样。”他说,“这里好像没有犯错的空间。每个人都在看表,像纽约一样。”

以前,戴夫对于“中国”的了解不超过3个词语,“大”、“人多”和“共产主义”。亲身体验以后,他觉得这里的人和自己没有太大差别。

戴夫在一家茶楼里遇见一个英语流利的中国年轻人,他们聊得十分投机。这个热心的年轻人还带他去吃了饺子和锅贴。“他让我更加相信,哪儿的人都一样。”

工作不好找,信用卡不敢刷,房子买不起,戴夫与他的中国同龄人之间有很多话题可以聊。他是美国电视剧《迷失》的忠实观众,而这部剧集在亚洲也吸引了众多年轻人。

很多人因为生活的艰难而对家庭、学校或者政府发牢骚,但戴夫说,哪儿的人都会有怨言,人们埋怨着,同时热爱着自己的国家。

戴夫坚持在个人网站上记录自己每天的经历,关于一根好吃的冰棒,或是关于同台演出的英国牛津大学大乐团那些保守派曲目。这种絮絮叨叨的交流方式,中国的年轻网民也格外喜欢。有人给他留言:“你是世界上最好的小号手。”

回到美国后,他计划把自己的唱片寄给一些在中国结识的朋友,以感谢他们的好客。

他说:“我不想讨论资本主义或者共产主义。面对面的时候,我们并没有什么不同。我们吃的饭不同,听的音乐不同,但我们都想被人注意、受人尊重、追求快乐。如果你打我一拳,我会对你有意见;但如果只是肤色不同,我不会存有偏见。”

德国青年纳迪恩:

没有自由等于失去一切

本报记者 刘坤喆

17岁的纳迪恩·格拉吉斯,是德国汉诺威歌德高级文理中学12年级的学生。当记者在世博会德国馆外见到她时,褐发、碧眼、圆脸的她,正兴致勃勃地用英语和一名中国高中生交谈着什么。

花木兰,是纳迪恩最喜爱的中国公众人物。借助那部美国迪斯尼制作的动画片,很多西方人认识了“木兰”这个中国女孩,“她现在已成为很多德国女孩最爱不释手的卡通人物。”

但第一次来中国的纳迪恩对这个国家的了解还很浅,他以为super-junior成员都是中国人,但其实这是一个韩国流行组合。

纳迪恩认为,“中国制造”最能描述她心目中的中国,因为“在德国的商店里,要找一件不是中国制造的商品非常难,尤其是衣服、鞋这一类,即使是像耐克、阿迪达斯这样的名牌,也都是在中国制造的。”

在她看来,中国年轻人的“开放度”和“个性”都比较“弱”。因为,她觉得中国的学生不喜欢和还不怎么熟识的人分享自己的个人生活、经历、感受,“也许他们太害羞了”;此外,和德国学生相比,“中国年轻人的个性不够强,每个人的特点不够鲜明。不过,中国学生竞争意识强,都很努力地学习,似乎每个人都想当好学生”。

提起代际差别,1993年出生的纳迪恩觉得,“我们和他们没什么不一样”,“也许唯一不同的就是,我们可以更充分地享受生活,而稍年长一些的人就要担负一些责任,开始品味生活赋予的烦恼了,但这是非常正常的。”

在她看来,自由比什么都重要,比金钱和工作都重要很多倍:“我们德国人把自由看得很重很重,我们非常不愿失去自由,没有了自由就等于失去了一切。”

纳迪恩觉得,不管是德国,还是德国所在的欧盟,都不能成为10年后全球最有影响力的经济体,“因为德国或欧洲本身拥有的资源很有限,大部分能源都要依赖进口,从长远看,这并不占优势。”年轻的她谈起国际问题来头头是道。她认为,中国或美国也未必会在10年后拥有最强影响力,而拥有丰富石油资源的俄罗斯最有可能扮演这一角色,因为能源在未来会变得越来越重要。

赞比亚青年埃里奥特:

和中国游客“还价”

本报记者 王烨捷

“来来来,喜欢就试一下,没有关系,不要钱。”7月9日,非洲联合馆内的非洲大集市上,赞比亚商人埃里奥特席地而坐,用熟练的中文叫卖,这其实是他唯一会说的一句中文。听到熟悉的国语,很多游客在赞比亚馆的摊位前驻足,开始询问价钱。

埃里奥特手中紧紧攥着一张中文价格表,上面罗列着一连串中文数字,10元、20元、50元、150元等。每当有人询价,他就会指着价格表上的某个数字告诉对方。

“这个价钱卖不卖?”很多人会在埃里奥特的价格表上指来指去,跟他“砍价”,他很了解中国客人的脾气,每次总会给些“小恩小惠”,差价最多不超过30元。

这就像是在北京的秀水街,所不同的是,讨价还价的对象变了。“客人都喜欢还价,不给点甜头他们不买。”这天上午,埃里奥特已经卖出20条手工贝壳项链,售价在150元至230元不等。

在赞比亚,埃里奥特经营着一家手工饰品工厂,也有自己的专卖店。尽管有很多中国朋友在非洲跟他做生意,但他却是第一次来中国,“上海城市建设很发达,很多高楼,很漂亮,游客的消费能力也很强。”他介绍,赞比亚总共来了3个商家在世博园区摆摊,分别售卖首饰、工艺品和服饰,“我们向主办方申请,付了一些租金摆摊。”

新西兰青年苏珊娜:

唱歌比工作更重要

实习生 刘广涛 本报记者 蔡梦吟

7月7日下午,世博中心红厅,“新西兰青年合唱团”为上千名游客献上了一场精彩绝伦的演唱。而这些天籁之音的主人,不仅有音乐学院的学生,还有来自各行各业的“非科班唱将”。苏珊娜·佩蒂,就是其中之一。

很难想象,这个在台上动情演绎着各种经典曲目,包括中国歌曲《阿里郎》的新西兰美女,是某公司洗涤品环保技术的研发人员。苏珊娜每星期都会花一天时间参加排练,用她的话说,“虽然合唱与工作无关,但对我而言这甚至比工作更重要,只有兴趣能让我快乐,也只有兴趣能让歌声美好。”

这次来世博会演出,是苏珊娜第一次来到中国。在她的眼里,上海“现代得有点儿出人意料”,其发达程度不输给任何一个世界大都市。但可惜的是,代表上海悠久历史的建筑却没有她想象中的多。她说:“在新西兰,城市也在日新月异地发展,可同时也很注重历史遗迹的保护。中国有5000年的历史,如果能把历史与现代融合在一起,那么上海会更有魅力。不过我相信下次我来上海演出的时候,上海会更美的!”

在歌声中走遍世界、观察世界,这让苏珊娜很幸福。“虽然唱歌占据了我很多时间,但如果既能做我喜欢的事,又能去各地演出见识不同的风土人情,何乐而不为呢?我们合唱团里,有学机械的,有学法律的,各种背景的人走到一起,原因就是共同的兴趣。虽然很辛苦,但因为喜欢,所以开心。”

英国青年大卫:

房子和结婚是两回事

本报记者 刘坤喆

大卫·泰勒已经在牛津大学大乐团当了4年的低音长号手,但他却从未在牛津大学上过一天课。他告诉记者,他们乐团里大约有4/5的成员来自牛津大学,其余的都是像他这样的“外援”。他是个土生土长的牛津人,讲着一口典型的英格兰英语。“在这个小城里,人们都彼此熟识,所以就有人把我推荐给了牛津大学的大乐团。”

大卫本科在华威大学读数学,现在则是贝尔法斯特女王大学的物理学在职研究生,同时也是一家聚变实验室的科学家。现年30岁的大卫,从13岁起开始学习低音长号,现在还每周练习大约10小时。大卫的教育背景似乎和音乐一点儿都不沾边,可他却认为,“科学家和音乐家在某些方面是相通的,都需要严格的训练、缜密的思维和高度集中的注意力。”

第一次踏上中国土地的大卫,是来上海参加世博会青年周演出的。在中国,他平生第一次听说“90后”、“80后”、“70后”的概念,感到非常陌生。他说,“我出生在1979年,说起来也算‘70后’了,可在英国,人们似乎并不觉得这几个年龄段的年轻人之间有什么大的区别。”想了一会儿以后,大卫又说:“或许因为‘90后’生长在互联网、搜索引擎、电子邮件盛行的时代,所以他们大脑的记忆能力可能会比我们‘70后’有所下降。‘90后’生活或学习中所需要的信息已不再需要用大脑来记忆,而是可以从维基百科这样的搜索引擎上轻易得到,因此他们使用和锻炼自己大脑的机会减少了。”不过总体而言,大卫依然觉得“我们没什么太大的不同”。

当听说有些中国年轻人“因为没有买房就推迟结婚”时,大卫感到不解:“在英国,有没有房和结不结婚是完全没有关联的事,人们根本不会把买房、租房这类因素考虑进‘是否该结婚’这样的问题。即使没买房,该结婚的年轻人还是会结婚。”

说起买房,大卫聊起了自己的居住经历:“我本科刚毕业时,没什么钱,就和父亲住在一起,但我付给他房租。3年后,我搬了出来,自己租了房子。2007年,我贷款买了自己的房子,一套位于牛津郊区的两居室,总价是18.5万英镑。”大卫告诉记者,他当时的首付是8%,而现在英国由于受到金融危机的冲击,首付已经升至25%,“因此现在的年轻人可能没有我那么幸运了。”说到这儿,大卫脸上不免露出了几分得意的神情,“我周围的年轻人中,大概只有1/10的人能自己买房子,大部分在30岁之前都买不起。”

“基本上,我算没什么烦恼了。不过,每个月还房贷,还是会有些压力。”大卫现在每个月要还大约1000英镑,期限是25年。

在“毕业即失业”这一现象上,大卫认为中国和英国青年之间有相似之处。他谈起自己的一个朋友,“他研究生毕业后一直找不到合适的工作,失业了6年,之后只好去读博士。在英国,博士比较容易有奖学金,他可以再过几年不用担心失业的日子。”

毛里求斯华裔青年:

与土著搭档卖特产

本报记者 王烨捷

温载强和吉班是一对搭档,一个不到20岁,一个40岁出头;一个是毛里求斯华裔,一个是地道的毛里求斯土著。这一老一少搭档,成了毛里求斯馆最抢眼的一道风景。

“这是什么东西?卖多少钱?”位于非洲联合馆里的毛里求斯馆虽然很小,但吸引很多中国人来这里“看洋眼”,因为这里售卖展示的产品种类繁多,朗姆酒、蜂蜜、果酱、干花、香熏等。无论到哪里,温吉二人都会在一起。

即使你的英语很好,你也未必能和老板吉班对话,因为他有时讲印地语,有时讲克里奥尔语,有时讲法语,偶尔才冒出两句英语。这种时候,几乎所有人都会向他身边那个长相酷似亚洲人、面带微笑的男孩儿求助。

他就是温载强,一个在毛里求斯长大的华裔。如今,他来到中国,在复旦大学学习中文预科,即将进入上海交通大学学习医学。

吉班告诉记者,温载强的帮助给自己招揽了不少生意,不过半天时间,他已经卖出了五六十件毛里求斯特产,“这些商品原来都是免税店里卖的,但拿到世博会来卖不能免税,所以价格高了一些。幸好有温在,他会向客人解释价格,还懂得如何控制还价尺度,是个效率很高的小伙儿。”

中国青年王振东:

放弃实习做志愿者

本报记者 黄冲

跟志愿者王振东打过几次电话后,他发过来一条短信,“以后我们用QQ聊好吗?我的手机不畅听。”他解释,所谓不畅听,就是接听不免费,每分钟要一毛三。

为了做志愿者,王振东放弃了一个在世界500强企业做人力资源助理的实习机会。“这不一样。”他强调,对于青年群体来说,世博会是一个机会,向世界传递他们的形象。对自己也有好处,“至少可以改变几家外企对中国员工的看法吧。”

王振东的工作岗位就在通往世博会2号门的高架步道上第五把伞和第六把伞之间,除非有游客边走边问,其他的时候,他都只能待在这块5平方米不到的地方,每天给路过的游客一遍一遍地指着路,一直持续到他14天的服务期结束。

注意到他,是因为他身边柱子上贴着的泡沫板,是一张手绘的彩色导引图。高架步道周边的场馆、标志性建筑,可能需要的路线,都用不同的色块和字体,标得清清楚楚。“大部分的问题,都可以在这上面得到解答。”说着话,粘在柱子上的泡沫板不时被游客碰掉下来,他一遍一遍地走过去,掏出双面胶重新粘好。

待了这么多天,世博会某种程度上对他来说还是陌生的。要给游客提供的信息,他都是通过网上世博会看来的。他一共只去过浦东园区一次,还是去培训、踩点的那天。去过的唯一场馆就是非洲联合馆。他没有买世博护照,也没有去弄一堆花花绿绿的徽章。在这个1989年出生的男孩看来,这些都没什么意义。

王振东所在的高架步道是通往开幕式博览广场的必经之地。他知道青年周正在进行,也知道博览广场每晚都有世界各国青年的演出,每天都有一批批背着各种乐器的外国大学生走过他的身边。但演出他一次也没去看过,因为演出时间正好是他上岗的时间。尽管离演出场地只有500米的距离,但他连音乐都听不到。

“收获?”他想了想,“曾经有一个小男孩跑过来,要把他的塑料折叠小板凳送给我。我还蛮感动的。”可是,“因为志愿者不允许接受游客馈赠,我又还给了他。”

对于上海大学大四学生王振东来说,14天的志愿者平淡而琐碎,但这一页即将过去,“我的日程安排全给打乱了,”现在,他要回归到找工作的大军中。今天是他最后一天上岗。他觉得跟往常没什么不同,依然是干到晚上10点,走出园区的路上,又被几名游客拦住,他又花了5分钟给他们指路。所不同的,王振东把他的泡沫导引板留了下来,并且留了张纸条——“给上海师大的同学们。祝你们好运!”

本报上海7月11日电