年轻的着色师周琦没有等来令人期盼的1997年,便选择了自杀,成为我们这个喧嚣年代的另一种难以言说的现实。本文作者为周琦侄儿——学摄影的大学生——2011年5月中旬,一个偶然的机会得以目睹记忆模糊的大伯当年留下的着色照片

子固路公社“星火照相馆”,“文革”时期盛极一时,地址位于南昌市胜利路,在倒闭后被馆旁的亨得利钟表行吞并,取而代之的是高档精致的钟表珠宝。现在的胜利路已发展成嘈杂闹市区中的步行街,浓厚的商业氛围,时尚诱惑应接不暇,只是熙熙攘攘的人群里,再没有年轻人知晓胜利路136号的故事,恍如匆匆过客,离开了无影无踪,在旧址只能看见蓬勃发展的城市繁华。那承载着影像记忆的照相馆,曾经的寻梦人,在故人的回忆中被逐渐淡忘。

1957年5月7日,我的伯父周琦出生于南昌市叠山路,家中排行老大,家人都唤其为“本琦”。据父亲回忆,本琦打小就是个浑身充满着艺术细胞的主儿,拉得一手好二胡、吹得一口好笛子,甚至可以用小提琴演奏《梁祝》,每逢明月夜,他喜欢独自在阳台酌酒一杯吆上一曲;本琦还下得一手好棋,写得一手好字,不过最爱是绘画,用炭笔给朋友画像,一画就是几个小时,别人拿到画像没有不喜欢的。老屋墙壁上的山水画正是本琦一手操刀的,可惜2005年旧房拆迁时随老房子一同被夷为平地。本琦非常勤奋好学,他每天翻阅报纸,在小本子上摘抄读书心得,还把水彩画的技巧等记在其中。进入美院深造是本琦的最大梦想,这也让当年许多同龄人不理解但又佩服不已。

实际上,年幼时的不幸遭遇给本琦的生活蒙上了极大的阴影。小儿麻痹症带给他的是不灵便的腿脚,还有作为“瘸子”遭受的欺辱和歧视。对于这些,本琦咬牙忍着,能说会道的他有时沉默寡言,眨着眼一个人默默思考,但眼神里透露着积极和乐观。他热爱游泳,也许水才能给他足够的自由去充分释放自己的身体,他常常一个人横渡赣江。中学毕业时,因为身体残疾,没有大学愿意接收他。无数次的尝试化为泡影后,本琦仍然试着将自己的近百幅得意画作托人带到浙江美院,希望能被破格录取,但终是石沉大海。时任粮食公司经理的爷爷周崇信希望儿子老老实实留在身边,于是托熟人介绍进入星火照相馆工作。那会儿能在照相馆上班,也是很让人羡慕的。每当逢年过节、参军、学生毕业时,来拍照片的人前拨儿没走,后拨儿就来了,得排很长的队,70年代的“英雄城”尤甚,拍张照片是件非常隆重且难得的事儿。

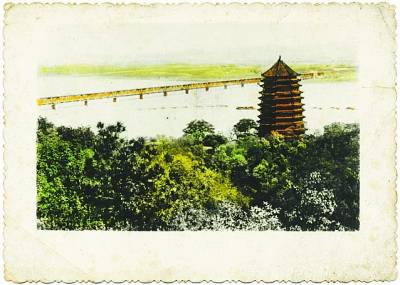

1974年,未满17岁的本琦开始了青年着色师短暂而又影响终身的职业生涯。那时一个照相馆拥有多少着色师,决定了它实力的强弱和影响力的大小。着色师的“后期加工”跟摄影师的前期工作相比,重要程度一点儿也不差。给照片着色是一项“幕后工作”,看起来不复杂,干起来却需真功夫。称职的着色师工作起来必须胆大心细技术硬:黑白照片拿到手里后,要先用药水将其变黄,然后摆出12种色彩的调色板,用不同的工具对照片进行上色,细微的地方必须要用竹签挑上棉花一针一针地点,嘴唇和瞳孔的反光点要用刻刀在相纸上刮来刮去。本琦将他绘画方面的才华在摄影,尤其是手工着色上发挥得淋漓尽致。一张钱塘江边六和塔的风景照片在老照片堆里格外显眼,是他当年清晨搭货车从南昌赶到杭州拍摄的。

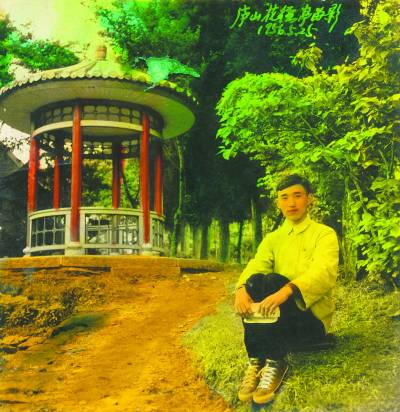

行内的规矩和技巧多得很,着色师不但对色彩的把握要准,想象力还得丰富。比如,对不同季节的照片着色就有不同讲究———春天多用嫩绿、粉红、粉紫、浅黄、淡青,秋天多用天蓝、金黄、棕红、紫红、草绿、深绿,夏天多用亮白、淡青、浅灰、粉蓝、粉绿,冬天多用玫红、棕红、深绿、靛蓝。男的下巴要略加一层较薄的青色,女人的双颧要拍上淡淡的腮红,儿童们的耳朵是用玫瑰红勾勒的,老人的鼻翼要在棕红中加入少许的黑……颜色单调的照片,经过本琦一点一滴的加工平添了几分生机和活力。工作之余,本琦忙里偷闲把家里的老照片挑出来着色,特别是一张1956年5月25日拍的旧照片,那是爷爷相亲时候托媒人带给奶奶看的,庐山脚下那股书卷气和稚气有了本琦的精心着色而显得更加灵动。其实,景物下人物的着色是十分困难的,为了能够让着出来的颜色恰如其分,本琦不惜几次亲自重返庐山原址查看,先用画笔勾勒下了美景,回来后根据画作和记忆为照片着色。茂密的绿色树林,红白相间的花径亭,过渡自然的土壤地和那个青春美好的时代气息,镶嵌着本琦对艺术梦想的孜孜追求,对亲人纯粹真挚的爱。

身为大哥的本琦爱给弟弟妹妹拍照,并一一着色,记录童年成长的快乐瞬间,不曾想多少年后再翻开这一幕幕,许多转瞬即逝、已经快被忘记的故事被勾活了。比如,本琦给我父亲12周岁拍摄纪念照片,他一板一眼像个小大人似的指导父亲摆好姿势,然后咔嚓定格了这一瞬间。每当想念本琦的时候,父亲总忍不住拿出这张珍藏多年的照片,摸着上头儿用毛笔蘸着提纯后的浆汁,一点一点描摹的色彩,感慨道:“多漂亮!那时候多好!”在物质富足的今天,人们对于心爱之物的心理期待减弱了许多,也许有时难以体会那种得到的快感。可是在几十年前,得到几张彩色照片,竟如同拥有了整个世界,这是一种单纯的满足,一种简单的快乐……本琦在照相馆的时光应当是快乐满足的,他也给自己的不少照片着上颜色,锐气和灵气跃然纸上,我似乎能感觉到他那与众不同的气场。

然而,在照相馆待了不到三年的时间,本琦因人事上的不顺被调到南昌市辽源钟表店做修理,时代变迁,公社大锅饭的好景不长,单位解散后又来到纺织品公司做商品陈设。由于家庭压力和自身条件的双重限制,他和来自农村的姑娘结婚生子,纵然是疲于生计,他也从未放弃对自己最初梦想的追求,婚后依然想坚持摄影和绘画的创作,也时常希望找机会重返照相馆。与此同时,和缺少知识文化的妻子相处度日,生活上也渐渐格格不入。大娘无法理解他的艺术创作,开始反对他在家画画和拍照,也不允许他们的女儿学习绘画。爷爷希望他安身立命,和妻子过上简单稳定的生活;但出于对他幼年生病落下残疾的愧疚,也不敢过于干涉本琦的生活。本琦内心对现实的不满和自卑随着生活的不如意而表现得越发严重,再次失业后选择自谋职业开“拐的”。当碰上矛盾和不满时,他不再是照片上那冷静优雅的翩翩少年。80年代末,市里准备取缔“拐的”,“拐的”司机们联合起来到残联申诉,他作为发起者之一,连夜用毛笔为申诉队伍书写口号、横幅和标语。艺术细胞不能当饭吃,1992年,又一次失去工作的他,在时任中国石化南昌分公司经理的爷爷帮助下,来到煤球二厂做门卫。原以为折腾小半辈子终于能消停下来的本琦,此时已不知不觉在那座不归路的独木桥上越走越远。郁郁寡欢的他不再是照相馆里那个欢声笑语的着色师,内心的不甘现状和家庭的危机,让他无法面对自己,他抱怨过现实的不公,怎奈更多的怨气压在心底无处述说。他尝试改变却似乎无能为力,念念不忘的照相馆早已荡然无存,彩色胶卷的盛行,着色技术也用不上了,拥有一手“过时”技术的他不知如何去适应新的节奏,于是开始用打牌赌博来麻痹自己,除了做门卫,就是夜以继日、通宵达旦地赌博,欠了一屁股的债;他不愿回家见到话都说不到一句的妻子,也许这样就可以忘记自己究竟为什么而活着,结果却落入更深的谷底,再也没能爬起来。

一次和妻子持续了几天的激烈争吵后,1996年11月22日中午,大娘独自带着女儿出门吃饭,两天没有进食的周琦用一条麻绳在洗手间结束了自己的生命。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制