“你总问人家是怎么升上来的,这怎么好讲呢?”办公桌的一端,县委书记林庆生皱着眉头提醒,“小冯,有些事情能说不能做,有些事情能做不能说。”

坐在桌子另一端的冯军旗没有反驳,只是礼貌性地点了点头。之前的两年时间里,这名挂职县长助理的北京大学社会学专业在读博士生,已经先后访谈了这个农业县里160个副科级及以上的干部,而坐在面前的“一把手”,则是他的第161个访谈对象,也是最后一个。

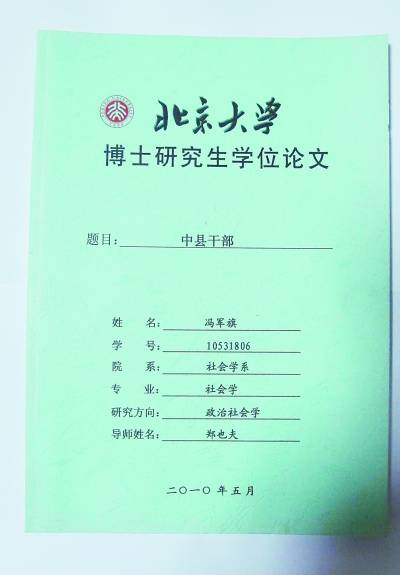

这场谈话结束后不久,冯军旗便离开了这个县城。2010年6月,他的题为《中县干部》的博士论文顺利通过答辩,并获得了高度评价。

“道出了中国县乡政治的实情。”参与答辩的“三农”问题专家于建嵘说。冯军旗的导师、社会学家郑也夫则认为论文“调查详尽而扎实”。

依照学术惯例,论文中的人名与地名均应进行技术处理。冯军旗将这个地方命名为“中县”,意为“县里的中国”。(编者注:依据这篇论文,本报道中所涉及的市、县、乡镇名及当地人名均为化名)

事实上,这个位于中原腹地的农业县只是中国2000多个县中普通的一个,人口80余万,GDP排在省里所有县的40多位。冯军旗在25万字的博士论文里,力图在某种程度上还原这个县乃至更广意义上的基层官场生态。

他收集官员在年龄、学历方面的造假证据;他披露中县改革开放以来的虚假政绩工程;他甚至搜罗了这个县1013名副科级及以上干部的简历,寻找他们升迁路上的“奥秘”。

“政治家族”现象也在这样的寻找中浮出水面。在这个每800人便会产生一个副科级及以上干部的县里,他根据一个家族“出干部”的多少,统计出了21个政治“大家族”(副科级及以上超过5人)和140个政治“小家族”(副科级及以上2~5人)。

除此之外,他还试图还原官场晋升道路上秘而不宣的“上贡体制”与“买官卖官”,并屡次接近“最为隐秘”的纪委官员,考察“摘帽的尺度”。

近日,随着部分章节被媒体摘引披露,这篇已经完成一年有余的论文进入公众视野。有评论称:郡县治,天下安,这份以1978年为起点的基层政治研究,为中国未来的改革路径选择,提供了一个真实而残酷的考察样本。

“您在这里可算是个大官了!”

1976年,冯军旗出生在河南驻马店的一个村里。在他的记忆里,无论是邻里纠纷还是红白喜事,任村支书的父亲都是村民们的“主心骨”。很小的时候,他便常常跟着父亲看《人民日报》和《河南日报》。在一次作文考试里,三年级的冯军旗还因为使用了“蒸蒸日上”这样的词,获得了语文老师的表扬。

从那时开始,冯军旗便渐渐产生了对政治尤其是政治人物的兴趣。他最大的爱好就是泡在书店阅读领袖人物传记,一本518页厚的《江泽民传》,“两个下午就能读完”。读研究生时,他的专业是世界史,硕士论文选题是“中世纪英国贵族的家仆世界”。

走进中县,缘于2007年年初他和硕士导师刘新成的一次叙旧闲聊。在首都师范大学附近的一家餐馆里,刘新成无意中提及,自己有个朋友是中部某省一个县的县委书记。

正在北京大学攻读社会学博士学位的冯军旗当即觉得,“如果能深入基层中国的政治群体,这将是一次千载难逢的田野调查经历”。

半年后,在刘新成和北京大学组织部的牵线下,冯军旗顺利地获得了一个赴该省北山市的中县挂职两年的机会。按照规划,第一年他将在西城乡挂职副乡长,第二年在县政府挂职县长助理。

后来他听说,中县愿意接纳他的原因是想借助他的社会学研究功底,帮县里“搞个关于信访问题的调研,并给一些对策”。

导师郑也夫也给了学生最大的支持。在2007年年底进行的博士论文开题报告会上,他对几位评审老师说:“对不起各位,现在还不能确定冯同学要写什么。”

2008年3月7日,冯军旗带着满满一箱子的政治学和社会学材料,登上了开往中县的列车。

“不要有任何定见,不要有任何框框,睁大眼睛多观察,在实践中发现事实,发现论文主题。”临行前,郑也夫再三交代。

车到站时,外面正下着大雨。迎接冯军旗的是县委组织部的一位副部长。“春雨贵如油,这是为了迎接贵人啊!”副部长快步接过冯军旗手中的行李,并将他带到县委招待所的酒席之上。

次日下到西城乡,接连两周时间,乡里领导班子的十几个成员轮番为新到任的副乡长接风,酒量只有一两的冯军旗吐了半个月。有人偷塞给他两盒“速效救心丸”和“丹参滴丸”,并解释说,这是“官场必备良药”。

初到这个道路两旁种满高大杨树的县城时,一个月只有1000元补贴的冯军旗衣着朴素,总穿着从北京的服装批发市场买来的便宜货。

一天,有同事提醒他:“做官嘛,要穿得有牌子一点。”

冯军旗为此特意去县城买了两件“七匹狼”的T恤,同事笑着说:“哎呀,冯博士你这个穿着才像副乡长嘛!”

“我就是在尴尬中一点点融入官场的。”冯军旗自嘲道。

进入圈子后,乡里的领导干部们倒是大多乐于陪这位“从北京来的博士”聊天。

次年改任县长助理,他迎来了一个秘书、一辆黑色的桑塔纳3000轿车以及一套100多平方米的三居室。

“您在这里可算是个大官了!”一个下属告诉冯军旗。

在挂职的两年时间里,冯军旗借“职务之便”,先后在县乡探访了161个干部,其中还包括1978年以来曾在中县工作的26个老干部。

最早吸引冯军旗的,是大水乡党委副书记李书平与竞争对手冯南疆竞选乡长失败的故事。根据李书平的讲述,她通过曾任政府办主任的公公做了县委书记的工作,但对手却将招呼打到了同省的鹤仙市政协主席那里。

“我真是政治上不成熟,不知道潜规则的重要性,认为光从下面推就行了,没想到还需要上面有人拉你。”直肠子的李书平向冯军旗抱怨道。

也正是从那时起,冯军旗猛然意识到,在平均每800人中就有一名“副科级及以上”的中县,正是这1013名干部组成了这里的官场——他们本身就是论文最佳的研究对象。

“改革开放30年中,基层中国的政治精英是个怎样的群体,这个群体的内部经历了怎样的变迁,他们内部又有着怎样的政治生态和游戏规则?”冯军旗在论文的引言中写道,“县乡干部,作为中国干部队伍中数量最大的一个群体,其状况直接关乎国家的稳定与改革的推进。”

“谁叫你说书记胡球整!”

冯军旗面前,是一幅横跨30年的官场生态图。

在中县,大大小小的干部共有一万余名,金字塔的顶端是孤零零的30多个副处级岗位和4个正处级岗位。

一个老干部对冯军旗讲:“这官场就像是一个苹果,但一次只让你咬一小口,咬完了你的人生也就走完了。”

能吃完苹果的人并不多。

在中县,提拔到副科级,意味着干部档案会从人事局移到组织部,“算是大小当上了官”。

正科级则是很多干部终其一生的奋斗目标,其在县里的难度就像是“中央的部级、省里的厅级和市里的处级”。

“走到这一步的人都不容易。”据冯军旗统计,一万余名大小干部,只有200多人能最终升到正科级。

有一次,他与一个科级干部聊天,当问及年龄时,这个干部脱口而出:“你问我档案年龄还是真实年龄?”按照简历上的年龄倒推,这位干部9岁就当上了民办教师。年龄往往和岗位挂钩,“这里面差别太大了。在领导岗位,有车坐,有烟抽,有酒喝。不在领导岗位呢,上午县城转半天,中午回家吃干饭,到了下午接着转。”

相比于年龄“杠杠”,党员身份更是为官必不可少的基础。在中县,70%以上的县领导在25岁以前就已入党。

事实上,中央曾明确规定:“各级人大领导班子成员中应有适当数量的党外干部,并与担任同级职务的党内干部享受同等待遇。”

但在中县的官场中,非党员干部普遍被视为“政策官”。县人大一位副主任曾向冯军旗抱怨:“你看我发表文章都自己出钱,没有课题经费,电话费不报销,也没有专车,后来我就跟他们说,有活动开会就派车来接我,不然我不去。”

年龄要合格,政治要过关,学历当然也要过硬。

在中县,各级党校被很多干部戏称为“文凭批发基地”。被称为“中专一代”的正科级一把手们,大多从这里取得在职教育的本科文凭,为升迁“扫除障碍”。

在整个金字塔结构中,一旦被提拔为副处级甚至处级干部,便意味着跨入了县领导的序列,“是中县政治里精英中的精英”。

根据冯军旗对中县近10年来的副处级升迁轨迹观察,不少县委县政府领导都是从乡镇党委书记中产生,却没有一名是从县直机关一把手中产生。

“这反映了改革开放以来县乡的某种政治变迁趋势。”冯军旗分析道,在计划经济时代,权力和资源还集中在县直机关,比如商业局的财政就占县财政的一半以上。而随着市场经济的全面建立,乡镇经济迅速崛起,“县直一把手根本拼不过乡镇党委书记”。

在中县,岗位的不同直接决定了“权力的多寡”。

冯军旗担任县长助理时,协助分管的部门是科技局和信息中心。司机常提醒他:“冯县长,你得打打招呼啊,分管一些有实权的部门!”

有些干部认为,有权甚至比有位更重要。在中县,财政局是公认的“富衙门”,干部们普遍不愿意外调去“追求进步”,一些人宁愿做股长,也不愿意去别的局做副局长。在一次干部调整中,一位到民政局做副局长的财政局党委委员就大倒苦水,说某领导把他踢出财政局,是“往死里整他”。

在论文中,冯军旗根据县领导们的简历归纳出了一套“政-党螺旋晋升模式”,其中最典型的路径是“副乡镇长-乡镇党委副书记-乡镇长-乡镇党委书记-副县长-县委常委-县长-县委书记”。

“简单说,就是先在政府系统历练,然后晋升入党委系统,周而复始,最终使得党委系统成为政治精英人才的高地。”冯军旗总结道,“打个比方,如果县长接任不了县委书记,那他的仕途就算到顶了。”在中县,管这叫做“没干成”。

而在受访的一些干部看来,只有能干到县委书记,“那才算真干成”。

“有人戏称,只有县委书记算官,别的都不算官。”2008年冯军旗初到西城乡的时候,每逢时任县委书记视察,乡政府的领导班子都要列队欢迎。有旁观者感慨:“咱们中县的皇帝来了。”

冯军旗曾遇到过一个叫张南国的中县公疗医院前院长。一次在路上看到为农业开发计划而栽的苹果树,张院长随口说:“陈书记真是胡球整,咱们县气候能长苹果吗?”几天后,这句话传到了时任县委书记陈遵义的耳朵里,陈当即叫来卫生局长,限他在3天内免掉张南国。

后来,张南国到卫生局长家,痛哭流涕地询问为什么免其职务。卫生局长痛斥道:“谁叫你说书记胡球整!”

“政绩有了,提拔了,走了,干部和老百姓怎么办?”

是什么决定了干部的晋升?这是冯军旗最常抛出的问题。

最集中的答案是,有为才有位。

1978年以来,全党的工作重心转移到经济上,一种全新的政绩型干部任免机制取代了过去以政治表现作为衡量标准的晋升机制。中县也随之建立起完整的政绩考核体系,每年年初,县里会把任务分解给各个乡镇和县直单位,年终召开表彰大会。

“从省到市再到县,政绩考核目标层层承包。”冯军旗在论文中这样分析,“这固然是30年来地方大发展的重要动力,其引发的问题也是全局性的。”

在论文的一章中,冯军旗将笔墨着重放在了对假政绩与政绩工程的梳理上。上世纪90年代初中县县委书记陈道白的事迹最为典型。

当年,北山市委市政府提出“工业立市”战略。为响应上级领导,陈道白提出乡镇要大办企业,村村冒烟。在强势行政指令下,中县县直所有单位都分配了办厂任务,连县委幼儿园都分配了16万元的产值。

各个乡镇也不得不圈起了很多大院,并称之为工业小区、工贸小区。但实际上,除了一些用于接待观摩的厂区有设备外,其他都是空场空院。一位老干部总结道:“远看雾糟糟,近看空落落,都是空院子,产值要多高有多高。”

经过那两年的“村村冒烟”工程,全县背上了4个亿的债务。一位政法委的领导有一年曾做过统计,上访案件有接近一半是“工业立县”时期造成的。

陈道白在任期间,一位叫刘石田的镇党委书记曾公开表达不满:“你这样做,政绩有了,提拔了,走了,干部和老百姓怎么办?”

接下来,刘石田的华生镇成为当年的落后乡镇,他本人也辞职,回到县城做了教委主任。

“当时给华生镇下达了一个多亿的工业产值,怎么可能完成?除非给修鞋的摊派100多万!要完成上级任务,就需要坑老百姓,我当过农民,我不行,我下不了手。”在冯军旗面前,刘石田甚至几度哽咽。

冯军旗了解到,陈道白后来晋升为北山市人大常委会副主任。陈的继任者李朝中在接受冯军旗的访谈时称:“如果我再继续折腾,后果不堪设想。”

值得玩味的是,搞休养生息政策的李朝中后来转任北山市发改委主任,等于平调。

“可以这么说,大部分官员的政绩都是真真假假,分不清楚。”冯军旗一字一顿强调道,“但我只观察假的,至于好的,宣传部门已经说得够多了。”

在调研期间,一个问题始终困扰着这个年轻的学者:假政绩层出不穷,地方经济怎么发展?

一个退休多年的老干部意味深长地讲过这样一句话:“只要大环境稳定,经济自己就会发展起来,官员们折腾一下当然没太大关系了。”

“一顶草帽都要几块钱,更何况一顶官帽?”

到了县政府后,冯军旗询问一位同事什么时间做采访最合适。对方的回答是“一定要上午”,因为大部分领导从中午11点多就开始联系喝酒的地方,喝过酒后回家睡觉或打麻将,到了晚上继续喝。

“冯博士,中县的官场很复杂,能力做参考,关系最重要。”比冯军旗年长几岁的这个干部提醒他。

一次,计生委的一位副主任升任其他部门的一把手,冯军旗前去祝贺,发现他的办公桌上摆满了罗盘、地球仪、铜牛等礼品。

“你怎么搞这么多这个?”他纳闷地问。

这位新官微微一笑,“弟兄们的一点心意。”

后来,冯军旗才知道礼物各有寓意:罗盘象征掌好舵,地球仪象征前途远大,铜牛则象征稳健及对麻烦制造者的威慑。

每逢中秋或春节,县领导们便摇身一变成了送礼者,去市里,去省会,甚至去北京。

在冯军旗看来,酒与礼都只是“常规动作”,真正的关系运作往往发生在晋升之际。

“冯博士,一顶草帽都要几块钱,更何况一顶官帽?”一位干部直言不讳。

在中县,民主推荐制度自2002年开始实施。在这种制度下,所有具备晋升资格的人都可能成为被推荐对象,票多者升官。

这种方式被冯军旗视为简单化的“放任式民主”,“明规则禁止拉票,潜规则却默许拉票,拉票甚至被视为追求进步的信号,如果干部不拉票,反而会被认为没有想法”。

每逢投票,县里商店的烟酒经常断货。一位乡镇党委书记告诉冯军旗,送红包的标准,正科级1000元,县领导2000元,“除了一些关系铁的,大部分都要送”。

拉票的费用往往出自公款。冯军旗听说,曾有一个富裕的乡镇在连续3年出了处级干部后,“留下了几百万的财政窟窿”。最夸张的例子是,一个连拉了3年票的乡镇党委书记,除了金钱的消耗,疲于应酬也让他恐惧不已:“如果再不成功,我就跳楼自杀,因为身体实在吃不消了。”

然而,真正让冯军旗震惊的并非金钱构筑的关系网,而是一张由血缘与姻缘构筑的政治家族网。

最先闯入视野的是一个叫张泰康的人。冯军旗听说,这位曾经的中县县委副书记拥有一个庞大的干部家族:妹妹曾任副县长,妹夫曾任县卫生局局长,姑老表曾任北山市畜牧局局长,而他们的子女、女婿更是一个不落地身居要位——北山市海关关长、北山市旅游局局长、北山市人民医院院长、武陵区副区长、中县新华书店党委书记、北山市急救中心主任、武陵区工商局副局长。

在深入调研后,一个被冯军旗称为“政治家族”的谱系表逐渐浮出水面。在这个副科级及以上干部仅有1000多人的农业县里,竟然存在着21个政治“大家族”和140个政治“小家族”。在这个庞大的“政治家族”网络中,一些秘而不宣的潜规则变得清晰可见。

比如,官位有“世袭”。张泰康及其女婿曾先后任白阁乡党委书记,张氏家族的另一成员张得彬及其内弟高玉溪曾先后任中县县委组织部副部长。

比如,凡是副处级及以上领导干部的子女,至少拥有一个副科级以上职务,正科级亦不鲜见。

比如,政治家族之间并不割裂,往往以联姻或者拜干亲的方式不断扩大,“几乎找不到一个孤立的家族”。

更普遍的规则是干部子弟的“不落空”现象。改革开放以来,中县的强势单位从最初的计划经济垄断单位变成了政府机关,不变的是,干部子弟们的工作会随着单位盛衰而流动。一位老县长曾这样比喻:“这是猪进庄稼地,啃了苞谷啃红薯,啃了红薯啃南瓜。”

最令人啼笑皆非的例子是,县医院曾是中县最好的单位,被称为标准的“窝子兵”。有一次医院里的两个老医生打架,每一方的亲戚和关系户都上来帮忙,这场“单挑”最终变成了“百人大战”。

“按照纪律处分条例,咱俩都应该受处分,在座的,谁不受处分?”

按照最初的设想,关于中县干部的研究本可以截止在“关系”这一章,但在县政府早餐会上经历的一幕让冯军旗改变了主意。

“大家整天都坐在火山口上,辞职算了。”早餐桌旁的县长抱怨着,把头转向常务副县长,“按照纪律处分条例,咱俩都应该受处分,在座的,谁不受处分?”

一旁的冯军旗不动声色,但已决定继续研究中县官场上的“摘帽”之道。

在对1993年以来中县被查处的正科级及以上干部名单进行统计后,他发现经济问题占了干部问题的一半以上,但蹊跷之处在于,其中却没有一起涉及跑官卖官问题。

冯军旗在论文中分析道:“这说明纪委办案有个问题区隔,有些问题是一定要查处的,有些问题则是官僚共同体内默认的潜规则,即使涉及一般也要规避。”

规避之处不止于此。冯军旗曾经搞到一份2005年县计生委主任贾本声的受贿案交待书,贾在其中披露了一条自县计生委至省计生委的“上贡”通道。然而在中县纪委的最终落实中,只认定收,不认定送,对于超出职权范围的上贡利益输送不认定。

“一边是党规党纪的日益完备,一边是各种潜规则的盛行。”冯军旗坦言,“这就意味着大家都处于‘非法化’的生存状态,纪委如何切割成了一门技术。”

他很清楚,“纪检监察领域太复杂,我看到的只不过是冰山一角。”实际上,冯军旗现在最大的希望就是有关部门能接纳他到市或者县一级的纪委挂职,进行反腐败研究。

据他的观察,自1978年以来,纪检监察部门的官员作为治官之吏,对干部仕途的影响变得愈发举足轻重。

冯军旗记得,一次聚会上,计生办主任端起酒杯专门敬坐在对面的纪委干部,“计生工作要搞好,和纪检部门搞好关系是必修课。”

另一次,省纪委一个普通的处长来视察,县委书记亲自率人接待。“换了其他部门,就算是个副厅长,县委书记也不一定见。”毕竟,所有官员都关心的一个问题是,哪些干部会成为纪委查处的目标。

有人曾戏称,这是“隔墙甩砖头,砸着谁是谁”。一位纪委领导告诉冯军旗,查处目标大概可分为3种,一是贪腐问题严重,二是重大责任事故,三是处处结怨,得罪人“太多太苦”。

但一个共同的前提是,领导不“保”或者无法“保”。

在经济问题之外,日益被人们诟病的干部作风问题却成了纪委的冷门项目。

事实上,在中县1950~1978年查处干部的档案中,有相当大的比例是作风问题。而近年来一个有趣的演变趋势是,实际发生越来越多,但被查处的越来越少。自2005年以来,中县没有一名干部因为作风问题被查处。

在调研中,有一件关于作风问题的糊涂案,让冯军旗印象深刻。

2000年,大门镇人大副主席状告镇长将其强奸,司法机关最终的判定是“事实不清、证据不足”。

此案的一位证人对冯军旗抱怨道:“镇长竟然敢强奸人大主席,这把人大放在什么位置了?”

“确实失落过好一阵,不然为什么那么多人想当官?”

两年的调研让冯军旗深感困惑,“越是与干部晋升有关的制度,越是失灵和异化。明规则与潜规则并存,大家心照不宣。”

他对一个郁郁不得志的县委党校副校长印象深刻。这个“明显被边缘化”的干部痛恨腐败,还常在公开场合抨击官场弊端。在私下,干部们不屑地称他为“圣人蛋”。

这让冯军旗想起已经退休的老父亲。年少时,做村支书的父亲和村民们同吃同住同劳动是常事,有时为了帮村民挑粪要走上十几里路。

而在如今的中县,一到晚上,村干部会回镇上的家,乡镇干部会回县城的家,而县领导则回北山市的家,“中县成了空城”。

中县曾出过一任“官声不好”的县委书记。他离任后不久,民间便盛传其已去世。后来这位前书记特意回了中县一趟,以此证明自己还活着。

2009年春节前夕,冯军旗在县政府值班,连续4天县政府大门都被上访群众围得水泄不通。

“官民之间的距离的确在变远,这和唯上不唯下的官员任免机制不无关系。”当地一位干部告诉他。

当然,这些问题并不会影响这个县高歌猛进的发展。去年,一家五星级酒店刚刚完成盛大的奠基仪式。不远处的一座电影城也已经开张营业,它有个响亮的名字——奥斯卡。

冯军旗错过了这些盛况。2010年5月,由于导师临时组织同门论文交流研讨,他甚至还没来得及和中县的干部们辞行,便匆匆赶回北大。而按照这里的传统,送别挂职官员时,干部们通常要分列两排,让挂职者在热烈的掌声中离开。

回京后,冯军旗带着在中县完成的博士论文参加了毕业答辩。

“作为中县干部曾经的一员,我确实应该唱一曲中县的赞歌,但歌功颂德不是学术研究,于现实无补,于改革无益。希望中县的干部们能理解我的研究。”冯军旗这样表示。

在打印版的论文扉页上,只写着一句话:“献给中县干部。”

此时的冯军旗,已不再是中县的干部,也没有了专车与秘书。敞亮的三居室变成了10平方米的集体宿舍,印着烫金大字的菜单变成了学生饭卡,“冯县长”也变回了“冯同学”。

“确实失落过好一阵。”他不好意思地笑了,“不然为什么那么多人想当官?”

实际上,博士毕业后,他放弃了进入某省文化厅的机会,“如果是组织部,也许我就去了。”

如今,冯军旗在中国社科院的当代中国研究所,做一名助理研究员。

他骑一辆二手的永久牌自行车上班,每当有黑色桑塔纳3000轿车从身边飞驰而过时,他就会想起在中县的那些日子。

本报记者 林衍

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制