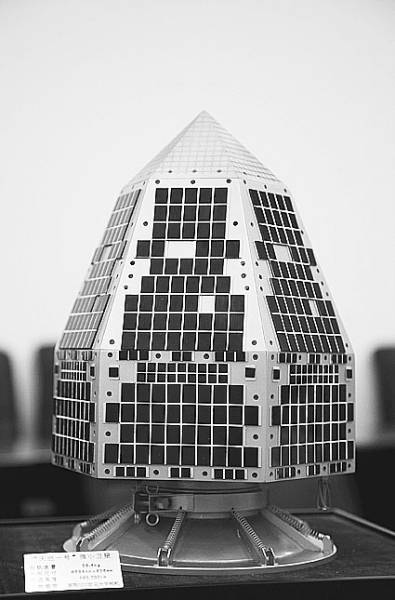

如果按照大小论资排辈,“天巡一号”只能算卫星中的婴幼儿。这颗只有61公斤重的小家伙,身高还不到1米,腰围刚过2米,看上去就像一个积木玩具。

它的设计者更是航天界的小字辈。20多名来自南京航空航天大学的在校学生和青年教师组成了“天巡一号”项目组。除了总设计师,这群年轻人的平均年龄只有32岁,大部分是“80后”,年龄最小的只有26岁。

可别小看这个“80后”玩出来的迷你卫星。自从2011年11月9日一飞冲天后,小家伙已经在500千米之外的大气层绕着地球转了300多圈。在预定轨道上,这个长相颇似飞机头的小东西灵活地调整着娇小身躯,不断发来太空旅行照。在那些没有云彩“捣乱”的照片中,无论是山脊峻峭的青藏高原,还是海岸绵延的澳大利亚,甚至美国小镇的街道都清晰可见。

14间办公室和一个总设计师凑成的家底

不过,说起“天巡一号”项目组的成立,副总设计师张翔用“白手起家”来形容。2005年7月,南京航空航天大学正式启动了这一项目,委任了一位总设计师,又在行政楼7层腾出14间办公室,算是凑齐了家底。

按照时任校长、中国科学院院士胡海岩的说法,这所1993年由南京航空学院更名为南京航空航天大学的高校,一直没有做到“名副其实”。航空是指人类在地球大气层中的活动,所使用的飞机、直升机、飞艇和气球等飞行器统称为航空器。航天是人类冲出地球大气层,到宇宙太空中的活动,它所使用的是航天器及其运载火箭。

对于胡海岩来说,航天研究正是自己所掌舵大学的“短腿”,他希望借助研发微小卫星的机会,把这条“短腿”补起来。

因此,在“天巡一号”的团队中,许多人没有任何航天研究的经验。张翔是航空制造方向的工程师,常务副总设计师康国华的本行是飞机导航,这是他们第一次接触卫星。

负责卫星姿态控制的刘海颖最初是材料学的硕士研究生。3年前,他在学校网站上看到了一则“招兵买马”的信息,只觉得“卫星是很玄的东西”。为了尽快熟悉这块未知领域,这个25岁的小伙子把图书馆里所有相关专业的期刊和资料看了一遍,而购买的书籍、打印的材料更是不计其数。

每天早上8点,南京航空航天大学高新研究院3楼的会议室就热闹起来了。一张长桌和20多个年轻人将10多平方米的房间塞得满满当当。每个人都要汇报自己任务的进展和遇到的困难,然后一起讨论解决方案,再布置新一天的任务。小小的会议室没有博士、硕士或者教授、研究员之分,“谁想到什么,张嘴就说出来”。有时候,一个问题要反复讨论十几次,还会引发不小的争执,以至于“面红耳赤地冲出会议室”。

对康国华来说,吵架可谓家常便饭,“有一次为了一个姿态控制方案的问题,我们吵得整层楼都能听见。最后一位领导冲过来,让我们小声点儿”。

这些年轻人逐渐发现,自己所参与的研究并不简单。一般来说,10公斤以下的卫星是纳卫星,也叫皮星,10到100公斤的卫星是微小卫星,100公斤到1吨的是小卫星。此前,清华大学、哈尔滨工业大学、浙江大学相继成为有能力研制卫星的高校。

据中国运载火箭技术研究院的一位工程师介绍,相比功能全面的大卫星,小卫星开发周期短,容易制造,便于采用先进成熟的技术,并利用大型火箭发射卫星的剩余能力进行搭载发射。目前,中国小卫星的研制能力还未能达到国际一流水平。

小卫星还能编组工作,在单轨道或多轨道平面上构建起应急卫星体系,完成大卫星难以完成的重任。比如,目前美国正在实施的导弹防御“天基红外系统”,就计划部署24颗近地轨道小卫星,组成覆盖全球的卫星网。这些小卫星不仅能发现和跟踪在中段飞行的弹道导弹和弹头,而且能有效实现对大型巡航导弹的预警,使早期拦截成为可能。

我们都是“追星族”,卫星经过,我们出工

“三两、两一、一零、发射!”11月9日,透过控制室的玻璃窗看去,“长征四号”乙型火箭正从太原卫星发射中心的山坳里升起,远远传来轰鸣声,“越来越响,整个耳朵都在嗡嗡”。

811秒后,“天巡一号”与火箭分离成功,电子大屏幕上,卫星的移动轨迹划出一条粗线。“测控正常!”“成像正常!”“电源正常!”工作人员挨个汇报。测控大厅内,紧张的气氛被年轻人的欢呼声打破,他们禁不住互相拥抱,击掌庆祝。

这一场面让张翔感慨万千。当回忆起和“天巡一号”初次见面时,这位副总设计师脸上浮出了微笑:“它还只是一张平面效果图。”直至小家伙的初样结构出来,他每天都会忍不住张开双臂,给这个“试验替身”来一个大大的拥抱,半天也舍不得撒手。

“我就是觉得它可爱。”张翔说。不同于一般体型方正、还带着太阳翼的卫星,“天巡一号”头顶六棱锥形天线,拥有六棱台和六棱柱组成的躯干,还有一个专门用来与运载火箭分离的底部。

而从初样变成了真正的卫星,张翔和他的伙伴们,也经历了从“611”、“711”到“811”秒的过程。

“611”和“711”,指的是工作制度——每周工作6天或7天,每天11个小时。“我们都是‘追星族’,卫星经过,我们出工。”刘海颖说。大家常常半夜还在接收来自卫星的数据。

为了不耽误白天的工作时间,他们连出差都选择夕发朝至的列车。“南京和北京之间的那几趟车,我每个车厢都坐过。” 地控站负责人李伟湋说,“甚至每个铺位都睡过。”据说,乘务员都认识这个姑娘,她睡觉的时候会用根绳子把手绑在贵重仪器上。

有时,出差时间会持续数月。考虑到经费有限,几个年轻人就租房子住。最多的时候,一套月租2300元的三室一厅,住了7个小伙子,被女同事笑称“狼窝”。他们甚至还在地下室里住过,“不看表的话,根本分不清早晚”。

有一次,忙到半夜,昏昏沉沉的李伟湋一不留神掉进了下水井。那次,她摔断了5根肋骨,脾脏破裂被摘除。“天巡上有我一个器官哦!”说起那时,这个看起来柔柔弱弱的小女子眉飞色舞,“伤筋动骨歇半年,我躺了4个月就赶回来啦!”

而研制卫星相机的张镜洋出差5个月之后回到家,一岁大的儿子见了他就躲,明明会叫“爸爸”,却怎么也不肯开口。有一次,他辗转借了好几个同事的手机才收到儿子的照片彩信,这位山东大汉盯着屏幕,傻笑了一晚上。

几年高负荷运转下来,这些年轻人的身体开始“抗议”了。张翔腰痛,负责卫星姿态确定与控制的程月华失眠,负责团队管理工作的闾浩经常犯食道反流的毛病……然而,并不像在研发卫星时遇到问题要逐一排除做到“归零”那样,没有人过多在意。

有一点却让李伟湋颇为不爽。这个戴着黑框眼镜,穿着小皮靴的女孩儿一边扯着自己的大衣领子,一边嘟着嘴抱怨:“从前我可是时尚达人,这两年没时间逛街,变成了一土妞!”

大家快看,那就是会做星星的妈妈

相比之下,总设计师、高新研究院院长陈卫东教授自称为这群年轻人的“保姆”,为他们做好一切保障工作。他经常组织队员的家属们开会,还让自己的夫人参加组里的活动。他甚至为队员们购买了红黑相间的队服。红色代表年轻人的激情,黑色意味着“有了成绩也得低调”,但更主要的目的是和别的单位一起工作时,“谁偷懒,谁干得好,一看便知道是不是我们的人”。

其实,“天巡一号”是作为副星,搭乘以发射主星为首要任务的火箭的便车。然而,正如陈卫东所说,大学之所以为大学,其重大使命便是实验探索和人才培养。“天巡一号”虽是副星,却担负着完成空间科学实验的任务,这是某项卫星在轨特性在国内的第一次测试。同时,它还要验证短焦距面阵CCD相机成像技术等。

他最开心的是通过6年努力,为学校培养了一支能够独立承担卫星设计、研制任务的团队。他请来包括“东方红一号”元老在内的几百位专家,以授课、讨论和随时回答各种疑问的方式帮助这个年轻的团队。一次评审会上,一位老专家质疑“天巡一号”星箭分离的部件设计不符合传统,马上有人站了起来,一条条阐述设计构想。

“一年的所得,比一般人十年还多。”张翔感慨道。康国华也说:“我们这群人大多刚毕业就加进来,属于边工作边学习,边成家边立业。”

张镜洋坦言自己原本是个木讷的人,但在研制CCD相机的过程中,他不得不和许多人协调关系,处理问题。如今,这位博士研究生说3句话就要开一个玩笑,简直是“性情大变”。

程月华到幼儿园接儿子,儿子的同学老远就指着她喊起来,“大家快看,那就是会做星星的妈妈。”

人际关系处理和团队协作能力倒是其次,“天巡一号”里里外外都有原创的高新技术。在太空中遭遇极热和极寒交替的情况时,“天巡一号”的热控系统可以完全不依靠空调就能维持0~20摄氏度的工作标准。另外,这颗微小卫星还首次在高校中建立了卫星调度系统。

如今,小家伙每隔94分钟就绕地球旅行一圈。一天中午,在南京航空航天大学“第一次党代会的旧址”,也就是现在的地面测控中心,一群年轻人正在时时监控“天巡一号”的踪影。在这个由阶梯教室改造而成的大房间中,原本是黑板的地方,悬挂着半面墙大小的投影屏幕,上面不停地显示着卫星的星下点位置和相机拍摄到的地面图像。屏幕下方是十几台电脑,被包裹在实验室白大褂中的工作人员们,时而大声要求“切换天线画面”,时而埋首电脑前飞快地敲着键盘。

每天,小家伙有3~4次经过南京上空,这时,20多个年轻“爹妈”往往会酸溜溜地讨论:“天巡这孩子,看样子过得很滋润,一定不想家。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制