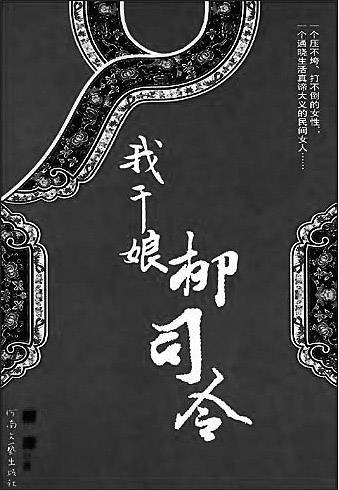

中原大地有着深远的历史文化和现代文化,丰富的文化土壤孕育和造就了奇异的人文景观和丰富的各式人物。柳岸的长篇小说《我干娘柳司令》就是一部展现中原大地风情风物和民间传奇的小说。它是一部直面苦难、书写苦难,也让人物在苦难面前崛起的小说。因此,它又是一部浑厚奇崛的民间交响乐。我惊异于柳岸对豫东历史和民风民俗的熟悉,她对太昊陵、庙会、传说以及其他日常生活的描绘,翔实而具体,陌生又新奇。

从史前传说中的伏羲神农文化到现实生活中的庙会文化,从诗经《陈风》中描写的生活到当下蜂拥而起的“节”文化,从历史古迹到历史名人,从地域特色到地方特产,可以说,无论是历史的、人文的,还是风俗的、风貌的,在作品当中都有呈现。

当然,《我干娘柳司令》毕竟不只是一部展示豫东民风民俗的文化大全的消费指南。这些文化表意符号在装饰小说地域文化特征的同时,也构成了人物成长、情节发展和人际关系的文化背景。所谓的乡风乡情邻里故里,正是通过相互熟悉的风情风物被识别和表达的。小说给人印象更为深刻的是对近百年来民族苦难的书写,也正是这难以想象的苦难,成长起了“我干娘柳司令”这样的人物。

“我干娘柳司令”七岁时成了孤儿,到姨娘家做了童养媳。一个七岁童养媳的遭遇是不难想象的,除了劳作就是委屈。更严重的是,她为了阻止其他孩子偷馍吃遭到暗算:“正拉着磨的毛驴突然挨了鞭子,猛然一惊,腾蹄飞奔。紧扶着磨棍的我干娘,根本没有设防,磨棍猛然离手,她一头栽在磨道里。她的头磕在磨墩上,顿时血流如注,昏死过去。他们几个吓坏了,赶紧解开她脸上的蒙布,把她弄到院子里。然后,去喊他们的娘。他们众口一词,撒了个弥天大谎,只说她推磨时打瞌睡栽倒磕的。”

姨娘一家虽然惋惜,但“柳司令”就要这样“死去了”:“我干爹他爹挖完最后一锨土,把铁锨往旁边一插,就去抽我干娘身下的破席片。他把她身下的破席片扔在挖好的坑里,又把那折着的一角拉开抻平,折起一半,好盖在她身上。我干爹他爹从坑里站起来,拍了拍手上的泥,一条腿迈上了坑沿,准备上来。我干爹葫芦惊叫一声:爹,她动了……”

小说开篇不久就让人物命运大起大落,预示了“柳司令”一生命运的传奇性。事实也的确如此。小说对人物的生存状况特别是因食物奇缺引发的大饥饿的讲述,令人触目惊心!“柳司令”被暗算,就是因为她阻止孩子们偷馍馍吃,这几乎要了她的命;然后是两次发生的大灾荒大饥饿。柳倭瓜的童养媳,就是在第一次大饥饿中死掉的,而且是埋在“柳司令”死里逃生的同一个坑里;第二次大饥饿写了老太太被一个面馍噎死了。人能被馍馍噎死,足见其摆脱饥饿的急切和求生的渴望。在中国,“民以食为天”,食乃天下第一要义。小说不断地写到“食物”与生命的关系,足见柳岸对民生要义理解的正确。“柳司令”就是在这样的生存环境中成长的。一方面,她有足够的生存智慧和豁达的心怀,即便在大饥饿的困难时期,仍能比较从容地拉扯几个孩子。她是一个勤劳、乐观、坚韧、感怀和有尊严感的女性;一方面,文化条件的制约,也使得她的人生哲学一直处于迷蒙或隐约的状态中。比如,她对当“公家人”的渴望和后来的拒绝、对孩子的要求等。也正是这种迷离朦胧的状态,使柳司令成为一个饱满、坚实的中原乡村女性形象。

我慨叹的还有柳岸的小说语言。她的语言是没有雕饰的语言,是不曾被“作家化”的原生态的乡土语言,是一种脱口而出的率性的语言。这些语言的特点,只有与生活长久地建立关系、流淌在血脉中之后才能如此地自然和熟悉。这种语言风格,与小说的传奇性融为一体,它既不是“评书化”的,也不是风雅化的,它在雅俗之间,因此是雅俗共赏的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇