孙世英家宽敞的客厅几乎被记者挤满了。他们扛着摄像机、举着录音笔,记录下这位92岁老太太的一举一动。

记者们是被这样一则社区新闻吸引来的:从1985年至今,孙世英前后雇用了约20位保姆,她帮助其中的几位学习了从解剖生理、内分泌知识到英语、缝纫、财会等技能。从农村来到城市打工、出入孙家的这些小保姆,如今有人成了月薪近万元的“金牌月嫂”,有人当上初中英语教师,还有人成为企业会计,走上了自己过去未曾预料的道路。

在新闻里,人们称孙世英为“春蚕奶奶”,她还登上了一家电视台的“好人榜”。可满头银发的老人觉得,自己只是做了些再平常不过的事。“她们到我家时都是十几岁的小姑娘,如果不是家境不好,也不会这么早就离开父母和学校。如果她们渴望改变自己的命运,我愿意帮助她们。”

“这些小姑娘就像我的孙女一样”

“春蚕奶奶”如今与女儿、女婿一起住在北京北四环外一套三室两厅的房子里。由于女儿坚持做“丁克”,这个三口之家的平均年龄已经超过70岁。按曾经在这里打一年多工的保姆小荷的说法,这是个“典型的老龄家庭”。

上世纪80年代,孙世英从郑州铁路中心医院妇产科离休。那时她居住在郑州,常年被心脏病、高血压等疾病困扰,于是家里开始请保姆。

从那时到现在,时间已经过去20多年,孙世英家也先后换过将近20位保姆。但只要她们在这里工作上几个月,这位曾经中风、患过乳腺癌的老人总能记得住她们每一个人的名字,甚至还保留着其中一些女孩的照片。

“安芳、艾菊、凤如、邦燕、小荷……”她伸出生满皱纹的手指,一个个数着说,“我家里人不多,儿子一家移民美国,所以这些小姑娘就像我的孙女一样。”

当年18岁的河南姑娘安芳是这家的第一个保姆。在老太太看来,她虽然已经初中毕业,却对继续学习文化知识不太上心。不过,孙世英也发现,安芳喜欢做缝缝补补的活儿,于是干脆在60元工资的基础上,又每月补贴她15元去缝纫学校学习。

艾菊则是个爱学习的姑娘,并且特别喜欢学英语。曾经在教会学校读书的孙世英帮她买了录音机,教她口语,甚至常主动对艾菊说:“那我们就开始conversation(对话)吧!”后来,艾菊继续读了中专、大专,在河南一所中学当上了英文教师。

不过,最令老人唏嘘的还是凤如。凤如的母亲是续弦,她在家有几个同父异母的兄姐。7岁时,父亲去世,这一母一女就显得更多余了。她仅仅读到小学二年级就被迫辍学,不久便进城打工。

在老人家里的日子,或许是女孩生命里的一段悠闲时光。那时孙世英和老伴儿的生活都可以自理,凤如只需要做些简单的家务活儿,每个月能赚上80元。日子久了,孙世英发现凤如连日常汉字也认不全,就教她识字、写字,再教她写信的格式。

过去“半文盲”的女孩,开始兴高采烈地写信回农村,问母亲“现在过得好不好”。

但时间不长,她的嫂子生了小孩,哥哥叫她回去帮忙照顾。临走时,孙奶奶送了她一件呢子外套,而她抱着奶奶的肩膀痛哭。等待着她的生活并不难预料——回到家乡,给家人做保姆,拿不到一分钱的工资,仅仅能解决住宿与三餐。

“那孩子太苦了。”坐在家里的木椅上,伛偻着背的老人回忆道,并长长地叹了一口气。她曾收到过一封凤如写来的信,这个识字不多的女孩在信里写道:“我很痛苦。”

孙世英给凤如的哥哥打了一个长途电话:“她在我这里可是有工资的,回家你好歹也要给她点儿零用钱吧。”

但她并不知道自己的电话是否起到作用。老人后来搬到北京与女儿同住,变了邮寄地址,她再也不能收到凤如以往每年都会寄来的贺年卡了。

“我和她可有话聊,待在一起话就多”

如今,在孙世英家里,31岁的张崇是刚刚来了两个多月的保姆。事实上,这是她在结婚后第一次出门到外地打工,第一次走进北京。

在这个巨大的城市里,短发、微胖、不爱与外人交谈的张崇是极为不起眼的一个人。她是被“换过来的”。过去,她的丈夫在南方一座城市开公交车,收入还不错。但这两年,丈夫被检查出患有恶性肿瘤,他只能回到河南驻马店的农村老家照顾两个孩子,并让妻子外出打工。说到自己家里的状况时,她双手交叠着放在膝盖上,神色平静得像是谈论别人的故事。

但孙世英知道,张崇希望能多赚点钱,就像曾经在这家里待过几年的小保姆邦燕一样——她如今已是“金牌月嫂”了。

尽管老人已经记不清邦燕究竟在自己家里工作了多少年,但她仍记得1992年第一次看见这个女孩的样子。她长相清秀,身高却只有1.38米,进门的时候怯生生的。

在来到孙家之前的几个小时,这个矮小的女孩正在家政公司门口急得团团转。在老家,她常常被酗酒的父亲打骂。当时“年轻,脾气太倔”的邦燕,干脆跟着曾在北京当保姆的表妹一起离家出走。但那个年代的家政市场远不如今天开放,公司只接收有介绍信的人。“只带了一张身份证”的姑娘傻眼了。

她在公司门口遇见了孙世英的家人,当听说她的学历是初中毕业时,他们将她带回了家。在这里,最初连米饭都蒸不熟的邦燕是从做饭学起的。她还得严格执行孙世英的卫生标准。“透明的和发乌的可不一样。”老医生严肃地说,“如果是在医院,我可得带着白手套把房间里的犄角旮旯都摸一遍,手套不变色才行。”

回忆到这里,邦燕“咯咯”地笑起来,“其实她从来也没这么检查过。”

她有时候觉得奶奶“非常严,不是一般的严”,但更多时候她也承认,这些经历对自己今后很有帮助。

更何况,不管怎样,“我和她可有话聊,待在一起话就多”。晚上,她们能从9点聊到11点。有时候,邦燕发现孙世英的情绪不好,就会问一句:“要不然咱把房间给挪挪?”

所谓“挪挪”,就是像不少家庭主妇转换心情的方式那样,把房间里的家具来个“乾坤大挪移”。这时,好似祖孙俩人就会费劲地将家具全部换到新位置。“爷爷觉得我们做的事有些可笑,可我俩还觉得挺有滋味。”邦燕又笑了起来。

“她是用心对我好啊”

对邦燕发生最大影响的转折,发生在她来到北京两年后。那时,她已经对一般家务活儿驾轻就熟。在孙世英看来,邦燕每天都有大把的空闲时间,“那不如就来学点知识,反正也不耽误事”。

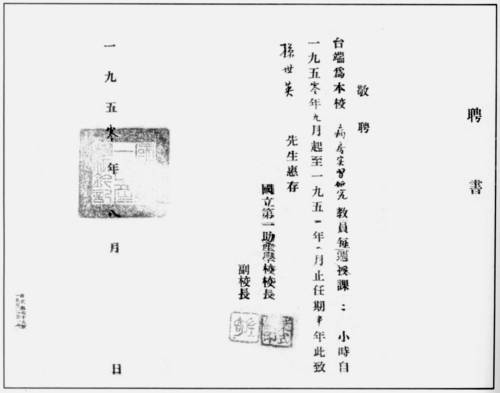

早在上世纪30年代,孙世英就考取了位于南京的国立中央高级助产学校。她在那里结识了周恩来和邓颖超,周恩来亲切地称她为“小老乡”。有时,她会和同学们一起被邀请到周家“打牙祭”。郭沫若的夫人于立群生产时,孙世英正在产房里见习,后来还因此与年岁相差不远的于立群成了好朋友。

“反右”中,孙世英陪同丈夫刘琦行一起被下放到郑州工作。直到离休前,她都在妇产科行医。所以,这位老医生想教教邦燕“解剖生理”。

如今回忆起那段故事时,老人记得这主要是由于邦燕曾经向她诉苦:“在农村,有病了都不知道怎么办。”可在邦燕看来,自己当时可没有一丁点想要学“解剖生理”的意思,甚至恰恰相反,“开始我太没兴趣了,我又不当医生,学这个干什么?”

可时间毕竟是空下来了,邦燕想着,“反正又没事,学点知识也好。”

每个星期总有两个下午,这一老一少就趴在客厅的餐桌上学习。学习内容包括:月经是怎么来的,婴儿是怎么出现的,内分泌系统的知识,甚至还有消毒步骤和营养学。尽管是“业余学校”,可孙世英毫不放松课堂上的要求,唯一的学生每堂课都得做笔记,下节课开始前要先通过测验,直到“好了,这个课过关了”,才算结束。

“刚开始硬着头皮”的学生渐渐从这门课里找到了乐趣。一个孕妇来家里做客时,孙世英拿出听诊器帮孕妇检查,还让一旁的邦燕也实践了一把。那是她第一次听到胎心,“觉得太好玩了”。

邦燕并不知道,这些当时看来好像不太用得上的知识,在她未来的生活中起到了关键作用。那时,邦燕仍对自己未来的道路一片迷茫。她只有二十几岁,文化程度不高,与父母疏于联系,背井离乡,心里觉得自己“什么都不是”。可在孙奶奶看来,她却是个“又自卑又自负”的女孩子。

老太太想给她介绍对象。邦燕的身高成了难题,先后3个男人都不同意。孙家一个亲戚家的司机,尽管个子也不高,却说:“我这么矮,可得找个高的。”第4个人最终成为邦燕的丈夫。那是个身高1.8米的男人,他的表哥与孙世英的女儿是同学,他也十几岁就来到城市打工,家庭条件不算太好。

1999年,他们结婚。酒席只有一桌,是孙世英和家人帮着置办的。邦燕在城里的亲戚只有一个表妹,孙奶奶家算是“娘家人”。老人还将自己摸彩票时中的一台25英寸彩电作为陪嫁。

“我这儿离不开人。你都结婚了,也不能把你绑在这儿。”孙世英这样想着,终于与陪伴了自己好几年的“孙女”分别了。邦燕生下一个女儿后,就在北京做起了月嫂。目前,她的月工资已经涨到了9000多元。

每当提到邦燕,老人骄傲的神情就像是说着自己的孩子:“她现在每个月的工资很高的!”不过,她又心疼地补充了一句,“听说晚上常常不能睡觉,实在太辛苦了。”

至于邦燕,她今年已经40岁了,却仍时常给老人打电话,向她请教产妇遇到的问题,也帮奶奶排解心情的郁闷。她说:“奶奶对我的改变,太大了。”

有人问起孙世英,究竟为什么要这样帮助家里的小保姆。老人则会提起一个20年前的故事。邦燕刚到她家的第一天,孙世英就因心脏病住进武警总医院。尽管病房里还有一张空床,但邦燕却整夜未睡,盘腿坐在床沿,目不转睛地盯着老人。她不知道什么是心脏病,也不知道这种病该怎么护理,但她“就是觉得害怕,就怕睡着了听不见你叫人”。

“她是用心对我好啊。”老人拍了拍自己的胸口说道。

“人跟人应该平等”

有关“春蚕奶奶”和保姆们的故事,实际上是在一本名叫《历程》的书里被找到的。这是孙世英老人90岁那年写的自传,讲述了她和丈夫一生的故事。

在这本书里,与保姆相关的内容仅占其中的半页。老人写道:“我认为青年的女孩,初中文化,工作不易……来做家庭服务……我能培养帮助她们也是应该的。”她猜想,或许是由于将书送给了自己所在的党支部,支部成员发现了这其中特别的一段并通知了记者,才使她受到媒体关注。

尽管帮助保姆的故事仅占其中极小的一部分,可孙世英却觉得,正是那本书中叙述的生活和经历,让自己成了保姆们如今面对的这样一个人。

她1921年出生于江苏徐州,祖母家经营银楼,是徐州城的第二大富商。父亲曾参加北伐战争,任职团长,后又在徐州任过盐务局纠察队长和税务局长,“都是肥官”。因此,孙世英从小读幼儿园、教会学校、高级助产学校,接受了良好的教育。

丈夫刘琦行与她青梅竹马。刘父是黄炎培的同学,曾任国民党苏浙皖监察使、南京教育局长。刘母1909年就加入同盟会,后以“革命元老”的身份当选为国民党的国大代表。

这样的两家人,或许很难想象,自己的儿女居然加入了中共地下党。他们在南京举行婚礼时,后来在台湾出任“总统府秘书长”的国民党元老张群前去道贺,李宗仁、宋美龄也专程派代表前往。正当这些国民党大人物走进一楼大厅的婚宴时,地下党却正在二楼孙世英的新娘梳妆室里召开秘密会议。后来,刘琦行与父亲背道而驰、加入共产党的消息,甚至还曾登上多家报纸。

为了躲避蒋介石政府的迫害,这对年轻的夫妻曾躲去香港。1949年4月,政权改变前夕,他们乘船北上,回到北京。

如今,人们带着对“春蚕奶奶”故事的好奇走进这个家庭,才得知了更多传奇的往事。老先生刘琦行在几年前去世了。娇滴滴的千金大小姐为宣传抗日一天走60里路以至于抱着脚痛哭的日子,已经过去了大半个世纪。如今出门已经需要坐轮椅的老太太,还是会时常将话题说回到那些过去的时光。

她说,自己一生为人受到两个人的影响。一位是她的祖母,那是个善良的前清女人,如果有乞丐来家里讨饭,这位女主人都会亲自将好饭好菜送到乞丐面前。而另一位,则是她的“老乡”周恩来,“他是个无儿无女却毫不自私的人”。

“人跟人应该平等。”孙世英说,这是她参加革命后一直坚持到今天的信念。

今年正值“反右”运动55周年,她曾接到中组部原副部长李锐的电话,希望她写写刘琦行在“反右”中被下放时的情况。当谈起这个话题时,一直很平静的老太太承认,只有在1957年的时候,她“有些后悔”。

“我们是为了不做亡国奴才抗日,为了民主和自由,才反对国民党,加入共产党。”这位老党员缓缓地说。

在谈起为什么要尽心力培养家中的保姆时,孙世英总是毫不犹豫地回答:“那些小姑娘十七八岁就出来打工了,要是我的孩子17岁时,我可宝贝她。”

直到几次聊天后,她才告诉记者,自己的孩子在那个年岁时,正值“文革”。当时她被隔离起来,关在一个学习班里,由6个年轻人看守。每天晚上200瓦的灯泡亮着悬在头顶,令她无法入睡。老地下党员刘琦行每次送饭时,都将一小张透明纸包成团放进饭盒一角,纸上有时写着“一定要坚持说实话,不要怕威骂”,有时写着“说实话吃好饭”。

“那些看管我的青年们,她们哪有这种做地下工作的经验。”老人在自传里这样写道。只是,由于这场家庭变故,她的孩子大病一场。

“我有时很难过,想回家,但又不甘愿回去”

并不是每一个保姆都愿意学些什么。孙世英把来家里工作的保姆归纳为3种:有些年轻人学习能力强,“我愿意培训她,也不耽误什么事”;有些中年人,可以学学营养知识和膳食搭配;还有些人对学习没兴趣,也就“从不勉强”。

她常说,自己是个“脾气不太好,要求比较高”的人。在她家里,门把手必须每天都消毒,回答问题不能用模棱两可的“可能,差不多”,只能说“是”或“不是”。因为当了几十年的医生,她的鼻子特别敏感。一次,保姆从身旁经过,她闻到一点异味,就立刻送对方去医院治疗妇科病。学习也并没能让所有人都过上满意的生活。2005年,只有20岁的小荷从甘肃老家的电脑学校中专毕业后来到北京。她找不到与自己专业有关的工作,只好想着“先到个人家过渡一下”。就这样,她在孙世英家做了两年多的保姆。

直到今天,她都不愿意提起自己的这段经历,在谈话中很少提到“保姆”两个字,有时干脆就用“这一行”来代替。小荷承认,自己“从上学的时候就对这一行有抵触”。仅有小学学历的堂妹也在做保姆,这或许是她抵触的原因之一。

一天,她走在街上,被塞了一张补习班的传单。看看里面的科目,她觉得“会计班”看着挺不错。回到家,孙奶奶也鼓励她的选择,还亲自送她去报名。她一边在奶奶家打工,一边在学校上课,坚持了一年多,又考了专业证书。接着,她就彻底离开“这一行”,在北京的一家公司里当上了会计。

在小荷看来,“奶奶是个典型的好人”。直到现在她仍每周都去看奶奶,帮她家里交电话费、开通网络,也向她倾诉自己心中的苦闷。她有时还会带着男朋友一起回去,却不说自己在这家里做过保姆,而是称呼老人的女儿为“干妈”。

她还是没有过上自己想要的生活。她后来发现,自己其实不喜欢会计这份工作,每月工资3000多元,在北京这样的大城市里生活艰难。小荷拒绝与记者见面,在电话里,她的声音听上去仍旧充满迷茫:“这样就是安稳吗?我也不知道。我有时很难过,想回家,但又不甘愿回去。”

月嫂邦燕则算是在城里站稳了脚跟。她的收入可观,丈夫也在一家小区物业公司找到了比较稳定的保安工作。这个爱笑的女人如今对身份证上的名字“帮艳”并不怎么喜欢,在介绍自己时,她会郑重其事地说:“我的名字是安邦定国的邦,燕子的燕。”

看上去生活正在朝着更好的方向发展,由于工作他们没法照顾孩子,女儿在小学三年级时就被送回了邦燕的老家,四川青川。

正如孙世英老人所了解的那样,在这座城市里,保姆与雇主之间的矛盾时刻存在。邦燕也未能例外。

去年,她曾被雇到一个三胞胎家庭。那3个婴儿“小极了”,刚出生时分别只有3斤、3斤和3斤半。“只有这么大一点。”邦燕伸出双手比了比。她照顾着三胞胎一点点长大,因为3个小男孩儿很少有同时睡着的时候,她只要稍稍打个盹就会被哭声惊醒。

那段时间,邦燕实在累坏了。满月那天3个孩子同时睡了两个小时。就是那短暂的两个小时,让邦燕感到“实在是太幸福了”。年轻的父母对她非常满意,甚至希望能雇她一整年。但三胞胎的奶奶却极厌恶这位月嫂。邦燕一直想不清楚这是为什么,但凭猜测,原因大概是自己的喂养方法与老人常有不同。她先是被老太太撵走,然后又被那对年轻的夫妇接回家里。

一次,雇主给她放假回老家,她也不敢和女儿多待几天,匆匆赶回北京。可没想到,刚一回来她就彻底被那位奶奶撵了出来。年轻的父亲给邦燕发的短信里写着,他会让孩子长大后记住月嫂的恩情,但他“实在无力阻止家长疯狂的举动”。

这家人或许并不知道,就在那次邦燕与自己的女儿分别后,刚上五年级的小女孩哭了很久。她在发给妈妈的短信里写道:

“妈妈我不会让您操心了。我会好好学习的,等将来考上北京大学就可以和你在一起了。妈妈我不会常烦你的,但也要常联系哦!妈妈你有什么办法让我想你但不哭吗?妈妈如果我想你忍不住给你打电话烦你,请不要闲(嫌)我烦好吗?好了妈妈,再见。”

在邦燕的钱夹里,除了一家三口在老家的合影,还一直放着三胞胎的照片。她总觉得,就连对自己的孩子,她也没有“这么呵护、这么付出”。今年过年时,她趁老人不在家的时候,专门去看了一次已经长高长壮的三胞胎。

可这件事还是传到了三胞胎奶奶的耳朵里。她给邦燕打来电话,在夹杂着脏话的语句里只表达了一个意思:“我们家孩子不用你看。”

邦燕默默挂断了电话。

“我多了很多孙女,这是福气啊”

其实就在孙世英老人的家里,也并非没有雇主与保姆间的矛盾。

这里有过一个“流兮兮”的保姆,“脾气坏得很”,喝骂了老人从美国回来的孙子。“我老了,也不想听她大声说话。”孙世英说。另一个保姆,丈夫赌钱,又有了婚外情,她便每天像“发疯了一样”。有时,老人托保姆去买一盒华素片,那人便会偷偷地从盒里拿一板药藏起来。这样的小问题积多了,老人最后只好把她们辞退。但无论如何,如果对方要回老家,她总是会为她们买好回程的火车票。

有时,老太太会想起小萍。为了900元彩礼钱,这个女孩9岁就被父亲订了人家。“那么小的孩子订个什么婚!”孙世英听说此事后气愤极了。她告诉小萍,赚到钱千万不能乱花,一定要赶快把彩礼钱攒出来还上。

小萍也是一个小学都没怎么上就外出打工的女孩。在孙奶奶身边,她学会了使用计算器,也学习识字。后来她每天都能写上六七百字的日记,记录自己“每天做点什么想点什么”。

可有一天,小萍出去逛街买衣服,突然慌里慌张地跑回家。“奶奶,我拿了人家一件衣服。”她嗫嚅着告诉老人。孙世英简直不敢相信小萍会做出这样的事来,她让女孩马上把衣服还回去,可女孩哭着拒绝:“我不能还,还了他们会叫警察抓我的。”

没过多久,小萍离开了这个家。临行时,她将自己写的一本日记送给了奶奶。

所有这些不尽如人意的事,并没有让“春蚕奶奶”怀疑自己最初的想法,她仍旧认为,“女孩们本来有改变命运的机会,我把她们拴在身边,就是害人家嘛”。就像如今在她身边工作的张崇,丈夫生了重病,老太太理解她希望能像邦燕一样做月嫂,多赚些钱。

前不久的一天,张崇用轮椅推着她到市场,她买回一个“长手长脚的青蛙人玩偶”。回到家,孙世英将玩偶用作“教学器械”。“你看,洗澡时要轻轻按住婴儿的耳朵。”她开始一丝不苟地给保姆演示,如何“将掌虎口环于后脑勺,拇指和中指按住小孩的耳朵”。

也许过不了多久,张崇也会借助她培训的力量,走向更远的地方。“有时候,雇保姆雇得伤心极了,我家都成了培训所了。”这个看上去有些衰弱的老人叹了口气,但随即又高兴起来,“她们从我这里出去,大多都把这儿当成家,时常会跑回来看我。我多了很多‘孙女’,这是福气啊。”

(文中小荷为化名)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制