除了吃人,威特摩尔似乎没有其他选择。

在一次探险活动中,他和4名同伴遭遇了塌方,被困于山洞中。通过与救援人员联系,这些人得知数日后才能获救,而随身携带的食物已经吃完。这时,威特摩尔提出以掷骰子的方式,吃掉一人以保全大家。

这并不是好莱坞电影的剧情,而是法理学家富勒的虚构。1949年,富勒在《哈佛法学评论》上讲述了这个故事,成为“史上最伟大的虚拟案例”。

按照富勒的设定,这个故事发生在4299年的纽卡斯国。威特摩尔最终没有吃人,因为他成了那个被吃掉的人。虽然在掷出骰子的最后一刻,他临时变卦了,但同伴们依然实行了食人计划。在他认可掷骰子公平性的前提下,一位同伴替他掷出了骰子。最终,这位提议者成为了牺牲品。在被困的第23天,威特摩尔被杀死。9天之后,幸存者得以获救。

获救后,几名幸存者被以谋杀罪送上了法庭。首席法官特鲁派尼主张判处死刑,理由是“任何人故意剥夺了他人的生命都必须被判处死刑”。

另一位法官福斯特却主张无罪释放。毕竟在当时的情况下,如果不牺牲一个人,很可能所有人死去。福斯特认为立法的主要目的是防止人们犯罪。而在威特摩尔所面临极端情况下,这种目的根本不适用。

还有一位法官极为纠结地退出了审理。他既无法遵从法律判处被告死刑,又无法遵从内心情感判处被告无罪。除了这位退出的法官之外,其他人互不相让,终于造成了案件无法判决的局面。

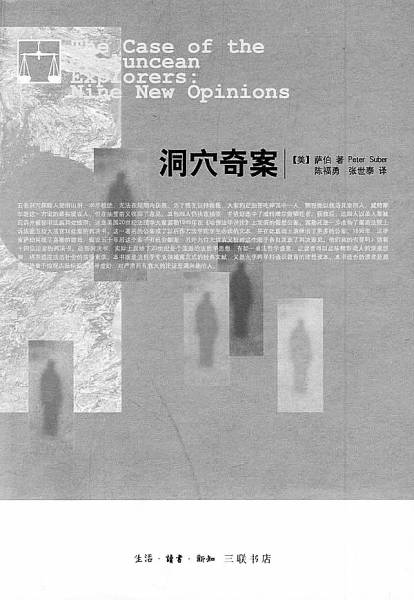

人吃人的案子到底怎么判?人在极端情况下犯下的罪行,是否可以得到法律的谅解?富勒所虚构的故事以及相应的5种判决,成为法理学经典故事。以至于半个世纪后,在《洞穴奇案》一书中,美国叶尔汉姆学院哲学系教授彼得·萨伯继续演绎这个故事。他假设50年后有一名当时逃脱的探险队员被捕。围绕如何判处这个人,萨伯又设想了9位法官的判词。

无论如何,这似乎都是个“剪不断、理还乱”的案子。一种观点认为,法庭的判决应该考虑到立法目的。如果设立谋杀罪的目的是为了震慑的话,就不应该判处这几个人有罪。这就好比,同样是杀人,正当防卫中的杀人是不能以谋杀罪论处,因为在那样的状态下,杀人行为虽然是“故意的”,但既没有恶意也是无法因“震慑”而被避免。

但是,也有人认为宽恕这种错误的唯一理由就在于法官的同情心。在立法机关,法律与道德不可分离,但是在司法机构,法律与道德应该严格分开。否则法官就有可能依靠自己的感情或者道德断案,从而损害与其持有不同道德观的人。

更何况,几名探险者身陷洞穴之中,与外界隔绝。洞口的大石即使在大规模救援的情况下也难以挪开。有法官认为在这种极端情况下,这些人已经脱离了人类社会的文明状态,而回归“自然状态”,应该以“自然法”来判处。“自然法”是一个萌发于古希腊的概念。至17世纪,英国哲学家洛克将其等同于“理性”。洛克认为,根据自然法,每个人都有义务保全自己。食人的计划由几名探险者出于理性而同意的,其目的正是为了保全自己,因此在自然法中他们就是无罪的。

相比之下,塔利法官的判处极为功利。他认为威特摩尔一个人的牺牲换来了4个人的生命,一命抵4命,“这是一个划算的交易”。但人的生命是可以估值的么?即使可以,那么又根据什么估算出威特摩尔的生命价值小于其余4人生命价值的总和呢?这样的辩护理由显然不能得到所有人的认同。

争论激烈地进行着。最终,这起“人吃人”的案件,成了没有判决的“葫芦案”。

现实世界中其实真的出现过这种极端案件,而法官也面临更加真实而迫切的棘手处境。

19世纪末,澳大利亚人杜德利驾驶游船“木樨草”号,从英国埃塞克斯前往悉尼,不幸在途中沉没。船长杜德利和3名船员跳到一艘救生艇上勉强逃生。在吃掉仅存两瓶芜菁罐头,并捕获了一头海龟后,他们再也没有找到食物。最终,年龄最小的船员帕克被杀害,成为其他人的救命粮。

获救后,杜德利等人也被送上了法庭。法官宣告被告杜德利等人罪名成立,判处绞刑。在宣判后,维多利亚女王赦免了被告的刑罚,这就是英国历史上著名的女王诉杜德利与斯蒂芬案。据说,女王的赦免是为了顺应当时舆论对此案的呼声。

“当我们吃完‘早餐’,终于看见了远方来临的船只。”杜德利的最后一篇航海日志里这样写道。

《洞穴奇案》

[美]彼得·萨伯著 陈福勇 张世泰译

三联书店

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇