2013年9月8日晚上,101岁的杜道生终于摆脱了插在鼻腔里的氧气管、指头上的监护设备、手背上的输液针管,拒绝了重症监护室的血液净化机。这是他最后一次接触现代化设备。

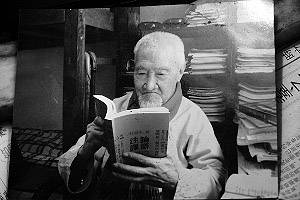

当夜,这位被称为“活字典”的古文字学家走了,终于“回”到了他更熟悉的古代。

住在钢筋混凝土筑的五层楼房中,杜道生的屋里,还是嗅不出一点现代的气息。他家里没有冰箱,从来不主动看电视。一次学生到访,惊奇地发现他在凉水里放着一盅米饭,以此保存食物。虽然在2008年装了电话,他也从来没有接过,“因为觉得跟自己没关系”。

直到去世,杜道生睡的还是60年前的一张高低床,木头的床体连一层油漆都未刷。床下放的搪瓷脸盆,是他母亲留下的。放在床头的书,还有许多是民国年间出版的。就连他读书的方式也和今人不同——每天上午用毛笔抄书,笔下写的,永远是繁体字。

7岁进私塾,1937年就从北京大学毕业,这个做了70多年古文字和语言学研究的人,一辈子被印成铅字的文字寥寥无几。一本《论语新注新译》和一篇发表于报纸的文章是其中最常被人提及的。那本书还是由他的学生对照着毛笔手稿校对后出版的。

实际上,他去世的消息带来了两种不同的反应:在家乡四川,他满脸皱纹的照片登上了不少报纸的头版,名字前面还被加上了“国学大师”、“汉字守护者”等定语。而在省外的大部分地方,这个消息少有人知晓。

“老师著书不多,是师法孔子的‘述而不作’。”他的学生说。

“不能背下来的书不是自己的。”杜道生告诫学生。他教给学生的“学问三部曲”中,第一步就是“读诵抄”,然后,经过“笺注释”,才该真正“做学问”。

他能随意背诵出《四书》、《文心雕龙》、《说文解字》和清代学者段玉裁写的长达四十万字的注解。

作为曾经的学生,四川师范大学文学院周及徐记得在向杜道生请教问题时,他总是先说出某个字在第几卷、属于何部的第几个,然后要周及徐从架上抽取《说文解字》翻看。“我和书中的内容相对,毫发不爽。”

给学生讲课时,杜道生会随身带着《说文解字》,但“几乎不会去看”。而课堂上发给学生的讲义,都是杜道生用毛笔写好然后复印的。

这像极了故事里民国教授才会有的上课习惯。实际上,杜道生的老师中,不乏民国时期的大学者。在北京大学,历史学家钱穆的课他听了三四遍,甚至为了抢位子谎称自己是不及格来重修的。也正是北大另一位著名教授沈兼士,指导他研究古文字。

到现在,文字的字形、音韵、训诂,他基本上都有研究。周及徐评价说,“能这样打通几个方面的学者并不多见”。

自从青年时期开始接触古文字以后,杜道生关心的内容就再没有变过。连无书可读的文化大革命时期,他也随身带着一本《新华字典》反复读,并为这部权威字典挑出了170多处错误。

在改变杜道生的研究兴趣上,时间败下阵来。生活也如此。

从1956年被调入刚刚成立的四川师范学院(今四川师范大学)起,杜道生就住在文学院两层的办公楼里。到了后来,文学院搬了新址,学校也给老人分了一套新的住房,但杜道生不愿搬走,因为“不习惯”。而在这个两间办公室拼凑成的小屋里,他闭着眼都能摸到路。

为此,他不得不忍受的是,每天要到一楼上厕所和接水,学校特别批准使用的电炉是唯一能加热饭菜的工具。直到2008年,趁他生病住院,学生才偷偷把他的家搬到如今的小区。

有人说这是一个生活清苦的学者,可作为长孙女的张炜并不这么看。“我们家在70年代的时候比其他家庭还要过得稍好一点。只是到后来爷爷的生活方式一直停留在那个年代,没有变化过。”

他的日常生活,看起来也简单而随意。他拒绝点心外面精美的包装、一次性餐具、复杂的防腐剂、味精、洗衣粉……在他看来,衣服只用水投一下就行了;用过的饭碗,也是用开水涮一涮,然后等水凉了一口喝下去。这些怪诞的行为,按他的学生理解,是老师在模仿古人,过着一种崇尚自然的生活。

遇到不适,他总是从自己熟读的医书上找各种“偏方”调理。在93岁以前,几次被评为“健康老人”的杜道生最骄傲的,就是“一生只住过一次院”。甚至,从60岁就开始牙齿松动的他,也不装假牙,吃饭的时候完全靠牙床的力量把食物碾碎。而每一颗掉落的牙齿,他都会用纸包好,记上掉落的日期,然后收藏起来。

在孙女和熟悉他的学生眼里,让读了一辈子古书的杜道生停留不前的,不是他做老师的上个世纪70年代,也不是他做学生的30年代,而是更古老的,那个被记录在《论语》、《庄子》等古籍中的时代。

对于这个出生在辛亥革命爆发后一年的老人来说,他不能接受鳞次栉比的现代化高楼。

“这下面可都是肥得流油的土壤呀!如果再不保护耕地,我们中国也要饿肚子了!”杜道生用拐杖重重地戳着坚硬的水泥地说。

只有当眼睛从生活转向书本,杜道生的脑子,才会好像突然开放了起来。曾经听过杜道生讲课的李镇西记得,老师“时不时会谈到萨达特被刺,朴正熙喋血。”即使大学毕业后拜访,师生之间经常聊到国际风云,甚至朝鲜政局。

“他坚守中国文化,但绝不排斥民主、自由、平等的价值。”李镇西评价。

对于杜道生来说,获取新闻的唯一途径就是《参考消息》,那是他最喜爱的一份报纸。每次在报纸上看到好的文章,他就用毛笔工工整整地抄下来。

排除了所有现代化设施以后,各种各样的古籍堆满了他的屋子,也占据了他的脑袋。在四川师范大学的校园里,看到横幅上的一个繁体字写错一笔,他会停下来找到负责人问清情况。就连跟学生出去游玩,看到两只狗打架,他都会作为教材,告诉学生,“独”字从反犬旁,是因为狗是独居动物,不合群。而“群”字从羊,就因为羊是喜群居的动物。

为了汉字,他甚至一度放弃自己少写作的信条。1982年,在香港《大公报》发表一篇《汉字——人类心灵的几何学》,提出必须要保存传统文化。

“汉字的改革是对大众讲的,汉字的保护才是我们这些读书人的责任。”杜道生告诉学生。

此后,杜道生被许多媒体称为“汉字守护者”,可在他看来,自己一辈子只做了“当学生和教书两件事”。而且,在当地颇有名望的杜道生从未到过家乡以外的地方讲学。

“自古都只有来学,没有往教。”杜道生坚定地认为,如果想学习,必须到老师那里“求学”,而不是由老师主动找学生。

登门讨学的不少,但要想真正拜他为师,不仅要有学生父母和他的长子参见的拜师宴,还要由学生奉上几条咸肉——这是从孔子之时就盛行的拜师礼,只是,不需要像古代一样买够十条咸肉那么多。

杜道生一生坎坷。他幼年丧母,中年丧妻,刚步入晚年时,16岁的小儿子不幸夭折。在他96岁时,75岁的儿子也离开了人世。杜道生晚年对学生说:“我一生都在修养我的仁心,当你把这颗掌管七情六欲的人心锻炼成喜怒哀乐不入于胸的时候,这颗心就是你的本心。”

在学生眼里,杜道生幽默达观,并不像古书那么无趣。北京语言大学教授张维佳记得,有一次杜道生在成都的公交车上被“街娃”(小偷)偷了钱,回来后就把厚纸裁成一沓钱的样子,然后每张都写上“哈哈,小偷,你上当了”装进口袋里。

对待自己喜爱的毛笔字,杜道生也没有想象中那么严肃。一两元钱买来的毛笔插在一个破杯子里,墨汁“连一得阁都很少用”,收据、发票、广告传单、烟盒、台历的背面都可能成为他的书写用纸。

从2008年开始,他的身体变得越来越差,被医生诊断为早期老年性痴呆后,他开始有些记不住家人的名字。但是当访客和他提起热爱的古书时,还是能从他滔滔不绝的背诵中看出往日的风采。

对于死亡,杜道生并不恐惧。“死人不可怕,活人才可怕呢。”他对学生说。

2013年,杜道生因为肺炎不得不再一次住进了医院,最终,酷爱中医的他被插满了管子,不能动弹。而张炜清楚地记得,在老人最后的日子里,意识不清的时候总是会喃喃地念叨着,“要回家,要回桂花楼。”

桂花楼在四川乐山,是杜道生1912年出生的地方。只是他忘记了,在上个世纪90年代的旧城改造中,那个曾经人丁兴旺,热闹非凡的地方早已被拆除了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制