北京时间2月7日凌晨4时,一个越洋电话从美国拨到了中国四川成都。四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心工作人员赵晚露接起了电话,来电者是她的一位学长,他们同是四川大学教授、中国工程院院士张兴栋的学生。

学长告诉赵晚露,张老师当选了美国国家工程院(简称NAE)的外籍院士,并叮嘱她“等天亮了再告诉张老师,不要打搅他休息”。

早晨5点55分,按捺不住兴奋心情的赵晚露,给张兴栋打去电话报喜。当选的消息让张兴栋也感到意外。此前,他对此事毫不知情,就连什么时候、被谁推荐过去的,他都不知道。

和国内院士增选不同的是,NAE院士并非自主申报,而是采取“背靠背”的推荐方式。推荐人将提名名单上报后,再由NAE组织评选。这个过程是保密的。

不过,这并没有影响到张兴栋的日常工作状态。2月7日一早,他和往常一样,来到四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心的办公室,开始一天的工作。

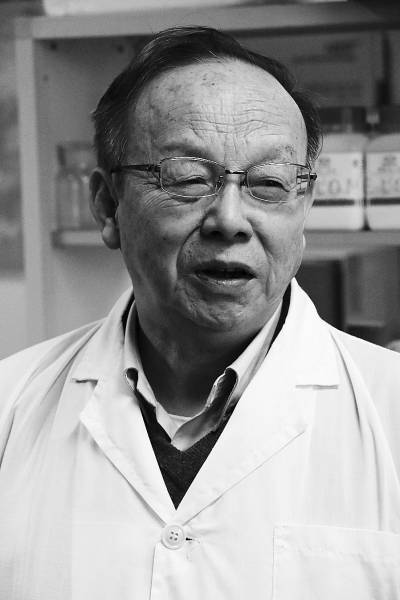

在接受本报记者采访时,他笑着说,这(当选NAE院士)不是我个人的成绩,而是对中国生物材料科学发展的肯定,是中国生物材料界的荣誉。

NAE成立于1964年12月,是美国工程科技界最高水平的学术机构,也是世界上颇有影响力的工程院。NAE院士则是工程界最高荣誉,授予那些在工程领域内从事研究、实践和教育并作出卓越贡献的科学家。著名桥梁专家茅以升在1982年当选为美国国家工程院外籍院士。

在最新一轮的院士增选后,NAE共有美籍院士2250人,外籍院士214人,其中包括中国籍院士9人,他们是宋健、徐匡迪、周济、王淀佐、谢克昌、姚熹、郑哲敏、曹湘洪、张兴栋。

NAE媒体事务主管兰迪·阿特金斯日前在接受中国媒体书面采访时表示,张兴栋入选主要是因为其“对肌肉骨骼的临床实验以及发展生物材料上的贡献”。

“获得NAE院士提名的人选来自工程学的各个领域,他们是出色的工程师并作出过以下一点或两点杰出的贡献。”阿特金斯说,“一是在工程学上的研究、实践、教育中为工程学学术上作出适当、重大的贡献;二是成为某新兴科技领域的先锋,提升了传统工程学或创新工程学教育”。

公开资料说,张兴栋是我国生物医学材料科学技术开拓者之一,开创了我国生物活性人工骨、牙研究,发现了生物医学材料骨诱导作用并建立了理论雏形。

“美国人选了我,看中了什么呢?”张兴栋揣摩后认为,老外看中的是他“解决了实际问题”。

数据显示,目前已经有10多万例的病人使用了张兴栋团队研发生产的骨诱导材料,全国90%以上的人造关节都在使用他发明的材料涂层技术。

张兴栋从1983年开始研究生物医学材料,研究的起点是华西口腔医院临床中遇到的一些实际问题。

不过,这个研究领域并非他的专长。中学时期,他喜欢哲学,大学又读了固体物理专业,工作后搞起了材料研究。45岁开始搞生物医学材料的时候,他懂材料,但不懂医学。

恰恰是这个起始于实际应用的研究领域,给了他无限的想象空间。1990年,他发现了骨诱导现象,并提出通过无生命的生物材料诱导有生命的组织形成或再生。

“研究从应用开始,在应用中发现问题,又深入到基础研究。”他这样概况自己的科研历程。

不过在当时,他的理论几乎是在挑战传统观念,引发了很大的争论。无生命的材料怎么可能变成有生命的组织呢?有人认为张兴栋在提“怪异的想法”。

在各种质疑声中,张兴栋冷静地推进自己的研究。他用大量的实验来证实自己的理论模型,“实验的事实不可否定,但机理是可以讨论的”。

张兴栋默默搞了18年的研究之后,他的理论才在国际上立足,得到国际同行的认可。后来他总结说:“科学研究嘛,没的困难,就没的搞头。”

当然,在争议最大的时候,也有人力挺他,比如“材料之父”师昌绪院士就认为张兴栋有“独到的见解”。科技部也有人支持他,认为这项研究“绝对有意思”。

有感于自己的经历,如今,他坚持:新的科学观点的提出,不要轻易否定。

事实上,当选NAE院士对张兴栋触动更多的,不是专业的学术问题,而是另一方面:应该如何评价科学家的科学成果?

若是换一个参照系,这位资深科学家看上去和很多普通人并无多大区别。

论留学经历,他没有,至多只有一段在国外的只有半年的访问学者经历。他仅仅是个“本土教授”,在四川出生,在四川上学,在四川搞科研。他的英语直到1987年才开始学。

“要看论文,我也没在Nature、Science这样的杂志上发表过论文。”他自我调侃说:“我也不是什么官员、劳模、人大代表、政协委员。”

比照自己的学术生涯,他认为,年轻人的学习,应该追求科学本身的目标,而不是论文数量等等表面上的数据。

这位教授还点拨年轻的科研人员:搞科研,要把国家的重大需求作为选题方向,还要不忘产学研甚至与资本市场的结合。

入选NAE院士后,张兴栋一度感念于川大校方给予他的研究团队宽松的环境。

他所创立的生物医学材料工程技术研究中心,在川大享受着“特区”的待遇,比如可以自己聘用人才,可以独立对外签合同等等,这些待遇足以让张兴栋的研究时刻站在产业需求的前沿。

“科学家的成长,需要一个宽松的环境。”他说。

但这位76岁的老科学家对自己的要求一点也不松。几年前,他曾经连续一个月每天只睡两小时。直到去年生了一场大病,他才警告自己:“张兴栋,你可能哪一天就完蛋了,可不能再这样下去了。”

即便如此,他现在仍然坚持上午9点去实验室、傍晚7点回家的上下班时间,并“尽量争取凌晨1点前睡觉”。

本报成都2月12日电

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇