在杭州,一家叫“携职”的小旅社就像座中转站,创立7年,超过3万人次曾栖居于此。他们大多是毕业后工作还没着落的年轻人。有人待两天就走,有人长住一年,也有人不断离开,又不断回来。

每年6月到7月的毕业季,是这间旅社客流量最大的时候。每天,都有成功或失败的故事在这里发生。

旅社所在的小楼,紧邻杭州支付宝大厦。虽然躲在现代化的写字楼群背后,它看上去灰头土脸,却塞满了年轻人五彩的梦。

何文杰决定逃离杭州。在这里,这个1990年出生的嘉兴姑娘读了4年大学,找了一年工作,又考了一年研究生。

但“一切都让我感到失败”之后,她决定回老家某个小县城,“给小厂当会计去”。

两年前,何文杰是全国699万高校毕业生之一。2015年,这个数字变成了749万,她的未来还是没有着落。

在过去一周里,她蜗居于杭州一间旅社的8人间,住宿费28元一天。那里还住着不少像何文杰一样,希望在杭州找到未来的年轻人。

这间“携职大学生求职旅社”像一座中转站,创立7年,超过3万人次曾栖居于此。有人待两天就走,有人长住一年,也有人不断离开,又不断回来。

旅社在杭州城西一座三层老楼的第二层,有130个床位。仅隔一条绿化带,是建筑面积接近10万平方米的支付宝大厦。从旅馆一侧房间的窗户看出去,那两座闪烁着晶莹白光的建筑是最主要的风景。

那里也是曾蜗居在旅社的大多数年轻人,最想去的地方。

她无法张口跟家里要钱,又没勇气重新打工、考研,躺在28元一天的床位上,她开始考虑“回老家”

不到早晨7点,闹铃声就开始从旅社的各个房间传出,有公鸡打鸣,也有电子乐。

紧跟着,走廊里掠过拖鞋接触地板噼噼啪啪的动静。男孩穿着T恤短裤,女生还没换下卡通睡裙,一起涌向公共盥洗间。

灰白暗淡的灯光笼罩着他们饱满的皮肤和脚下破旧的塑料防滑垫,牙膏的薄荷味、洗面奶的香味和洗手间的污浊气息混杂流动。

何文杰站在他们中间。她早早爬起来,套上已经穿了两天的衬衫,决定给自己最后一次机会——也许再过一小会儿,就会有企业人力部门打来电话,告诉她被录用的消息。

从7点半开始,年轻人陆续走出旅社。一个穿着西装套裙的小姑娘画了淡妆;一个小伙子抱着厚厚一摞简历,怕折坏,舍不得塞进背包。

徐玉娟逐一招呼他们。差不多一年前,这名四星级酒店西餐厅领班到携职旅社当主管。

“从前说得最多的是领导您好,贵宾您请,慢走再来。”徐玉娟记得自己“腰始终是弯着的”,但到了这间青年旅社之后,她的工作语言换成了“‘面’得如何”、“早点回来”和“记得带伞”,且再也不用踩着高跟鞋站上整整一天。

这天早晨,她套着一件“超人”图案T恤,和何文杰并排坐在旅社前厅公共区域的沙发上。

“要不要再考研试试?”她小心翼翼地问。何文杰不答,手指漫无目地地划着手机屏幕。

“等不起了。”这个只不过25岁的姑娘粗重地呼了一口气,脑袋低垂得看不见眼睛,刚刚她已经看到3个老家同学在朋友圈里“晒娃”了,但自己连男友都没有。

住在“携职”的一周里,她觉得,自己被困住,“不能往前走,也退不回去”。

在中国计量学院读大四时,一直在必胜客勤工俭学的何文杰获得了这家国际连锁餐饮企业的一个职位。这份工作从做比萨饼、炸薯条学起,与“高大上”一点儿关系也没有。

她不想整天和土豆、面粉打交道,梦想着一份真正的审计工作。

在辞职、复习了半年之后,何文杰通过国家统考,进入上海某大学研究生复试环节。

“我以为自己一定会成功。”工作攒下的积蓄快见底了,她得知,没有被录取。

在为考研而租住的阁楼里,何文杰拉上窗帘,没日没夜地上网、看连续剧,“不记得吃过什么,就那样过了一个月”。

接下来半年,她四处求职,“就是想留在杭州”,但因为没工作经验,一直失败。一家机构看中她考过审计方向研究生的经历,但她觉得“起薪只有两千块,根本活不下去”。这名必胜客曾经的员工成了名副其实的“毕剩客”

母亲数次病重,她无法张口跟家里要钱。重新打工、考研,她又没勇气。她住进携职旅社,躺在28元一天的床位上,开始考虑“回老家”。

整整一个上午,何文杰的电话并没有响过。午后,她背起背包走出旅馆房间,空着肚子和心爱的城市道别。

另外7张床铺的主人都不在。在这个临近毕业的求职高峰时期,寄居在旅馆里的年轻人,白天大多在外奔忙。

7年前,就在何文杰憧憬着到省会读书之时,温州人温少波也相中了杭州。在这位新闻主播出身的商人眼中,大量来“人间天堂”找工作的年轻人,意味有钱可赚。

“携职大学生求职旅社”在城隍山下的一条窄巷子里开张,总共有200多张床,最便宜的10元一天。

“说是就业形势越发紧张了,可这些年轻人的情况其实没怎么变。”这个接待了7年求职大军的老板说。住在“携职”的“毕剩客”多是二本、三本院校的毕业生和大专生,一些年轻人“高不成、低不就”。

何文杰径直穿过旅馆门廊,没再像往常一样抬头去读门楣上的横幅:“明天的你一定会感谢今天努力的自己。”

她走下楼梯,身上的牛仔衬衫洗得褪了色,身影被灰扑扑的台阶和墙壁一下子吞没。

“有点不甘心,但实在撑不下去了。”何文杰说。但直到这一刻,她还是和以前一样,觉得“杭州真好”。

毕业季将至的上午,隔一会儿就有一个年轻人背着双肩包,提着编织袋走进“携职”

5年前,“携职”从小巷子搬到了商业区,“左邻”是浙江省商务人力资源服务外包广场,“右舍”是支付宝大厦。夹在中间的小楼看上去并不起眼,却塞满了年轻人的梦。

“携职”的上午很安静。雨下下停停,但光线还是透过老式的大玻璃窗,照亮前厅的公共区域。

那里摆着柔软宽阔的沙发和巨大的液晶电视机。桌上有几盆毛茸茸的人造绿植,饮水机的纯净水可以免费饮用,Wi-Fi信号覆盖整个楼层。

正当何文杰的希望一点点沉没之时,1993年出生的史宋婷却沉浸在憧憬之中。

上午,她多赖了一会儿床才爬起来,然后步伐轻快地穿过走廊,“出门逛逛”。

在重庆师范大学学了4年“媒体后期制作”后,这个想离家近一点的浙江姑娘刚一到杭州就收获了两个工作机会。

为此,她特意做了一番比较。在收入相当的情况下,小公司能马上去上班,但大集团“华数传媒”更有吸引力。只不过在面试之后,她还需要等待最后的录用通知。

“应该差不多。”史宋婷住进“携职”等消息。与此同时,她在愿意录用她的公司实习。偶尔能请半天假,“放松放松”。

她住在旅社的“当当网”房间。隔壁是“小米”,对面是“百度”,都是年轻人最想去的企业。

“当当网已经out啦!”史宋婷出门后,和她同住一间的“张姐”一脸不屑地甩着长发,晃着手指头,计算“旅馆里的几类人”。

根据她“几天来的观察”,“携职”里大多数年轻人是来找工作的,小部分是单位派来接受培训的,还有零星的“背包客”和“搞学习”的。

1983年出生的“张姐”说,自己原本在杭州一家上市公司当高管,因为和老板闹翻,职位丢了,单位给租的公寓也没了,可她总想回去上班,“一直在等消息”,足足等了大半年。

“住携职不是为了省钱,是住酒店太孤单了,我喜欢热闹点。”她穿着一件洗得几乎半透明的旧睡裙,趿拉着塑料拖鞋,趁屋里没人凑近窗户,点燃一根香烟。

她的手指甲染得绯红,3双超过7厘米的高跟鞋散乱地排在床下,“饿了就泡面”,晚上偶尔出门。

史宋婷曾充满忧虑地问她“老家的孩子谁带”。“其实没孩子,编出来骗骗她们。”张姐满不在乎地耸耸肩。

同宿的几个女孩其实也并不在意她的故事,一个早出晚归地旅行,一个天天培训,一个等待工作。人都在屋里,就聊聊天,偶尔共用一个吹风机,但出了旅社,谁都不认为彼此还会有交集。

只差3岁,张姐就住不进这家旅社了。毕业季将至的上午,隔一会儿就有一个年轻人背着双肩包,提着编织袋走进“携职”,掏出学生证或毕业证,“第一晚免费”。

一个中年男人刚问了几句价格,就被明确告知:“35岁以上,恕不接待。”

在“管家”徐玉娟看来,保持年轻人的生活氛围很重要,大家一起奋斗,能够互相激励,“因为找工作确实不容易”。

几年前,一个住在旅社的姑娘,一心想到“九阳”工作。她不断投简历、打电话,却没收到企业任何回复,姑娘失望之下病倒了。病刚好,她又爬起来找上门去,买烟贿赂保安,哭着求人力资源主管给个机会,“基层工人也行,一线卖场推销也行”。

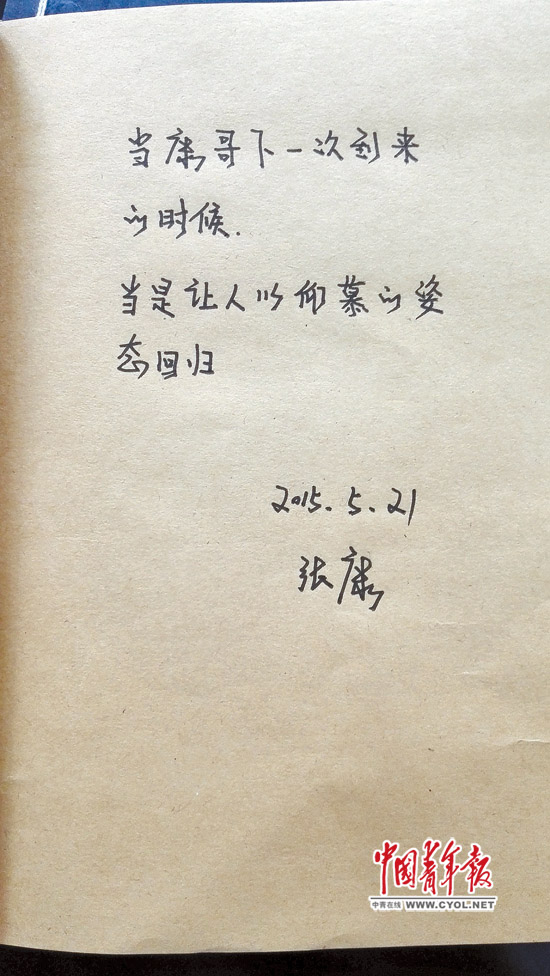

还有个人称“六次哥”的小伙子,几年间已经换了6次工作,每次想跳槽或“被失业”都会回到“携职”暂住。看见新进来的大学生,他会拍着胸脯,自称“老油条”,给人介绍经验。旅社员工都对他很熟悉,最近还听说,“‘六次哥’要再一次出发了”。

“这里最多的还是陌生环境里抱团取暖的友情!”温少波金色的眼镜框和手表带闪闪发亮。说话时他语速很快,几乎不停顿,“奋斗”、“梦想”、“正能量”等词出现频率很高。

2009年冬天,严寒侵袭了中国大部分地区,“杭州的雪下得火车都不开了”。温少波找到人才市场一个主任,表示想用200个床位,免费接待回不了家的大学生。

“你个民营小旅馆想干吗?!”温少波回忆,自己被保安赶出门,一头栽进漫天的大雪里。他很不服气,“就是要做得更好,有天这个主任退休了,请他来当顾问!”

一个小伙子总是等前台下班之后悄悄混进来,找个空床睡下,又在清晨她上班前溜走

小厨房里飘出饭香,徐玉娟端起碗,一边瞟着台湾综艺节目,一边念叨着携职里的年轻人。“张姐”也撕开一包方便米线,冲进热水,懒懒地窝进沙发里。

前台边的大窗前有个两米多高的货架,上面是饮料零食、毛巾牙刷。徐玉娟和两个前台小伙子一下班,这个货架就处在“全面开放、无人看管”的状态,但“从来没少过一毛钱东西”。

每天早晨,徐玉娟和同事都会在柜台上看到一堆零钱,用来登记出货的本子也会被添上新的记录:“某某,一瓶可口可乐”、“某房间靠窗下铺,一卷卫生纸”或者“一包蚕豆,明天来结”。

“赊账”也会发生。徐玉娟清楚记得,半年前,有个男生一直没找到工作,房费欠了一千多元后,他悄悄离开。

在用“携职”微信公众账号发信息时,徐玉娟没提名字,只是略带伤感地说了一句“至少跟我道声再见”。她没想到,两个多月后,男孩回来,用第一个月工资付清了全部费用。

还有一次,她偶然发现一个小伙子,总是等她下班之后悄悄混进来,找个空床睡下,又在清晨她上班前溜走。她实在不忍心说穿,直到有一天,小伙子找到了工作,光明正大地走到前台,登记入住。

“我很佩服那些背井离家的孩子,有个姑娘从西北来,个子那么小,还没她那两个包大。”今年三十而立的乌镇人徐玉娟说,自己就没想过离开浙江去闯一闯。

吃完饭,她在走廊里挨个敲门询问:“吃饭没?要蚊帐吗?今天不面试吗?”

敲着敲着,她回忆起曾经躲在一扇房门后的“鸵鸟哥”。因为一直得不到面试机会,这个学心理学的男孩自己先心理崩溃了。

他不愿出门,要么在公共区域蹭网打游戏,要么整天躺在房间,因此得了“鸵鸟”的外号。

温少波理解“鸵鸟”的感觉。

2010年元旦,两个找工作的年轻人前后脚到“携职”住下。在相识仅仅10个小时后,其中一个小伙子用刀连刺另一个小伙子头颈部,将他残忍杀害。事发之前,连他们的室友都没察觉任何征兆,“甚至没有争吵”。

施暴者年仅25岁,受害人只有22岁。

“求职的心理压力太大了。”温少波说,而他自己的心理压力,当时也在迫近极限。

旅社里的年轻人“抱团取暖”的极少,短暂栖居后,可能连声招呼都没打就离开了

在温少波看来,他的目标客户始终不变,就是“那些在拼爹时代无爹可拼的人,那些‘我爸不是李刚’的大学生”。

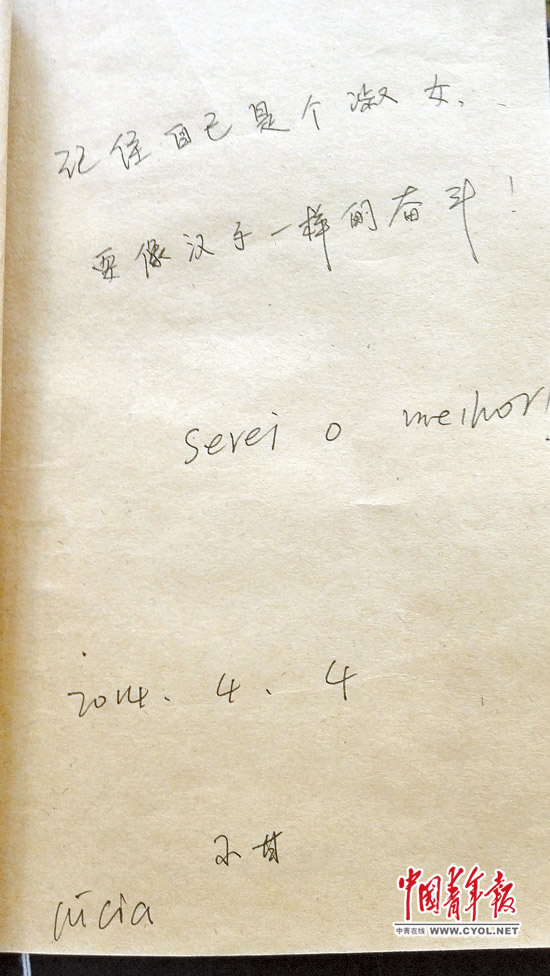

23岁的张广红从来不认为自己需要拼爹。这个江西中医药大学药学专业毕业的姑娘家庭普通,成绩普通,样貌也普通。但她早就知道自己的目标所在,所以一毕业就到杭州找葡语培训机构学习,并在“携职”住下,眼看快一年了。

“我不介意现在的‘毕剩客’身份。”张广红淡淡地说,“通过语言考试和申请出国,都在计划之中。”

没课的午后,她背着资料准备出门复习。这个姑娘衣领亮白,发丝清爽,自称“有点洁癖,自我管理能力还不错”。

“携职”夹在浙江大学西溪、玉泉校区之间,“学习氛围很好”。张广红偶尔也会到校园里找找自习室,而徐玉娟会把有学习计划的尽量安排在一间屋里,“互相带动”。

情况没那么理想。在张广红这个长住者看来,旅社里的年轻人“抱团取暖”的极少。大家各忙各的,“能忍耐彼此的生活习惯就已经很好”,短暂栖居后,可能连声招呼都没打就离开了。

温少波也不介意“吐槽”这些年轻人:有一个月不洗澡直到室友来投诉的,有让空调24小时连转的,有弄脏床单一直捂到无法清洗的,也有抽烟、乱丢垃圾的。但最让他头疼的问题,还是与“求职”有关。

“光看数字,就业形势越来越吓人,但本质上还是那些问题。”

他坚信,“天底下没有找不到工作的人”。根据他的观察,不少年轻人求职“准备严重不足却又自视甚高”。二三本院校毕业,又没有工作经验,用人单位不可能开出高薪。

他的员工好不容易为一个大学生争取到面试机会,快到约定时间,小姑娘就是不动弹,“要看完刚更新的电视剧”;他曾请杭州市人事局的领导来做沙龙讲座,没几个人来听,他不得不挨个儿房间敲门:“哥们儿,来吧,给点面子。”

“但我还是觉得他们不容易,值得欣赏。”温少波说,“小孩子哪能不犯错,不打架,不谈恋爱呢?”

从2011年到2015年,温少波的“携职”一直顶着英国大使馆颁发的“社会企业”名号,其间他得了几个奖,也渐渐吸引了一些社会力量。

数年间,他建立了网站,开始做培训和人力资源外包业务,还帮助数千名大学生找到工作,眼下正一边与高校合作筹备“就业大学”,一边装修旅社新址。

温少波的微信签名是“做点与钱无关的事”,但在此之前,这位温州人相信,眼下最基本的问题,还是“你怎么盈利”。

他有时会在洗漱时偷偷看一眼姑娘,但他认为这里所有人压力都很大,谈感情太奢侈

生存和梦想之间的矛盾,周江华自认为看得透彻。

打从4月起,这个江苏常熟理工学院学“工程”的男孩就开始到处求职。

他起初对国际贸易最感兴趣,直接冲到义乌,一天面试三家企业。结果,“就我这外语水平,趁早放弃”。

第二站是宁波,周江华看中这座城市的港口区位优势,想做贸易中的物流环节。虽然跟一家小公司的老板老板娘“聊得志同道合”,但公司处在初创阶段,“还是不理想”。

当周江华到达杭州时,是6月初的一个晚上。他想见见在这里工作生活的前女友,可最终“像个白痴一样滚回东站”。

他又计划投奔金华的朋友,但朋友住在合租房里,没他容身之处。凌晨两点,这个23岁的小伙子还背着背包,拖着拉杆箱在马路上“晃”。他通过手机社交软件找收留“沙发客”的同城者,检索出来10个人,一沟通,7个是卖淫女,3个是诈骗手机话费的。

他住过火车站的小旅馆,屋里只有一扇开向过道的气窗。因为等不到面试通知,他站在汽车站、火车站一待就是大半天,不敢买票,也不知道该去哪。他还遇到过一个“特别傲慢”的经理,让他去商贸城楼下发传单,“看你简历成绩不好,底薪2000房补200,就这待遇,爱干不干”。

“我以前没想过自己有天会这么惨。”周江华说,他想打架,想咒骂,但最终还是忍下去,热情一点点熄灭,梦想和冲动慢慢变成对温饱和稳定的强烈渴望。

在义乌时,这个“约会都要提前刷牙”的小伙子“不可思议”地买了人生中第一包香烟,死命抽掉一半后,又狠狠责骂自己一顿。

“天亮了,该解决的问题还是需要一个一个地解决。”傍晚,周江华坐在“携职”的一个房间里。这个穿着篮球背心和短裤的小伙子瘦削结实,脸上总挂着笑容。

因为近来股票市场火热,他顺利成为一家提供行情信息软件公司的销售实习生,每天参加培训,“听说做得好收入能上万”,周江华决定干下去。

说到梦想,他眯着细长的眼睛,抓抓脑袋笑着说:“戒了。”眼下,“赚钱养活自己是一切的前提”。

傍晚,年轻人们结束面试或实习,陆续回到“携职”。这是旅社一天里最热闹的时刻,高跟鞋、皮鞋、球鞋、凉鞋在走廊里来回穿梭。有人大声招呼旁人加入“三国杀”大战,也有人直接钻进房间倒头就睡。

公共洗衣机的轰鸣震动几乎一秒不停,前厅的电视屏幕播放着打打杀杀的故事。天气炎热,有的小伙子打着赤膊到盥洗室冲冷水,爱美的小姑娘则在公共浴室洗了澡,湿漉漉的头发在走廊里留下一连串水滴和香气。

在这个“几乎没脱离大学住宿生活”的地方,周江华有时会在洗漱时偷偷看一眼姑娘。在这个年纪,他很难不被那些闪着年轻光彩的面容吸引,但他认为这里所有人压力都很大,谈感情太奢侈。

事实并非如此。曾有个住在“携职”的小姑娘爱上了前台小伙子,温少波打电话叫她父母来才了结这场单相思。还有一次,一个男孩圣诞节到“携职”来表白,姑娘闭门不见,僵持到半夜。

尽管和几个“临时室友”关系不错,但周江华不否认,同样怀着求职目的的男生们凑在一起,总会暗自较劲。

“来的时候大家都一个样,谁先成功离开就不一定了。”一位住在周江华对门的小伙子则打了个比方:“这儿像个高压锅,所有跟就业相关的问题都在里面闷着。”

在旅社前台、走廊墙壁、洗手间门板上,都贴着温少波从古玩市场“扫描”回来的五六十年代宣传画,每一张都配有他自己撰写的口号,有“求职未酬誓不休”,也有“你不是一个人在战斗”。

即使快到深夜,窗外的支付宝大厦还是亮着数不清的灯。年轻的姑娘心里明白,那里的每一盏灯光,都照着一个为自己打拼的人

如果愿意打扫卫生或是在前台打工,“携职”可以为住客提供免费住宿和时薪,也有可能提供长期工作的岗位。

6年前,原本蜗居“携职”的待业大学生张美艳成为温少波的员工。最初,她的工资每月只有1500元。如今,这位女士已是阿里巴巴跨境电商业务的一名高级主管。

“从‘携职’到支付宝大厦,只需要走两三百米,但她跨过的是现实到理想的距离。”温少波说。

作为激励,他还把“携职”旅社万塘路店的两成股份赠与另一位小伙子余愉快。在过去几年里,他从前台干到店长,在杭州成家生子。

听到这些故事,河北姑娘李峡显得不以为然。刚一到杭州,她就找到了月薪9500元的工作,一起来的女同学月薪1万元。

入夜了,两个姑娘的房间里,弥漫着好闻的香水味。直发披肩、衣着时髦的李峡对着电脑,轻巧快速地挥动着手指。

一行行程序代码出现在屏幕上,她轻敲回车,这些代码立即转化为色彩鲜艳、层次分明的智能家居电商网站主页。

“杭州电商发达呀!”李峡拨弄着长发说。一年前,她进入秦皇岛一间培训学校学习网站开发,每年,这家机构都会派出老师,带学生到杭州“携职”住下,为他们找到工作。

在“携职”,这一行人是十足的“人生赢家”。

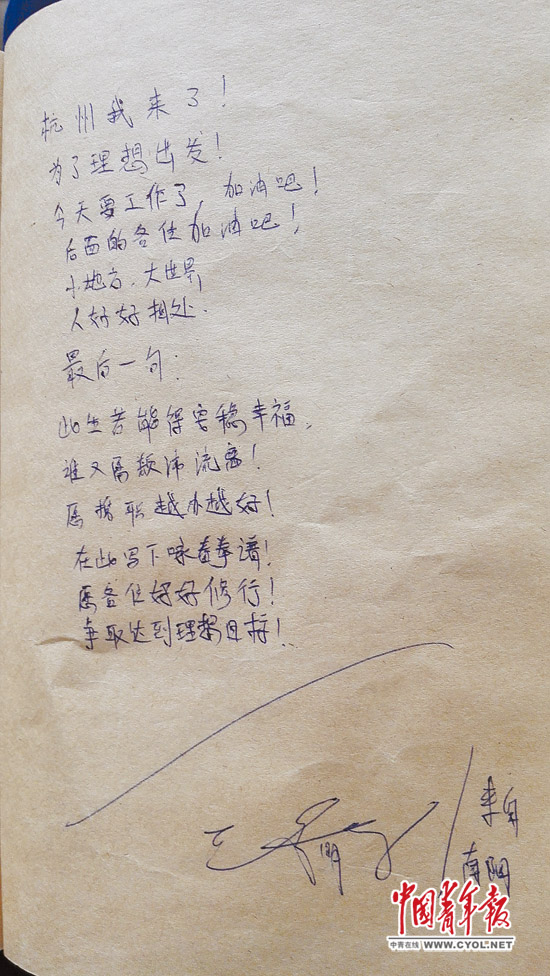

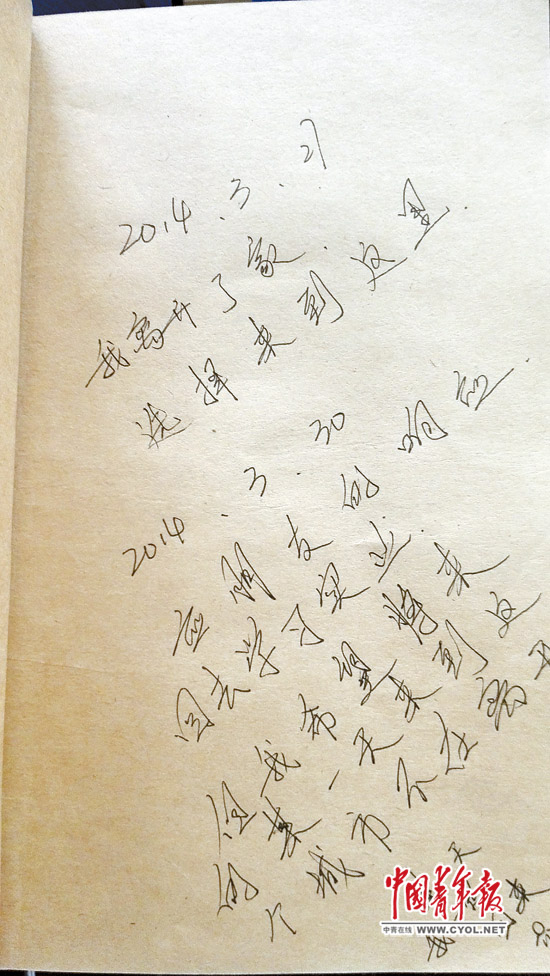

在温少波的策划下,许多发生在“携职”里的故事,无论成败,都被写进一本小说,他还计划筹拍电视剧,并编排舞台剧本,赠与高校剧团。

时针指向晚上10点,旅社开始陷入安静。

史宋婷逛累了,她看过西湖的水面,又穿过天目山路的高楼大厦。她满心以为是自己选择了这座“天堂”般的城市,但事实上,她只是在等待被这座城市选择。

同屋的皮怡纯埋头读白天的培训笔记。张姐咋咋呼呼地喊叫着:“别看了!都来陪我聊天!”

这间屋里还养着一只宠物——皮怡纯从大雨里“救回来”的蜗牛,它安静地呆在板凳上,已经整整一天没探出过头。

过于明亮的日光灯管照着这间屋子的每一个角落,包括姑娘们铺满长桌的廉价化妆品、晾在床尾的衣裙和挤在公用插线板上的各种电源插头。

塞进4张上下铺和6个人的房间显得杂乱拥挤,但史宋婷仍然觉得,这屋里最显眼的,永远是那扇巨大的窗户。

即使快到深夜,窗外的支付宝大厦还是亮着数不清的灯。年轻的姑娘心里明白,那里的每一盏灯光,都照着一个为自己打拼的人。

在那片密密麻麻的灯光前,史宋婷充满自信地对屋里的几个姐妹承诺,录用通知到来之时,她会抱着最大的西瓜回来请大家吃。

虽然她此刻还不知道,那通电话,何时才会响起。而自己踏上的这座“中转站”,到底会让她留在“天堂”,还是黯然离去。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制