很多年后,当我们再度回忆起这段中国经济崛起史的时候,这些诗句是不应该被遗忘的。它们是大历史中的一些小配件,也许微不足道,但若缺失,则其他真相,俱为谎言。——吴晓波

---------------------------------------------------------------------

穿着深粉色吊带裙的邬霞紧张得要死,她抿着嘴唇,听着自己咚咚的心跳声。大门马上就要打开,外面闪光灯亮个不停。

在第18届上海国际电影节的互联网电影之夜,接下来就该《我的诗篇》剧组出场了。这是由财经作家吴晓波策划的一部反映当今中国工人诗人现状的纪录电影。邬霞是其中一名写诗的女工人。

若不是电影的导演之一、诗人秦晓宇在网络上看到了她写的诗歌《吊带裙》,邬霞可能一直待在深圳市宝安区那个一点也不闪亮的世界里。

在现实中,邬霞也一样喜欢裙子,但她只能去夜市的地摊上挑时髦的款式。深夜,她总是偷偷从工厂宿舍的上铺爬下来,穿过漆黑的走廊来到厕所,把各种各样的裙子穿在身上。黑暗中厕所的玻璃窗成了她的镜子,穿着裙子的她就在那里转啊转,“自己美一会儿”。

邬霞现在要从幕后走向台前。和她一起出现在这部电影里面的,还有刚刚失业的叉车工乌鸟鸟,羽绒服厂填鸭毛的彝族工人吉克阿优,为矿山爆破巷道的陕西汉子陈年喜,在地下600米工作30年的煤矿工人老井,以及去年去世的90后富士康流水线工人许立志。据秦晓宇估计,“目前国内从事一线体力劳动的工人诗人至少有一万名”。

“以前也有许多写工人的电影,都很难走进他们的精神世界,他们不是演员,没法通过表情来呈现内心,但诗歌绝对是表达内心最合适的一种方式。”秦晓宇说,“现在都在说后工业化,实际上我们的时代还是以工业文明为基础,而工业化的一些弊端正在展示出来,如何面对它们是全人类都必须思考的问题。”

在6月13日开幕的上海国际电影节上,《我的诗篇》入围金爵奖最佳纪录片的角逐。在同时入围的五部影片中,“有三部都是反映工人题材的”。

门一开,邬霞就要走上红毯了。最喜欢的明星刘亦菲、宋承宪都在这里,但她顾不上兴奋,脸上的表情看起来有点僵硬,脑子里只剩下秦晓宇跟她说的话:“上去一定要笑,美美的。”

长期以来,主流文学对于工人诗人是忽视的

前短后长的裙子挂在瘦弱的身体上,这就是诗歌里写到的那件吊带裙了。那是她最喜欢的一条,也是衣柜里最贵的一条,花了70元从地摊上买来的。除此之外,邬霞还穿上了几乎没穿过的银色高跟鞋。

红毯只有50米,她还是把脚磨破了。

平日里邬霞是不太有机会穿这些衣服的。从14岁到深圳打工开始,邬霞上班时间必须套上铁灰色、水桶样的厂服。制衣厂“加班是出了名的”,每天早上8点上班,要到第二天凌晨两三点才下班。下班路上买一斤瓜子,“一个月都磕不完”。

要想写作,她必须在凌晨回到宿舍以后,拉起上铺的床帘,用几乎不听使唤的手拿起笔。

其实这并不是她一个人的窘迫。爆破工陈年喜倒是有大把的时间,他总是沿着山脉往深处行进,最长的时候一去就是半年。但是在深山里爆破必须时刻紧绷神经,稍微不留意石头就会掉下来砸到人。只有晚上睡觉的时候,他才能打开头上的矿灯,在巴掌大小的灯光照射下写诗。

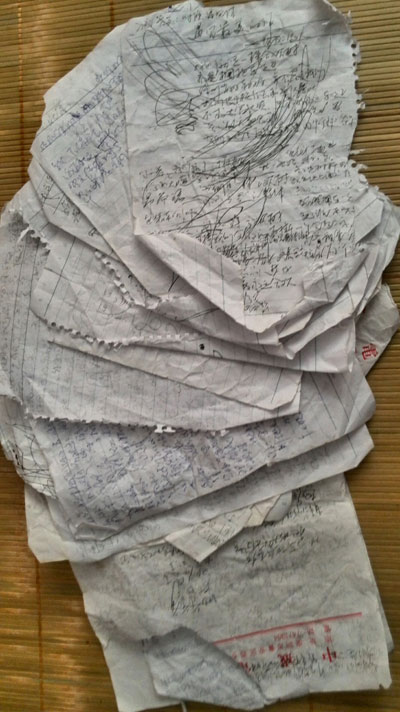

大山深处没有纸,陈年喜就写在烟盒背面,有时候是雷管说明书的空白处。等到手机有信号的时候,再一点一点誊写到网络博客里。而叉车工乌鸟鸟,经常把他的诗写在工作报表的背后。

邬霞写作的纸也是五花八门。有一种薄薄的黄纸是从父亲打工的厂里找来的,“都快要透明了”。为了节约,她还要把字写得尽量小。

她的那首《吊带裙》,也写在这些大小不一的纸片上:“包装车间灯火通明/我手握电熨斗/集聚我所有的手温/我要先把吊带熨平/挂在你肩上不会勒疼你/然后从腰身开始熨起/多么可爱的腰身/可以安放一只白净的手/林荫道上/轻抚一种安静的爱情。”

这些散落在全国各地工厂和角落里的诗句,很容易被机器的轰鸣声吞没。读过许多中文诗歌的秦晓宇,是在一次号称没有门槛的网络华文诗歌大赛上当评委时,才意外发现还有一些“写作非常成熟,但自己又完全没有听过名字的工人诗人”。

作为诗人和诗歌评论家,秦晓宇试着去搜集这个特殊群体的诗歌,可翻遍家里所有中文诗选也没有找到。

曾经许多次走进工厂,被董事长、总裁或地方行政长官陪着,从这些工人身边快速走过的吴晓波,从来没有想到过,“那些背对着我的、默默工作着的男男女女,他们在想什么,他们有怎样的情绪,他们怎么看待这个时代和自己的命运”。他记得自己是一次在南京出差时报摊上买了一本《读书》杂志,才在其中看到了秦晓宇对工人诗人的介绍。

很快,他就给素不相识的秦晓宇写了一封信:“诗歌从来有记录历史的传统,比讴歌与诅咒更重要的是记录本身,我们似乎找到了这根线头。过往30多年,中国工人阶级是物质财富的创造者之一,可是他们一直被剥夺、被漠视缺席、被低俗化,然而,你的工作让我们看到了事实的另外一面。”

活的中国,真的中国,体现在文字里的中国

本来吴晓波的建议,是让有编选中文诗经验的秦晓宇为这些工人诗人编一部诗典,但随着搜集整理工作的推进,资料的丰富程度超越了预期,他们决定再拍一部电影。

拍电影是一个有风险的决定。这部电影的另一名导演吴飞跃记得,他曾拿着先期制作的一段宣传片到广州纪录片提案大会寻求支持,获得不少人的赞扬,却鲜有实际支持。

这名80后导演感慨:“把工人、诗歌、纪录片三个最边缘的话题搅拌在一起,影片能做成什么样子,谁也没有信心。”

电影拍摄的过程中,正好赶上乌鸟鸟要找工作,曾经获得北京文艺网国际华文诗歌奖三等奖的他抱着厚厚的一沓简历,想找一个叉车工的工作。

吴飞跃拎起摄影机和他一起去了招聘市场,镜头却只记录下一些尴尬的场景。一位体型微胖的中年人翻了翻他的作品,语重心长地摇了摇头:“我是搞物流的,是赚钱的,写诗呢就不需要了。”

“这集中表现了大众对诗人的态度,尤其是对工人诗人的态度。”吴飞跃说。

这名前财经记者曾采访过很多工人,但他发现和工人聊天很困难。“工人常常处在被表达的状态。”吴飞跃说,“不管是深度报道还是影像,都很难呈现他们是怎么想的。诗歌是他们自己写出来的亲身经历和感受,比深度报道还深度。”

把诗歌搬上银幕,资金是必须首先解决的一个难题。由于缺少传统渠道的支持,摄制组决定用网络众筹的方式。

“我们选择相信工人与诗歌的能量。”秦晓宇说。虽然在决定进行众筹时,“很多人表达了十分悲观的意见”,但是在众筹进行的3个月里,共有1304人参与,共筹集到216819元。在影片的结尾致谢部分,1304个普通人的名字被一一打在银幕上。

2015年初,在电影拍摄过程中,导演们把来自天南海北的几名工人诗人聚在一起,在北京五环外的边缘地带皮村,举办了一场“工人诗歌云端朗诵会”。

秦晓宇是这场朗诵会的主持人之一。他记得在朗诵会结束时,有人告诉他,自己以前觉得诗人就是牛鬼蛇神,说着莫名其妙的疯话,但是现在“确实被这些工人诗人打动了”。

诗人杨炼也参与了那次朗诵会的主持。常居德国的他为了这场朗诵会专程来了趟北京。在朗诵会的开场,他一字一顿地说:“这些诗是活的中国,真的中国,体现在文字里的中国。”

在吴晓波看来,“很多年后,当我们再度回忆起这段中国经济崛起史的时候,这些诗句是不应该被遗忘的。它们是大历史中的一些小配件,也许微不足道,但若缺失,则其他真相,俱为谎言”。

有点像是穷人抵抗现实的方式

电影的名字后来被选定为《我的诗篇》,摄制组却在英文名字中用了“us”(我们),“因为这是和我们每个人相关的诗篇”。

上世纪80年代,当打工潮席卷而来,邬霞的父母成了最早被卷入的一批。看过电视剧《打工妹》的邬霞,因为不想像主人公那样无端受人责骂,试图抵抗这股潮流,可最终父亲还是拜托表姐,把初中辍学的她带到了深圳。

相比之下,陈年喜倒是早就接受了劳碌的命运。这个初中时曾向《萌芽》杂志投稿的少年,因为家里太穷,3个兄弟都要娶媳妇盖房子,便早早放弃了学业。十几年的时间里,他写了七八百首诗,只是几乎很少投稿。

在他位于陕西商洛的家里,父亲早已瘫痪在床,母亲也衰老到没法下地干活。农家的活计由妻子操持,全家所有的收入,都靠陈年喜爆破所得。

他努力工作。有时候爆破需要进入几千米深的山洞,陈年喜弯腰前进,空气稀薄到几乎没办法呼吸,可即使如此也没能为农村的父母妻儿换来更为宽敞舒适的生活。

在河南省南阳市内乡县一处矿山工作时,刚从巷道里出来的陈年喜就接到了母亲的电话,她在县城医院查出来食道癌。

“当时就像身体里有炸药要炸裂一样,但是又不能炸裂。”这个跟雷管打了15年交道的汉子回忆。

当天晚上,他回去写下了诗歌《炸裂志》:

“我在五千米深处打发中年/我把岩层一次次炸裂/借此 把一生重新组合/我微小的亲人 远在商山脚下/他们有病 身体落满灰尘/我的中年裁下多少/他们晚年的巷道就能延长多少/我身体里有炸药三吨/他们是引信部分。”

“首先所有人都有表达的欲望,但是表达是有形式限制的,比如音乐绘画,都要有一定的基础,可是诗歌几乎是没有门槛的,零成本的,有点像是穷人抵抗现实的方式。”秦晓宇说。

在包装车间工作不久,邬霞遇到了人生第一次通宵加班。到了凌晨四五点,身边一起工作的小姐妹实在受不了了,一边干活一边哭喊:“妈妈呀,妈妈呀,我的妈妈睡得很香,不知道女儿在加班受苦!”可是邬霞不敢喊,妈妈就在离她不到5米远的地方加班,她怕喊出来妈妈跟着难过,只能忍着。

泪水被留在了下班后,邬霞每次流泪都会在纸上记一笔,后来算了一下,4年哭了两百多次。她曾经试图自杀,一只脚已经跨到了窗外,又被母亲狠命拽回来。

在工厂的日子里,写作几乎是她休息时间的唯一消遣,她曾写道:“我不会诉说我的苦难/就让它们烂在泥土里/培植爱的花朵。”这首诗的名字,叫做《我不是没有看到过死亡》。

电影拍摄时,剧组让每一个工人诗人首先回答一个问题:为什么要坚持写作?至今仍让吴飞跃印象深刻的,是煤炭工人老井的回答。

“地球上两百年前没有煤矿工人,两百年后可能也不会有,我们是一个时代的特殊产物,有责任把自己的工作记录下来,让后来的人知道。”老井这样说。

电影之外,编一部工人诗典的计划仍在进行。这部书从构想时的300多页变成最后的500多页,秦晓宇在其中发现了“优秀的作品,甚至可以和当代一些著名的诗人比肩而立的非常牛逼的工人诗人”。

年初的那次朗诵会上,也出现了秦晓宇搜集的其他工人诗篇。其中就有一首工人诗人郑小琼写的《跪着的讨薪者》:“我们失意的 得意的 疲惫的 幸福的/散乱的 无助的 孤独的……表情/我们来自村 屯 坳 组 我们聪明的/笨拙的 我们胆怯的 懦弱的……/如今 我们跪着 对面是高大明亮的门窗/黑色制服的保安 锃亮的车辆 /我们跪在地下通道 举着一块硬纸牌/上面笨拙地写着“给我们血汗钱”/我们毫无惧色地跪着。”

正值年关,秦晓宇得知北京朝阳门的地下通道里,住着一群讨薪者,他就合计着让这些人读一下这首诗。

本来还担心这些学历水平各异的农民工对诗歌并不了解,可没想到,读诗的工人们到最后齐刷刷地跪在地上,用各地的方言大声念“我们毫无惧色地跪着”。

“我们当时都吓蒙了,完全没想到农民工对诗有这样的感情。”秦晓宇说,“还好镜头记录下了这些。”

不同代际的农民工会表现出不同的特质

如今,邬霞作为这些工人诗人的代表,站在红毯上。

后来回忆起来,邬霞说其实“没有感觉闪光灯特别亮”。剧组里有人开玩笑,说“我们是不是把电影节的整体颜值拉低了”。

红毯环节之后,邬霞就坐在刘亦菲后面。“只有这么远。”她伸出两个手臂比划了一个迈步可及的距离。记者们的照相机对着刘亦菲一通拍照,坐在邬霞旁边的秦晓宇开玩笑说:“看,我们成了人肉背景。”

或许,邬霞早就已经习惯成为背景的一部分。

刚到深圳的时候,她的工作是在包装车间清理线头。把前面生产时没有留意的线头剪下,衣服才算合格,可以被打包运走。

在制衣厂,邬霞的月工资只有640元,是那时深圳市平均工资的一半多一点。虽然从家到几个大商场都只需步行不到30分钟,但她几乎从来没有去过。

对于大部分工人诗人来说,诗歌背后都是贫乏的生活。

煤矿工人老井工作时需要下到600米深的地下巷道,“像到了幽冥地府”,走在那里,“总感觉上面有人在走”。

有一次,煤矿井下发生瓦斯爆炸,为了避免后续爆炸,有关部门下令砌上隔离墙。于是,没来得及转移的许多遇难者遗体便被搁置在地下。目睹此景并亲身参与抢救的老井写下了《矿难遗址》:

“……原谅我吧,兄弟们/原谅这个穷矿工,末流诗人/不会念念有词,穿墙而过/用手捧起你们温热的灰烬/与之进行长久的对话/所以我只能在这首诗中/这样写道:在辽阔的地心深处/有一百多个采摘大地内脏的人/不幸地承受了大地复仇时/释放出的万丈怒火,已炼成焦炭/但仍没被彻底消化干净……”

吉克阿优在更多的时候,被关在车间的阳光房里充绒。绒毛四飞,白茫茫的,这里是车间里最艰苦的地方,“领导检查都不愿意来这里”。

这个来自四川大凉山的小伙子想通过写诗做出些改变,就把纸和笔藏在鸭绒下面,想起来就记一笔。工友被领导批评、厂里违法使用童工,这些都被他写进诗里。

有一次,他的作品《工厂的夜有些黑》发表在《打工诗人》杂志上,杂志样刊寄到工厂,生产部的领导知道后,专门把他叫到办公室,告诉他“其实每个工厂的夜晚都是这么黑”。后来,领导通过各种方法整他,2011年工作弄坏的一条皮带,到了2013年一定要他赔偿。

“工人诗人基本上就是一个创伤经验的写作。”秦晓宇说,“而且不同代际的农民工会表现出不同的特质。”他总结,90年代就出来打工的农民工原子化的特质非常强,因为他们本身在一个工厂里面工作的时间都不长,很关注个体。而当今的一些新生代农民工,已经开始在诗里生发出一些群体意识。

在秦晓宇看来,“可以算作90后新生代工人诗人代表”的是富士康工人许立志。他是拍摄开始第一个找到的工人诗人,可也是唯一一个拒绝节目组拍摄要求的人。“我已经不写诗了。”他说。

富士康是许立志在深圳的第一份工作,那里的生活并不轻松。2010年起,连续13名富士康工人跳楼身亡,流水线上连续机械劳作的场景不止一次出现在他的诗里。“这些不分昼夜的打工者/穿戴好静电的衣帽手套/整装待发/静候军令/只一响铃功夫/悉数回到秦朝。”

2014年春节将近,许立志没有告知家人就辞去了富士康的工作,但9月末,他又和富士康签了新的合同。

两天之后,秦晓宇得知许立志跳楼的消息。

得知消息时,秦晓宇和吴飞跃分在两地,但第二天他们就赶到了深圳。最终,对他生前在深圳租住的一居室的造访,代替了许立志,出现在影片里。

“立志去世时,很多人站出来说,年轻人你应该看开一点。年轻人你对不起你的父母家人。但深层次的原因呢?你可以通过这些文字找找原因是什么。”看了许立志位于外来打工人员聚居地的家后,秦晓宇如此告诉记者。

在电影之外,秦晓宇还整理了许立志留下的193首诗,通过众筹的方式帮他出版了诗集。吴飞跃托关系找了一处海湾,让许立志的家人把他的骨灰海葬。

就像许立志诗里写的那样:“我想再看一眼大海/目睹我半生的泪水有多汪洋/我想再爬一爬高高的山头/试着把丢失的灵魂喊回来/我想在草原上躺着/翻阅妈妈给我的《圣经》/我还想摸一摸天空/碰一碰那抹轻轻的蓝/可是这些我都办不到了/我就要离开这个世界了/所有听说过我的人们啊/不必为我的离开感到惊讶/更不必叹息,或者悲伤/我来时很好,去时,也很好。”

我们就是地气本身

在金爵奖最佳纪录片的角逐中,《我的诗篇》成了最后的赢家,这让很多人感到意外。电影节计划内的两场放映票一售而空,剧组向电影节组委会提出加映申请,票又很快售罄。

即便如此,导演们依然对国内的放映情况感到不乐观。“我们本来的计划是想让片子到国外拿一些奖,然后再推动国内院线的上映。”吴飞跃告诉记者。

后来,在首映礼上,一些企业主希望能够把这部电影带回去给工人们看,制片方才想到再次使用众筹的方式,让企业家出钱包场,请工人免费观看。消息放出的第一天,在长三角地区预计的100场放映计划就有61场被预订。

电影在北京的首映,则定在了皮村的打工文化艺术博物馆。在那个被称为农民工文化艺术中心的地方,大人们推搡着坐下,孩子们则在奔跑中吵闹。因为天气热,人们赤着膊,或者出去冲个凉,含根冰棍回来继续看。

导演秦晓宇丝毫不介意。“电影里的诗会有些艰涩,你们可能看不懂,但是没关系,看故事,那都是你们自己的故事。”站在大块幕布前,秦晓宇双手圈成喇叭状,大声喊,“我们这是接地气的电影,甚至我们就是地气本身。”

其实从放映到现在,电影也受到不少质疑,复旦大学政治系一位专家发文说,“此片从未从诗学层面进入政治经济学层面,也许并非是主创团队的偏失,而恰恰是资本那只看不见的手的介入”。还有媒体认为,“工人诗会”是知识分子和资本阶层对工人阶级一次意识形态上的“集体玩弄”。

吴晓波在一篇文章中说,这些质疑,“邬霞显然无法回答,我也无法回答”。

在北京的放映现场,一名工人诗人看完电影激动地告诉秦晓宇,“我是真正的农民工,也写诗歌,里面有很多就是我的生活!”然后顿了一顿,这个在北京打拼十几年的农民工说,“我现在有一些困惑,我还想写诗,可是现在孩子要上学,还有很多压力,导演有没有什么建议?”

“诗歌可能真的很难给你的生活带来真正意义上的改变。”导演斟酌着字句,慢慢地说。

其实离开上海的前夜,电影里的6名工人诗人聚在宾馆里面,一起聊了整个通宵的理想。邬霞发现只有吉克阿优真的改变了生活。电影上映后,他打工地的县委宣传部已经找到他,要给这名充绒工安排一个图书馆的职位。

可邬霞的生活还在原来的轨道上。

很快,邬霞就要重新开始找工作了。今年33岁的她不知道充斥着90后农民工的工厂还能不能接纳她。她并不准备利用电影给她带来的名气,还要努力隐藏自己写诗的历史。

“写诗太痛苦了。”邬霞说。她都有点羡慕自己上班的时候,同寝室的女孩儿虽然工作一样辛苦,一样受责骂,却总能在下班的时候嘻嘻哈哈地逛街、看韩剧、吃零食。

陈年喜的生活甚至开始急转直下。山洞里的弯腰劳作让他得了严重的颈椎病,最近一场手术之后,身体一直未能恢复。回到矿山继续爆破看样子是不可能了,可是家里的农田显然不够养活一家老小。这个家里的顶梁柱,到现在为止还不知道怎么办。

在家待了好几个月,他感觉有些不适应,甚至儿子都有点疏远他,一天说不了多少话。他更多的感情只有继续通过诗来表达:“儿子/我们被三条真实的鞭子赶着/爸爸累了/一步只走三寸/三寸就是一年/儿子 用你精确无误的数学算算/爸爸还能够走多远/……/儿子/你清澈的眼波/看穿文字和数字/看穿金刚变形的伎俩/但还看不见那些人间的实景/我想让你绕过书本看看人间/又怕你真的看清。”

乌鸟鸟倒是继续在找工作,可是他决定做一些改变。在《我的诗篇》结尾,他对着镜头告诉自己刚刚出生的女儿,希望她好好读书,“以后努力不做一个工人”。

“你为什么要加这么一段?”电影首映会结束,一位从烟台到北京来打拼的女孩儿拦住了秦晓宇问,“我爸爸是个工人,他跟我说过同样的话,可我把它写进作文里以后被老师批评了,说我太悲观。”

秦晓宇一时语塞。“或许现实就是这样吧。”他想了想,一字一顿地告诉面前这个80后女孩。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制