□人走了,人来了,人又走了——黄印武在沙溪看到过3次村民的迁徙。在这个“茶马古道上唯一幸存的古集市”,他一待就是12年。

□随着古镇的修复,他预想中让本地人过上更好生活的目标似乎并没有实现。人们选择把房子租给外地人,自己搬到更远的地方盖新房。现在的寺登村已经离黄印武最初的理想越来越远了。

□很多人担心它未来的命运:它会不会成为下一个丽江,或者一片旅游文化商业的热土?

人走了,人来了,人又走了——黄印武在沙溪看到过3次村民的迁徙。

2003年,带着国外的资金和年轻人的固执,建筑师黄印武最初来到云南省大理州剑川县沙溪镇寺登村。在这个“茶马古道上唯一幸存的古集市”,他一待就是12年。

起初,他是一名尊重历史的古建筑修复者,后来,他做的事情离建筑越来越远,更像一名乡村建设者。

古建修复的成功犹如打开了一幅边陲秘境的寂静画卷,暴富的客栈老板、酒吧爱好者、咖啡馆投资商,欲望膨胀的本地人、野心勃勃的管理者,各色人等陆续亮相。

当寺登村的发展脱离了服务当地人的轨道,黄印武开始思考行之有效的乡村建设道路。那既不是对城市的拙劣模仿,也并非对乡愁的浪漫想象。

“沙溪不是摆在博物馆里展览的器物,它的建筑、它的街道、它的一草一木、它托举的日常生活以及发生在其上的故事,这些‘活的东西’全都是保护的对象”

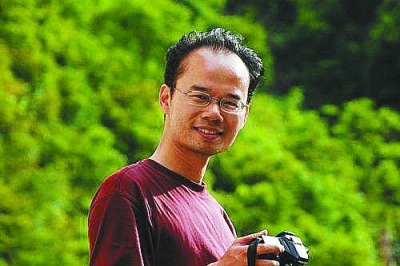

沙溪给黄印武留下的第一印象是人烟稀少。当这个戴着眼镜、头发稀疏,散发着学者气息的建筑师来到沙溪时,一切都像门口贴着的对联一样在褪色——木制的门窗看上去摇摇欲坠,房前屋后堆着破砖烂瓦,村里的人已经开始外迁。联合国教科文组织驻华代表处文化遗产专员杜晓帆也曾在那时来过沙溪,看了这幅景象,嘴里一直重复着“怎么办,怎么办”。

沙溪北靠藏区,南面是普洱茶的产地,茶马古道因此经过沙溪。这里曾经商贾游客云集,三教九流汇聚。自此,小镇的命运系在交通工具迭代的历史中。

自上世纪50年代,汽车的脉搏切分着镇子的时间与日常。马帮不再荣耀,茶马古道逐渐衰落,沙溪又重新回归了宁静,“躲”在群山中,一待就是50年。

当载着黄印武的吉普车第一次开进沙溪时,黄印武回忆,“感觉像是穿越了”。

那时,黄印武刚刚从瑞士联邦理工大学学成归来,在这里主导设计和实施工作。瑞方希望在茶马古道上复制自己成功的古建修复模式,于是选中了沙溪,有了“沙溪村落复兴工程”项目。整个项目由瑞士联邦理工大学主持,世界纪念建筑基金会筹措慈善资金,“试图通过对当地村落文化遗产、生态景观的保护,实现对当地村落经济的脱贫和文化传承”。

那时,除了黄印武代表的瑞方,似乎没有人确切地明白“沙溪村落复兴工程”真正的涵义。在黄印武看来,沙溪复兴中的古建保护,并非单纯的建筑修复,而是文化自信心的重建。当村民的信心恢复以后,村子的发展才会有自主性,而非盲目追随别人的道路。黄印武以为,等村子修复了,人,迟早会回来。

在黄印武刚到县城剑川,还没来得及下到镇里时,县里的领导就拍着胸脯说:“你们想要什么样的建筑,把想法拿出来,我们的工匠都能做到。”

彼时的黄印武带着书生气,是个靠谱的执行者,接到瑞方的电话,总是回答yes,yes,yes,以至于施工队的工人开玩笑说,打英语电话其实很简单,只要回答yes就可以了。但他对县政府的说法还是充满了警惕:“他们以为这是个‘体力活’。”只要修出来跟以前“一模一样”的建筑就行了,管它是新还是旧。

在黄印武看来,“沙溪不是摆在博物馆里展览的器物,它的建筑、它的街道、它的一草一木、它托举的日常生活以及发生在其上的故事,这些‘活的东西’全都是保护的对象”。 所以那些拆了旧建筑,号称造出一件“一模一样”的新建筑的做法,在他看来十分简单粗暴。怎么可能一模一样呢?老建筑上的一个“疤”,背后可能上演过一段传奇往事;每一块木头都能成为后人工具研究的证物——比如这是用斧头凿的,因为那时还没有刨子。

当时的项目组不足十人,由瑞方和县里抽调来的工作人员组成。最忙碌时,要统筹200人施工。杨爱华来到项目组时刚刚20岁出头,她每天的工作就是跟在施工队后面,记录下他们拆下哪块瓦、哪块砖,给它们编号,再重新放回原处。

那会儿,项目组临时住在兴教寺里。关于这座寺庙的建立时间仍然是个谜团,故纸堆里找不到这座偏远小城的过多记载,清朝的史书上不过轻描淡写了一句“兴教寺,在城南沙溪寺登村”。新中国成立后,这里曾先后成为粮仓、会议室和文化部门的办公场所。杨爱华对这里最初的印象就是“黑”:屋里黑乎乎的,白天都要拿着手电筒照明,木板踩上去咯噔咯噔响;晚上如果没有月亮,根本看不到路。

因为“黑”,即便是打着最强的灯光,在室内为建筑拍照仍然效果不佳,杨爱华和同事们只能钻进黑暗里,在图纸上画出建筑的原貌,为每一块木头标号,贴到墙上,再拿下来清洗。因为历史的熏染,木头已经变黑,工人们清洗时不能打磨,虽然那样更有效率,但损伤木头本身。“都是用双手清洗,像洗衣服一样。”杨爱华说,她会记录下工人的每项活动,“就像记日记一样,但不能有任何夸大,更像是流水账”。

这种物归原处的做法是黄印武坚持的最小干预原则。“尽量不去改变以前的状态,最大程度地保留历史信息。”十几年前的沙溪,很多人不能理解这种想法。在修复村里的道路时,黄印武与政府的主张产生了分歧。

寺登街是寺登村的一条主要道路,直到今天,仍然是沙溪人的精神中心,甚至在小孩子吵架的时候,也会抬出“我是街上的”以示区别,言外之意,寺登街是沙溪的“城市”,比起周围的“乡下”要高上一筹。在光绪三十年(公元1904年)时,这条街用当地丹霞地貌的特产红砂石铺就,经过百年风雨,这些石头已经像是从地里长出来一般。

这些圆圆的、一个坑一个坑的老石头在现代交通工具面前显得不合时宜。当地政府曾希望把它们统统拆掉,换上平整宽阔的马路,标准是能让卡车通行。

黄印武当然不会同意,这些石头本来就不是为卡车而设计,起伏跌宕的路面就该让人在历史面前不由自主地放慢脚步。黄印武说,当时政府对整个修复项目是“比较朦胧的状态”,把这个偏远小城“不太当回事”,“反正钱是你们的,你们爱怎么干就怎么干吧”。

最终,南北长60余米,东西宽20余米的四方街完整地保留下老石头。寺登街也尽可能地做到还原。如今走在寺登街上,如果足够细心,能看到一排细小的鹅卵石将石板隔成两段,东边的一段是当年的石板,西面的则是后来新加的。

“新加的就是新加的,不要欺骗和模仿,要如实地告诉别人。”黄印武称之为真实性和完整性原则。他谈起梁思成早年举过的例子:40岁时,美国的牙医为他装了几颗假牙,这几颗牙不是纯白色,而是微微发黄,像用过了40年的样子。“文物修复就像补牙,一眼看上去要和谐,不是呆板和僵硬的。”

唯一可惜的是,村里其他的街道上,那些记载着沧桑和文明的石板在1997年“十星级文明村、文明户”的创建活动中,被平整的现代水泥路面替代了。

没有完成的东寨门矗立在那里,每一块石头都在讲述一个“3石米”的历史故事,无需后人再添上一笔,破坏它的真实和完整

起初,黄印武用了一年的时间只修复了一个试点的民居。“我是故意慢下来,需要一个适应的过程。”他对当地的建筑特点并不了解,材料的特性、建造的方法、工匠的能力都是通过试点摸索起来的。“想要快容易啊,同时开工就好了,但如果做错了,就不是一个试点的错误了。”

当地政府耐不住了,他们很担心,这么一个小房子要修一年,完成那么大一个项目,要等到哪一年?试点完成后,黄印武很快打消了他们的顾虑,项目组用接下来的半年时间,修复了几十倍于这个试点房的建筑,包括戏台、兴教寺的大门、老马店等。

在过去那些鸡犬相闻的日子里,寺登村有3个寨门,用来防御。2003年时,一座毁于岁月,一座让步于“现代文明”,只剩一座东寨门孤零零地望江兴叹。后来,它成为沙溪复兴工程第一个正式修复的项目。

它有点与众不同。不似南北寨门的碉楼模样,东寨门的墙体本身没有任何修饰,但在券洞的上方刻意做出了外倾的匾额式样,也许是准备题字用。土墙上还均匀地留有4个砖洞。看到这里,有些工程经验的人或许就会恍然大悟——这是一个没有完工的寨门,连施工时穿脚手架留下的洞眼都没有堵上。

机缘巧合,黄印武找到了当年修建这个寨门的主要工匠,年逾90岁的老人回忆起民国末年的某一天夜里,大雨倾盆,一声闷雷没引起谁的注意,第二天,大家才发现年久失修的东寨门倒了。

那时匪患猖獗,寨门仍有现实意义,于是村公所请了3名工匠重修寨门。无奈财力有限,只有平时处罚违反村规民约得来的3石大米,便以此充作材料费和工价。尚未完工,大米就用完了。留下一个未成品,直到新的修复者出现。

黄印武现在需要做一道选择题,是把寨门按照当初的设想修完还是维持现状?那时,修复工程的思路已经逐渐清晰了。没有完成的东寨门矗立在那里,每一块石头都在讲述一个“3石米”的历史故事,无需后人再添上一笔,破坏它的真实和完整。

循着这个思路,小镇在一点点恢复“元气”。一些灯笼挂在店铺的屋檐下面,将石板铺出来的街道一截一截地照亮,人们一会儿黑一会儿亮地往家中走去,走到拐角时,看到返老还童的戏台。

根据修复设计的内容,戏台的二层需要改造成一个展示当地历史文化风俗的陈列室。但在过去,白族人将楼上用做杂物的储存室,所以设计的层高较低。屋架下方到二层楼面的距离在1.65米左右。这是一个非常尴尬的尺寸,对于大多数人而言,这个高度不足以阻断视线,但碰头是极有可能的,特别是当人处于一个黑暗的环境中,专注于欣赏室内的陈列品时。

在现实的难题面前,项目组最初的想法是调整两翼的屋架结构,使上层的屋架可以满足通行的高度。这个看上去一劳永逸的办法其实是“按下葫芦浮起瓢”。调整屋架结构的一种方式是将二层楼板降低,这样会同时降低一层的层高,而且必然改变两翼建筑的上下两层传统比例关系,这并不符合当时的修复原则。另一种考虑是将建筑整体放大,这得更换所有的柱子,改造涉及的范围太大,也不是理想的解决方案。最后还有一种直截了当的办法,就是对屋架的下端进行软包处理,即使碰头了也不会有太大问题,但这个办法实在称不上高明,时间一长,软包的部位会变成藏污纳垢的所在,难以清理。

最终的解决方案简单得可能让局外人根本意识不到这是整整思考了一年的成果:项目组在每一处屋架下方垂挂了一块20公分的黑布条,那些有可能碰头的人会下意识地低头。“既然改造建筑本身是一件很麻烦的事情,那我们就转换思路,想办法影响人的行为。这种看似情不得已的选择,其实更好地保持了文化遗产的真实性和完整性。”黄印武说。后来,他们还在黑布条下坠了一些铃铛。

物质世界的恢复过程夹杂着传统手艺的点缀。“以前我们补墙的基础,都不用水泥。水泥总会对石块有腐蚀性,我们用糯米、石灰和稻草。”杨春华说起修复工程里的传统手艺,“在锅里把糯米熬稠,然后把石灰加进去。像舂米一样舂,把粘性做到最强。”

在一张修复过程的图片里,两个工人正在测量水平。他们手里拿着一根橡皮胶管,将水注入其中,把两端固定住,当液面水平时,根据连通器的原理,它就在一个水平上了。“就是这样一个非常简单的技术,可以替代一些现代的仪器,这也正是传统建造里面非常吸引人的地方。”黄印武说。

这里90%以上都是白族人,汉族才是“少数民族”,白族话更像“官方语言”。他们穿着当地的服饰,过自己民族的节日,演奏着曲调固定、即兴填词的“白族调”。这里还散落了许多民间手艺人,木工与瓦匠远近闻名。当地人盖房子从来不需要出钱请人做,自家亲戚朋友就能帮忙在空地上造一栋“活生生”的房子出来。

一家客栈的服务员小何是本地人,她穿一件廉价的体恤衫和牛仔裤,短发,皮肤是农民特有的黝黑色,脸颊两团红色,像被太阳熨过一般。她的父亲是一名木匠。这里的人十七八岁就开始学习木工,一代传一代。她还有一个哥哥,是名画匠,负责在房屋的墙上写下吉祥的文字或画出山水风景与花鸟鱼虫。小何说,镇上曾有个特别有名的画师,但是死掉了。“可惜啊,现在没有人比他画得更好。”

一些传统技艺造就的建筑已经存在了好几个世纪,并不意味着它将永远能和人们在一起。在建筑师的眼里,建筑同人一样,有着生老病死。当初的单身女青年杨爱华已经是一个6岁男孩的母亲,她十几年前学到的最重要一课就是要记录不可逆的成长。“人们往往关注当下,对于历史总是健忘。这条街、这座老房子、这个小镇,都像孩子一样在经历成长,那些印记是应该被记录的。”杨爱华说,她一直像当初记录建筑一样,写下儿子的成长日记。

黄印武试图推行的“厕所改革”在外地人的带动下终于完成——游客不能没有水冲厕所,金钱总是更有说服力

随着修复的推进,黄印武发现,人又渐渐回来了。

集市还延续着热闹,只是由马脚子(赶马人)聚集的四方街搬到了更远处的街道上。集市建立起人们进行日常交流的平台,独特的魅力在于它的琐碎、短暂、不稳定性。进入新世纪,沙溪的集市却仍保持着陈旧的风貌,以服装、杂货、食品为主,商品类型繁多,价格低廉。每周五,仍然能看见收旧头发的和当街摆摊的牙医。只不过,整个集市由一项村民的日常采购变成了兼具外来人口“围观”村民生活的旅游项目。

住在山上的村民背着土豆下来赶集,卖完之后,找个小饭馆,喝顿酒,把钱花光。这是当地人赶集的全部意义。“农村人很多时候不会挣钱,也不会花钱,他们认准哪个便宜就买哪个,不会考虑性价比。”黄印武说。这种对于经商的粗浅理解,在此后与外来资本的竞争中暴露无遗。

修复古建之外,项目组也在为当地人改善基础设施,在地下建了水电线路和排污管道。老百姓习惯使用旱厕,黄印武在推广水冲厕所时并不顺利。“厕所一定要建在外面,建在院子里都不行,怎么能建在屋里呢?”这是当地人普遍的想法。

现代的生活设施与传统观念对峙,谁也没想到最终竟然依靠涌入的外来者解决了问题。

修复工程大体完成后,来沙溪旅游的人多起来了。他们给当地人带来财富,也带来畏惧感,并且悄悄改变着人心。

老槐树咖啡店是第一家“闯入”沙溪的外来者。店主老张还记得,刚来时的四方街有很多小孩玩耍,滚铁环、跳格子、踢毽子,“都是我们小时候玩的游戏。”60多岁的深圳人老张说。门前的小孩换了一拨又一拨,这位来自商业浪潮最前沿的投资者,终于在最近两年看不到当地的小孩子了。四方街上,取而代之的是举着小旗、带着扩音器的导游和“乌泱乌泱”的游客,“他们闹上一阵,导游喊着几点到哪家农家乐吃饭,就轰隆隆地走了”。

喧闹的游客带来滚滚财源。50岁的老赵是本地人,赵在当地是大姓,本家人喜欢在白族传统的“四合五天井”和“三房一照壁”的房屋中写上“琴鹤家声”四个字,说的是北宋赵抃为官清廉的传说。老赵祖上世代养马,早年是茶马古道上的马帮,到了他这辈,作为交通工具的马匹开始淡出,老赵头几年先是去当司机,后来又做起了牲口交易。50年以前,整个中国都在忙着“工业化”,沙溪人仍然专注于田间地头和牲口交易。

女人在田边心不在焉地放着牛,一边聊天,一边剥开石榴放进嘴里。老赵站在玉津桥上,盯着自家的5匹马。沙溪的旅游兴起之后,他给马戴上铃铛,做起了旅游者的生意,只要60元,就能骑在老赵的马上走5公里。

旺季的时候,老赵一个月能赚1万多,他还将自家的6间铺子租给了外来者,每间的月租是750元。老赵戴着长帽檐的帽子,白手套因为长期拉缰绳已经有些破损,说话时喜欢望着远方。

游客在春节时达到了顶峰,以前的核桃园里建起了停车场,沿路临街的店面一夜之间也开门迎客了。过去的小卖部换上了“生活体验馆”的招牌。政府在四方街上给找不着住处的游客提供咨询,安排在邻近的农户家里住宿。

村民一手拿着贫穷,一手握着命运,回到了人气聚集的村庄。

那些在客栈里铺上鲜艳床单的本地客栈很难与见多识广的外地人竞争,但黄印武试图推行的“厕所改革”在外地人的带动下终于完成——游客不能没有水冲厕所,金钱总是更有说服力的说客。但当地人还有坚守的底线:正中间的房屋无论如何不能装厕所,因为那是供奉祖宗牌位的房间。

两年以前,黄印武开始意识到,沙溪的发展有些不受控制了。据当地官员介绍,本地的客栈和商铺一共有140家,其中55%是本地人开的,45%是外地人经营,但黄印武的观感是外地人要多于本地。

越来越多的常规和旧俗被打破。来这里的游客说着现代的语言,想过原始的生活,但往往事与愿违。安琪两年前来到沙溪,因为这儿的宁静而留下,英语专业的她曾在四方街上摆摊卖过馒头。“四方街以前就我一个卖馒头的,每一个片刻都特别真实。”她说,以前的生活像脚踩在积雪上的声音一样宁静,但变化悄然发生着,资本涌进的速度超乎想象。“以前这里是滋养你,现在是干扰你,人心也变了,从打扫卫生的本地阿姨身上就能看出来,欲望在膨胀。”

“周围的邻居本来很和气,但因为租金的攀比,带来一些麻烦。”黄印武说,他慢慢发现,不是钱越多,生活就越好,周围的村子很穷,但人们过得开心。多年与各方的磨合,让他觉得,拉来几亿的投资很容易,但经济也很容易“摧毁”一个地方。

老宅子里传出了现代的西洋乐,早晨的沙溪人很少,这里已经变成了城市生活晚睡晚起的节奏,真正的本地人再次搬了出去,他们选择把房子租给外地人。老屋子在他们眼里与其说是文化遗产,不如说是换取舒适生活的工具。对于他们而言,没有比生活变好更实在的东西了。纯朴和不安,贫穷和自尊,这一切都在他们脸上。

有人说,这里是20年前的丽江:一方面,自然淳朴之美尚存;另一方面,也许用不了20年,这里就会沦落为资本与商业的角逐之地。

“这个地方永远是你的,你愿意快就快,慢就慢,发展的主体永远是本地人”

如果非要用一句话概括沙溪复兴工程的目的,黄印武说,那便是让当地人过上更好的生活。

对真实乡建的重重思虑,让黄印武寻找一条合适的道路。那不是从天而降的外来者生硬打断原本的文化风俗脉络,随自己臆想设置、凭空建造的乡村,而是创造出改善基本生活质量的大环境的同时,引导并帮助原住民更好地自治,实现原住民自信、从容、有尊严的生活。“我们已经开始探索这种模式是怎样的,我们都很好奇,这条路走下去,最终的结果会是怎样的。”

本地人对于外来的资本无力还击,甚至根本不想还击。既然自己经营不过外地人,就干脆把房子租出去,自己搬到更远的地方盖新房。现在的寺登村已经离黄印武最初的理想越来越远了。

如今走在寺登村核心区的街道上,黄印武很少能碰见本地人。如果碰见了,对方会恭恭敬敬地喊上一句“黄先生”。小孩、打工者、商人、官员……几乎沙溪的每一个人都对这个停留了12年的“黄先生”赞不绝口,当地有名的长者将他的名字编进对联——那是至高的礼遇。

但这位最关心沙溪的“外来者”深知,即便自己再受尊重,“你跟他们说,不要过度开发,就好像把钱摆在别人面前让他不要拿一样,不现实”。

村民像细胞一样,一点点膨胀。不患寡而患不均,祖宅的产权常常是几个后代来分,由此衍生的纠纷不断,东寨门南侧的房子因为产权问题至今荒废在那里,房顶上的草枯了又绿,绿了又枯。

蠢蠢欲动的膨胀个体啃噬着最后一点公共空间,家家户户争抢着在空地上盖房,盖新房子本来需要宅基地的指标,但黄印武说,这件事在当地是个可以“变通”的事情。个体户的竞争也开始暴露出道德根基的动摇,假货出现,“这里很多的特产蜂蜜都是假的,不会有那么便宜的价格”。

汽车绝尘而去。沙溪寺登村外围新修的道路很宽,但很多路口没来得及装上红绿灯,如同一个隐喻。

乡村建设者黄印武反复强调一个概念:农村的发展是基于本地人的发展。“这个地方永远是你的,你愿意快就快,慢就慢,发展的主体永远是本地人。”

联合国教科文组织的杜晓帆说,对于活态的文化遗产,维持现状不是目的,而是要社区发展。居民应利益最大化,而非外来的资本侵入把利益摄取之后,当地居民只得到微小利益。

在经历了未曾想到的挫败后,这位孤独的乡建人士建议用集体化经营的方式,代替原子化的个人。个体户的经营已经带来了诸多灾难。“挣钱不一定给个人,而是用集体经营的方式,村里共同享有福利。”

黄印武认为,乡村发展的核心应该强调它的文化根基。集体性和有限性是农村生活很典型的特点,农村的个体要做成一件大事,很困难。村里的人相互帮忙往往不计报酬,这是一种集体的生活方式。

他正在尝试集体合作的方式为周边的村庄招商选资,当实践能证明这种方式可行时,他相信寺登村的村民会回来。

永远保持着笑容的黄印武指着一盆被捆绑的盆栽说:“弯曲的植物盆栽就像现在的乡村建设,按照个人的意愿在做,而非从本地的实际出发。”

河流向前延伸,一会儿宽,一会儿又变窄了。青草从河水里生长出来,沿着河坡一直爬上去,爬进了稻田。

沿着稻田走几百米,就到了黄印武在沙溪的家,有调皮的小孩在临街的外墙上写下:“嘿,我是读书人。” 几年前,黄印武买下这个老宅,爱穿本地布鞋的他过上了最本土的生活,如今,已经很难定义黄印武到底是外来者,还是本乡人。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制