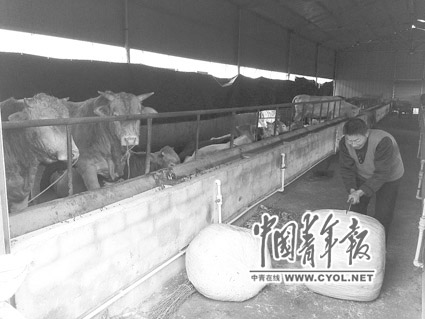

12月1日,中国青年报·中青在线记者来到淅川县柴沟移民新村时,村民张任斌正在村里新建的养殖区给牛拌草料,他对搬来新村的具体时间已经记不清了。张任斌的养殖业刚刚起步,已经从去年的两头牛,增加到今年的4头。平时,他还帮邻居照看鸽子,每月有1500元工资。虽然对移民前的老家充满了怀念,但随着新村生活的稳定和收入的提高,张任斌已经适应了新家并开始规划未来。

村民王林强养殖业起步较早,已经有40头牛的他开始讲起了新家的好处:“以前在山上牛吃草不花钱,但一家最多只能养五六头。刮风、下雨等天气不好的时候也要上山放牛,现在天气再不好也不怕了。”据王林强估计,养1头牛能带来3000至5000元的收入,这让他对新家的生活很满意。

柴沟移民新村属于独立行政建制移民村,位于厚坡镇西北6公里处。搬迁前,这个原来在香花镇南部山区的村子,村民每人约有一亩三分的坡地,主要种植小麦和玉米。“地陡,收成的好坏要看天气。”柴沟移民新村主任赵志清说。年景好时,一亩地能打250公斤玉米,每亩纯收益最高能达到400到500元。为了增加收入,不少村民养殖牛羊,“每天赶着自家的牛羊去山坡上吃草,并不成规模。一年下来,人均收入也能达到2000到3000元”。

2011年6月25日,家住在丹江口水库边的赵志清和他的乡亲们,从香花镇搬迁到厚坡镇柴沟移民新村。他说,搬离故乡的那些日子,心就像是被撕裂,疼痛得无以复加,更不知道以后的日子该咋过……然而,两年过后,经过搬迁的移民收获了数不尽的喜悦:告别了山里的5间砖头平房后,按照政策,赵志清一家住进了由政府补偿建设的两套共192平方米的新房,并用低息贷款在统一规划的养殖小区里养了15头牛和1000多只鸽子,并租种农田100多亩。2014年,赵志清家全年收入突破30万元。

地域的迁徙让村民们意识到土地利用上的另一种可能——从事种植业、养殖业、加工业等,变身为生态产业工人。这也为他们的生活带来了新的转机。

2011年6月25日,171户移民、共786人搬迁到了厚坡镇。新村距离镇子约有20分钟车程,地处平原地区,土壤肥沃。“看着面前平整的土地,心里高兴却也犯愁。”当时刚被村民推选为村主任的赵志清,为村民不能再去山坡上搞养殖,收入少了一大半而发愁。“针对村里原来有养殖基础的情况,移民局干部引导大家继续发展养殖业,并建议村里选出代表,去山东菏泽考察养殖项目”。

“按照国家政策要求,移民后获得的土地不少于移民前。”在新村,每位村民能分到一亩四分地。可是没有了山坡如何搞养殖经营?村里召开村民大会选出群众代表,又通过群众代表、村干部、党员、村支部层层投票,拿出了一个议案,决定先给村民们每人分一亩地,等考察结束后,再根据是否愿意参加集中养殖业分配土地。愿意参加养殖的,从剩余的土地中每人名下再分得三分七厘的地,连同之前的一亩地一起,同村集体签订合同,以每亩每年至少500元的价格出租土地,同时给这些村民再分三厘自留地。对不想参与养殖的,在之前分的一亩地的基础上,再给四分地。这样,既能保证每位村民都会分得一亩四分地,又能合理确认用来养殖的土地数量。

考察的效果出乎意料的好,“大家都觉得养殖场是个致富的好思路,看着人家建的养殖场,心里别提多羡慕。”曾锋,这个村民眼里的能人回忆说。原来在香花镇时,他就在镇子里开修车店,很快就成了村里的富户。移民后,他看准村里要建养殖场的时机,联合李建军等几十位村民,交了一年的承包费10万元,一起承包了村里的第一个养殖场。就这样,2012年6月,在66亩土地上,开始建起了养殖场。

2013年年底,曾锋他们并没有续签下养殖场的合同,因为淅川县合兴冶金保护材料有限公司,以40万元一年的承包价格,包下了这个养殖场,并出资500万元改建成了年产5万头生猪的繁育场。

但曾锋这些村民也不甘示弱,几个养殖户联手成立了淅川县瑞丰养殖农民专业合作社。2014年,他们又和村里签订合同,租了20多亩地,建起了村里的第二个养殖小区。除了支付村民出租的土地费用,还要负担村里的管理费用,但他们义无反顾,一签就签了两年的合同。

曹磊和他的家人共同承包的养鸽场,就在村里的第二个养殖小区内,“鸽子的喂食、饮水基本实现了自动化,还需要人工处理饲料等工作,就请村里的乡亲来做,按月给开工资。”1989年出生的曹磊,念起生意经来头头是道。现在他养殖的肉鸽和鸽蛋远销上海,“一个鸽蛋3.6元,一对种鸽纯收入130元。”曹磊扳着手指算了算,每年纯收入就能达到100多万元。

现在村里又平整了62亩地,仍然以每亩每年500元的价格出租,由淅川县合兴冶金保护材料有限公司投资2000万元,将在这里建起种猪1500头的繁育场。171户移民,有96户参与到了养殖中。

走在平整的水泥路上,两边是整齐的移民房。赵志清边走边讲,这里是村里发展的烟叶300亩,那边是蔬菜大棚100亩,还有辣红素食品加工厂,远处红红的一片红叶石楠,是村民承包的苗圃……

“每年,村里都会给村民发‘红包’,刨除村民出租土地的钱款,村里每年给70岁以上老人的过节费和卫生费,剩下的按照派出所的户口,平均分给所有村民。2013年,村里的人均收入达到8000元以上,2014年人均收入增加到1万元以上。从2014年农历十月到腊月,村里就新购了20辆家用轿车。”赵志清说。

据悉,2011年8月大规模移民集中搬迁完成后,南阳市迅速实施工作重心转移,扎实做好移民后续发展各项工作。特别是去年以来,以迎通水为契机,在全市开展“移民稳定发展年”活动,实施“强村富民”战略,制定移民三年培训计划,开展移民美丽乡村建设试点工作,确保移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。目前,移民生产较快发展,收入明显增加,生活水平逐步提高,移民总体稳定,正在融入当地社会。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇