□在艺术家村长的带领下,笔都不会拿的村民到北京798艺术区办过展览,不知道《秋菊打官司》的人们集体看了托尼·加列夫的《只爱陌生人》。他们见惯了外国人和摄像机镜头,却保持着有病去道观看的传统。村里多是老人留守,却诞生了各种行为艺术。

□在美术馆参观时,天空突下大雨,68岁的靳女女转身看着窗外的雨水出神。德国记者问他:“你为什么要看下雨?”他回答:“我的家乡半年没下过一滴雨了。”对方又问:“那你觉得艺术和雨水哪个重要?”他说,“艺术重要。雨水比艺术更重要。”

一进石节子村,首先看到的,必定是村长靳勒的脸——眼球外鼓、眉骨高耸、鼻孔大张。

这张脸被嫁接在鱼的身体上,双臂、而不是鱼鳍贴在身体两侧。黑色的飞鱼人雕像被铁架支着,悬在崖边的黄土地上。记者问起这座雕像的寓意,副村长李保元手一摆:“就是年年有鱼嘛!”

站在村里的任何地方,都能看到这个甘肃小村的全貌:整个村庄的13户人家像鸟巢一样,依着山势分落在五层台地,面朝黄土沟,背靠黄土坡。

正月的早晨,村里的雕塑比人还多。一片灰黄中,一尊手握条绒鞋的汉白玉雕塑“村庄的母亲”白得刺眼;硕大的将军头像直接放在山坡上;为防止老人难为情,两尊真人大小的裸体雕像掩映在荒草中。

这些都是靳勒的作品。2008年,土生土长的石节子人、艺术家靳勒被村民推举为村长。次年,石节子美术馆开馆。

在这位西北师范大学美术系副教授的领导下,笔都不会拿的村民到北京798艺术区办过展览,不知道《秋菊打官司》的人们集体看了托尼·加列夫的《只爱陌生人》。他们见惯了外国人和摄像机镜头,却保持着有病去道观求签抓药的传统。村里多是老人留守,却诞生了各种行为艺术……

“在这待几天就觉得自己也艺术了,特别魔性!”一位云南艺术学院的硕士研究生扯着嗓子说。他们是来拍纪录片的,几个人扛着机器,沿着盘山路走了半个多小时进村,然后没花上10分钟,就把全村逛完了。

一个艺术家带一个村民,用一年时间共同完成一件艺术作品

在石节子村,家家都是一个样式,四合院结构的三间房,房顶从三个方向向院里倾斜,用来收集难得的雨水。门边的土墙上,用花椒刺钉着春联,这是村长靳勒统一编写的,每副春联里都藏着村民和艺术家的名字。

杨菊秀家的上联是“频繁忙碌为家乡”,下联“真诚感动迈小康”,横批“菊秀成林”。68岁的杨菊秀和本土画家成林是“一起飞——石节子艺术实践”艺术计划的合作伙伴。

去年5月,这一计划由石节子美术馆与北京艺术组织“造空间”联合启动,25个艺术家从全国各地来到石节子,用写着名字的土豆抓阄,与村民一对一结对子,以一年为期,共同完成一件艺术作品。

一截原木放在火炉边,上面是成林用记号笔写的“杨阿姨画屋”,有些发福的杨菊秀呼哧呼哧地喘着气,把两根铁钎相继放在火炉中,然后用烧红的钎头沿着笔迹烫下去。

一股股白烟冒出来,屋子里充斥着烧木柴的味道。举着单反相机的成林侧身躺在地上,寻找拍摄角度。老太太则头也不抬,仿佛只是在做纳鞋底或者喂鸡的活计。约莫过了半个小时,老人烫完最后一笔,放下铁钎,两手下垂,面无表情地站着。

厢房的墙上挂着两幅画,也是杨菊秀和成林合作的作品。一张名为《好雨知时节》的黑白画作,杨菊秀所做的下半张是一棵棵低矮的小树,成林在上半张画了云彩和雨。另一张比较违和,成林画的左边是一个长着盆景脑袋的孩子,右侧的杨阿姨画则全是不同大小的圆圈。 “我不会画,就画圈。”杨阿姨有些木讷地说。成林用小字帮她标上了,“桃子”“花椒”“梨”。

几年前,老人6岁的大孙子死于脑瘤。儿子在县城帮车卸货,被连人带货从车斗里翻下来,头先着地死了。

提起过去,杨阿姨的老伴儿、77岁的孙连成忽然哭了出来,用脏兮兮的袖子擦着眼泪,一遍遍地重复着:“欠的钱还清了,都还清了。”

厢房里保留着儿子一家住过的样子,没有太阳的时候,老两口就坐在里屋的炕上,对着儿子结婚证上的照片出神,这是儿子留下的唯一一张照片。

成林把烫着“杨阿姨画屋”的原木搬到门口,当座椅,也当招牌。这个在6公里外的秦安县城开了画室的画家打算,把这里建成孩子的艺术体验基地,也为杨阿姨带来一定的经济收益。

双腿瘫痪的孙连成也是“一起飞”的成员,作品名为《孙连成》。与他合作的艺术家试图在石节子“激活基层政治空间”,方式是把村民聚在一起讨论事情。开会时,这位“从兔年起就没下过山”的老人和平时一样,瘫坐在角落里,身边放着拐杖。

而在去年夏天的夜晚,一个艺术家让村民靳世林骑上了自己的脖子,两个大男人拄着一根拐杖,只穿内裤沿着山路徒步,从黄昏走到黎明。这是“一起飞——石节子艺术实践”艺术计划中的一个项目,名为《一人半身高的夜晚》,“艺术家想用这种方式唤醒农民的平等意识”。

平日里,他的儿子,18岁的靳红强是唯一留在村里的年轻人。他身高和智力尚不及七八岁的孩子,几年前,红强娘梦见儿子死了,去道观求签,得知要用她的命换儿子的命。女人转身回家,喝下了一整瓶农药。

因为腿脚不好,刘西花很久没有走出石节子了,这直接影响了她的艺术作品。去年冬天,与她合作的艺术家来到村子,恰好天降大雪,艺术家兴奋地在雪地上写下:“这里没有问题!”而今,刘西花躺在家里的土炕上,感冒了。

按照这个名为《这不是一个方案》的作品方案,这个爱笑的老太太本该在春暖花开的时候去北京,站在天安门广场与艺术家合影。

干惯了粗活儿的村民,用小铲子在崖壁上一笔一画抠出“石节子美术馆”几个歪歪扭扭的字

来人多的时候,村口的广场停满了车。刚当上村长那年,靳勒曾想把旁边放柴的窑洞推平,建成一片大广场。施工的时候,原本同意被占地的村民变了卦,差点和施工方动手。靳勒不得不赶紧从兰州的学校回村,纠纷解决了,大广场也没修成。

石节子是叶堡乡新联村下的自然组,靳勒这个村长更像是“义务劳动”,没有工资,也没有行政权力。在学校任教的同时,他每月至少回一趟村子。他曾与村民聊起村庄的发展方向,对方回答说:“不可能更好了,已经顿顿都是白面了。”

2009年夏天,石节子美术馆正式开馆。干惯了粗活儿的村民,站在平时打理果树用的梯子上,用小铲子在崖壁上一笔一画抠出“石节子美术馆”几个歪歪扭扭的字,下面是用桃木枝扎出的英文名。

字是靳勒的母亲何蠢蠢写的,老太太不识字。她和七八个大妈一起,照着别人的字一笔一笔“画”出来。靳勒把这些“书法作品”拍照,上传到自己的博客上,然后根据留言选出网友最喜爱的题字。

2010年正月,村民自办了石节子电影节,来自北京的导演带着电影来到村里放映。对着电视台的摄像机镜头,村民们在美术馆题字下站成两排,像城里人一样微笑着挥手。

开馆一年,“解放几十年就没来过”的干部进了村。乡领导进村考察时,同行的记者在泥地上摔了一跤。乡政府随即拉来3车水泥,村民自己动手,把脚下踩了上百年的土路变成水泥路。

乡里还给了13盏路灯头,每家一盏,村民自筹了路灯杆。“可能是石节子出名了,来那么多外国人,该让石节子文明一下了。”李保元自豪地推测。

然而,由于连着自家用电,路灯只在白天起到装饰作用。即便在正月十五的晚上,也只有三盏路灯被点亮,一户人家亮起了灯笼,没有人家放鞭炮。

会捏泥人祈雨的孙尕成在院子里点了三炷香。“等有窑了就捏泥人卖,今年是猴年嘛,我还会捏猴子呢!”在外打工的孙子逗爷爷开心:“那我也回来跟你捏泥人。”

20分钟后,这个离家打工4年的年轻人又和县城的朋友喝酒去了。对老人来说,晚上8点,村里的一天已经结束,而对这个喜欢自拍的少年而言,“一天才刚刚开始”。

孙尕成对未来充满期待。早在靳勒2008年春节被推举为村长时,就提出了修建陶瓷厂的设想。按照他的规划,陶瓷工作室不仅包括烧制陶瓷的工厂,还应该有公共空间,接待学生、专家前来交流。他希望,石节子将来能有自己的产业,让年轻人不再外出打工。

眼下,四孔窑洞已经挖好,砌窑的砖也已到位,却因缺乏资金迟迟没有动工。靳勒告诉记者,有人说好投资,做了一半不知道何时继续,他也不好意思催。但当有艺术家提出众筹动工时,又被他拒绝。有人听说,靳老师希望“找个大腕儿来投资”。

“艺术有啥用?还得靠经济。”85岁的靳海禄板着脸道

“大腕儿”来的当天,全村人早早就得到了消息——德国大使馆又要来人了。

下午阳光最好的时候,考察德国大使馆基金资助农村旱厕改造项目的玛丽和莎莎与村长靳勒在山梁上亲切会面了。2013年,同样在德国使馆基金的资助下,副村长李保元家建起了第一座公共澡堂,而早已习惯了水比油还金贵的村民不习惯洗澡,更不习惯花钱去别人家洗澡。北京来的莎莎认为这只是时间问题:“当代艺术都接触了,澡堂子还有什么不能的?”

在靳勒家院子里比乒乓球台还大的铁桌旁,村民陆续坐了下来。靳勒身体不好的老母亲也从屋里走出来,皱着眉头叉着手,用“你渴不渴”回答来人的一切问话。

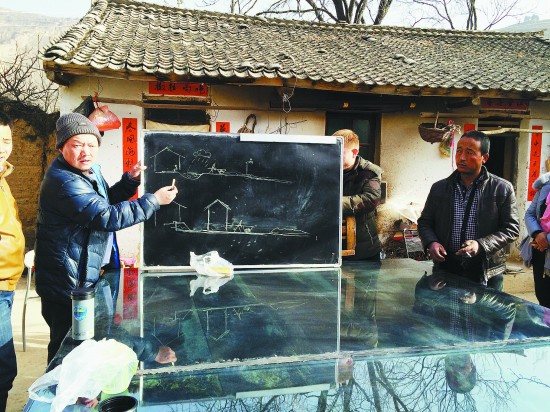

荷兰人玛丽自带了水杯、咖啡、黑板和粉笔。对照着莎莎的iPad,靳勒把旱厕改造示意图画在黑板上,供大家讨论。

用惯了旱厕的人们似乎对杀菌、发酵、粪尿分离提不起兴趣,有人开始聚在门口聊天,靳勒的三娘索性进屋和大嫂唠嗑去了,连最能接受新鲜事物的副村长李保元也萌生了退意。

3个小时的讨论效果显著:近40人挤在靳勒家院子里,一共消耗了一盘花生、一盘瓜子、五六壶开水。一直跟着靳勒的红强也被城里人带来的方便面转移了注意力,坐在门槛上,吃一包,抱一包。

“村民的想法是很实在的,对能带来物质实惠的东西感兴趣,如果不是旱厕改造,而是统一换成抽水马桶,反应肯定不一样!”成林推测道。这在老村长靳同生处得到了证实,老人家一边用斧头给自己剔一根拐杖,一边有点不好意思地笑道:“村民不给钱不干活儿呀!”

有一年,西安美术学院的学生来村里学习,在村民家吃住半个月,每人每天给了50元。还在村口留下了艺术作品——在岩壁黄土上抠出形状,填上红泥和树叶,组成电子产品开关机键的样子。

另一件作品是白灰刷的一行字,如今已经模糊:“一切都会变好。”

去年8月,靳勒组织村民用铁丝和木棒做芯,把和了村民衣物、毛发的泥糊在外面,做了300个“泥棒子”,被送到新落成的银川当代美术馆参展。

参与制作的村民,获得每根50元的报酬。提起这事,靳女女老两口乐得合不拢嘴:“做了30根,得了1500块钱!”这是他们当年最大的一笔收入。

李保元正在收集酒瓶,防备着有哪天进行艺术创作。“从腊月廿八开始喝的,现在攒了七八十个了!”这个平时在县城跑车的汉子相信,“艺术是能赚钱的好东西”。

借着微弱的手电光,李保元指着自家的后墙给记者看,像是挂着一长联鞭炮,一条一寸多宽的大缝子从上一直通到下。

这是当年四川汶川特大地震时留下的。曾任秦安县叶堡乡党委书记的王玉峰告诉中国青年报记者,自己曾为危房一事找过县里,危房改造是把土坯房改建成砖房,县里给每户补贴5000元,而这个钱数远远不够。仅是运费,“一块砖头就要一毛钱”。靳女女伸出一根手指说:“一年的收入,去掉吃喝和肥料,啥也不剩。”

“房子太破,年轻人说不上媳妇。比如这个少年,多帅,就是找不着。”村里人蹲在一起晒太阳,一个妇女指着孙家小伙子说。在村里,房子加彩礼是结婚的标配,彩礼需要近20万元,修房子更是农人们付不起的价钱。在石节子村,35岁以上的光棍有6个。

“艺术有啥用?还得靠经济。”85岁的靳海禄板着脸道:“我不懂艺术,村民也不知道艺术是啥。”他是靳勒的父亲,这个老党员认为,儿子想带领村民奔小康,想法是好的,但是“一个人的力量是有限的,还有公家的事要顾”。老人叹了口气:“没有资金,村里没有资本家啊。”

“靳老师的朋友圈都是美术界的,没有抓钱的人。如果认识个什么局的,村里多多少少变个样子。”老村长靳同生用指头抹了抹烟灰说

从2009年美术馆建起来到现在,靳勒说自己前后在村里投入近20万元,雕塑的搬运、村民进京的食宿、艺术家的往来接待都是他自掏腰包。“靳老师如今也投不动了。”晒太阳的村民七嘴八舌地说。

老村长靳同生说起对面村的传说。前些年,一个银行行长坐车经过,遭遇了车祸,一个村民救了他。为了感谢这个村民,行长给村里投了200万元开了工厂,全村人从此过上了幸福快乐的生活……

“靳老师的朋友圈都是美术界的,没有抓钱的人。如果认识个什么局的,村里多多少少变个样子。”老村长靳同生用指头抹了抹烟灰说:“变化有,作用不大。”

靳勒的三娘刘西花畅想,如果有一天,村里真有了钱,比起建陶瓷厂,腿脚不好的她更希望能先把家里的危房修一修。比起在村里建美术馆,她也更希望有个老板投一笔钱,在村里建个工厂,给人们点实在的好处。

“靳老师花了这么多心血,我们得尽量支持。” 一个妇女说。对于没有经济利益的失落,村民不对靳勒提及。被问及是否愿意从事艺术活动时,几个人交换了一下眼神,纷纷表示:“愿意,都是自愿的。”

“嘴上说支持,做事都叫不来人。”靳海禄直率地说,为了接待外来客人,靳勒给每家买了一个电水壶,但艺术家们还常常没水喝。“都来我这里喝,烦得很。”老人皱着眉头说,随即像想起了什么似地问记者,“你喝水不?”

村里2014年才通上自来水,在此之前,只能下山挑水吃,水是咸的,几乎人人喝得牙齿红黑、牙床发紫。2007年,借一次艺术活动的机会,靳勒带着4个村民免费去了趟德国。

在美术馆参观时,天空突下大雨,68岁的靳女女转身看着窗外的雨水出神。德国记者问他:“你为什么要看下雨?”他回答:“我的家乡半年没下过一滴雨了。”对方又问:“那你觉得艺术和雨水哪个重要?”他说,“艺术重要。雨水比艺术更重要。”

“十天不下雨,碗大的桃子干得跟个核桃一样,啥也收不上来!”坐在墙皮开裂的土屋里,头戴解放帽的靳女女说,现在主要的经济来源是种花椒,摘下来晒干拿到山下卖,一斤两三块钱。收成好的时候,一年收入也不过几千元。

虽然收入不多,但村民家家都有保险箱。这是一位艺术家送的,也是“一起飞”项目中的一个,最终将在一个特定的时间“开箱验货”,看看这个贫困地区的人们往里面放了什么。

靳女女把护照、德国行赠送的画册、一张5美元、一张10欧元的钞票、几张别人送的报纸小心收好,放进了保险箱,尽管他只认得自己的名字。

很长一段时间里,出过国的4人成了十里八村的红人。他们对村民讲起坐飞机的感觉,“起时候一扬,落地时平稳”。羡慕地说起德国农民的幸福生活,“收麦子、打药都有机器,地上坡是平的,家家都有小汽车”。

村里的热闹随着阳光散去,几个兴奋的城里人转上山梁,互相喊话,体会“通讯基本靠吼”的感觉。村民回到家里,舍不得点灯,却几乎家家开着电视机。老人最喜欢的节目是《新闻联播》,觉得今年的春晚“好得很”。

有人总是开心地笑着,因为3个孩子都出去读书了,再也不用回山沟沟。也有人对记者抱怨女儿大学的专业“项目管理”,他不太满意:“我觉得女孩儿学美容美发最好。”

在靳勒看来,变化已经发生。“有了美术馆后,交流多了,他们更了解外面的世界,也自信起来。”

2月28日,媒体人江雪为石节子众筹的小卖铺在靳勒家院里开业,作为全村最有文化的老人,靳海禄端坐桌前,左手秤盘,右手算盘,身后的旧木架上放着洗洁精、牙膏、洗衣粉、矿泉水等商品。开业第一天,进的1100多元货几乎全部卖完了。

在这里也可以买到靳勒制作的石节子花椒。一两一包的小袋包装,上面带有石节子标识和编号,商标是靳勒的“壁虎人”形象。曾有艺术家提出要帮村民卖花椒,结果被靳勒“在电话里骂了一顿,见面又骂了一顿”,因为“卖花椒是靳老师的作品”。

去过县政府的李保元相信,提高石节子的知名度,争取政府支持才是发展的正解。“政府还没有认识到艺术的作用。” 他天真地认为,只要美术馆办起来,村子就不会消失,“村里的人走了,外面的人再进来嘛”。

去年七八月,乡里把石节子村上报到省里,靳勒不知道项目的名字。如果项目获批,石节子将获得复原原貌的支持,获得约90万元资金,整修土坯房。当时在任的乡党委书记王玉峰说,希望由此把石节子打造成秦安县的旅游景点。

而靳勒想做的,从来就不是扶贫。他承认,艺术家和村民的思维时常不在一个频道上,村民考虑富起来,而艺术家希望促进人思考,意识到个人的价值。

在靳勒父母家旁边的窑洞里,几条长着靳勒头颅、虫子躯体的雕塑匍匐在地。这些“虫人”曾在北京798开展,当时,8名石节子村民受邀来到北京,为虫人光秃秃的身子穿上从家里带去的粗布衣服。

“因为这就是我的状态,我就是这样爬行在土地上的。”靳勒解释道。30年前,他作为村里第一个大学生走出这个贫穷的山村,转而成了班上最穷的学生。

他为城里人发烟忽略了自己而介怀,在相当长的时间里,他内心饱尝了农民进城的自卑。这位52岁的艺术家光头、蓄须,很少眨眼睛,连笑容都不可亲。

他相信正打工的年轻人也在经历这种自卑:“他们逃离村庄,加入到建设都市的大潮中。他们可以为你盖房,为你洗脚,为你保安,可以全心全意地为你服务。”

“在中国社会转型中长期匍伏在主流社会之外的农民,如今当了家,也做了主吗?”在名为《主人》的“虫人”展览序言中,靳勒写道。有评论称他的作品“触摸到了中国农民的生存困境”。

像是与自己较劲儿,从2005年起,靳勒开始尝试把当代艺术带回村庄。他用金箔纸包裹黑漆漆的老农具,邀请艺术团为村民办春晚,让国外艺术家与村民交流戏剧,把每一户裂缝的土坯房都视为美术馆的一个“分馆”。

村民出于“搞艺术能吃猪肉、能旅游”的考虑,推举靳勒当村长。他犹豫了一下,同意了。“学了艺术,没有其他的能力,父母在哪儿家在哪儿。”今年已是他当村长的第7个年头。

“以社会环境作为背景,以人的生存作为作品,在贫穷的底色上涂上艺术颜料,石节子就是靳老师的乌托邦。”艺术家成林认为,在社会转型时期,靳勒想用艺术的方式搭建平台,看看在农村衰败的路上,艺术的手能起多大作用。

在靳勒看来,变化已经发生。“大家总是觉得自己比不上外面的人,有时候见到外人连话都不敢说。有了美术馆后,交流多了,他们更了解外面的世界,也自信起来。”靳勒说。

而在物质上,他希望村子尽可能保持原始的生态,比如为了让洗澡水二次利用,他提出洗澡不用化学制剂的设想:“用泥土或者路边的草擦一擦,说不定对身体更好。”

今年元旦,艺术家成林带了一只羊进村,在杨阿姨家请全村人吃羊肉泡馍。那是她家多年来最热闹的一次,也是今年以来村里人聚得最齐的一次了

沿着通往城里的路,过完年的年轻人离家打工了。黄土沟壑的背景下,公路边偶尔出现的整容广告牌宣示着城市的气息——欧美模特精致的脸旁边,写着“用美改变一座城”。

红强又成了全村人的孩子。胖墩墩的他表情阴郁,气场强大,常捏着喝完的饮料瓶在村里到处溜达。全村的狗都怕他,全村的人都爱逗他。

5年前,他陪着艺术家朱殿琼完成了个人作品展《等待》。在石节子干旱的春天里,朱殿琼和红强、还有一只牧羊犬一起坐在路边,鼻头晒得脱了好几层皮,作品的内容就是,在石节子等一场雨。一个多月以后,雨水落了几分钟,艺术家起身走了,作品完成。

而村里人还在等待。李保元在等政府的支持,他相信“政府还没有认识到艺术的作用”。他天真地认为,只要美术馆办起来,村子就不会消失,“村里的人走了,外面的人再进来嘛”。

今年元旦,艺术家成林带了一只羊进村,在杨阿姨家请全村人吃羊肉泡馍。大家坐在院子里,吃肉喝酒,连素来自觉“低人一等”的孙连成和杨菊秀也上了桌。那是她家多年来最热闹的一次,也是今年以来,村里人聚得最齐的一次了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制