一张500人的春节全家福让石舍村出名了。六辈人同处一框,最年长的超过了90岁,最小的还不满1周岁。

拍照那天动用了4台无人机。穿着紫红色棉袄的妯娌二人议论纷纷,好奇该对着哪台无人机笑。场面宏大得需要一台扩音喇叭来指挥。人们爬上山坡,摆出了一个拉长的“之”字型,才勉强挤上画幅。总共出动了19位摄影师,拍了六七十张。

“国内外,数百家媒体都报道了”,村支书任团结努力讲着普通话,在朋友圈转发英文报道,“我们这个小地方很少会来中央媒体!”

石舍村隶属于浙江省嵊州市下王镇,四面环山。不管从哪个角度看,它都是个极普通的村庄,但在研究者眼里,正因为此,对它的描述才具有普遍意义。

有学者说,在足够长的时间里,有的村庄被人遗弃,只剩了些断壁残垣;有的村庄被连根拔起,不知迁移到了什么地方;有的村庄被卷入城镇化的潮流中,变得面目全非。石舍村的266户人家守着故土,绵延子嗣,如同村里的老台门,稳稳当当地坐落在村落的最中央。

回家了!

“图上的500人只是一部分,大多是过年从外地回家的,还有一些本地的在家里吃午饭,没赶上。”村支书任团结估计,人齐了能有1500人。

他们都姓“任”,字辈朝、廷、喜、起、揖、让。在手机屏幕上看只是一些深色的点,点缀着红色。如果放大到电脑屏幕,还能看见怀里的婴儿、提着红灯笼的少年、整理头发的姑娘小伙和互相搀扶的年长者。

那天是正月初四,石舍村的电线杆被450只红灯笼包围。红气球扯着丝带,飞入空中,礼炮声鸣。年纪轻的挎着绶带,上面写着“石舍欢迎你”;岁数大的穿着黄色的志愿者马甲,操持张罗,指挥停车。任团结把对讲机塞进西服口袋,红色毛衣里扎着领带,伸手一呼,着急地喊了几句,仪式马上要开始了。

“我这个名字起得好,很多人记住了我。”任团结得意地说。

任团结的车里插着国旗,村民们修建了文化礼堂,党徽和国旗竖在中央。

庆典那天,文化礼堂前垒起戏台。粗壮的蜡烛插在废弃的油漆桶中,汩汩冒烟。整只的猪、牛、羊被抬上供台,挂着红绸。祖先的像和印着“任”字的姓氏旗就摆在上面,接受后代的跪拜。

最先行礼的是村长、村支书和修家谱出钱最多的任伟永,他属于喜字辈,出身寒苦,凭着勤劳和运气发了财,这次是从澳大利亚回来参加合影和修家谱的完成仪式。

祖先像上写着“石舍始祖自成公像”,长须戴冠,生于南宋,从陕西黄陵,经山东青州乐安,落脚浙江嵊州石舍。

任朝锦在太公像前拜了拜,他的儿子也从杭州回来了。“他们很听话的,回来就买营养品,年年买。”他比划着身上的衣服,“都是儿媳妇买的,去年买了1000多块钱的,鞋子300块钱,上衣500块钱,毛线衫400多块钱。”他又拿出糊着油垢的保健品药瓶,“鱼油,儿媳妇给买的。”

任朝锦个子不高,保持着天然的乐观。他一辈子都在石舍村种地,有几年出去打工。“30多年前,劳动力不让外流,一定要在家乡搞建设,现在孩子们都跑远了。”

他说年纪大了,改革开放了,分田了,自由了。但还是喜欢在家里,“欢喜干活就干活,家里安心一点。”他也不是没动过继续打工的念头,只是人家一看身份证,60岁以上不要,“年纪大了,体力减少了,待不下去了,怕你生病。”

每次儿子回家,他都给准备一个大编织袋的蔬菜,“夏天带夏天的菜,冬天有冬天的菜,省钱。”孩子们则买鱼买肉带回家。

为了赶上一早的仪式,一些归乡人凌晨2点就从上海、余姚出发,往家里赶。人们排着队上香,场面声势浩大。有人抱着婴儿,攥着两只小手给祖先像作揖;有人穿着围裙,呲着牙一直用手机对着画像拍;也有穿着时髦大衣的年轻人匆匆拜过。

喜庆的气氛一直持续到村干部轮番上台讲话。舞台的红地毯卷了边,话筒偶尔传来刺耳的声音,或者干脆掉线,台下一直嗡嗡响着,聊天的声音没有停止过。

后来家谱被装进箱子里,像宝藏一样抬出来,还盖上了红盖头。凡是捐款5000元以上的,都能获赠一套。

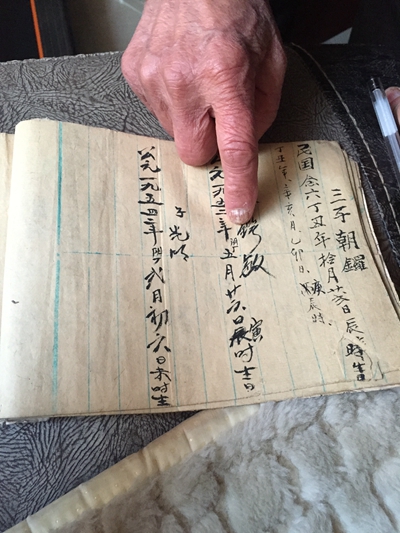

“藏宝箱”里总共有12册包装精致的家谱和一本村志,这套家谱是时隔81年后的续修。上一本家谱停止在民国24年(1935年),流传下3本,有两本在文革中被毁。

腰鼓队和舞龙队的表演一直持续到中午,随后人们一路敲锣打鼓走到村东头的玄武岩下。一根根规则的六边形条石组合成山体,像树桩,像摞起来的一块块月饼,也像蜂窝。村领导办公楼里贴着六边形的村民笑脸墙。

玄武岩的含铁量高,两块石头撞击,“铛”一声,像砸在铁上。据说,这些玄武岩在公元2世纪已经存在,凝结后产生六方晶体节理,被风化形成六方柱状。

巨石长出树来,成了最自然的布景。几代人在这里完成了维持生计的奇迹,挣扎着活下去,而且走完了生命的整个历程。

关于“石舍村”村名的由来,有很多种传说。但自765年前,第一个人两手空空来到这块土地的那刻算起,石舍村在能想见的日子里一直平淡无奇。

山路的起伏形成天然的合影梯步,越降越低,一直到了春天阳光照射着的粼粼河流为止。村民推测,也许当初建立村子的先辈,曾经站在这里,俯望下面盆地的绿色旷野,一面呼吸着清凉而甜蜜的空气,认为这一切就很理想了。

爷爷的爷爷的爷爷是谁?

决定修家谱是2014年9月8日,任团结日子记得清,那天也拍了一张全家福,人没这么多,在文化礼堂前面,站了四排。人们穿着夏装,汗涔涔的,老农户干脆光着膀子,翘着穿劳保裤子的泥裤腿,歪头抽烟。有3个人没赶上合影,被后期补上。

“你知道你爷爷叫什么吗?你知道你太公叫什么吗?”

对于这两个问题的疑惑是促成重修家谱的直接原因。“很多年轻的答不上来。”任团结说,“我想把历史记下来,看每家每户的后代怎么样。”

“生养之地人皆倾情,家乡故土,乃漫长人生的一站,亦是习练人生的初级舞台和熔炉”,“盛世修谱,旺地修志”,“不管走向什么地方,只要有一部村志在,村庄的根已经留住。”家谱和村志中写道。

支持修谱的村民则用了更直白的表达:“一个小小的老百姓,你的名字只有家谱里有记载。再过几十年、几百年,你的子孙后代能看到。”

当然也有人不理解,“年纪轻的,或者生了女儿的,‘修不修家谱跟我没关系’”。

为了收集资料,任团结和家谱修订委员会成员,去一户人家找了11次。他们带着表格,让每一个能找到的任氏后代填写,全家成员的出生年、月、日、时辰;历代媳妇的老家地址、父亲姓名;历代女儿的出嫁地址、女婿和公公姓名;已故亲人的死亡时间、墓地名称、方位,甚至朝向。

他们先是电话打过去,许多人不理不睬;再给人寄挂号信,邮票花了八百块钱;再不行就上门去找。“光打电话不行,对方很容易敷衍,得见面,人和人之间有亲密感。”

农忙时不搞,要等到中午、晚上,村里人得闲时再调查。

有时只知道一个名字和原来的地址,到那儿一看,地址换掉了。任团结拿着市里开的介绍信,再去当地公安局找新的地址。

有次,找到绍兴的一个村子,在村口打听姓任的几户人家。一见面,报上了对方爸爸、爷爷的名字。他30多年没有回过石舍,很小的时候同爸爸来过一次,放在箩筐里挑着。只记得村里柿子树多,要坐渡船过去,走路还得走10个小时。

“看到我们眼泪都流下来了。”任团结说,对方非要拉着他们吃饭,他们死活不肯,“最后到村口买了几瓶饮料给我们。”

拍全家福那天,文化礼堂前开了70桌酒席,招待的都是这样回家的外地人。任团结忙前忙后,脚上磨出大泡,晚上回去看手机一共走了3万多步。

这里的小孩从小学越剧,春晚上听到家乡戏会觉得骄傲。50岁上下的人,但凡电视里出现姓任的,心里就挺高兴。有人路过安徽蚌埠,听说有个村子也有很多同姓人,相距50多公里,也一定要过去见见。

七成人都在县城买了房,不然孩子结不了婚

最远道而来的,要属任伟永。他西装上衣口袋里插了朵红花,用家乡话站在台上发言。唱戏的丑角送他一个元宝,他回了一个大红包。

他今年40多岁了,21岁初到上海,做油漆工,熬了8年,东拼西凑了50万元开始做土建工程,自此发迹。开始给村里大大小小的工程捐钱,因此也在家谱中享有登上照片的权利。

村里最好的房子是他家的。对着文化礼堂,在屋里就能听见做戏的声音。建造三层小楼总共花了150万元,屋里装上了中央空调,65寸的电视,“家具都是从广州运来的。”任伟永的父亲任廷钰喜滋滋地带人参观新家,他穿着灯笼绒裤子和冲锋衣,比村里其他老头的腰板更直一些。

“现在有攀比了。”村里人说,这家盖了房子,那家就要盖更好的,再后来就要搬到县城里,“七成人都在县城买了房,不然孩子结不了婚。”

任廷钰的房子有衣帽间、Hello Kitty公主房,有5间卧室,属于子孙,老两口则坚决不住进来,住偏房,“怕死在里面,将来孩子们害怕。”

儿子在屋里装了3个摄像头,远远俯视着大门口,让他身在澳洲也能看见爸妈的情况。“以前在生产队里面,跑也跑不掉,务农,放牛放羊,一个人没有出去的,现在跑来跑去,都跑到外国去了。”任廷钰出生于1948年,记性很好。

他没去过澳大利亚,因为坐飞机会吐。60岁的时候他坐飞机到北京,吐得稀里哗啦。“我儿子让我去外面旅游,我不要去,都是一样的。故宫、天坛、八达岭,都一样的。什么地方都不如家乡好,随便哪个人,生在哪里就是哪里好。”

任廷钰曾经跟随儿子去上海,居住在静安寺的顶层楼房里,“什么也看不见”。“上海空气不好,房子太高。乘电梯都会晕,乘公交车也会晕,找不到方向。”

他一定要回老家,说是叶落归根。他最喜欢去山上转转,景都看遍了还是要看。

山上种着茶叶,先人一步步开垦出梯田。现在村内家家户户有制茶机,茶叶是主要经济作物。任喜祥是村里少有搞长途贩运的人,如今也已近退休年龄。改革开放之初,他决定去山东贩茶。没有本钱,借了2000元,扣掉50元利息,揣着1950元上了车。那时他胆子很小,开面包车走小路,怕被查税。时代刚刚掀起一块小口子,他冒冒失失的,至今也搞不清当初是不是需要交税。

钱是赚了些,但随着欠账增多,利润越来越少。打电话催债不给,人就得跑过去要账。“不像现在这么简单,微信给你转账几千,要什么品种,马上发过去。”

在任廷钰眼里,时代流转最显而易见的参照物还是房子。他的父亲四十多岁去世,他是家里的老大,底下有6个弟弟妹妹,一家9口挤在36平方米的老房子里,艰难过活。

在任廷钰28岁时,他拥有了第一个属于自己的房子,4个兄弟一起用泥巴建的。48岁时,他用外出打工的钱建了3层两间的房子,用的是白灰,墙根裂了大缝,因为没钱,水泥用得少,也没钢筋。到了68岁,他有了全村最气派的房子。几十年前大家盖房子帮来帮去的,现在一天需要120元的工钱。

“我小时候,村子只有现在一半这么大,全村一间新房子都没有。”

他记得1961年,村里饿死过人,树皮摘下,煮一煮,吃了。山上找不到青色的东西,能吃的都吃了。

磕磕绊绊长到19岁,在祠堂里半工半读。祠堂就在现今文化礼堂的位置,有16间房子大,“柱子那么粗”,任廷钰双臂围了个圆。雕梁画柱,每根柱子配有对联,大梁上有横批,挂有匾额。祠堂供奉着几千个牌位,每有一个人死去,牌位就多一个出来。

逢年过节,祠堂也照常做戏,吸引的极有可能是同一批人——当地的越剧伴着这些人的青春,如今他们成了爷爷奶奶,仍是喜欢天不亮就去文化礼堂抢座位,不睡觉也要听到天黑散场。

那时的戏台规模宏大,可容纳千余人看戏,五间大厅,前面中央戏台,两边道地天井,两旁是男女厢房,供老人妇女小孩病弱者看戏。戏台楼上是化妆室、休息室,楼下是厨房、商铺。戏台设计科学,中央上方有个八角音箱,演员唱戏时声音柔和动听,好比现在的立体音响。

这戏台先有绍剧《闯王进京》《牛郎织女》《木兰从军》,后有《智取威虎山》,全本《沙家浜》《奇袭白虎团》。

进入火红的时代,久旱无雨,晒得庄稼死去活来。“有文斗,也有武斗。老百姓自己斗自己,用枪打,砰砰砰,镇上死了好几个人。”任廷钰说。文革把牌位烧了,老庙也毁了。

老家谱上还记载着祖先的规训:“祠字创立维艰,子孙尤宜深省,三年翻盖或损坏即行修葺,不得怠缓坐视。”

到1981年,祠堂拆掉,开始建“大会堂”。但大会堂造得不好,上面漏水,木头腐蚀了,在新千年的夜里轰然倒塌。

“本来那天要放电影的,幸亏没放,不然肯定要压死人的。”任廷钰回忆。

老建筑倒的倒,毁的毁,败落如同春雪融化,既缓慢,又势不可挡。只剩个旗杆台门孤孤零零地立在村子中央,显出颓唐的样子。

它距离任伟永的房子不过两百米,却是时隔200年对于“显赫”的差别定义。现在村里人称发了财的人为“老板”,赚钱赚得多最有面子。

旧时绍兴习俗,凡中举的人,便可立旗杆。“以前住的起码是绍兴地区的大官!”这是村里出过最有名的人物,任团结兴奋地说。

只要你喊一声回家,无论我在哪里漂泊,立马回来

任蓉潇说到家谱还有点不开心,“那张全家福我是闭着眼睛的,单人照里我正在怀孕,胖都胖死了。”任蓉潇出生于1990年,是任团结唯一的女儿,刚刚做了妈妈,孩子2个月大。

她的爷爷任朝罗今年81岁,正好连接了前后两本家谱的间隔。他是村里辈分最大的人,跟着儿子任团结住在嵊州市里。

“我生孩子那天是早上8点多进去,下午3点多出来。后来他们告诉我,我爷爷一步都没离开过产房外,饭都不去吃。”玄孙女刚一落地,任朝罗就算了生辰八字。

孩子软趴趴的,一开始任蓉潇都不知道该怎么抱。她刚刚开始感受到生命的奇妙。好没影儿的她感觉忽然进入了一种情况,一种情况引出另一种情况,一来二去便连接出一个现实世界。

这个过程很像电影,就像在史铁生笔下,虚无的银幕上,忽然就有了一个蹲在草丛里玩耍的孩子,太阳照耀他,照耀着远山、近树和草丛中的一条小路。然后孩子玩腻了,沿小路蹒跚地往回走,于是又引出小路尽头的一座房子,门前正在张望他的母亲,埋头于烟斗或报纸的父亲,引出一个家,随后引出一个世界。

对于老人来说,开端是石舍村半山坡上的老房子,透过窗户第一次瞧见的世界。柿子树树枝延伸到屋顶上,最勇敢的孩子才敢爬上枝头摘柿子。还有一种叫做“洋肥皂”的大树,果子外皮可以用来洗手洗衣服。红豆杉的果子淡淡的,甜甜的,滑滑的,枝条坚韧,用来荡秋千不会折断。还有桂花、苦丁茶、三角枫、女贞子、冬青、合欢、麻栎、银杏……

村里1997年出生的任巧铮还记得用凤仙花做指甲油,“那应该是小女孩第一次觉得很美吧。”任巧铮在泰州读大学,学旅游管理,她家里用空闲的二层楼开了民宿,铺着火红的被褥,一个月都难得有人来住一次。“基础还可以,但缺乏特色。”任巧铮戴着黑框眼镜,穿着雪地靴,用专业知识评判着自家买卖,“家乡的变化与国家的发展有很大的相关度,农村只是比城市落后一点。”

她正用小爬犁翻晒萝卜干,初春的阳光洒下来,家里的母鸡舒展羽毛蹲在土里晒太阳。

年轻人生不出沧海桑田的许多感悟,对故乡的感念多与童年和亲情相关。

“过年回家见到儿时玩伴,聊的都是小时候的事情。”村里的大人在白天各忙各的农活,鸡鸣没多久,小孩子便静静穿过邻居的狗窝,咚咚敲门,一个小脑袋伸出窗口,一个人变成两个人,再变成一群人。

在晒场跳房子,在溪边过家家。伸手进河里用毛巾前后一兜,就能捉到鱼虾。梯田里有水生田螺、黄鳝、泥鳅,还有米虾,一种银白色的透明小虾。春天迎春花开满山,任巧铮放下爬犁,随手往远处一指,“迎春花,吸一下,可甜。”秋天野山楂遍地,很刺。

“每次我玩到一半,别人就说你姐又喊你回家了。”任巧铮深夜跟姐姐回忆过去,“总觉得你喊我的时候又气但又很幸福。”

“总是不肯回来。”做护士的姐姐说,“总是逃出去玩,喊你都不回来。”

“你放心,我一直是跟在你屁股后面的妹妹,从小到大,只要你喊一声回家,无论我在哪里漂泊,立马回来。”

“这可能就是这么多人回来拍全家福的原因吧。”任巧铮说,家谱和村志告诉他们,“哪一块山是我们的,哪一块田是我们的,有种另外的乡土感。我们想着去城里,不会待在这里,上一代想的却是把更多的东西留给我们。”

说话间,她姐姐6岁的孩子跑来找她玩,拿着iPad,一口标准的普通话。

村里50岁以上的人很少能说普通话,全家福里的他们大体都能互相认识,年轻的却有很多都面生了。

任蓉潇在嵊州市的银行里做客户经理,生孩子一周前还在上班。婚后两家父母给买了大房子,有装修现代的KTV歌房,窗外就是繁华的商业城。

新生命和新生活在年轻人跟前儿大刀阔斧地展开。年节里,他们把上一辈从戏台拉到微信里,抢红包。

一些人开始与土地告别。“我孙女18岁,不想老家,也没有家乡观念。”任廷钰的孙女正在澳大利亚读书,过年回家,整天抱着电脑不出门,“像小鸡一样”。她回家的十天里,作息比爷爷调慢了4个小时。

“我看她在电脑上玩蛇,开头这么一点长,”任廷钰两个手指一掐,“后来这么长,拉着”,他两手张开比了比,带着点好奇和又不愿意凑上前去的威严。

孙女不讲话,“他们有他们的想法,我们有我们的想法。”

连吃的东西都不一样,“他们吃的牛排、牛奶、巧克力,都是自己带回来的。我们吃的是大米饭,吃咸菜。他们不要吃咸菜,要吃新鲜的东西。”

有时候孙女喝过的牛奶不要了,任廷钰就拿起喝掉,虽然现下有了钱,但他不喜欢浪费,一顿饭吃不完,下顿还接着吃。

“牛奶还可以,不喜欢吃巧克力,太苦了!”他说。

没什么惊天动地的大词,就是要好好做人

“生命以自身为目的”,新修的宗谱序里写道,生命之为生命,就在于生生不息的延续,生命成功的经验是人自己摸索总结出来的,隐没于最日常的生活方式中,在家训、风俗、节度、礼数和门额楹联中流转、传递。

红色的家谱沉甸甸的,除了丰功伟业,也记载了谁家买了第一只手表、第一台彩电。

“成敬世业者,有显赫的名声者,固然光宗耀祖,为生命增色,要为之喝彩;恒耕读传家,能善始善终,绵延家族,亦足以歌颂。”这后一种情况向来是被当作最平凡的,但仔细思量并不简单。

历史上这里既非通都大邑,也不是军事要冲,相对于长三角其他区域,到底还是闭塞的乡土社会。这个小村子,见不到三瓦两舍、声色管弦的繁华,只有溪边农妇洗衣单调的捶打声。

当被问起家族中有何独特的精神气质流传时,无论年轻人还是上了年岁的,都在搜肠刮肚一番后,略显愧疚地想不出什么惊天动地的词汇,“也没什么,上一辈教育的就是要好好做人。”

在村民眼里,故土以冷杉的姿态,散发出新鲜又久远的迷人气味,吸引久居他乡者。灰褐色的低矮丘陵以及带状的狭长河流围绕着石舍村前屋后,风将云层托起,宅子间以肠道相连。

任团结的父亲喜欢看书,没事就坐公交车去新华书店,年轻时还给报纸投稿。他戴着皮帽,脸上堆着皱纹和笑容,因为不会说普通话,他一笔一画地在纸上写下感想:“自从家谱完成后,不论男女老少都知道了,这是好事。都说做得对、做得非常好。”这些七八十岁的老人,把过去写在纸上,再让亲朋输入电脑中,最后印在红色的册子里。

他的孙女任蓉潇自小离开石舍村上学,现在住在离老家一个小时车程的城市里。“不修家谱,辈分我们都搞不清楚。”

那天,任团结突然跟女儿提起,老家很久没人住过,打算重新翻修。任蓉潇不理解,城里有新家,村里的房子不大会去住,再去修修补补,有什么用呢。

“不去造的话,家就这样没了。”任团结说,“没有了就真的没有了。”

那一瞬间,任蓉潇觉得伤感,继而明白了为什么家里的老人一天到晚守在那儿,甚至不愿意旅行,好像这个家真的会被人偷走一样。

(感谢采访对象:任团结、任蓉潇、任朝罗、任廷钰、任廷坎、任揖初、任起法、任廷嘉、任朝园、任巧铮、任喜祥、任朝锦、冯纪良)

中国青年报·中青在线记者 杨杰

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制