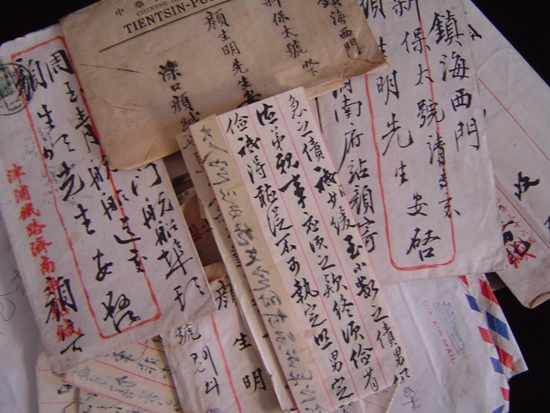

1500封家书和谭安利74岁的身体一样,在一点点衰老。

一封封书信,曾小心翼翼地把这个家庭的故事折叠封存,然后通过深达中国每一个乡村、集镇的邮政网络延展。然而现在,写在纸上的字迹正在变淡,承载它们的纸张也慢慢发黄、变脆。

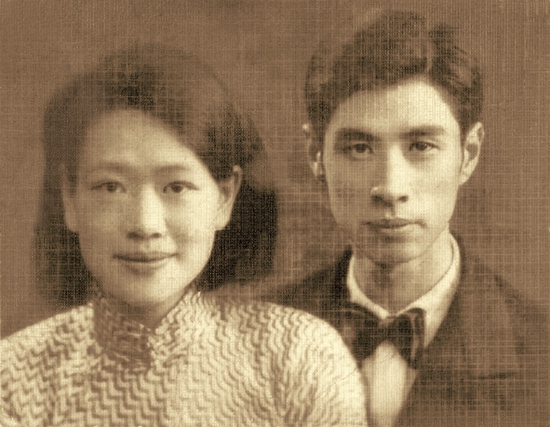

脆黄的纸张维持着谭安利的许多记忆。这个湖南茶陵的普通家庭,从7口之家开始生根发芽,直到变成现在百余人,枝桠伸到了长沙、北京、内蒙古,甚至美国。这个家族经历了百年沉浮。谭安利的母亲曾和陶铸假扮夫妻,保护地下党机关,也为了革命工作不得不舍弃自己的两个亲生孩子。

现在谭安利已经很少和孙辈讲起那些故事,“毕竟时代不同了”。

经历过战火的父母早已去世,还在世的几个兄弟姐妹中,谭安利是最小的那个,也早就花白了头发。他努力保存这些家书,把它们一张张放进装过各种老年保健品的盒子里,塞进铁柜子的顶部,可就连写信这种方式,都在像谭安利的身体一样,一步步进入暮年。

谭安利记得,小时候,信几乎是分散四处的家人之间唯一的联系方式。后来,即使上世纪90年代初家里装了电话,他仍然保持一个月写一封信的频率,“一些不太好说出口的话,都放进信里”。每一封信背后都是一次别离。如今微信的时代,家书正在变成一种稀有物品而被怀念。

在中国人民大学家书博物馆副馆长张丁看来,谭安利保存的1500余封书信集结在一起,就是一部家史,“由此扩大到一个又一个家庭和家族,这些构成某个乡村、某个社区的历史,然后再扩大到某个地区或区域的历史,再扩展,就是一个国家的历史。”

“没有每一个个体扎扎实实的贡献,就没有国家历史的宏伟大厦”

谭安利的家,几乎要被深圳的高楼大厦淹没了。

他和老伴住在不到60平方米的老屋子里。盘旋向上的楼道灰头土脸,曾经运转流畅的电梯连按钮都残缺不全。

如果不是保存在屋子里的一封封家书,它看起来和周围许多普通家庭没什么两样。

从老家湖南茶陵到长沙、衡阳,谭安利在定居深圳之前数不清搬过多少次家,衣物和行李都扔了不少,“鞋子永远只有一双”,但这些信却大部分都保留下来。

他11岁上中学的时候就开始在学校寄宿,很少和母亲见面。“文革”中母亲被隔离审查,哥哥在另外的地方上班,弟弟成人以后,就作为知青到了农村。一家人分开的时候,多于团圆的时候,四散在各处的家人,通过书信保持着联系。

在学校的时候,谭安利每天都到传达室看一下,有没有自己的信。他是去传达室次数最多的一个,以至于半个多世纪过去后,他还能记得当时传达室的老头姓伍,“和善极了”。

他曾想过要孙辈继续写家书,就像小时候母亲教他和弟弟写信那样。可是“现在孩子学习太忙了,日记都写不了”。

网络取代了邮路,建立起家人之间的联系,甚至传递着比文字多得多的信息。谭安利每周都和几百公里外的女儿、外孙视频。可“都是在就事说事,很少谈心”。

书信的衰落让谭安利担心。他想尽各种办法保存这些脆弱的纸张。在报纸上看到有博物馆收藏家书的消息时,他立刻就联系了捐赠。

这个中国首家以家书为主题的博物馆,前身是一个从2005年就启动的项目。那时,张丁在下班开车回家的路上,从广播里听说美国一个叫安德鲁·卡洛尔的历史学者,在全美范围内展开征集战时书信的活动。

“在整个美国,写在战争时代的书信经常遭到损毁,随便乱放,被水或火毁掉,或者被人丢弃。这些信是第一手的、未经过滤的历史资料。它们是目击者的陈述,记录的不仅是战争的详细细节,而且是任何照片或胶片不能替代的个人见解和观察。每一封信都代表我们民族自传的又一页。”卡洛尔曾经如此介绍这项活动。

张丁因此准备在国内征集民间家书。学历史的张丁看重的也是每一封家书背后的家庭历史,“平民并不仅仅是历史舞台的背景,也是在舞台前部活动的演员。没有每一个个体扎扎实实的贡献,就没有国家历史的宏伟大厦”。

他把项目起名为“抢救民间家书”,决定发动一次“撼动中国人心灵的文化120”。

1500封家书勾勒一个家

抢救家书项目刚启动的时候,张丁在北京玉渊潭公园旁边的小区里,租了两间二十来平方米的房子,办公室的实际工作人员仅有两人。但是从第一个月开始,几乎每天都有家书寄来,还有老人,带着家书乘火车过来,只希望能够为这些已经与现代格格不入的书信,找一个合适的安身之处。

吴佩孚军队的小文书写的家书里,军阀不是脸谱化的恶霸,倒是有“非常强的自我道德约束”。“文革”结束后北京郊区的一位小队会计,家书里藏着一部乡村经济改革史。

谭安利的1500封家书拼凑在一起,一幅隐藏在历史深处的悲欢离合画面也逐渐被勾勒出来。

14岁离开家以后,母亲谭珊英就一直在四处漂泊。在厦门的地下党机关,她第一次见到陶铸。那时的陶铸“穿一身青布学生装,留着分头”。假扮夫妻时他们住的屋子“空荡荡的,除了一张帆布行军床外,别无他物”。谭珊英晚上睡帆布床,陶铸就用席子摊在楼板上睡。早餐啃大饼馒头,中晚餐买一份盖浇饭充饥。

除了谭安利兄弟3人外,谭珊英还有一双儿女。第一个出生在1931年的中秋节,是个女孩儿。那时,谭珊英正在“白色恐怖很厉害的上海”从事地下工作。

上海的生活艰苦极了,谭珊英冬天把夏天的衣服送到当铺,夏天再把冬天的衣服送进当铺。女儿出生后,她没有喂过一口奶,只买了一磅奶粉,就被第一任丈夫陈柏生用绒毯包着送去了美国人办的公共育婴堂。

当陈柏生把孩子送进育婴堂的时候,接收人给他一封铜板做车费,可是他心里想,我孩子都不要了,还要你的车费吗?头也不敢回,拔腿就往家走。

回来的时候,谭珊英正在伤心,陈柏生安慰她,“阿珊,你不要伤心,把孩子丢掉虽于心不忍,但为了今后的革命工作,不得不如此。你不是听何振声说过,她在当时的行军路上生了个孩子,一生下来就送给当地老百姓了吗?”

后来,她和陈柏生去苏联学习前夕,又生了一个男孩,为了不耽误行程,她把孩子送给别人照看,不到一周岁就病死了。在谭珊英回归家乡以后,她的大儿子陈洣加经常听到母亲叹息,“那个男孩儿好漂亮得嘞。”

经历过那么多分分合合后,谭珊英变得越来越平静。谭安利和大哥陈洣加都不记得见过母亲悲伤或者愤怒。但在1961年,当3个儿子中有两个不在身边的时候,她才在正月初七无奈地给谭安利写信:“本来以为你和哥哥都会回来过年,心中感到好不快慰。谁知你俩都不回来……这又多少使我失望。”

那时物质匮乏,“回来除了精神上痛快外,吃是没有多少吃的”,乡下种的菜也都被人偷了去。即使如此,谭珊英还是随信给儿子寄了自己做的糯米粑粑,“十二个糖的,卯了红点,八个菜的,共二十个。另外给你附来一点腊鸭蒸盐菜,鸭的味道不错,不过份(分)量不多,给你尝尝。”

这些家书“不仅打开历史的一扇窗,也打开人性的一扇窗”

分别的苦楚隔三差五地击中谭安利一家,也在中国千百年的历史中时隐时现。家书曾经是中国人对抗分离的强大武器。可是现在,谭安利自己也很少写信了。他有时候会给老朋友寄上一两张明信片,“试验一下”,但有些信甚至都不知道寄丢到哪里去了。

薄薄的不起眼的几张纸在很多人眼里“家书抵万金”。直到现在,张丁的办公室一天还能接到二三十个电话,有一段时间,他在办公室支了一张行军床,因为半夜的时候还会接到来自美国和加拿大的越洋电话,询问捐赠事宜。他见过不会用电脑的老先生,为了把家书整理出版,自学打字后把这些书信一个字一个字敲进电脑,总计超过100万字。还有耄耋老人急切地想把家书捐赠出来,“因为后辈不感兴趣,也没法保留”。

谭安利一家就一直在时代的潮流中起伏。少女时代就离开家的母亲,直到1948年才回到茶陵。那时这个家庭和中国的许多家庭一样,度过了一段艰苦的时光。

去世前做过官的外祖父,曾经在村里起了一座两层楼,“宽敞极了”。可是陈加记得,等到他们3兄弟和母亲回到茶陵的时候,屋子只有一层可以住人,第二层连楼板都没铺。

只有舅妈住在破败的两层楼里,外祖父的1个儿子和3个女儿中,母亲是那时唯一归来的。家里没有她的田地,她只好在村子里的宗族公共食堂吃饭。好在那时有义仓,专门供给这些从外地陆陆续续回到家的人。直到1950年,谭珊英才有了工作,在小学教书。

时任中南军区政治部主任的陶铸跟谭珊英取得了联系,写信告诉她:“你的工作除已函告湖南当局通知茶陵县政府为你设法分配工作外,此次见到谭副主席(时任湖南省人民政府副主席谭余保——记者注)又当面与之谈过,当一定为你设法也。”

谭安利告诉记者,当时母亲可以选择去银行机关工作,但是她还是选择留在小学。从那时直到退休,她一直都是当地普通的一名小学教师。

后来谭余保也接见过她。看到她一个女人带着3个孩子度日艰难,谭余保提议把大儿子陈洣加送给陶铸抚养。

陈洣加以为要从此离开妈妈,吓得躲在外面不敢回家。谭珊英知道后,只是淡淡地说了一句,“你怕什么,不想去就不去。”再也没有提起过把儿子送走的事情。

可是在那个年代,这个家庭并没有享受多少团聚时光。几乎每一次政治运动,都要在这个家庭里掀起波澜。文化大革命开始,谭珊英因为陶铸的问题被牵连,隔离审查,然后是关牛棚,下放五七干校。其间整整3年,都无法和家人见面,连通信都断绝。

谭珊英也曾写信给孩子,希望“能回来转转,多给我以思想上的帮助”。但是有时候,这样的愿望只能落空。谭安利回忆,在母亲被关牛棚无法与兄弟见面的那3年,都只有他们兄弟3个凑在一起,“过一个革命化的春节”。

在五七干校的时候,谭珊英早已到了该退休的年纪,却因为历史问题悬而未决不能离开。陈洣加和谭安利都在那几年迎来自己的孩子,作为奶奶的她一心想要请假去照顾,但是请假条交上去,得不到批准,只好自己一个人在干校,等待自己第一个孙辈降生的消息。

“那个时候讲阶级情,不讲家人感情。”谭安利说,“和家人团聚那是旧的风俗,要破掉,现在才意识到这是不对的。”

谭安利决定把1500余封家书全部捐给家书博物馆。如今,已经有5万多封家书藏在这里。这些来自普通家庭的书信,曾经和中国最重要的文物一起,被送进中国国家博物馆收藏,也在最近登上了综艺节目《见字如面》的舞台,和张涵予等明星一起,在网络上“红”了一把。

在这档以读信为主的综艺节目中,“不仅打开历史的一扇窗,也打开人性的一扇窗”是总导演关正文一开始就定下的选信标准。

节目组选用的书信跨度超过两千年,这些依靠古老方式传递的文字,在互联网时代,收获了单期最高超过6100万的点击量。

关正文说,之所以观众有共鸣,是因为它们“提供了丰沛的价值认知”。本来无意发表的书信,“就像一个人在自己家客厅一样,穿着随便”,展现的都是人性最真实的一面。

“打开历史的一扇窗,不是为了获得关于历史的知识,而是帮助你认识社会和自身。”关正文告诉中国青年报·中青在线记者,“了解历史的真相是一种学术的能力,我们最需要做的是,把历史转化为人生经验,在大溪流中找到属于自己的小的立足点。”

洣,意思是要以洣水为家,最后却没有了家

谭安利现在越来越感觉到家庭的重要性,他努力把家人团聚在一起。可是如今在深圳待久了,他已经慢慢不能习惯老家湖南的气候和氛围。

他1990年来到深圳,此前在湖南衡阳机械工业局的一个下属公司做经理,负责当地三十几个机械厂的物资分配。随着计划经济的壁垒打破,这个风光无比的单位连工资都发不下来。他不得不带领一批人到深圳“打开一扇窗”。

到深圳时他年近半百,衰老和疾病开始占据他的身体,因为眩晕症,医生甚至警告他连自行车都不能骑。妻子还在衡阳的工厂里上班,大女儿眼看要第一次走出家门读大学,年迈的母亲正在步入人生最后的时光。这一家人又一次被新的时代潮流冲散。

在历史的起起落落中,这家人见惯了分分合合。姨妈1952年就“响应党的号召支援内蒙古”,最后在那里去世。弟弟1965年高中毕业时决心“学习董家耕献身社会主义新农村”,还给县委写了血书。在离家几十公里远的山区农村一待就是10年。

舅舅后来倒是一直留在老家茶陵,但是因为曾经是国民党的军官,“镇反”时差点丢了性命。最终恢复公职时“两耳听力已减少百分之三四十”。

如果不是当年离开家参加革命,谭家有可能是另外一副模样。

在湖南茶陵县美吉村老家,谭安利的外祖父是村子里官做得最大的人。那时候,他们所在的村子和邻村经常因为水利问题发生冲突,村子里的人下决心要供出一个读书人,就选了他外祖父。

去参加革命前,谭珊英也已经从湖南第一女子师范毕业,在当地谋一个教职并不是难事儿。但是这些,都比不上热闹的革命气氛,给小女孩儿带来的吸引力。

“五卅”运动时,谭珊英跟着游行队伍一起,举着三角小旗上街,她直到后来还记得当时的同班同学发表演说时痛哭流涕,大姐谭道瑛经过日本领事馆时,抓起领事馆的铜招牌,往塘里一丢,自己也溅了一身水。

那时候,武汉中央军事政治学院刚开始招收女生,考试的时候第一关就是检查身体,好多人因为害羞不敢解开衣服让医生听诊。从湖南长沙到武汉,谭珊英和同学一起坐在火车车厢地板上,背靠着背,车厢里又闷又热,可是心里高兴极了,“谁也不感到难受”。

三八妇女节,军校女生队开庆祝会,主持会议的是宋庆龄和何香凝,谭珊英和另一位姐妹背着驳壳枪站在主席台两侧守卫。“那时我感觉多自豪啊。”

到厦门寻找共产党之前,谭珊英见过国共分裂时国民党枪杀共产党。有一次在马路边的楼上,她听到吹杀人号跑到窗边,楼下有一个穿灰军服的被押人员抬头朝她点头微笑并高喊口号,她才发现是经常来她家的一位同乡。谭珊英的大姐也是这个时候在长沙被捕,她记得大姐牺牲前说,“妈妈不要难过,既然革命就不怕死。”

她不敢告诉家人自己去厦门找共产党,于是谎称是去广州考取中山大学。然后,再次回到茶陵,就是差不多10年以后的事情了。

那一次回到茶陵,她生下了陈洣加。谭珊英本来给孩子取的名字是“洣家”,“洣”是距离茶陵美吉村不远的洣水,“意思是要以洣水为家”,但是在那不久,她带着孩子又离开了茶陵。

直到生命的最后,她也没有回到茶陵的家。新中国成立后,谭珊英随着工作四处搬家,随身带着的“只有一个包袱和一个皮箱子”。茶陵老家的房子因无人居住渐渐荒废,最后卖给了别人。直到1992年去银行,奔波了一辈子的谭珊英都没有住房,银行账户上只有1000多元。

从苏联回来后没多久,谭珊英的第一任丈夫陈柏生就因为肺病去世。1942年国共合作期间,谭珊英经人介绍认识了第二任丈夫李华柏。李华柏是国民党军队的一个副团长,这成了文化大革命时期谭珊英的重要罪状。

“起初我有点想不通,我的历史已交代清楚,毫没隐瞒,为什么要这样对我呢?后来一想,整(清)理阶级队伍嘛,和一个国民党军官结婚,为什么不该揪出来斗争?”文化大革命初期,谭珊英在给大儿子的信里写道。

谭安利记得,因为生父李华柏的关系,初中还是当地学联代表的他,“初中以后所有事情都靠边站,不能入团不能入党。”高考他成绩再好也只能被第三类院校录取,而且只读一年又被“扫地出门”。

他说,那时候甚至对生父都谈不上怨恨,“只是把他看成一个阶级敌人,一个反动军官。”

谭安利告诉记者,生父的身份甚至让他之后很长一段时间都无法再次参加高考,而曾经和谭安利做过一年大学同学的李国杰,后来重新通过高考于1962年考入北京大学物理系,如今,是中国工程院院士和第三世界科学院院士。

他记得,那时和李国杰是谈得来的好朋友。他们经常在操场里看星星。当时他还怀着的理想,是造宇宙飞船,征服太空,可是直到1983年,湖南省电大增设干部专修班,他才终于读完了大学。

书信在两个渐行渐远的好友间维持着日常信息的交流。最近一次的信写于2009年,在这封介绍近况的信中,谭安利写道“我不能忘记,四十多年前我们在岳麓山下同窗共读,夜晚坐在草坪上仰望星空,心中几多梦幻。”

除了把书信捐赠给家书博物馆外,谭安利还自费把它们结集出版。至今他已经出版了三本书,其中一本专门收集了包括李国杰在内的同窗间书信往来。

他把书名取为《岁月印痕》,但是他记得有人读完以后跟他说,在这本岁月印痕里,读出了时代的印痕。

我们不追怀纸质书信的传统,更看重的是书信提供的认知价值

当这家人再次分散于全国各地,整理并出版家书是谭安利和亲朋重新建立联系的途径之一。

不仅家书的选用都要征集相关当事人的意见,有时候他还会把那些带着时代印痕的家书整理好寄给下一辈看。

如今,越来越多的人对书信产生兴趣。《见字如面》火了以后,关正文甚至开始收到有人专门手写寄来的书信,“明明大家有微信,有电子邮件,但还是要手写一封信”。

公司的人逼着他手写回了一封信,他觉得好玩,但是也明白,写信毕竟已经不是一种流行的方式了。

“如果我们节目坚持做10年,以后肯定是大量的电子邮件。”关正文说。“我们无意去追怀所谓即将消失的、纸质的、手写的、通过邮局传递的书信的传统。我们更看重的是书信提供的认知价值。我们读书信的真实目的,也是看到人身上深层的隐性的东西,这样的东西有越多的认知,在你碰到某种特定的历史情形的时候才会有正确的选择。”

家书一遍遍翻看得多了,谭安利对家和家人有了更多理解。他理解了父亲也是参加抗日,只不过走了一条不一样的路。

上世纪80年代末,父亲曾经的勤务兵带来父亲的大女儿在湖北的消息后,谭安利几乎想都没有想,当天晚上就给胞姐写了信。“尽管四十年前我母亲谭珊英正式声明与李华柏脱离家庭关系,我的籍贯也一直确认为茶陵,但血缘方面的关系仍是客观存在的。”

后来,他和三个胞姐见了面,最近一次见面就在去年,一起吃了饭,热闹了一天。谭安利还专门录了像,刻了光盘。他明白,这样的相聚机会不多了。姐弟几人中,他最年轻,也已经74岁了。

退休以后,谭安利也终于有时间去追回一些那个时代的记忆。他去厦门参观过母亲参加革命的地方,也到过西安母亲教书并和父亲相遇的地方。他还去过莫斯科红场,当年,谭珊英和陈柏生曾经一起站在那里,看苏联阅兵仪式。

谭安利也去找过生父留下的痕迹,他专门去了父亲的祖籍湖南武冈。那里的一位文史馆员告诉他,父亲在当地声望不错,“没有血债”,但是在新中国成立初年的“镇反”运动中被枪毙了。

他找人带着,去了父亲以前居住的房子。那所房子临着路,可是说不清楚什么时候,那里修起了新的宽敞马路,老的路废弃了,房子也塌得没了踪影,原来的地基上有庄稼也有杂草。

(本文部分史料来自《安利家书选——五十年亲情血脉浓》《岁月印痕——五十年书信同窗情谊深》《黄埔女兵足迹》《家书抵万金》)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制