90岁的刘东生院士录完最后一盘磁带的时候正是“三八”妇女节。整整40盘带子,说完了他的一生。不知道最终会被谁听到,他还是小声地,认真地,对着小录音机说了一句“节日快乐”。

他讲了快一年,声音一天比一天疲惫,音调一点点弱下去。他把磁带收藏在不起眼的小塑料匣子里。2008年,刘东生去世。

7年后,这句祝福最终被中国科学院大学讲师张佳静听到了。这个国家快速变化着:北京奥运会顺利举行、“长征六号”冲向天宇,以中国科学家为主的团队在“宇宙黎明的边界”发现了一颗黑洞……

一项“抢救”工程正在展开。根据中国科协2009年年初的调查,每年去世的院士在20人左右,每个月都有两位院士去世。

张佳静的聆听是“老科学家学术成长资料采集工程”的一部分。这是一场“抢救”工程,自2010年起,由中国科协牵头,联合中组部、教育部、科技部等11部委,采集老科学家学术成长历程的关键资料,包括自述、手稿、信件、学生和亲友访谈。

截至2016年年底,已启动452位老科学家的采集工作。第一批采集的50位科学家,在世者不到十分之一。

“提到那个年代,我们大部分人能想到的是何泽慧、钱三强等。实际上,有更多科学家作出了卓越的贡献,度过了传奇的一生,但在本领域外少有人知道。” 张佳静说,“他们正在离去。”

在收集者眼里,这些科学家每个人都是一把钥匙,能打开通往过去一个世纪历史的大门。

刘东生院士留下的伴有沙沙电噪音的最后一盘录音带,在张佳静看来,不是结尾,更是一场迟到的离别。那越来越弱的声响,逐渐传达出越来越响亮的讯息。

无可取代的抢救

生于1914年,植物分类学家张宏达对越近的事情记忆越模糊,越遥远的反而越清晰。

他曾经发表7个植物新属和近400个植物新种,能在叶片的绒毛和花序的排列间分辨毫厘。他一生无数次深入野外采集标本,到71岁还攀上了喜马拉雅山脉,挽起裤脚扎进山间的小溪里。

当广州图书馆职员张晓红问起这些时,他更愿意聊起的反而是童年的河流。河水从家乡后面绕过,清澈见底,哥哥撒网,他潜游摸鱼。

他是张晓红采集工程面对的第一位老科学家。采集工程规定的时间压得很紧。一开始,她把这看成又一项“上面派下来”的工作任务,只能咬牙扛住。

图书馆学出身的张晓红,在资料库里换着关键词查询,一点点摸索出这位科学家的学术发展脉络。很长一段时间,她的床铺一半被各种资料占据,老人一生的节点日夜回旋在她脑海。

张宏达的人事档案保存在中山大学,只能借阅,不允许复印。张晓红就在那儿的档案馆里坐了一个月,一个字一个字地把近四公分厚的全宗抄写完了。

连她自己也没有意识到,她深深爱上了这份任务,后来回想,她再也回不去为采集奔忙时的状态了,像在赛跑。

“我是学图书馆学的,我有感受,保存文献、抢救史料就是这个心理。”她着急张先生的采集,也着急那些没有被采集到的老先生。

“我们这个年纪是蜡烛。你看还有光亮,说不定什么时候风一吹就熄灭了。”临床解剖学家钟世镇院士从不避讳谈死亡。

年过八十,他仍然在工作。张晓红约访谈,他拿出一本工作台历,让她在那些没有填写日程的空格里选定时间。

也有连岁月也无法抹去的顽强记忆。

有一次,张晓红问张宏达什么是“单元多系的‘种子植物分类系统大纲’”。这是张宏达独创的系统,打破了把种子植物划分为裸子植物和被子植物的传统分类。

老人“刷”地一下伸出拳头,攥得紧紧的,又猛地张开,比出五个手指。“一个源头,多个系统。”

张晓红被震住了。面前的老人“那么用力、甚至有点狠狠的”,像是“在捍卫什么”。

“只有创作者本人才能把复杂的理论像这样用简单的手势解释清楚。其他人无法取代。”她感慨。

张佳静则在刘东生院士的录音磁带里听见了吹过中华大地的风,还有整个地球的沧桑变化。

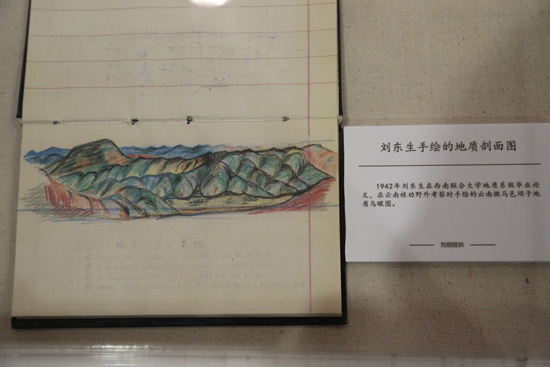

她本科学习地理科学,博士期间专注地理学史研究,聆听国家最高科学技术奖获得者刘东生亲自讲解“黄土风成说”是难得的经历。这一理论1877年由李希霍芬提出。刘东生则为之提供了有力的证明。

在带着电噪音的磁带里,这个年轻人听到了“黄土之父”从西到东的足迹,讲述黄土颗粒是如何逐渐变小,由此证明它们被风搬运千万里,逐渐沉积。

此前,确定地球变化的标杆通常是南极冰层的氧含量变化和海洋底的沉积。而随着刘东生研究的深入,中国黄土成为一窥古地球风云变化的样板。

攥紧的拳头和飘扬的黄土最终保存在中国科协老科学家学术成长资料采集工程的馆藏基地里。基地位于北京理工大学图书馆的四层,红色木头柜子整齐排列,一组柜子收藏着一位科学家一生的努力。他们在逐渐远去,而柜子在逐渐增多。去年夏天,基地不得不整体挪动间距,腾出空间多放几排。目前的数量是314组。

在这个不到1000平方米的空间里,安放着百年来中国科学发展的历程:人造卫星唱着《东方红》冲向天空,青霉素带着强健的愿望注射入肌肉,窄长的演算纸吐出数学难题的解答……

在这里,说话都不自觉压低了声响,怕惊动了什么。空间里纸张气味浓烈,窗外是校园的初夏。

一个人是一把钥匙

在张佳静看来,采集工程各项目小组中期报告的每一次评审会,都像一次盛会。两年前她第一次参加,什么都想记下来。一个上午,一本几十页的新笔记本不知不觉记满了。

采集小组大多来自于中国科学院下属的科研单位和大学。但对于他们中的大多数人来说,被作为任务分配下来的很多姓名是陌生的。直到他们跳入史料后才逐渐发现,“这原来是一个传奇。”而这些老人们在访谈中随意抛下的名字,有些如雷贯耳,有些则较少听闻。至于后者,他们回去一查往往惊叹“原来也这么牛吗?”

在那些低调的姓名背后,藏着新中国的第一台收割机,第一双丝袜……神经解剖学家鞠躬说起自己在北京协和医学院培训时的琐事,同学是邓稼先夫人许鹿希,老师则是张作干。后者的名字稍显陌生,一查才知道是新中国组织学、比较解剖学、胚胎学、神经解剖学和医学教育的大家。

“他们每个人都像一把钥匙,能打开一扇门,门后面就是那个时代的细节。”张佳静说。

在录音里,刘东生聊到了“文革”期间,国家曾经派过一个环境考察团去英国,研究治理废气、废水、废渣的情况,规格很高。团内有一位当时沈阳市的副市长,惊奇于炼铁的烟竟然可以是白色的,而自己此前在国内只见过黑烟。

在时空的这一头,听着录音的张佳静忍不住激动。这次考察即使对现今的中国也有借鉴意义。问题一个个蹦出来:是什么促成了这次考察?为什么在那个年代会有如此先进的举措?他们回来以后又做了些什么?

但是,声音的主人已经没办法给她回音了。张佳静决定去资料里找寻。

某次与钟世镇院士访谈,张晓红发现老人早早从网上下载了抗日歌曲的歌词,打印了下来。他们约好了这次访谈要聊聊风雨飘摇的上世纪三四十年代。

那天上午,钟世镇把打印纸搁在膝盖上,对着镜头,唱起了大半个世纪前唱过的歌。歌里有一首《一条大河》。张晓红好奇:钟世镇在广东长大,那时连哈尔滨都没去过,唱这首歌会有感受吗?

“当然感同身受了,我知道国家有一块土地丢了,我知道那块土地什么样。”钟世镇很坚定。直到今天,不对着歌词,他仍然记得那是一个“风吹稻花香两岸”的好地方。

在中科院理化所的职工秦金哲看来,这些细碎资料的采集是一个“散珠细串载存舍,黄卷频翻辨伪真”的过程。

访谈之中,近百岁的洪老说起一段往事,眼泪簌簌而下。那是“九·一八”事变发生时,幼小的洪朝生所在学校的英文教师在课堂上诵读英文报纸关于事变的报道,不禁失声恸哭。整个教室哭声一片。

另一颗珠子在一个清晨,从一堆旧资料里被发现了。那是一张旧坐标纸,属于洪朝生院士留学时的母校美国普渡大学。纸张发黄了,边角依然被小心压得平整。纸面上,29岁的洪朝生描绘了一面五星红旗。红旗配合着圆规和尺子描绘的辅助线画成,每颗星星保持着30度的标准夹角,绘图极为严谨。

在欧洲,这个中国年轻人已经收到了三家实验室的邀请函,包括与著名物理学家莫特共同研究位错理论的机会。后者在1977年获得了诺贝尔物理学奖。可他听说了新中国成立的消息,他想回家。

国家的需要和科学的需要

钟世镇院士在自己的办公室墙上挂了四个字:“配角人生”。北京的一位书法家本要为其撰写 “龙马精神”四字。他拒绝了,认为这四字才更相配。他少年追求医学救国,最后兜兜转转,从事了“为医学服务的”神经解剖学研究。

洪朝生也选择做一个配角。回到国内,他发现开展基础研究尚早,所需要的技术条件还不具备。最关键的液氧机对华禁售。

这位做惯了前沿研究的年轻博士不得不参与工业设计工作中。当时我国工业基础十分薄弱,所需加工材料和加工精度往往达不到工艺设计要求。洪朝生带着几名高级技工、新毕业的大学生和实习生,“自立更生”。

他不谈“遗憾”,只觉得命运奇妙。

专注中国科技史研究,华东师范大学朱晶教授也不太爱用“遗憾”这个词:“太具感情色彩,不适合理性的科学事业。”

她知道,在中国的特定时期,科学家往往会因为国家的需要,不断地转换研究方向。

出生于1921年,黄维垣院士上世纪40年代初研究的是通过干馏松木的办法制成松油来代替汽油——战争需要。40年代末,国医化运动后,盛行用现代科学的方法来研究中药。他的研究相应转向了中药葶苈的有效成分的研究。

上世纪50年代,在哈佛大学专注有机化学的他回国后,为了“两弹一星”所需的高能燃料,从甾体转向硼氢。紧接着又接受“111任务”,破解原子弹研制所需的全氟润滑油。

在朱晶看来,科学需求和国家需求的权衡间,始终是以科学事业的本质为核心的。那就是,发现并解决问题,增进人类对自然的理解。

朱晶试图把这批科学家放在一个更大的环境里去考量。要在整个科学世界里,找到他们的坐标。她想解答的问题是:什么造就了这些星星?

“科学家分两种,一种是很聪明的;一种是资质和我差不多的,我能获得这个成就,有很多地方值得年轻的科学工作者参考。”在录音的最开头,刘东生院士慢条斯理地说。这也是他录制自己一生故事的最主要目的,能对后辈有所启发。

这位“黄土之父”在混杂着电噪音的独白中坦承,刚到西南联大,他被英文教学弄蒙了。

小小少年只有利用暑假时间,查着字典一页页看。“没有高不可攀,全是一步一步到脚踏实地”。等到了学期末,他已经是头几名了。

他无法停止琢磨。“文革”期间,刘东生被下放到贵州做地方病调查。穷山恶水里,他发现了地方病与地质环境之间的联系。调查所积累的资料,都成了“文革”后这项研究的样本。

这种执着是共通的。大半个世纪来,鞠躬积累了47本笔记本和1000多条资料卡片,写满了阅读专业文献的笔记。

这些笔记里,前一段,20岁出头的他刚刚来到西安第四军医大学,正在摸索自己研究的方向,除了吃饭上厕所都在图书馆。后一段,文革刚刚结束,钟世镇已经人到中年。我国的研究被国际同行甩下一大截,他着急。

在张晓红看来,钟院士与古乐梅夫妻都是认真的人。那是有些不属于这个时代的认真。

每次访谈前张晓红都邮件联系,商定本次访谈要聊的内容。张晓红提纲中偶尔的标点符号错误,或是某一个人名的不准确,钟院士都会在文档上修改过来。邮件往来里,院士永远记得在年轻人姓名的后面,加上“老师”两字。

他不避讳谈论文革期间自己遭遇的改造,还带着一丝骄傲:“我在哪里都是标兵,扫厕所用扫帚不干净。我就用碎砖头刮掉污渍,池子都发亮。”

张晓红看见,那一刻,老人的眼睛也发亮了。

朱尊权院士对研究生的指导,细致到选题、实验仪器操作、文献整理、综述和论文写作,甚至文中表格的排列、英文字母的规范写法和标点使用。连称呼都一丝不苟,姓名后带“同志”。

他们自己接受的就是这样的教育。生于1919年的微波理论学家林为干院士曾在清华读大学时期拍摄了一张学年会考的照片,题字为“恐怖的场面”,他所在的那一个班,40多人里只有20人顺利毕业。

“这一代人,他们觉得科学是一件非常严肃的事情,是容不得打趣的。”中国科学院大学教授罗兴波说。“他们有一种如今一代少有的坚持:一辈子做好一件事。”

在学生的眼中,洪朝生的口头禅就是“不懂”。“他不了解的东西都老老实实说不懂,并认真向人请教。但他自称‘懂’的东西都‘非常厉害’,国内几乎无人能出其右。”

令朱晶印象深刻的则是潘君骅院士的一封书信。在信中,他详细地请教一位同行,自己工作的公式和推导是否合理。朱晶觉得,这是全世界科学研究者都应该秉持的态度:有组织的怀疑。科学研究的结果不能拍脑袋决定,“一定要做到可重复。一定要做到准确。一定要经得起质疑”。

她记得曾在化学家陆仁荣先生的电脑边看到这样一句话,显然是先生对自己的终身提醒:战战兢兢,如履薄冰。

个人的际遇被排在科学和国家的需要之后。

“文革”结束后,朱尊权院士恢复了所长职务。这位新中国第一位烟草学院士的注意力完全集中在提高烟叶的质量上。他对曾经批斗过自己的人采取了一种完全不问过去、只谈工作和未来的态度。

他的双手顽强地工作着,敲打电脑,摩挲烟叶。没人知道,这双胳膊曾被造反派高高吊起,用雪水和烟头反复折磨,严重脱臼,一度失去了知觉。

生命与生命没有太大不同

隔着时空,张佳静和刘东生逐渐熟悉了起来。

那一头,老先生有时候会小小地发牢骚。“现在的录音机真是不行,录了一早上,没录上!晚上只好重录。”他瞧不上现在很多东西的质量,忍不住回忆起英国出访那次,拿着布票在“出国人员服务部”买西服衬衫。“质量可好了,我现在就穿着那会儿的衬衫呢!”

他调侃起那次在机场集合的场景。整个出访团,从西服到帽子和伞,全部都一模一样——可不是,在同一个地方买的么。听到磁带里传出来的这些故事,张佳静在自己的出租房里,忍不住哈哈哈大笑起来。

她班上的同学曾做过一个调查:你心目里的科学家是什么样的?在收回的答案中出现了大量重复的词汇。人们对于这个职业似乎有着统一的刻板印象:一个严肃认真的老者。

而真正与院士们开始深入交流,张佳静惊讶不小:原来科学家可以是这样的。原来生命与生命没有太大不同。

神经解剖学家鞠躬院士喜欢合唱,喜欢交响乐,会在有关神经结构的谈话里插进某一张交响大碟的推荐。比起普通人,他只是格外克制,绝对不会让爱好太过发展,影响到科研工作。

这位国际知名的学者从一开始就让张佳静称呼自己“鞠爷爷”。在鞠躬的会客厅里,两人像祖孙一样谈起往事。有时候,鞠躬的小孙子还会加入,一定要表演一段钢琴演奏。他正是骄傲的年纪。

中国科协创新战略研究院助理研究员高文静曾负责整个采集工程的协调工作。她发现,这一代科学家保持着勤勉的生活节奏和对子女感情的克制。一位科学家的后人在访谈中回忆起与父亲的难忘时刻,还是童年时期,父子俩一起去公共澡堂洗了个澡。

亲情被隐藏在岁月里。收藏在馆藏基地里的手稿中,有丁敬先生写给女儿的书信。在信中,有老一辈科研工作者对后辈的叮咛,告诉她“许多新思想新方法就是在吸取新的东西或‘杂交’中引发的。”也有一位普通父亲小心翼翼的关心:“你知道我们做父母的心情,就是希望你能找到很好的伴侣,在人生的旅途上相亲相爱。”

信件的最后他还是忍不住问:“什么时候放假回家?”

让张晓红至今难以忘怀的,是古乐梅和钟世镇两位科学家持续大半个世纪的爱情。

两人相识于1939年的五华乐育中学。13岁的古乐梅和14岁的钟世镇总被张士钊老师一起叫上黑板演算。在同学的哄笑中,互相钦慕的种子开始发芽。

兜兜转转,他们的婚礼在中山大学的礼堂举行。结婚的决定是两人走在路上“突击”决定的,结婚证人是随便遇见的一位同学。

半个世纪后,在张晓红的镜头前回忆往事,这对伉俪还像小儿女一样争论了起来。古乐梅记得张士钊是算数老师,钟世镇偏觉得他教自然科学。两下交锋,院士服了软。

“文革”期间,因为曾加入“三青团”的抗日救亡运动,钟世镇受到了审查,古乐梅也被牵连。张晓红翻阅了古乐梅当时交待问题的小传。在小传里,她感受到了一种忠诚——“对党忠诚,对爱情也忠诚”。对于钟世镇的“历史问题“,古乐梅毫不隐瞒,但也坚信,自己的丈夫是无罪的。

这个瘦弱的女知识分子拒绝与丈夫划清界限。在小传的最后她写道:“请允许我们将我们真挚的爱情,献给祖国的国防医疗事业。”

要是能早点遇见老科学家就好了

鞠躬院士知道:自己所身处的世界正在变化。张佳静曾探访他当年的母校湘雅医学院。在这座象牙塔里,调皮的小男孩的脑海中开始有了做人做学问的基本原则。如今,他当年住宿的福清楼已经被拆掉,听学术报告的礼堂则不再对外开放。行人、小贩、电动车来回穿梭,远处是高楼闪烁的灯光。

可他对学术不端的厌恶一生未改。他的研究生曾发生过两起科学研究道德不规。考虑到一旦被开除,档案中就会有一辈子抹不掉的一笔,他坚持让犯错误的研究生打报告退学。至今,他的研究生未再发生类似事件。

钟世镇院士则已经很长一段时间没有任何署名的专业论文发表了,他后期的成果都围绕着科研管理展开。

鞠躬院士将希望全部寄托在下一代学生的身上。他认为未来神经解剖学的发展将围绕脑垂体激素对神经调节的影响和脊椎修复展开,但他的时间已经不多了。

每年过生日,大家会给他整理名为《朝花夕拾》的纪念册。人家的纪念册通常是个人的文集,回望成就。他的成就则全是学生们的文章,讲述离开师门以后的所学所得。

令张晓红欣慰的是,张宏达采集工作的总结抢在张先生去世前成书了,书名取自科学家自己的诗句:踏遍青山志不挠,独我情怀寄树草。

这本书是采集工程丛书的第一批,今年5月,这个系列即将迎来第100本。

植物分类学家叶创新为这本书做了序。他是新中国成立后中山大学培养的第一批四位博士生之一。他还记得张宏达在课堂上,搬来一大摞书,几张稿纸上写有若干提纲,旁征博引,板书与绘图并举。他的绘图“精准、简练、生动”。而他侃侃而谈,时而夹杂着奇闻逸事。“随手拈来,皆成妙语,有一种“举重若轻的大度”。

在导师陈焕镛的指点下,张宏达发现了金缕梅科的一个新属。他本想和老师一起发表成果,被陈焕庸拒绝了“你发现的,当然你来发表。”这个新属后来被张宏达命名为“陈琼木属”,以表达对老师的尊敬。

数十年后,叶创新踏上了张宏达走过的路。他发现了一种山茶新种,命名为“张氏红山茶”。那是山茶属中的珍稀品种,花瓣火红,无论寒暑四季盛放。

张晓红有时候觉得,要是能早点遇见他们就好了,或许会在人生的道路上,多做出一些正确的选择。这位70后刚刚评上副高职称,仍然要在体系里努力,有时也会惋惜这半生过得离期望还是远点。但想到老科学家们的生平,“自己那些事儿又算什么呢?”

朱晶常常给班上的学生播放老科学家的访谈视频。这些年轻人最终要走上科研一线,需要了解科学究竟是什么样的,科研人的生活是什么样子。

刘东生结束录音的那天正好是“三八”妇女节。他对着小录音机说:“这个工作终于做完了,也同时向广大劳动妇女同志问好。”

张佳静一直着急将任务做完,但真结束了,又有点失落——“以后再也没得听了”。她还记得第一次去刘东生家拜访,小阳台洒满了阳光,空着。老先生曾在这里“咔哒”摁下录音键。7年后,她在时间的灰尘里发现了他的声音。

(感谢广州图书馆研究员李剑对本文贡献)

中国青年报·中青在线记者 王梦影

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制