从山西平遥县城出发,沿着省道向西行驶,当路边单调的景色被成丛的向日葵取代时,梁家堡村就到了。

这里与大部分中国北方农村一样安静沉寂。只有随处可见的向日葵黄得发亮,让村子显得有些生命力。很少人知道,在这些茂盛的向日葵脚下,有中国砷污染最严重的地下水。

2017年7月下旬,清华大学的20多名学生每天都在这条省道上往返。他们大多来自环境学院和生命科学学院,是“学生清源协会”(下称“清源”)成员。协会简介中的“宗旨”是“运用专业知识,促进中国的可持续发展”。

这些学生大部分喝自来水长大,在梁家堡,他们的宗旨变得颇为现实:“让村民喝上干净的水。”

在开往山西的火车上,几乎每位同学都在期待,自己真诚的态度和来自最高学府的科学“馈赠”,会得到村民淳朴的回报。

现实中,村民回馈他们的更多是冷漠,甚至怀疑。这些熟练操作各种精密科学仪器的年轻人没预料到,在村子里“搞科研”,需要蹲在土路边,顶着大太阳补塑料桶、洗沙子。

他们喝的水,砷浓度是世卫组织标准的20倍

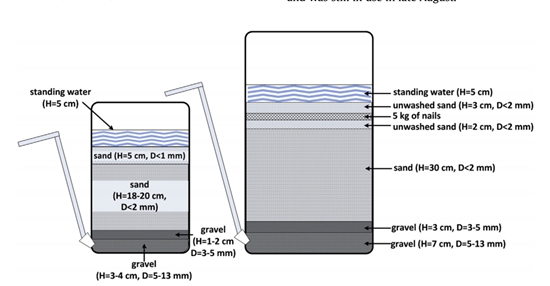

“清源”带来的“科研成果”看起来并不复杂:两个白色大塑料桶装入沙子、石子和铁钉,被一根水管连接起来。在一篇发表于国际学术期刊《臭氧层》的论文里,它的名字叫做NIS filter(除砷慢滤池)。

回想第一次见到慢滤池实物时,“清源”的现任会长曹逸宁说:“颠覆了我对那个‘明星产品’的想象。”她不敢相信这样一个“外形粗犷”的装置真的能起到净水作用。

直到在梁家堡村,同学把发黄、有异味,甚至能看到红色线虫的地下水倒进塑料桶,过了一会儿,从另一个塑料桶底部的出水口涌出了清澈无味的水,她才开始相信这台装置的效果。

慢滤池还有一项最重要的功能,是她在现场看不到的。

“清源”团队从慢滤池流出的水中取样带回北京。最终的分析结果显示,水样的砷浓度低于50毫克每升,达到了中国农村地区饮用水标准。从梁家堡水井里直接抽出的地下水,砷浓度接近200毫克每升,几乎是国家标准的4倍,世界卫生组织(下称世卫组织)标准的20倍。

在梁家堡村,人们早就习惯了与这个看不见、摸不着、闻不到的化学元素共处,却对它知之甚少。它的名字与乡村生活相去甚远,很多村民都不知道,经常出现在各种民间故事和通俗影视剧里的剧毒物质砒霜,正是砷的氧化物。

世卫组织曾把砷和二噁英、苯、镉等著名“健康杀手”放在一起,列入“引起重大公共卫生关注的10种化学品”。

“可溶性无机砷是剧毒物质,长期摄入无机砷会引起慢性砷中毒。”世卫组织在其官方网站上解释,“可能与长期摄入无机砷有关的其他不良健康影响包括发育影响、神经毒性、糖尿病,肺部疾病和心血管疾病。”

芬兰奥卢大学在一份研究报告里提到,砷暴露与自然流产、死胎、出生体重、新生儿和婴儿死亡率呈正相关。

“清源”团队中,一位牛津大学的学生凯瑟琳·阿诺德走访了梁家堡村的村医。已经为村民看了30年病的医生告诉她,梁家堡村很多人都会患上一种独特的病,他们的掌心会无缘无故地起茧。

这与世卫组织有关砷危害的提示是一致的:长期接触高浓度无机砷的先兆症状通常见之于皮肤,包括色素沉着变化、皮肤损伤以及手掌上的硬斑和双足上的肉垫(角化过度)。

根据世卫组织一份报告中的数据,这些症状说明他们暴露于砷的环境中至少5年,还可能是皮肤癌的先兆。

科研成果用到村子,需要花不少钱和时间

“清源”是在2014年遇上梁家堡村的。

在一场与太原理工大学关于地下水污染的交流中,一位名叫梁洪刚的学生告诉“清源”,自己家乡的水质很不好,缺少有效的净化装置。那时他还不知道,在家乡浑浊的水中,还隐藏着一种更可怕的物质。

时任“清源”社长的凯特·史密斯很快到了村子。在现场,这个主攻饮水安全的留学生发现自己带去的检测仪直接“爆表”:仪器只能显示当地地下水砷浓度超过了100毫克每升,没有更高的数值可以显示。

后来,水样被送到清华大学环境学院的测水中心,砷浓度数值最终确定在200毫克每升。

事实上,梁家堡村所在的太原盆地一直是中国地下水砷污染最严重的区域之一。

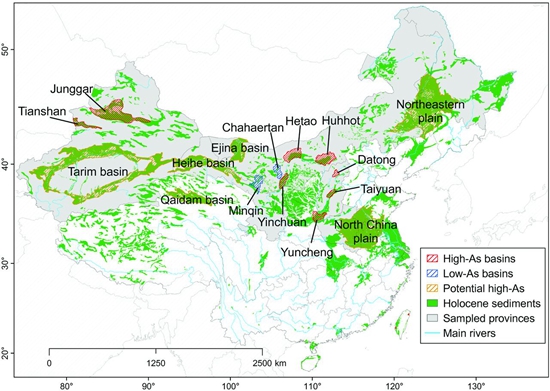

在2013年《自然》杂志发表的一篇论文中,美国圣地亚哥大学的一支研究团队介绍,地下水砷污染一般发生在干旱地区。“这些地区的饮用水极端依赖深部地下蓄水层(含水的岩石体)中的地下水。在这些地下蓄水层中,来自火山岩的沉积物和其它来源的沉积物含有天然形成的砷。”

研究团队还利用新建立的模型,绘制了中国的地下水砷污染地图。

图中,太原盆地的轮廓被用颜色最深的红线圈了出来,梁家堡村就在“深红”之中。

2007年,当地政府曾在梁家堡村建过一个净水站,能有效过滤地下水中的有机物和砷。如今这个净水站依然完好无损地躺在原地,只是早已不再运行。

“净水站投入使用后,意味着村民‘免费’吃水时代(每户一年20元以下的水费)的结束,处理过的水每吨收费两元钱。”“清源”现任理事长胡外外先后去过6次梁家堡村,村民告诉他:“净水站只用了几个月。”

“考虑到当时的物价,这个水价对当地村民来说并不低,所以村民的积极性就不高。”胡外外说。

也正因为建设成本、管网铺设等现实条件的限制,“清源”才有机会进入梁家堡村。

“我们不仅要考虑慢滤池的有效性,还要考虑它的经济性、材料的可获取性。”曹逸宁说,她终于理解了慢滤池为什么那么“粗犷”。

2017年夏天,曹逸宁第一次到梁家堡村参加实践,在经历慢滤池的安装、维护等全部步骤后,她了解到它背后精细的一面。

慢滤池对构造和材料都有着严格要求。塑料桶从上往下,第一层是直径小于2毫米、没有完全洗净的细沙,铺5厘米厚,5公斤的铁钉也埋在这层细沙里。往下一层是30厘米厚,直径小于2毫米、洗净的细沙,再往下是两层不同直径、不同厚度的石子层。

铁钉生锈后,铁锈通过化学结合的方式将砷吸附在自身表面。沙子是为了过滤水中的有机物和微生物,石子则是为了防止沙子直接进入管道,影响通水。

对刚刚参加实践的同学来说,在土路边洗沙并不是件“粗活”。

“不能太净,也不能太脏,否则就会影响慢滤池的效果。”在梁家堡村,胡外外有时会给新人示范洗沙的过程。

3年间,慢滤池的除砷效果在一点点尝试和调整中逐渐趋于稳定。最初,凯特为了论证不同材料对除砷效果的影响,参照已经成熟的“生物慢滤池”模型,在村子里同时安装了6台不同类型的慢滤池。

它们有的使用铁屑,有的使用铁钉,有的使用了新材料。为了控制实验条件,她在同一时间同一地点取水,然后连续6个月观察、记录净化情况。

数据分析工作完成后,“铁钉版”的除砷慢滤池入选了。

曹逸宁在环境学院主攻光伏材料的生命周期等领域,每天都在实验室里接触最新的材料。对她来说,这就是科研应有的“高大上”。

洗过铁钉、淘过沙子后,看到干净的水从慢滤池中流出。她忽然发现“这也是一种科研”。

“实验室里的科研当然很重要,但成果要用到农村,得花费很多钱和时间。”曹逸宁说,“中国农村有很多人一时半会儿还喝不上干净的水,我觉得这种应急的、过渡性的慢滤池也是科研应该做的。”

在一次慢滤池的例行维护中,胡外外发现更换铁钉后,滤水效果就大幅变差。但铁钉和沙子同时更换,效果又会很好。

“铁钉是除砷的主要作用物,沙子本身是没有除砷功能的。”胡外外满脸疑惑,“这里面有太多影响因素,我们都需要再探究。”

直到现在,“清源”还没有搞清楚慢滤池里铁锈与砷的反应机理,铁钉为什么使用半年就开始失效的问题也一直找不到答案。

2016年夏天,他们从村子回到实验室,开始尝试分析铁锈吸附的砷的量,及它们随时间变化的过程。这样的实验需要用移液器把水样一滴滴转移到试管里,不再用到塑料桶与橡胶水管。

“没有原理就无法保证慢滤池能长期稳定使用,也很容易陷入瓶颈。”曹逸宁说,“科研就是这样,一定要问到底。”

免费的东西不被在意,收费又会遭到抗拒

每次从平遥出发去梁家堡前,“清源”的队员都会去县城的“五金一条街”买齐材料。

算好了账,他们向村民收取每个慢滤池260元的成本费,这成了在梁家堡推广慢滤池的最大障碍。

2011年,“清源”曾在宁夏和甘肃免费发放1000台“生物慢滤池”,能够过滤当地地下水中物理性状的杂质。那时他们争取到当地政府的支持,除了免费提供慢滤池材料外,还制作了安装使用手册,派人到村子里现场讲解。

队员期待这些慢滤池能改变当地村民的饮水状况,结果几个月后,当他们再去回访时,却发现政府免费发放的慢滤池材料,连同安装手册一起原封不动地躺在原地,上面盖着一层灰尘。

“免费的东西他们不在意,只有收费了他们才不想浪费,才会用。”胡外外摊了摊手说。

今年夏天,大部分“清源”队员在梁家堡村,都是给村民免费维护慢滤池,迎来的有笑脸,也有甘甜的西瓜。但只要谈起成本费,老乡的脸就会马上“沉下来”。

一个队员回忆,在提到成本费时,有些村民马上要求降价,有的人改口说水质没问题,有的人直接摆手,拒绝他们进院子。

“大老远跑过来帮忙,这样被拒绝还是挺失落的。”这个刚刚读大二的清华男生说。

很多队员都有过类似的遭遇,有些甚至会被村民怀疑是骗子。

梁洪刚告诉中国青年报·中青在线记者,这几年村子里忽然出现了不少游商,开着小货车,贩卖不同品牌的净水器。

“这些净水器没有低于1500元的,有好多可能是不达标产品,村里没几个人买。”梁洪刚说。

“清源”在梁家堡村推广的慢滤池的遭遇也没比这些净水器好太多。从2014年开始,这个400多户的村子,现在只有大约80户在使用慢滤池,“不到五分之一”。但好的是,有30多台是村民自行搭建的。

一位从小生活在湖边、喝着Ⅰ类水的队员,第一次在梁家堡看到黄色的、里面漂浮着线虫的饮用水时,“差点吐了。”当地的村民就在他眼前把水烧开,然后倒进锅里开始做饭。

这个夏天,他再来到村民家维护慢滤池时,老乡舀出过滤后的清水,烧滚后倒入水杯。他抿了一口,就像喝家乡水一样放心。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制