在广西平果县新安镇黄胎屯,水是一切生活绕不过的开始。

80多岁的村民说,家里没水窖的男人,没脸娶媳妇。很多农户修房时没有空地修水窖,宁愿少修一间卧室,将水窖建在屋内。

今年6月,9个男人因它而死。

这个延绵在大石山区不到200户人家的村庄,在漫长历史中保持着对水源的追求:脚下是“九分石头一分土”的喀斯特地貌,农田被撕成碎片,石块比作物高。地面上鲜见河流,暴雨顺着石面流走。只有树和草从石缝里长出来。

村民凌泽环、凌泽敏两兄弟本将迎来“新生活”。6月12日清早,弟弟凌泽敏来到自家起的新房。他挪开家门前地下水窖覆盖的石板。水泥经过一个月的晾晒已经成型,铺进水管即可完工。

房子要盖好了,从广东打工归来的凌泽敏心情很好。两兄弟穷,之前住瓦房,猪圈和居所隔着一层木板。凌泽敏结婚7年的妻子受不了,抛下5岁的孩子离了婚。哥哥凌泽环的女朋友看到老房子也很快跟他分手。去年,政府发了2万多元的危房补贴,他们又借了几万元。两兄弟打趣,终于能结婚生娃。

水窖既是修建新居的头等大事,也是最后一步,这在黄胎屯已然约定俗成。但这次,曾在过去十多年带来无数喜悦的水窖即将吞噬9条人命。

一

3个月后的事发现场,时间几乎静止。出事的水窖被石块木板层层垒住,硬纸壳上写着醒目的“不可入内,后果自负”。村民在夜里会特意绕行。

6月12日清晨8点,就像村里发生过无数次的场景一样,凌泽敏要进入新修的水窖。他没有在意,累月的大雨渗入水窖,积水浸泡了窖里残余的木头架,泛出血红,木架上长满了黏手的灰白色真菌。两分钟后,他摔进积水,没了动静。

和他一起来开窖的叔叔凌福谦大喊了几声侄子的名字,引来了周遭的妇女,叔叔没犹豫就下井了。

在黄胎,乡亲间互相帮忙建房是惯例。大多数人家没钱长时间雇佣施工队,亲邻帮忙不要钱,管饭就行。

在井下,瘦弱的凌福谦提了口气,把侄子挽起来。可不消半分钟,他也倒了下去。老爷子至死保持一样的姿势,人们事后花了大力气,才把凌泽敏的胳膊从他的手臂里掰出来。

骇人的场景吓坏了井口围观的妇女,她们开始声嘶力竭地喊“救命”。村里的大喇叭恰好播放着欢快的舞曲,遮盖了焦灼的嘶喊。

隔壁正在修自家房子的凌福东两口子最先听到呼救赶来。妇女们跪在地上,拉着身体健壮的凌福东痛哭,他被当作营救的希望。

如果不是回家建房,凌福东平时都跟着建筑队跑南宁、百色,十天半月才回一趟家。黄胎地处石漠化山区,平摊到每个村民的可耕种土地只有几分,大部分壮年男子出去打工。

凌福东时常回家吹嘘,大城市的老板对他好,工友仗义,可他每月其实赚不上3000元,时常带着工伤回家。他对妻子保证,这次建完家里的平房立刻再出去赚钱。

妻子对凌福东的身体有信心,她只嘱托了句“注意点”。她想不到,丈夫下去后躬下腰,试图把凌泽敏翻个身,就一头栽进水里了。

这一切发生的同时,邻村坡南的牛贩许宝宁正骑着摩托车,哼着小曲奔驰在黄胎的土路上。他看好黄胎屯的一头牛很久了,今天生意谈成。他听到身后的呼救声,立马掉头返回,随手把车停在路边。

黄胎的村民推测,许宝宁想的是,救完人就立刻回家,所以车都没锁。可他成了倒在水窖里的第4人。

坡南和黄胎一样极度缺水,许宝宁是村里出了名的热心肠。几年前,有人深夜醉酒,掉进了坡南村里的蓄水池,许宝宁是第一个跳下去救人的。可惜人被捞上来,脸被水泡得肿得不行,早就没气儿了。

女儿许英燕今年高考,女儿曾经问老爸,为什么不像其他村民一样出去打工,许宝宁回答,“怕你有什么事需要我。”

如今,大学考上了,可父亲没有了。许英燕总是梦到父亲,他骑着摩托车,带她去上学,她闭着眼倚靠在父亲的后背上,“什么都不用担心”。

这个夏天,父亲仅仅给她留下稀薄的回忆。出事几天前,母亲拿出几千元钱给她,说是去年种地赚的钱,原本打算存进银行,可许宝宁不让,说要亲手交给女儿上学用。这是父亲留下的最后记忆。

“6·12”事件的9名遇难者大多是家里的顶梁柱。第5名遇难者凌福斌喜欢亲孩子们的脸蛋,在村里外号“亲人伯伯”。家里年迈的父母需要照顾,五十多岁的他终结了在广东整整十年的打工生涯,回家种玉米,酿玉米酒,每斤酒卖2元,赚1元,每月收入1000元。

6月12日那天,凌福斌喂完猪,在自家屋里慢悠悠地刷饲料桶。听到呼救声,他丢开桶,撒开脚步就往山下跑。太阳已然高起,水窖内的4人摞在一起,一动不动。他朝下看了一眼,毫不犹豫入窖,然后昏倒。此时距凌泽敏开窖,仅仅过去15分钟。

二

作为第6位下窖施救者,也是首位幸存者,凌泽耀这几个月被反复问起,为什么甘愿冒着危险救人。

满身肌肉的黝黑汉子满脸涨红,“都是自家兄弟!哪顾得上害怕,就想着拉一个是一个。”

他意识到井下有古怪,可看到刚刚晕倒的凌福斌倚在井壁上,双手还在抽动。“两三米的距离,就是一条人命”,他顺着木梯下了窖。

窖内有些闷,伴着淡淡的酸臭味,此外并无不妥,凌泽耀安心了。他触到了凌福斌,试着拖起叔叔,却发现后者已无知觉,如同石块样沉。他想再使把劲儿,原本顺畅的呼吸一下子完全停滞,“就好像喉咙被掐死了”。他感到头晕,大脑一片空白。凌泽耀咬死嘴唇,拿出全身的劲儿往上爬,还是在距离窖口不到一米的地方晕了过去。

事后他知道,窖口的人抓住了他的衣领,硬生生把他拽了上来。两分钟后他才苏醒,醒来映入眼帘的是惊恐的脸庞。有人哆嗦着告诉他,“老凌,你现在脸色乌黑,黑得吓人。”

不成功的营救加剧了现场的恐慌氛围,哭声开始响遍全村。现场仅有的几个男人认定井下漏电,关闭电闸即可施救。凌泽耀说当时很难冷静思考,现场混乱得不行。男人手足无措,女人急得捶墙,哭得近乎咽气。

可正在男人们去关电闸的间隙,村里另一位年轻后生梁院学,又钻进了边长不到60厘米的正方形狭窄窖口,成了第6位遇难者。

在黄胎屯,梁院学不具有太多存在感。他父母早年双亡,沉默寡言,生气的方式是不理会人。他不参与村里的酒局牌局,唯一的嗜好是在家开着音响唱歌。村里唱戏或者组织篮球赛,精通电工的他会默默把场地的线路接好。

可过去三个月里,梁院学成了这起惨剧里最频繁被提起的名字。

40多年前,村里第一次集体修建抗旱用的蓄水池,滚落的巨石砸死了正在池内平整土地的3个人,梁院学父亲的第一任妻子正是遇难者之一。梁家时隔多年轮回般的遭遇,又一次剖开村民对于干旱血淋淋的回忆。

当年修建的蓄水池早已弃用,如今长满野草。这个水池建在全村地势最低的地方,结果农田里流过的泥水,各家各户的生活污水都能流进,水一度脏到猪狗都嫌弃不饮。

直至20年前,黄胎村民的用水仍旧挣扎在维持最基本生活所需的限度。村里的老妇人记得,全村人都去山另一边的水源挑水。彼时没修路,山路难行,来回一趟要一小时,每天三趟才能灌满家里储水用的大缸,够一家人一天所需。

有次,两个孕妇去挑水,摔作一团,可两人没觉得疼,只觉得“又要重新回去打水,麻烦”。

为了节水,当时的黄胎屯村民往往四五口人共用一盆洗脚水,洗完拿去喂猪。用毛巾往身上浇点水就算冲凉,一盆水供父子俩洗澡是常事。很多上了年纪的村民洗澡时至今习惯摩擦双脚,可以省下洗脚水。

上个世纪90年代,水窖逐渐取代远方的水井,干渴开始缓解。如今的黄胎屯,水窖是一户人家生活还过得去的标志。盖房子,不盖一口水窖,就相当于没盖房。一些条件稍好的人家把水窖修在楼顶,或是加上水泵,接上水龙头、淋浴和马桶,用起来颇像自来水。

2010年,广西遭遇有气象记录以来最严峻的旱灾,国家提出,要“来水存得住,旱时用得上”。此后两年,自治区政府在大石山区的30个县投入23亿,修建水柜、水窖等蓄水工程。

据《广西日报》报道, 广西纳入全国农村饮水安全工程“十二五”规划的农村饮水不安全人口达1779.64万人。截至2014年,各级政府总共安排解决1439.3万人的饮水安全问题,全区70%左右的农村喝上了自来水。另外30%的村屯,绝大多数和黄胎一样,通过修建水柜、水窖,试图摆脱极度干渴的历史。

十多年前,黄胎屯也曾雇佣钻井队凿井,挖到68米深仍不见水。不下雨的旱季,没有稳定水源,储水仍捉襟见肘。大部分人家和30年前一样,家里摆满脸盆,洗脸洗手洗衣后的水不敢浪费。孤寡家庭,老人用水少,成为家家户户借水的对象。

村里绝大多数人家修起楼房后没钱装修,五六年内,都住着红砖和水泥地搭的屋子。可3块钱一瓶的矿泉水销路很好,人们喜欢喝,还用它煮饭。很多家庭只有老式电视,没有洗衣机、电风扇,却要买饮水机。

用水窖贮藏雨水是无可奈何的办法,长期贮藏的雨水上漂浮着一层油污,拿矿泉水瓶装满,沉淀半天,瓶底会浮现一层泥沙般的灰白杂质。

很多从外地娶来媳妇的人家,婚后都要经历一段争吵。嫁过来的女人大多觉得被骗了。她们事先听闻平果是广西唯一的“全国百强县”,却想不到,距离县城不过20公里的村庄,连生活用水都保证不了。

三

小学五年级,许英燕开始到镇上读书,第一次见到自来水。她看到洗手间里的水龙头,惊呼着问同学,“这是地下水么?居然这么方便。”

实际上,距离黄胎屯不到3公里的隔壁村庄,清澈的山泉源源不断。8年前,黄胎屯的村民把水管通过去,接上了“自来水”。

可好日子过了不到3年,两个村爆发矛盾。黄胎的村民只能去更远的村庄继续求人。

在稀缺的水源面前,村子间的矛盾越来越大。新达成协议的村庄第一年向黄胎征收1000元水费,第二年涨到2000元,接下来是5000元、12000元……此外,还另收占地费、基建费。黄屯的村民意见开始出现分歧,更多人担心对方会狮子开口、越要越多。

谈判宣告失败,屯里的年轻人咬牙切齿地回忆,某年春节前,黄胎停了水。水管被人为敲断,丢进山沟深处的水坑。一群年轻人含着泪,跳进水里,冷得发抖,把水管一截截捡回。

村民不止一次找到镇上,希望政府从中协调。可镇里总让他们“自谋水源”。

镇政府同样满腹苦水。新安镇政府的一位工作人员对中国青年报·中青在线记者说,镇辖18个村,“只有6个条件较好,其余都缺水。”镇政府也清楚,从临近有水源的村屯引水是最简洁而有效的办法。可“镇里一次又一次给他们拉水管,很快就被打断了”。

山上有水源的屯大多不肯分享水源,山下的屯便封锁公路,逢年过节洒满钉子,破坏山上村民过往的汽车。这导致村屯间矛盾频发。

2017年春节期间,村屯间因为水源等积怨,引发械斗。县里公安局的人去维持秩序,“结果被村民丢的石头砸了头。”

镇干部说,他们反复调解,却找不到一劳永逸的解决办法。

如今,黄胎屯“自来水”系统的源头是一条山涧。山涧流过农田和养牛场,邻村人在其中养鸭,化肥和动物粪便顺着流下来。最令村民不满的是,水量全依仗天气,今年春节后的整整半年,黄胎屯没从这条山涧中吃到一滴水。

村里的老者感叹,6月12日发生的惨剧“完全是造孽”,“整整8年,如果水源的问题能够解决,这事儿根本不会发生”。

四

开窖20分钟后,黄忠宝来到了现场。他原本只是去村中心的杂货铺取快递,听闻呼救声便匆忙跑来。人们告诉他,引发事故的电闸已经关上,可以安心下井施救。

黄忠宝很快没了声息,地面上的人们至此才意识到,窖内并非简单漏电。继续贸然施救,只会引起更多伤亡。

人们开始阻拦随后赶来的黄忠宁下窖。他是黄忠宝的堂弟,头天晚上,刚和许久未见的发小凌泽敏等人聚会,吃串喝酒,玩到凌晨4点。短短4个小时,哥哥和挚友都生死未卜,他有些失控。

事发当天下午,黄忠宁的60多名朋友赶到抢救受害者的平果县人民医院。有人在抢救室门口哭着说,“阿宁他心太软,这种事肯定要出手”。

黄忠宁是熟人眼中出了名的“老好人”。朋友家有任何事情,电话随叫随到。平日吃饭,这个矮小的男人总能把其他人挤到一旁抢着付钱。平时住在县城,黄忠宁做最普通的装修工作,一个月不怎么休息,能收入4000元钱。

6月12日的黄忠宁格外凶悍。村里的男人死命摁住他,他声嘶力竭地喊,“他们都在下面,让我过去!”人们劝了半天,黄忠宁趁人不注意,拿衣服抹了把脸上的汗,一个箭步钻进了狭窄的窖口,成了第8名遇难者。

等到凌福东的弟弟凌福高赶到现场,人们已经找来绳子,要为下窖的他捆上,以作保险。焦急的凌福高手一挥,说握着就行。30秒后,握着绳子的手松开,一声闷响,凌福高重重摔到了窖底。

绳子最终发挥作用,是在凌泽环身上。8点50分,从县城赶回老家的他看到自家水窖的窖底,当场就懵了。他在水窖里也闻到了淡淡的酸臭味,不到30秒,他就窒息,晕了过去,被人用绳子拉了上来。

凌泽环10分钟后才苏醒。根据他的描述,人们方才意识到井下可能有毒气。村民凿出了直径1米的通风口,用风机对着水窖吹气。9点10分,一只鸡被投入窖内,安然无恙,4位村民随即下井施救。

9位昏迷的村民被抬了上来。守候多时的村中老者立马扑上去,给每个人针灸,掐人中,血从他们的嘴里流出,此外再无反应。9个人的脸清一色乌黑,嘴唇发紫,早先入窖的几人身体已然变色。

从县城驶出的救护车大约10点到达黄胎屯。最后一批受害者被送至医院,已经将近正午。

晚间6时50分,平果县人民医院宣布,9名在窖内昏迷的村民抢救无效,全部死亡。

事故调查组次日公布的结果显示,储水池底部残留13cm高的混浊积水,和池内木头等杂物,在高温环境下封闭了32天,高温厌氧条件产生了沼气,引发了中毒。

五

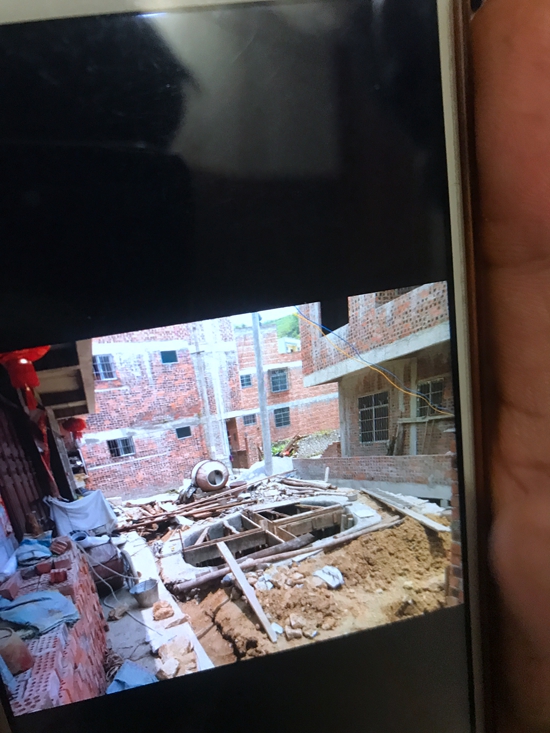

凌泽环的手机里有几十张照片,从破旧的砖瓦房,到工人们热火朝天夯地基、抹水泥,再到新居装上气派的酒红色防盗铁门,一年里,他记录下了新房修建的每一个重要瞬间。

这些照片一度令他喜悦。他和弟弟凌泽敏合计,新房盖好了,赶紧结伴去广东打工,把建房借的钱还上,就摆脱了半辈子的苦日子。

现在,这套新居大门紧闭,门梁结了蛛网,防盗门上落满了灰。凌泽敏说,不知道自己还敢不敢回去住。唯一能确定的是,要找一个黄道吉日,把吞噬了九条性命的水窖,“永远地填上。”

6月12日的一个小时里,这个原本向好日子奔去的家庭,瞬间陷入巨大的悲痛。老母亲体弱多病,小儿子的死摧垮了她的身体。哭了几天后,老人咳嗽的老毛病重了,总上不来气,凌泽环只能带她不停去医院。

命丧水窖的凌泽敏留下了7岁的儿子,刚上小学,很黏自己的叔叔。大人们回忆那天的惨剧,这个小男孩就静静地趴在门外,听到爸爸的死也不说话。凌泽环知道自己离不开平果县了,他找了一份白天送酒、晚上照看烧烤摊的工作,一个月2000元钱,为的是时间自由,能照看一老一小。偶尔晚上出去送酒,7岁的小侄子扯着他的衣服,蹲在三轮车货斗里,坚持和他一起去。

这场惨剧里,除了年逾六十的凌福谦,其余8人全部是家中的主要劳动力,14个孩子失去了父亲。

黄忠宝和黄忠宁两兄弟也在老家置办新房。事发时,房子只拿红砖搭出了大体的框架。屋主离世,工程陷入停顿。快半年过去了,黄家的新房里依旧堆满了破塑料布、砖块和废旧的木板。

黄忠宁死后,除了葬礼,母亲凌美香再也没敢回黄胎屯。路过出事的水窖,她的眼泪憋不住。她不想再建那栋新房,也没钱建。

没了儿子养老,凌美香和老伴只能去市场卖菜。一把菜赚6角,一天赚20多元。她交不起市场的摊位费,工商经常来驱赶她。可工商也知道这个老人刚刚没了儿子,光嘴上念叨,不忍心真撵她。

这个小村庄因惨剧而喧嚣一时的舆论很快平静。一位失去了丈夫的女人不敢听爱人的名字和有关水窖的一切,另外一位妻子不得不每月打工赚1500元养活孩子,尽管她被切掉了一大块胆囊。

父亲去世后,许英燕在外打工的哥哥从广东赶回,治丧全程几乎没掉眼泪。7月中旬,他回广东的厂里辞了职,在平果县城谋了一份差事。

许英燕问为什么,一直没哭的哥哥只一秒就崩溃,眼泪流了一脸,“我真的很怕你们再出事,照顾都来不及啊!”

六

对于凌美香,遗憾已无可挽回。她未能见到儿子最后一眼。6月12日,她跌跌撞撞从县城的住所赶到医院,儿子已在急救室抢救,后来被锁进了太平间。等到第二天,儿子被送回自己手里,已是一盒骨灰。

事发当天晚上,平果县人民医院12层,会议室外跪着一堆村民,会议室里,县镇两级主要领导坐在桌的一边。

9户遇难者家庭一致地回忆,当时政府给予了多项承诺,包括每户10000元的丧葬费,由民政系统划拨5000元临时救助,为部分遇难者家庭申请危房补贴,解决子女的上学问题,帮每户申请低保,尝试为遇难者申请“见义勇为”称号,给遇难者家庭配对“一对一的对口帮扶干部”,并解决黄胎屯吃水难的问题。

一个月后,黄胎屯的这场惨剧得到了定性:单纯的“意外事件”,不是“安全生产责任事故”。

一些家庭等来了民政系统认定低保的调查组。调查组告诉他们,家里房屋的质量“太好”,或是适龄劳动力数目“太多”,不符合认定的标准,不能申领低保。好几个孩子由政府安排进了城里的学校就读,可家里掏不出生活费。

9月21日,新安镇负责宣传,同时全程参与事件善后工作的一位干部向记者表示,“村民当时情绪过于激动,理解错了当时的承诺。”她说政府答应为“符合条件的家庭”申领低保。在有慈善助学基金的情况下,优先为这9户人家的孩子发放补贴。

她说,政府的帮扶行为,“完全出于人道”。如果因为这起惨剧,就给不符合帮扶条件的家庭下发补助,“反而是违法了”。

凌福谦家是典型的“不算贫困的家庭”。他家“有3个儿子,两个娶了妻,5个壮年劳动力”。可孩子们都在广东打工,凌福谦的老伴桌上摆着发霉的咸菜,每天静坐在空无一人的大屋里,电视开着静音播放抗日剧,老鼠咬东西的声响格外清晰。

这位镇干部表示,目前除了“见义勇为”称号悬而未决,水源问题“还在走流程”,政府的承诺都已兑现,“该给的抚恤都发下去了。”

8月底,水利局试着开井,水涌了出来,围观的村民们鼓着掌欢呼。人们迎着凿井的人去吃饭,刚喝一碗粥的功夫,井就一滴水也不出了。

一个月后,在政府的协调下,黄胎终于和更远的村庄达成了供水协议。施工队穿山越岭,在坚硬的石面上修出水渠,砌出储水的池子。传言说,因为路途远,工程量大,想喝新鲜水,“最快也要到明年春节”。

9月初,丰水季来临,黄胎屯沉寂许久的“自来水”终于被重新激活。兴奋的村民一早就守着自家的水龙头抢水。人们各怀心事,有的一心想弃用不堪的水窖,有的想用新鲜的水洗洗晦气。有老人用这“头茬的山泉水”煮了一锅饭,打开锅盖,挂着笑的表情瞬间凝固在脸上——饭上蒙了一层黑乎乎的污垢,散发着淡淡的腥味,像青苔。

如今,村子里哀伤的气氛渐渐淡去。村里的男人带着陌生人参观村庄,说“我们这有山有水”。旁边打闹的孩子们笑作一团,做着鬼脸喊,“有山没水好不好,有水就不会死人啦!”

事发3个月后的一天下午,黄胎屯一位80多岁的老人坐在村口,眼睛直直地盯着山谷外,自顾自地嘟囔,“我们的祖宗是不是有病,明明没有水,为什么要把村子落在这里?”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制