从北京市中心到城郊的家,骆锦强需要把一条地铁线路从头坐到尾,再换乘公交车。不堵车的话,他一个半小时能到家。这个“家”,是他租住的一间公寓,也是他工作的地方。

从北京到安徽的老家,他需要坐一宿的火车,再加9个小时大巴,“折腾一整天”。

来自河北的彭彭,最喜欢北京的地铁。一节节车厢“夹杂着情绪,承载着梦想”,在城市的地下穿梭,像一头巨大生物的血管。地面上,都市飞速生长着,地下的“血管”里,“流淌”着为了建设这座城市而奔波的人。

这个90后的年轻人,如今也是血管中的一滴血液。他常年奔行在找工作和去工作的路上,背得出北京16条地铁三分之二的地铁站名。地铁里,有天南海北的口音。

29岁的杨龙一张口,就是一口地道的北京话,听口音很难判断出他是河南人。小学四年级时,他被父母从乡下老家接到北京,从“留守儿童”变成了“流动儿童”。

近20年过去了,家乡成为他记忆中一个模糊的影子。如今,他是都市里的“新工人”,是“在北京长大的外地人”。

他们身上贴着标签——打工者二代。他们踩着父辈的脚印,从农村走进城市,想要扎下根来。他们在打工子弟学校读书长大,在城市的边缘地带租房。他们当中有些人已经结婚,开始养育打工者第三代。

“打工者二代,是出生和成长在改革开放的这一代。与打工者一代相比,他们受过相对更好的教育,在物质上也更宽裕。他们对城乡差距的感受更明显,比父辈更想留在城市里。”北京大学社会学系卢晖临教授对中国青年报·中青在线记者说。

但这些打工者二代,也经历着更加明显的城乡分裂,更大的收入不平等,以及更深刻的社会排斥。“除了生活上实际遇到的问题之外,他们还需要面对自己内心的割裂感。”

对他们来说,家很远,家乡更远。

没家回的人,就跟河里的水一样多

彭彭的父亲是2009年来北京的,在工地上干活。2011年,还在读高三的彭彭也来了。他在北京当了两个月保安,就老老实实回家上学去了。

后来,彭彭每年都会来北京,在各式各样的城中村和地下室暂居,到处打工或实习。2016年,他参加了 “新工人影像小组”。

王德志是小组的创始人之一,也是北京皮村工友之家的主办者之一。他来北京时刚满18岁,刷过碗,送过水,发过小广告。他经历了两次阅兵和一次奥运会,见证了北京的房价从一平方米几千元涨到几万元,地铁线路从个位数变成两位数,高楼越来越多,车也越来越多。

王德志称自己是打工者1.5代,住在不到十平方米的房间里,一半是床,另一半是书架。

他的儿子在北京出生长大,但他调侃“只是暂住”。

他一直想拍片子,把镜头对准了打工者二代。2016年,他和宋轶一起,完成了剧情片《移民二代》和纪录片《野草集》。

在全国总工会2010年发布的《关于新生代农民工问题的研究报告》中,新生代农民工被界定为“出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口”。打工者二代,是新生代农民工中的一部分。他们是“回不去家乡”的一代,又是“难以进入城市”的一代。

杨龙爱看书,喜欢看《平凡的世界》,小时候“最疯狂的梦想”是当作家。他还记得,同龄人韩寒刚出名的时候,他把《三重门》读了好几遍。

如今,梦想和生活离得越来越远。初中毕业后,杨龙去当了快递员,很少再拿笔了。2009年,他把自己的积蓄攒了攒,承包了一个快递站点。《移民二代》里的几个年轻人,最后选择的出路,同样也是承包了快递站点。

“那些场景就是在我那个仓库里拍的,”杨龙回忆,“其实拍的内容也是真实的,在给快递员开会的场面。”

他在那场戏里客串,出了镜,而这部电影里的其他演员和工作人员,大多是和他一样的打工者二代,有些甚至是他在打工子弟学校的同学。

《移民二代》制作完成之后,“新工人影像小组”组织了几次试映。他们在杨龙的快递仓库里架起投影仪,摆了一排排椅子,请了一些快递员工和工友来看。影片节奏舒缓,第一个场景是男主角骑着电动车,在城郊的村落里穿行。主题曲悠悠地唱着:“没家回的人,就跟河里的水一样多。”

一些人踏踏实实坐在椅子上,把这个100分钟的故事看完了。而另一些人,看到一半就离场了。

宋轶发现认真看完片子的人,基本上都是从小在城市里长大的打工者第二代。而那些提前离场的,虽然和“二代”们的年龄都差不多,同样是85后90后,却是在农村出生成长,长大后才到城市来打工的,他们表示,比起看电影,时间更应当用来做和他们的工作效益挂钩的事。

“相比来说,在城市出生长大的移民二代,会显得更懒散一些。”宋轶发现,在打工者二代看来,那些碎片的时间,就算都拿来赚钱也没什么用,房子还是买不起,城市的户口仍旧得不到。还不如稍微娱乐一下。

更何况,看的还是一部与自身处境有关的电影。

在复旦大学国际关系与公共事务学院的熊易寒教授看来,随迁子女的“全面城市化”趋势,正在成为一个不可忽视、不可逆转的事实。他们不仅是“流二代”,而且是“城市新生代”。

据国家统计局2017年发布的《2016年农民工监测调查报告》,2016年我国农民工总量达到2.8亿。1980年及以后出生的新生代农民工,正在逐渐成为农民工群体的主流,占全国农民工总量的49.7%。比起上一代,这些年轻人很少会选择建筑或制造行业。

“他们更喜欢做小生意,或者选择服务业,还有些会去做社会工作者。比起有城市户籍的同龄人,打工者二代的社会经济地位会低一点,但双方的价值观差距很小。而这些打工者二代的孩子,新出生的打工者第三代,看着完全就是城里孩子了。”熊易寒对中国青年报·中青在线记者说。

他们不再属于农村,很多人没下过田,叫不出地里农作物的名字,更不打算在若干年后回到农村。有的甚至记不住老家所在乡镇的名称。他们的双脚,更习惯踩在水泥地上,而不是泥土中。

可熊易寒也不得不承认,至少到目前为止,“他们所认同的城市还没有正式接纳他们”。尽管这些打工者二代,已经在城市里定居,在官方的定义里,他们依然是流动人口。

他们的户籍仍然在乡下老家,如同一条看不见的线,无论相隔百里千里,仍然远远系在他们的身上。

出路在哪里?他们愿意重复父辈的经历吗?

骆锦强来北京时还不到10岁,和父母一起,住在五环外的出租屋里。他把那里称为“大杂院”,地面上永远有浑浊的积水。相隔一条马路,是超过二十层高的住宅楼。他在父亲打工的工地里独自玩耍,在城乡结合部大片的荒地上疯跑。对北京,他曾经哪儿都不认识,也谈不上喜欢。

如今,他几乎逛过北京所有的知名景点,偶尔会去京郊的野山里攀岩,坐过每一条地铁线路,可以给老家来的亲友当导游。他甚至遇到过土生土长的北京人,向他打听南锣鼓巷怎么走。

许多与社会问题有关的标签,都曾在他身上贴过。留守儿童、流动儿童、农民工、北漂……到现在的打工者二代、移民二代。

骆锦强不喜欢这些标签,在他看来,这些标签很无聊,且“具有伤害力”。“每个人都在经历自己的生活,谈不上好坏。”他对中国青年报·中青在线记者说。

2017年回老家时,骆锦强发现,村口的大喇叭里,一直在宣传最新的二胎政策。村官从村头走到村尾,挨家挨户,劝说所有适合生育年龄的小夫妇生二胎。

这场面让骆锦强觉得有趣,也有些适应不来。“说让我生我就生吗?”他带着点讽刺地说。在城市里,生不生二胎是自己的事,居委会大妈不会因此找上门来。传统的农村生育观念,已经离他很遥远。

“对于中产阶级家庭,可能会有不愿意要小孩,或者要得非常晚的家庭。但是对于打工二代来讲,即使他们的生活状况不好,至少会选择生一胎。”在宋轶看来,这是打工者二代与城市里的中产阶级,在生育观念上一个“特别大的区别”。

骆锦强现在25岁,是一个3岁女孩的父亲。女儿是在北京出生的,由于没有北京的医疗保险,从产检到生育,全部都是自费。他信不过老家的医疗条件,况且“来回折腾还是那么多钱”。

有了孩子以后,医保政策对他生活的影响越来越大。孩子得个小感冒,成百上千元的医药费就花出去了,这些开销他只能自费。

有时,他的父母也会旁敲侧击,提到再生个孩子的事儿,但骆锦强觉得,生活成本和教育成本太高,他暂时还不想考虑这个。

杨龙选择了生二胎。他的大女儿9岁了,正在北京一所公办学校读小学,小女儿1岁半。起初,他要二胎的原因是想再生个儿子,但这个年轻人也“没有那么执着”。有两个女儿,杨龙觉得“也挺高兴的”。

生二胎时,他的经济状况还不错,承包了快递站点后,手底下最多管过30多人。那些年他前前后后,往这个行当里投了十来万元。他每天忙碌12个小时,还赶上过几次“双十一”,好几天顾不上回家。

那样的日子让他觉得充实,但由于种种原因,这份快递买卖2017年“黄了”。杨龙心灰意冷,“耗费那么大的精力做成的事业,后来就什么都没有了”。

他回了老家,但很快又选择回到北京,去一家货运公司当了司机。尽管城市里“现在也似乎没什么发展机会”,但老家显然“更没有什么机会”。一样是打工,相比之下,他宁可留在更熟悉的地方。

熊易寒发现,第一代打工者,大多还会“对故乡怀有归属感”。而他们的下一代,由于社会经济地位低下,再加上社会隔离机制拦在他们面前,“往往在家乡与城市之间进退失据”。

“他们都可以称为‘城市化的孩子’,他们自身也在经历一个城市化的过程,他们所经历的痛苦、彷徨、迷失,是由城市化——更准确地说,是‘半城市化’带来的,最终也必须通过城市化来得到解决。”熊易寒在一篇文章中写道。

他的许多调研对象,都是这样的打工者二代。他们很多都说着流利的上海话,喜欢用“一刚”这样的语气词表示惊讶。“孩子们对上海人的模仿,表明了他们对上海的认同,以及融入上海社会的愿望。这可能是城市第二代移民的共同点。”

但熊易寒同时也提出了问题:“出路在哪里?他们愿意重复父辈的经历吗?”二十世纪九十年代初期,改革开放后,异地务工人员流动的各种限制开始松动。农民工进城打工潮,成为一个时代的符号之一。打工者一代填补了城市发展中的劳动力空缺。

杨龙的父亲也曾是打工潮中的一员,1996年就离开村子去了北京,在一个煤厂卖蜂窝煤。一年后,母亲也一起去打工了。等杨龙也被接到北京,一家人搬到了香山附近,父母开始卖菜卖水果。

如今父母年岁大了,农村仍然是他们的退路。母亲带着杨龙的小女儿在老家住着,父亲还留在北京,当起了快车司机。

但对杨龙来说,农村并不是他的退路。

但凡能找到一点空隙,这些打工者就又涌了进来。像野草一样,春风吹又生

拍摄《野草集》时,彭彭还是新工人影像小组的成员之一。他和打工子弟学校的孩子聊天,以画外音的形式出现在成片里。

一个孩子对着镜头问彭彭:“如果政策越来越严了,我们都被赶走了,这些房屋是不是没人住了?”

“不会把你们都赶走的,”彭彭回答他,“因为还要让你们回来继续上班。”

这段对话让宋轶很感慨,像玩笑话的词句,“说出了一个城市的发展逻辑”。对话的背后,还有一些让宋轶感到沉重而残酷的东西。

他的镜头下有许多80、90后打工者,他们曾经在打工子弟学校读书,如今,他们的小孩又遇到了上学困难的问题。“我们能看到某种延续,或者说,阶层固化之后的一种延续。”宋轶说。

拍摄过程中,他遇到一所打工子弟学校紧急关停。宋轶走进教室,发现学生们的作业本、书包都还搁在各自的座位上,就像是时间凝固了一样。

宋轶推测,大概是关停的通知下达得太突然,以至于孩子们没来得及把东西收拾走。

半年以后,宋轶回到这所学校,想补拍一些画面,却发现这个地方,完全被改造成了一个生活区域。另一拨打工者在这里居住下来,把已经废弃掉的学校,改造成了一个出租大院。原先的教室成了卧室,门口码放着鸡蛋。昔日校园里的花池中,现在长出的是大葱。升旗台和乒乓球桌上,堆满了生活用品。

“但凡能找到一点空隙,这些打工者就又涌了进来。像野草一样,春风吹又生的感觉。这是一种什么样的力量?我能感觉它在打动我,可为什么打动呢?这是我问自己的问题。”这种触动,促使宋轶给纪录片起了《野草集》这个名字。

宋轶希望这部纪录片能够成为一座桥梁,让更多人对打工者二代这个群体的思维方式有所了解。他说:“城市决策者在设计制度时,如果不觉得自己有什么问题,那就需要先建立沟通的基础。”

熊易寒也曾在论文中写道:“现行的社会管理体制一方面表现得较为迟钝,对多元化的利益诉求缺乏回应性;另一方面,又经常对社会矛盾表现过度敏感。”

“如果有一天,在上海的外地人都走了,那也意味着这座城市的竞争力下降了。”熊易寒说。城市需要数量庞大的打工者,但另一方面,他们也给城市的教育、医疗、能源、秩序维持等方面“带来了巨大的压力”。

卢晖临建议,尽快推动农民工的市民化,让那些在大城市有稳定生计的农民工家庭能够真正在大城市定居下来。鉴于大城市的人口压力,卢晖临同时认为,有计划地引导人口向其他城市和地区分流也是十分必要的,但应当采取优惠政策,引导打工者向大都市周边的城市、乃至老家回流,但绝不可以采取强制简单的驱赶措施。

前几年,骆锦强也想过回老家,但他现在打消了这个念头。在他的家乡,老人们认为“年轻人就该去外头闯荡,挣钱”。

离开家乡时,他正在读小学三年级。从老家的小学,到城里的打工子弟学校,再到自己报名就读的电大,他在一张又一张的课桌前流动。

他当初就读的打工子弟学校,以及他曾住过的“大杂院”,都已经在这十几年里,陆续被推平了。他的父亲曾是拆掉他小学的工人之一,抡着大锤把墙壁砸倒,露出钢筋。母亲会从废墟里挑拣比较完整的砖块,刮掉泥灰买掉,一块砖只能卖几分钱。

如今,父亲已经回了乡下老家,不再打工了。母亲还留在北京,帮他带孩子,成了另一个话题群体“老年漂”中的一员。

为了孩子上学,开了30多个证明,准备的材料,摞起来有字典那么厚

杨龙曾经就读的学校也被推平了。他回到当初学校所在地,发现所有熟悉的景物都已经消失,只有一株当初校园里的老树还留在原地。

“也许现在也没了吧。”他猜。后来他才知道,那片地方,如今已经成了一所知名高校的新园区。

9岁的大女儿在一所公立小学就读。为了让女儿顺利入学,杨龙折腾了一个多月,辗转在许多个办公部门之间。工作证明、社保证明、居住证、暂住证……房东的房产证。最终,杨龙开了30多个证明,准备的材料,摞起来有字典那么厚。

如今政策收紧了,小女儿上学时该怎么办,他只能“走一步看一步呗”。

宋轶注意到,最近几年有些打工者二代,把孩子送到了香河、衡水、廊坊这些北京周边城市上学,“钻了一点点空子”。这个“野路子”甚至形成了产业,一位家长辞职创业,帮那些处境相似的家长联系学校,赚取中介费。

但宋轶不确定,这条“野路子”还可行多久,他听说,那些地方“最近也开始收紧了”。

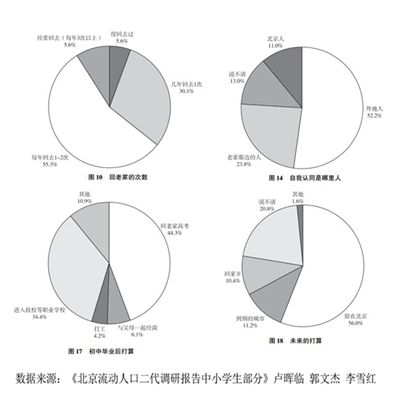

2014年,共青团北京市委员会和北京大学社会学系,合作完成了一项关于“农二代”生存处境的研究课题,其中包括卢晖临执笔的《北京外来务工人员随迁子女情况调研报告》。

这次调研发放了5000份问卷。“流二代”在京平均居住年限是15.7年,有25.5%是在北京出生的。他们的平均年龄是24.3岁,其中,有65%的时间是在北京度过。

卢晖临在报告中提到,许多打工者二代,在成长的过程中,“参加群体性社会冲突比率较高”。他们生活中的许多大事,包括升学,择业,往往会与政策产生碰撞,这让他们内心深处,产生了“对社会不公的感知”。再加上家庭、社会、学校教育的缺失,当这些年轻人把情绪外化出来,就很容易发生群体性的社会冲突。

“这意味着,这一群体的境遇,已经成为影响社会和谐的因素。”卢晖临认为,除了尽可能提供优质的教育资源,也需要通过搭建平台、引导舆论的方式,帮这个群体“以合法的方式表达自己的诉求”。

宋轶选择的方式是摄影机。在他的镜头之下,一些采访对象谈起了自己和同学的经历。他们当中许多人都曾进过看守所、派出所。

一个年轻人向宋轶提到,他第一次被抓进去、放出来之后,并不知道自己的身份信息里,从此留下了永久的记录。有一回他开车过收费站,交了钱往前开,没开多远,后面出现两辆警车,把他拦住盘问。他这才明白,自己以后的人生和别人不一样了。

骆锦强觉得,这不但是教育的问题,也是打工者“原生家庭的问题”。一方面,打工者往往太忙于生计,忽视了对孩子的教育。另一方面,许多打工者一代甚至二代,对教育方式没什么概念,管教孩子的方法,除了打,就没别的了。

骆锦强在电大读的专业是幼教,如今他正在创业,发起了一个社区育儿互助中心。“举社区之力培养孩子”,这个口号时常被他挂在嘴边。

女儿如今读的是他自办的幼儿园,再过两年就该上小学了。骆锦强想好了,要么努力赚钱,送她去读私立小学,要么就扩大创业规模,把小学教育也囊括进来。

他想尽自己所能,给女儿提供最好的教育,不让她像当初的自己一样,没能拥有一张踏实读书的书桌。

火车进站时,他从心底开始激动,就像北京才是老家似的

彭彭如今已经离开了“新工人影像小组”,去一家公司当了内勤。

对北京这座巨大的城市,他既不愿意追捧,也不觉得排斥。永远留下或彻底离开这两种念头,他都没有产生过,他也没有想要定居的地方。他在城市里认识了许多志同道合的朋友,大家一块打游戏,一起谈理想。有的想“做乐队”,有的想升职加薪走向人生巅峰。

杨龙的生活目标要明确得多——养家糊口。2016年他的快递站点还经营着的时候,他在开封市一个“位置很好”的住宅小区,预定了一套房子,交了5万元的订金。现在站点倒闭了,他赔了钱,还欠下了外债。杨龙想过把房子退了或转卖,却发现“退不掉了”。

上个月,杨龙换了在北京的住所,搬到一个新小区跟别人合租。之前住了三四年的公寓,几天之内送走了所有的租客,如今闲置着。

“房东有房产证,不是打的隔断,不是临时建筑。不知道为什么,突然就不让住了。”新住所的房租比之前贵,他“有点承担不起”。

杨龙现在只想找份稳定的工作,贷个款,把首付交了,再慢慢还几十年月供。他开着货运车在城市的夜色里穿行,这些念头就在他心头盘旋。

像杨龙一样,很多打工者二代,都选择在老家附近的三四线城市买房。那些房子大多会闲置很多年,既是一种投资,也是他们养老的保障。一部分人会把孩子送过去读书,那些孩子,就成为地级市里的留守儿童。

“一个打工者离开城市,就只是一个人。但一个孩子离开城市,往往会有一个甚至两个家长一起离开。”宋轶也承认,一个超级大城市的发展如果不太平衡,肯定是有问题的。人口从大城市向中小城市的分流,本身“没有太大问题”。他只是觉得,这个过程,在执行时“不能完全不考虑人的感受”。

有时杨龙也会想,去老家附近的城市发展。但他很快又会问自己,回去能做什么呢?既没有人脉,也没有资金,“挺迷茫的”。

在卢晖临教授看来,打工者第二代,有较为开放的视野,但对自己的人生目标,并不都那么清晰。“虽然他们在大城市居住,但是因为缺乏政策上的保障,在居住、教育、医疗等方面缺乏支持,所以他们始终有一种不安定感。”

对于这个群体面临的困境,他认为,在长期上需要解决教育公平和户籍公平的问题,短期上,需要“推动常住人口基本公共服务均等化”,维护他们在就业、医疗、社保和教育等方面的权益。

许多研究者都发现,这些打工者二代,虽然会表示自己和当地人没什么区别,但在内心深处,仍然觉得自己是“外地人”,是“老家那边的人”。

“这种扭曲的身份认同背后,是他们对以户籍制度、高考制度为代表的一系列地域排他性制度安排的深刻感知,和强烈的被剥夺感。”卢晖临教授形容打工者二代是“心灵上漂泊”。他们凭借自身努力,想要融入城市,弥合城乡差异。但“在核心性的制度屏障面前”,他们很难真正融入北上广深这些大城市。

骆锦强正在为此努力。他把梦想紧紧攥在手里,一直保持着学习的劲头。在刚刚过去的圣诞节,他打扮成圣诞老人的样子,跑遍了自己正在创业的社区,一家一家送小礼品。圣诞节之前是冬至节,他设计了“节气课”,专门换上了汉服。

在北京生活工作了十几年,偶尔回老家一趟,骆锦强也会有几分期待。可回去之后,他又觉得住不惯,起居住行,样样不方便。

等他从老家回北京,火车马上要进站的那一瞬,熟悉的街道和建筑在车窗外划过,像一帧帧卷动的幻灯片。铁轨如枝杈一般,从一条分裂成数条,指向前方的车站。

骆锦强从心底激动起来,他说:“就像北京才是老家似的。”

(应采访对象要求,杨龙、彭彭为化名。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制