沿着针头,17种不同的药物进入17颗跳动的心脏。人类心肌组织或平静,或因强刺激而急剧扩张收缩,流经心脏的电流失去了稳定——这意味着心脏主人因心脏病身亡。

主导这一切的凯文·科斯塔博士和同事根本不知道这些药物是什么,会不会引发可怕的结果,他们只是注射、观察、记录结果。

这不是草菅人命,科斯塔的实验室里没有死亡,只有电流、数据和细胞的快速生长。作为再心生物科技公司(Novoheart)的首席科学家,科斯塔带领团队培育出人工迷你心脏,原材料是人类心肌组织,成品能如真实心脏一般跳动,仅有拇指大小。

它们还远不能成为人类心脏的替代品,却可以为延续人的心跳发挥重大作用。该团队的近期目标是,为治疗心脏疾病的药品提供实验对象。

塔夫茨药物研发中心2013年的研究报告显示,每种获得FDA(美国食品药品监督管理局)批准上市的新药平均花费25.58亿美元,近一半的钱花在同期研发的失败产品上。不少药品通过了层层测试,最终倒在生物实验阶段。

“既然要失败,就要早点失败。”科斯塔说。如果实验结果能准确预言被试新药的不良反应,迷你心脏将帮助那些注定会失败的产品收到痛快的判决,为更有希望的产品让道。

一滴血“种”出一颗“心”

向科斯塔团队提供药物的企业公布了17种药物的身份,将它们针对真实病人和迷你心脏的测试结果进行比对。

发布结果的过程像一场综艺节目,通过网络视频通话,分为三组现场“揭晓答案”。第一组,全对。第二组,全对。第三组,错了两个。

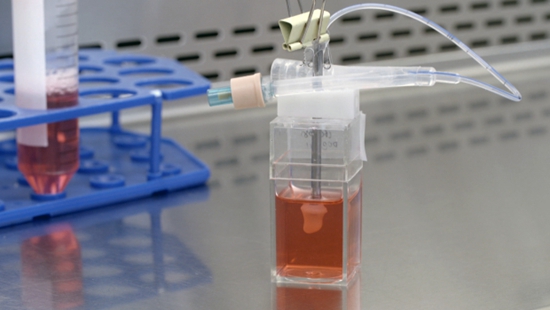

在科斯塔位于香港的实验室里,“果冻”罐林立陈列。这些生物反应器中的半凝固胶体是培养液,能提供养分并保证酸碱平衡。罐子连接着导管,培养液通过导管传输。

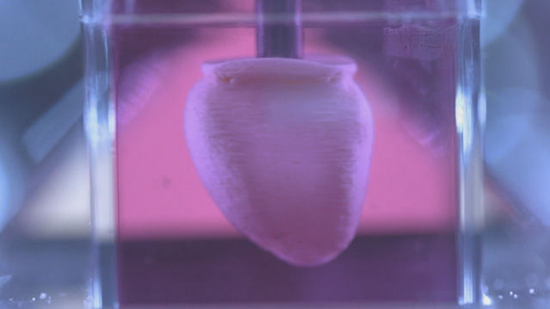

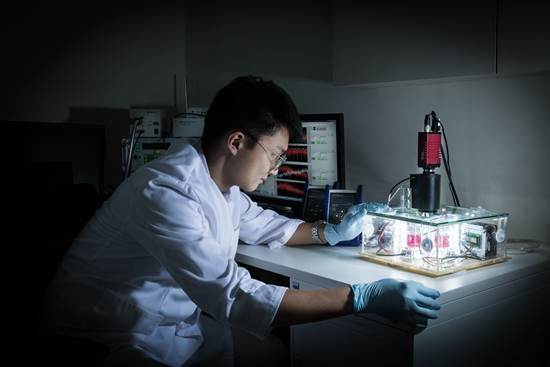

迷你心脏就在这些罐子里跳动,像一只只中空的白色桃子。科斯塔团队有时会叫它们“罐装心脏”。心跳此起彼伏,每一只“桃子”都有专门的监控纪录仪,脉搏曲线在屏幕上规律波动。

“创造一颗这样的心脏,我们只需要一滴血。”Novoheart首席执行官李登伟说。

在电子显微镜下,一滴人类血液就是一个广场。圆的、扁的、活泼的、沉静的细胞在其中漫游碰撞。李登伟要寻找的PBM(外周血单个核细胞),是一种细胞核圆滚滚的血液系统细胞。经过“重新编程”,它能变身为iPS(诱导性万能干细胞),是一颗蕴含生命的种子。

iPS是现代免疫学的明星,戏路宽,能化身多种人体细胞,衍生成各类组织,如神经元、肾和视网膜。日本科学家山中伸弥因为利用转录因子成功诱导iPS获得了2012年的诺贝尔医学奖。

在科斯塔的实验室里,生物化学诱导剂指挥iPS成长为大片纤长而有力的心肌细胞——人类心脏最主要的材料。

同时被培育出的还有重要的组织细胞,如“成纤维组织细胞”。科斯塔在此前的研究中曾忽略了它,结果遭遇失败。没有这些细胞支撑,人造心脏根本不成形。

接着,科斯塔和同事将培育出的细胞和水凝胶混合在一起,注入特别设计的生物反应器。这只玻璃罐中有模具,造型可以定制。

在接下来的数天里,心肌细胞三两抱团,连缀生长,最终结出果实:一个能够跳动的中空腔室。它比拳头大小的人类心脏小多了,跳动能力是正常人类心肌的十分之一。

从本科生到博士后,科斯塔一直从事生物医学工程研究,最初的研究对象是肺。和他感情深厚的祖父因心脏病去世后,他转向心脏研究。在哥伦比亚大学任副教授时,他尝试用老鼠的干细胞在培养皿中“种植”一颗鼠心。

在一次实验中,他好不容易培养出的心脏底部出现一个肉眼可见的小洞。“完了!”在沮丧中,他往这颗有明显缺陷的心脏内注射了一点红色染色剂。几秒钟后,一朵一朵的红云从破洞里有节奏地飘出来——这颗心脏在轻微地跳动,挤压着染料往外跑。

经过反复实验,他最终获得了一颗能跳动的老鼠心。2009年,李登伟找到了科斯塔:我们来做一颗“人心”吧。

香港大学教授李登伟一直是干细胞技术的积极鼓吹者。这位华人生物学家年轻时曾游学美国、澳大利亚。2007年,iPS技术在科学界展露头脚,他开始寻找合作伙伴,科斯塔是他美国霍普金斯大学的校友。

来自纽约西奈山医学院、加利福尼亚大学、瑞典卡罗琳斯卡大学等高校的科学家组成了国际团队。当心肌收缩的影像在伦敦的显示屏上被放大观察时,中国研究生正在纽约将混合物缓缓注入粉红色的凝胶。

跳动的大野心

李登伟想要的是一颗“具备人类心脏基本功能”的迷你心脏。

也就是说,这颗心脏既要能跳动,还要能模仿人类心脏的电流传导,让心肌纤维能随着电流收缩。

同时,这支团队暂时不想制造出一个与真实人类心脏大小完全一致的仿制品。小,“方便大量生产、培养和测试”。

团队设计出这颗心的模样:一个“能够跳动并推动液体”的三维室腔。它基于人类心室设计,舍弃了两个心室和两个心房的天然组合,是一个“单间”。

科斯塔团队认为,他们造出了世界上首例三维人工心脏。此前在实验室里诞生的心肌组织结构大多是二维的,仅有一层细胞,谈不上结构。

心肌组织具备跳动的能力,给予它动力的则是电。电极被放进生物反应器的营养液中,模仿人体内的生物电,迷你心脏根据电流的频率跳动,“低频率象征平静状态,高频率跳动可以模仿紧张或者运动状态”。电流失常则是心脏毒性的表现。

被注射进心脏的液体会改变心脏的规律跳动。如果是肾上腺素,这颗心会扑通狂跳,仿佛真的人心在主人见到爱人或遭遇危险时表现出的那样。

观测到心脏电流紊乱意味着心脏毒性的存在。使心脏不适的药品通常会引发混乱的电流。

能被观察到的不仅是心肌组织伸展收缩的强弱。电流、压力、容积同样被电脑记录,“每个组织的可测试参数有数十个”。实验室里,每分钟都在产生大量数据。

人工智能技术也被应用起来,电脑“哼哧哼哧”吃下海量数据,分析形成了解人工心脏功能的数字地图。科斯塔团队告诉中国青年报·中青在线记者,机器学习帮了大忙。他们有意让罐子里的心脏接触一些已知的药物,进行“学习”,提高心脏对于药物反应的精确度。这样,新的药物测试可以跟已知的比较,从而更准确地预测药物特性。那场17种药物的“盲测”就是迷你心脏的“学习资料”。

李登伟很看好罐装心脏的前景。他认为它们“绝对有助于替代和减少动物实验”。“动物的心脏和人类有很多不同,所以动物测试往往无法可靠地预测药物反应。相比之下,人类心肌组织能更有效地仿真人类心脏。”这些人工心脏还不受伦理争议的困扰。

随着医疗个性化趋势的蔓延,这支团队希望使用更多个体的血液量身定做心脏进行测试,从而理解某一类人群的疾病共同点,为个别病人挑选最佳治疗方案。李登伟还认为,未来每个人都能拥有“定制的专用心脏”。

市场的反应略显平淡

在英国广播公司的访谈节目中,李登伟被主持人反复追问:我们离你说的那个未来还有多远?你能不能给我一个时间表?

这是李登伟接受的诸多主流媒体采访之一。公众对人工心脏表现出极大兴趣,畅想它们优化甚至取代动物实验和人体实验的可能性。

这些心脏的强大对手是“器官芯片”。这是一种以亚微米为单位计算大小的细胞芯片,能对各种刺激作出系统性反应。和罐装心脏一样,它也是基于干细胞被培植出来的。今年1月,哈佛大学的韦斯生物工程研究基金会发表了论文,推出了一种由心肌组织构造的芯片。

市场的反应略显平淡。2016年9月,Novoheart在加拿大多伦多创业板上市。这是一只股价最高时不超过1.5加元的低价股,3年来股价下降趋势明显,本月每股价格在0.5加元上下浮动。

与此同时,FDA尚未透露认可“合成简化器官”检测药物的准确性,以及将其作为病理毒性检测替代措施的意向。

李登伟再三强调,Novoheart现阶段的主要目的是在动物实验前为新药提供优化的筛选选择,并不想取而代之。这只团队要做的还有很多,接下来是进一步丰富和强化这颗小小心脏的功能,使其更接近真实。

“一开始大药企都很怀疑,反复询问我们(迷你心脏和真实心脏)的物理联系,预测的准确性。现在他们只想知道,你们的转折点在哪儿?”“我们把药交给你,多久能给我们结果?”

罐装心脏和它的对手共同属于一个更遥远的、人工合成人体器官的未来。实验室里种植的器官将作为人体实验的替代品,刺激新药快速发展。而人工心脏的替代品则可能拯救如科斯塔祖父那样的心脏病患者的生命。根据美国疾控中心2016年的数据,心脏病仍是全球人口健康的头号敌人。

最终,李登伟在访谈中带着亚洲人的谦逊微笑,谨慎地说:“我只能说在不太久的将来吧。”

中国青年报·中青在线记者 王梦影

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制