为什么我们会怀念上世纪八十年代?大概每个人都能给出一个情绪沸腾的答案。而《三联生活周刊》前主编、作家朱伟,却会先和你说起一辆绿色的凤凰牌自行车。

骑着一辆自行车,朱伟能每周一遍遍地巡查全城每一家书店。“八十年代初的时候我记得新华书店开始卖书,卖的很多19世纪的外国书,早上三四点钟起来到新华书店排队,买回一堆书,如获至宝。”

骑车买书,还要骑车串门。八十年代先后供职于《人民文学》《中国青年》的朱伟,他敲开的那一扇扇门,随便挑出一个名字,都让现在的读者羡慕不已。

“郑万隆住东四四条,史铁生住雍和宫大街,阿城住厂桥,在一个城市里,彼此距离都很近,骑着一辆自行车,说到就到了。更重要的是,那时的亲密无间,彼此是可以不打招呼,随时敲门都可进去的;是可以从早到晚,整日整夜混在一起的。”

朱伟记得早晨骑车去阿城家,阿城总在被子里瓮声瓮气地说:“催命鬼又来了?”若是傍晚去,阿城总不在,桌上有留言:“面条在盆里。”

冬夜骑车给影协的陈剑雨送刚写完的《红高粱》电影剧本初稿,朱伟“硬是在冰坎中歪歪扭扭地走了过去”;骑行的空间距离越拉越远,编《东方纪事》时,朱伟骑到阜成门外找钱刚,到蓟门桥找李零,再到北大找陈平原……

时过境迁,再话当年,朱伟说,八十年代一辆自行车可以骑遍北京城,更重要的是,人和人之间没有隔阂。

朱伟在担任《人民文学》编辑期间,接触了刘索拉、阿城、莫言、余华、苏童、格非等一大批作家,自己的工作、生活,被文学填塞得满满当当。于是他的自行车车轮绕出的版图、碾过的时光,就像一块块零碎的拼图,重新拼好,可不就是一部气势非凡的当代文学史吗?

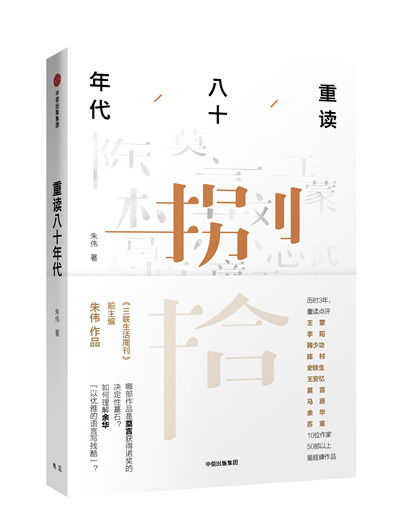

2013年,朱伟开始在博客里写《我与八十年代》,以个人生活轨迹回忆那个时代的每一个节点,记录与那些作家交往的点点滴滴。近期他出版了《重读八十年代》一书,系统解读王蒙、韩少功、史铁生、王安忆、莫言、余华、苏童等十位作家的作品。

未完待续,八十年代的故事是说不完的,还要接着写。

翻开《重读八十年代》,读者透过朱伟的笔端得以窥见一些名家往昔的模样。比如朱伟对史铁生最早的记忆,是两个人一起从小作坊回家的场景:“出了屋就感觉阳光格外亮,那时胡同里还没那么多人,他摇着轮椅,膝盖上盖一件旧棉袄。我推着自行车,雍和宫红墙衬托着我们。宫里有檐角的风铃声传来,上空有清亮的鸽哨,这是他小说里常写到的。回到家,他父亲开门,他把车摇进小屋,把自己从轮椅挪到床上,他不愿别人帮忙。”

在八十年代,朱伟又是极早向一批作家约稿,先读到酣畅淋漓小说的文学编辑。他说,当编辑时自己属于特别狂妄的小青年,“我只瞄准一流作家,二流三流作家不在我视野之内。这个很招人恨的。我比较骄傲的是我能判断。”朱伟说,优秀的编辑可以嗅出来这个人将来能成为大作家,这就是编辑的本事和本职。

在朱伟的回忆中,八十年代的文学编辑和作家的关系是如此亲近。那时莫言交给他的总是抄写得很干净的稿子——“用军艺那种16开500字薄薄的绿格大稿纸,每一字都写得方方正正,字体扁而几乎一致,其间几乎没有涂改,一如他永远整洁的床铺。”

和莫言约稿,还发生过一桩趣事。《红高粱》是朱伟失而复得“抢”回来的。“一个优秀作家‘井喷’后,就像一块储量丰富的油气田,我就会紧盯他的下一部……我会骑着自行车一趟趟跑我守护的所有‘油田’。”

在《人民文学》当编辑,朱伟勤劳而执着。莫言动笔写之后,朱伟就时不时去魏公村问莫言写得如何了。谁料《红高粱》写完,被其他刊物编辑拿走了。朱伟一下子急了,立马要求莫言给对方打电话讲清楚,自己也随后打电话请对方把稿子“退”回来。结果是圆满的,《红高粱》发表在1986年第三期《人民文学》上,而朱伟回忆起来不由感觉,年轻时真是“狂妄不顾一切”啊!

朱伟说,当年初相识时,那些作者还都不是“大作家”,认识了之后就成了交情不错的朋友,所以几乎没有约稿的困难。“这是一种朋友之间的关系,而不是一个编辑和一个作者之间的关系。”

早年与作家打交道的方式,也影响到后来朱伟在杂志社做主编,培养年轻记者的方式。“我跟他们说,当记者或者当初级编辑的时候,要有一个基本功——你要去黏作家,去吸人家,因为你刚开始是一个小编辑,人家是大作家。”

朱伟提到他当初和王蒙约稿,就是“小编辑和大作家之间的关系”。“我会经常到他那儿去,跟他去聊,慢慢地王蒙就说我挺有思想的,认可我了。”朱伟觉得,跟作家聊天的过程,你是被启发的。而一旦当思路被启发以后,你自己也就长大了,这也是一个学习的过程。

八十年代,是世人眼里文学经典迭出的“黄金时代”,恰逢其时,朱伟亲历了一群作家创作的现场。时隔30多年重读那些人的作品,重写那些过往,其中感受亦是独特的。

令朱伟极为感慨的一件事是,隔了数十年,那些书还能读。说明作品都经受住了时间的检验,比如《白鹿原》。“作品还是要随着时间去沉淀,如果时间没有消磨你的作品,说明就是经典。”

朱伟笑言,身在作家朋友圈,如果对他们新近创作的小说不太满意,他仍是会直言不讳地提出自己的批评意见。“如果说一个作家能不断往前走,那他就可以超越自己;如果作家认为自己已经很牛了,作品是不容你批评的,那个作家就已经被淘汰了。”

“八十年代是一个那么开放的时代,培养了一批思想特别解放,眼界特别开阔的人。八十年代又是一个那么好学的时代。”朱伟表示,回顾的意义在于使现在的年轻人知道,曾有那么一个时代的存在,而不要如今一味沉迷在消费时代里,文化变得越来越低质化。

中国青年报·中青在线见习记者 沈杰群

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制