尽管已经过去整整30年,但当86岁的中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所原所长方守贤回忆起那个金色秋天,身为亲历者的他仍是掩饰不住的兴奋和感慨:北京正负电子对撞机正式建成,从此,我国有了第一台大科学装置。

1988年10月24日,邓小平同志到该装置所在地——中国科学院高能物理研究所视察,庆祝这一工程的重大成就,其间即席发表了那番著名讲话“中国必须在世界高科技领域占有一席之地”。这也成为这台大科学装置落成的最佳印证。

如今,这台装置已年满30岁。用中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所所长王贻芳的话说,以这台装置的建设为起点,我国高能加速器、高能物理领域这30年走过的道路,正是我国科学技术30年发展历程的一个缩影。

前不久,一场纪念研讨活动举办,何祚庥、方守贤、柳怀祖、周成奎等一群白发苍苍的历史见证者再次走到一起,为大科学装置庆生。不过研讨过半,越来越多的发言嘉宾话锋一转,提起装置建造过程中的艰辛曲折。那些镌刻在记忆深处的逆耳之言频频闪现——

“这个东西不能吃、不能喝、不能用,还要搞它干什么?”

“加速器会不会有放射性污染?这块地方是城市的上风上水,能建在这里?”

“我们一共就这么点钱,都给你了,别人怎么办?”

30年过去,一些人和事慢慢沉淀下来,人们在分享成就之余,似乎更愿意梳理历史遭遇中的争议细节、得失甚至教训。

如今触手可及的中国互联网发轫于30年前的大科学装置

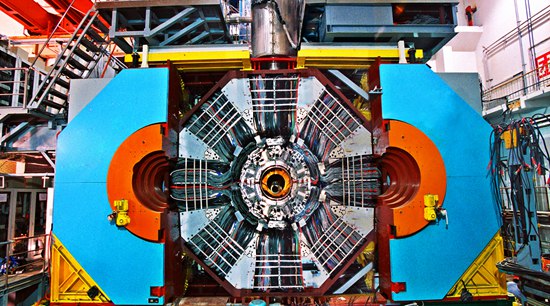

北京正负电子对撞机坐落于北京西郊八宝山东侧。从外形来看,它就像一个巨大的羽毛球拍,主要由注入器、储存环、北京谱仪和同步辐射装置四大部分组成,占地5万平方米。第一次来到这里的人往往会问:这个大家伙有啥用?

两弹一星元勋、核物理学家王淦昌说过这样一番话:“有人说,北京正负电子对撞机是继原子弹、氢弹、人造卫星等之后,我国取得的又一伟大成就,依我看,这话说得一点也不过分。”

如果用奖项和成果拉个对撞机的“成绩单”,可能两三页也未必能写完: 1988年10月该装置建造成功,成为国际上τ-粲物理能区性能最好的对撞机,先后斩获1990年国家科技进步特等奖、2016年国家科技进步一等奖、5 项国家自然科学二等奖。2013年3月,该装置发现四夸克物质,入选美国物理学会年度重要成果,并位列榜首。

最能引发共鸣的一个例子,可能还是人们如今触手可及的互联网。

1986年我国建成第一条国际计算机通信线路,并向国外发出中国第一封Email,1993年建成第一根国际互联网专线,一年后,建立中国第一个万维网(WWW)网站——这一切,都和北京正负电子对撞机直接相关。

在中科院高能所的档案室,保存着一封不寻常的信件,是美国高能物理及加速器物理学家潘诺夫斯基1991年6月写给中国科学家的,其中表达了这样一层意思:时值北京正负电子对撞机基本建成以及实验数据开始获取,必须有一条新的高速的电子数据网线。

中科院高能所计算中心研究员、网络安全实验室首席科学家许榕生回忆:当时提起要建立一条因特网连线,有美国人开玩笑说“你是想到月球上去吗”,并称“这是很不可能的事!”

最终,许榕生作为这项工程的具体负责人,带领年轻人奋战了18个月,在1993年3月,建成了中国第一条与国际互联网正式接通的网络。这之后,还引进了基于网格技术的集群计算替代集中式的大型计算机,也就是今天热议的“云计算”雏形。

事实上,国际上对大科学装置的投入产出比也有一些研究,比如用于高能物理研究的大型加速器类装置,一般公认在1∶3左右,即投入1元,产出3元。

王贻芳说,这些高达数十亿美元的投资,不仅带来了科学上的丰硕回报,也引领了技术的发展。一个最著名的例子就是,欧洲核子中心为了解决科学家之间的数据共享传输问题,发明了万维网——一个今天几乎没有人能够离开的技术。

这和北京正负电子对撞机带动国内互联网发展的道路何其相像。王贻芳说,今天看来,这台大科学装置是当时所能作的最好选择,“有些技术从根本上改变了人类生活,其贡献已无法用金钱衡量”。

在“七上七下”的挫折中诞生

科学的初衷是为探索未知。

曾任中科院高能物理研究所所长的中国科学院院士叶铭汉说,科学家对于电、磁现象的纯基础研究导致人类进入电气时代;对原子核的基础研究开创了原子能的应用;如今对高能物理的探索,谁又知道将如何造福人类呢?

20世纪的物理学告诉人们:世界是由一些基本粒子组成的。现在已知的基本粒子有60多种。不过仍有一些粒子尚未被人类“捕获”,一旦抓到并发现它们的特性,就有可能运用这些“新知识”为人类服务。

最为常见的“抓捕”工具就是加速器、对撞机。叶铭汉说,用加速器把某种粒子加速到高能,轰击一个固定的靶位,与组成靶的粒子相互作用,就有可能产生新的基本粒子。

1956年,我国第一次有了建造对撞机的计划。在那一年制定的科学发展十二年远景规划中,提出了“制造适当的高能加速器”的构想。然而,直到上世纪80年代,这一设想都未能落地。

也因此,在方守贤的记忆里,北京正负电子对撞机是在“七上七下”的挫折中诞生的。

1958年,在苏联专家的指导下,我国已经设计出20亿电子伏电子同步加速器。但在当时的形势下,这一设计因“保守落后”被否。此为“第一下”。

后来,20亿电子伏的方案被改为建造150亿电子伏质子同步加速器,却又受到苏联专家“冷遇”,他们认为中国只能在苏联原有的70亿电子伏加速器技术上加以修补。这一方案遭到了我方设计人员的抵制。此为“第二下”。

在20多年里,计划上马,再下马,一共反复七次。而放眼全球,世界加速器已经发展了近半个世纪。

中科院办公厅原副主任、原北京正负电子对撞机工程领导小组办公室主任柳怀祖回忆说,除了政治环境影响,当年围绕计划上与不上的另一个原因就是资源分配问题,说白了就是“有没有钱”。

这似乎是一个全世界范围内的问题。柳怀祖还谈到美国超级超导对撞机(SSC)引发争论的情况:美国国会一位议员反对建造该装置,就对科学家说,“你们不是找希格斯玻色子——上帝粒子吗,可以,如果上帝说要找他的‘儿子’,我就投票!”

大科学装置上马之艰辛可见一斑。

科学家就高能加速器建设的方案展开了深入的讨论,在广泛听取国内外科学家意见的基础上,中国科学院在1981年12月,向中央提出了关于建造能量为2×22亿电子伏的正负电子对撞机的报告。邓小平在听取这个方案的汇报后,当日就在报告上批示:“我赞成加以批准,不再犹豫。”1983年4月,国务院批准了这个计划。同年12月中央书记处会议上确定北京正负电子对撞机工程为国家重点建设项目,称为“8312工程”。

不过,工程上马之后,仍非坦途。柳怀祖说,对撞机可以说是“在争议中”建起来的,其中有些问题如今听起来仍令人啼笑皆非。

他清晰地记得,现场开工在即,一位政府负责同志拿着方案图来问:“这个地方要搞加速器的话,会有辐射吧,那不能动工!”

这件事僵持不下,最终还是找到国家领导人。柳怀祖在汇报时说“他们说放射性,其实没有”,并举了一个例子:德国电子同步加速器DESY,就建在汉堡公园的底下。国家领导人听后随即拍板,“那就没得问题!”

“一列特快列车,跳上了,从此走在世界前列,否则将粉身碎骨”

来自内行的争议,更让科学家焦头烂额。

上世纪80年代,对撞机是加速器发展的主流,这比传统的打静止靶的加速器性能要好,但技术难度也大。按照国际发展惯例,都是先建打静止靶加速器,后建对撞机。

“当时就有人提出,中国连打静止靶加速器都没有做过,一步就要造对撞机,相当于‘一步登顶’,风险太大!”方守贤说。

国际上甚至有科学家指出,想要跳过建设固定靶加速器的经验积累,直接建设电子对撞机就“好比站在月台上,想跳上一列飞驰而来的特快列车。如果跳上了,从此走在世界前列,否则将粉身碎骨”。

即便是在中科院高能所自己的队伍中,也有这样的担心:对撞机包含许多顶尖技术,难度比一般加速器大得多,中国能造出来吗?这些专家更倾向于建造质子同步加速器,因为已经开展了相应的预制研究,在技术上比较有把握。

质疑再一次冒了出来:比如国外专家估计,造价不到2000万美元——按当时的汇率恰好为9000万元人民币。但中国的国情不同,造价将是多少?对撞机技术困难,中国在加速器技术方面很落后,能做出来吗?中国对大工程的管理缺少经验,能管理这个尖端工程吗?你们说有物理窗口,几年以后还有吗?

这之后是一轮又一轮的论证和调研,谢家麟、朱洪元组织国内科学家反复对比权衡两条路线的优缺点,最终确定了北京正负电子对撞机的方案。

质疑却并未就此打住。

1986年年初,也就是对撞机破土动工的一年半后,磁铁、高频机、速调管、调制器等八大难度较高的专用设备试制成功后,路线问题就得到了初步回答。然而,能否按期完成是个问题,4年还是6年,甚至8年?

方守贤清晰地记得,直到1987年年初,批量生产的部件按质按期陆续交货,才不再有人担心是否能按期完成。

接下来的问题是,对撞机的主要性能——亮度,到底能达到多高?这一问题直到1988年年底,即对撞后的两个月,才得到了回答——其亮度是世界上同能量加速器中最高的,为美国正负电子对撞机SPEAR的4倍以上。

这些历史瞬间已经过去了30年,王贻芳反复梳理提出一条经验:要敢于接受技术上的挑战——北京正负电子对撞机的建造如此,后来的改造也是如此。

王贻芳说,在决策对撞机重大改造方案前,面对美国康奈尔大学加速器CESR的正面竞争,科学家也是经过反复计算、研讨和评估风险,最终把改造方案从麻花轨道单环方案修改为双环方案,从把对撞机性能提高7倍左右,到可以提高100倍左右。

北京正负电子对撞机改造完成并投入运行后,CESR就关闭了,其中工作的美国6所大学的物理学家,转而参加了中国对撞机实验的合作。

“没人在意多少科研经费,够用就行,更没有评院士的概念……”

至今提起20年前的那次改造升级,时任中科院高能所所长的陈和生院士都有一肚子的话要说。

“到现在还有人抱怨,说我们是做赔本生意,把1亿元投到大科学装置,投到科学项目里去——为啥不把改造升级的钱,用来建办公楼,建实验楼?”陈和生说。

那是1998年,中科院高能所年度经费仅7000多万元,其中北京正负电子对撞机的运行费占到2700万元。根据陈和生的回忆,当时设备逐渐老化,缺乏维护更新,故障率增高,影响运行效率,改造在即。

高能所向时任中科院院长路甬祥提出一个6.4亿元的改造方案,这其中国家支持5.4亿元,高能所自筹1亿元。

按照陈和生的说法:如果所有资金都请国家支持,就增加了60%的预算,“(方案)很可能还要回到国家科技领导小组去讨论,但科学探索不等人啊!”

如今再说起来,陈和生很是感慨,高能所到现在为止,仅新修了一栋实验办公大楼。

“我们的钱去哪儿了?都去修大科学装置了:修到阿里去了——全球海拔最高的原初引力波观测站;修到稻城去了——高海拔宇宙线观测站;修到东莞去了——中国散裂中子源。我们不仅要修建,还要运行开放。”陈和生说。

在他看来,这也是中国大科学装置设计者、建设者的情怀所在,优先保证的永远是中国高能物理的科学研究能够持续发展。

多年过去,很少有人再记得,在北京正负电子对撞机建成前,我国科学家只能参与别的国家主导的高能物理实验。

这背后是一代又一代科学家的接力和坚守。方守贤说,上世纪60年代中苏在高能物理研究方面的合作中断后,中国科学家都憋着一口气,这一口气就转化为一股巨大的力量,决心在中国大地上建造自己的加速器。

“工资很低,国务院总理特批的奖金也仅有每月15元,但没有人抱怨和计较,也没有人在意能拿到多少科研经费,够用就行,更没有评院士的概念,增选已经停过好多年了……” 方守贤停顿了一下说,“确实是无私奉献,想干成事!”

大科学装置如只“谈”不“动”,就不会有进展

如今,他们想干成另一件事:瞄准世界物理最前沿热点——希格斯玻色子粒子研究,规划建设中国的新一代对撞机——环形正负电子对撞机。

2013年,欧洲核子中心宣布探测到希格斯玻色子粒子,基础物理学走到了一个关键的拐点。王贻芳说,研究希格斯玻色子粒子,是通向更深层次物理的钥匙,正好给我国的高能物理发展提供了一个赶超、领先的绝佳机遇。

即便面对再多争议,王贻芳始终相信一点,即大科学装置研制一定是高科技发展的沃土。在他的描述中,一旦环形正负电子对撞机建成,中国将成为全球高能物理研究的中心,吸引全世界最优秀的一批科学家和工程师来华工作,并作为龙头带动一系列核心技术的发展,在核物理、国防、材料、微加工、大型部件检测等许多方面可以有大量应用。

在北京正负电子对撞机建成30周年纪念现场,柳怀祖站在演讲台上,给王贻芳打气:“你不要有什么(负担),当年反对(建)正负电子对撞机的人,绝不比今天少,而且是更多!反对、争议没啥了不起的。”

当然,也有教训摆在面前。

叶铭汉就提到过,回过头来反思高能物理事业的得失,1980年的北京正负电子对撞机“第七下”即“八七工程”下马,对我国高能事业来说,是“塞翁失马,焉知非福”。假如沿着原来的“大高能”走下去,物理上步人后尘,难出成果,摊子又铺得过大,经费势难维持,结果将是不上不下,造成极大浪费,后果不堪设想。

王贻芳告诉记者,最终将综合考虑前沿科学目标、国家实力与需求、学科自身发展目标来选择装置建造方案。当天,他透露了环形正负电子对撞机的最新进展:截至目前,该对撞机概念设计已经完成,并获国际评审认可,预研经费已经基本到位,预研工作也已全面展开。

王贻芳决定先干起来。

30多年前,依旧贫穷的中国决定拿出2.4亿元,建造第一台大科学装置。而那几年每年的全国财政收入,还不到2000亿元——在刚经历过浩劫的中国,这需要巨大的决心。

有位欧洲科学家问邓小平,“你们目前经济并不发达,为什么要搞这个东西?”

邓小平回答他,“这是从长远发展利益着眼,不能只看到眼前。”他接着说:“现在世界的发展,特别是高科技领域的发展,一日千里。中国不能安于落后,必须一开始就参与这个领域的发展。”

中国青年报·中青在线记者 邱晨辉

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制