在福建省东部沿海的小城市福清,沿着海岸线往内陆几公里,分布着6座形似子弹头的水泥包,那是核电的关键设施,被称为“核岛”。从2008年开始,中核集团福清核电1~6号机组的建设就在这里紧锣密鼓地进行着。

除了业内人士及当地居民,前四台核电建设的消息并没有引起社会多大关注。近年,真正让福清核电声名鹊起的是其5号机组的开工。作为我国具有完全自主知识产权的三代核电机型,“华龙一号”全球首堆示范工程的如期建设,受到了广泛关注。

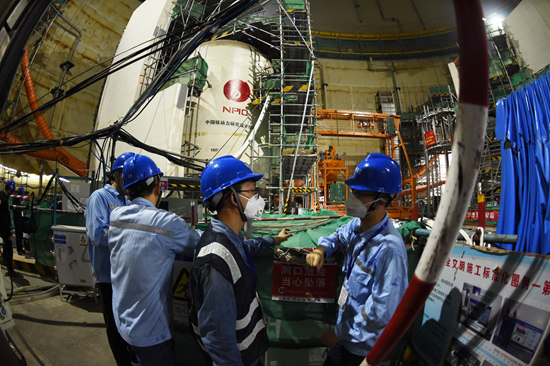

4月27日,随着现场总指挥一声令下,福清核电5号机组一回路水压试验正式启动,这标志着该机组提前50天启动冷态功能试验,由安装全面转入调试阶段。这是对机组性能的第一次全面“体检”。首堆能否如期推进,“体检”报告十分关键。

如果一切顺利,5号机组预期在3个月之后开始热态性能试验,计划于年底进行首次装料。按照60个月的建造工期,明年5月,真正意义上由我们自己双手促成的核裂变释放的巨大能量将通过电网送达千家万户。

对于一些年轻人来说,这一刻他们已经等待了太久,从5号机组浇筑第一罐混凝土开始到完成穹顶吊装再到调试试验,转眼过去了四年。这四年,他们中的很多人在为系统的不断优化、关键设备性能的不断改进而埋首于试验台前;也有人背井离乡,带着妻儿驻扎施工现场,为建设的每一步提供技术支持。现在,核电“巨龙”正式进入腾飞倒计时,“巨龙”身上的每一块“龙骨”,都闪耀着他们的青春光辉。

我们站在前辈们的肩膀上,没啥可怕的

余平刚来福清时,他的宝宝才两岁,刚过了蹒跚学步的年纪,转眼间,三年快过去了,宝宝已经快上小学了。这些年,除了2016年的春节,余平几乎再没有回过家。

余平家在四川成都,5号机组建设之前,他一直在中核集团核动力院做着“华龙一号”关键设备的研究和设计工作,对其“心脏”设计了如指掌。福清核电5、6号机组获批建设后,核动力院作为“华龙一号”主回路和关键主设备的设计和研发机构,必须有人在现场为建设提供技术支持。至于派谁去,院里和他双方都有着默契。

“做了这么多年研究,我就想看到自己的设计图变成实物的样子,到现场,也能检验我的生平所学。”余平说,核工业的发展需要漫长的时间积淀,许多老一辈的专家直到去世也没能看到“华龙一号”的落成,相比之下,“我能去现场看到它建成,已经很幸运了。”

上世纪70年代,我国第一代核潜艇陆上模式堆建设成功。随后,党和国家领导人就提出,“二机部(中核集团前身)不能光是爆炸部,还是要搞原子能发电。”彼时,离世界第一座商用核电站——美国希平港核电站并网发电已过去了近20年。

一代代中国核电人在“引进”的夹缝中,自主创新、苦苦挣扎,历经艰难。年轻一代们大多听过“引进”时的故事,比如外国厂商要求捆绑销售核电站的某些部件、核设备出口时要经过外国厂商同意等等。

“还有要谈判费的呢!”核动力院设计所仪控工程中心副主任马权就亲身经历过。2016年之前,我国核电厂的DCS控制系统(集散控制系统)还是买的国外的,这相当于核电厂的中枢神经系统掌握在别人手上,如何使用都得听外国专家的,“他们不会告诉你底层代码、电路设计、驱动程序……碰上设备维修,就得请他们帮忙,光维修费就得一大笔。”

这个2005年大学毕业就进了核动力院的年轻人,骨子里有着那种属于核动力院人的骄傲,尤其这件“丢人”的事还涉及到他的专业领域。

2013年开始,在院里的支持下,马权就拉着相关专业的四五个人组了个团队,着手开发自主的DCS系统,这套后来被命名为“龙鳞系统”的DCS系统前后开发历时5年,其中核心技术指标误码率达到了10的负11次方,比国际标准的误码率,小数点还向左移动了一位。

“龙鳞系统”开发的难处,马权基本没提,从项目一开始,他就对项目的成功充满信心,“因为院里有各方面大量的积累,我们站在前辈们的肩膀上,没啥可怕的。”

设计之初,“华龙一号”就奔着“走出去”的目标

1997年的一个午后,距离成都百余公里的山坳中,一栋两层办公楼里回荡着激烈争论的声音,二十几名科研人员在此讨论着中国自主百万千瓦级核电方案的主要技术参数。彼时,我国自行设计、建造和运行管理的第一座30万千瓦压水堆核电站——秦山核电站才投入运营没多久,秦山核电站的二期主体工程正在建设。

中核集团“华龙一号”副总设计师、核反应堆及一回路系统总设计师刘昌文回忆那次讨论,形容这是“动力院人的先见和忧患意识”。不过,就连他也没想到,从种下种子到“华龙一号”的开花结果,中间历时二十余年。

作为我国核电走向世界的“国家名片”,“华龙一号”是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术,其全球首堆建设设备国产化率不低于85%。从研发到设计到建造,“自主性”每提高一个百分点,其中都是核工业人日复一日地层层攻关所实现的。

比如“龙芯”——CF系列燃料元件,这是一个核电机型最核心的部件之一,燃料棒的数量和排列方式直接影响核电厂的效能。在国外的“121堆芯”“157堆芯”等技术的基础上,1997年的那次讨论,创新性地提出了“177堆芯”的概念。这一设计不仅可使核电机组的发电功率得到5%至10%的提升,同时也降低了堆芯内的功率密度,提高了核电站的安全性。

“从157到177,这不仅是燃料棒数量的增加,更是所有设备参数的调整适应,牵一发而动全身。”从秦山二期核电工程扩建,许余就在核动力院了,除了起步,他经历了我国核电发展的各个阶段。35岁时,他就担任了核动力院宁德、阳江核电站的总设计师。

许余说,从设计开始,“华龙一号”就奔着“走出去”的目标,因此所有设备都需要自主设计。这就要求设计人员要“吃透”整套设备,保证各个部件、设计的协调,“每个系统都要经过大量的试验和验证才能验收。”

马权记得,研发“龙鳞系统”的时候,他和团队的大部分时间都是在做试验,场内做完去场外,发现问题了再回来改进、验证,“光场外试验,我们就做了近一年的时间”。他说,对场外试验印象深刻,是因为场外环境十分恶劣。

试验时,系统运行有自己的温度要求,马权他们又得一直穿着防静电的工作服,夏天室外温度高,又闷又热,连续十几个小时的试验,“别提多难受,那汗粘着衣服,就觉得痒”。好不容易熬过了酷夏,寒冬又来了。每次做试验都得12个小时以上,到了夜里,温度更低,为了便于操作,大家伙做试验也不能穿得太厚,只能冻着。

“团队里每个成员几乎都在试验时感冒过,大家也不说请假休息,就吃药在现场待着。因为人手不足,少了一个人,意味着其他人就得在现场多盯几个小时,大家都不想给对方添麻烦。”马权说。

青年人的一个共同目标是无怨无悔地工作

如果给“华龙一号”压力最大的技术攻关排个序,LBB(破前漏)泄漏监测系统的研发一定在前面。用核动力院人的话,“这真是赶着工期进行的”。

2011年2月28日,“华龙一号”的前身——CP1000机型开始进行安全审查,顺利结束。然而,3月11日,日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事故,受其影响,我国暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目,同时,全面审查在建核电站,切实排查安全隐患,确保绝对安全。

“想起来都心酸,‘华龙一号’真是好事多磨。”刘昌文此前在接受媒体采访时说,“就好像婚礼上迎亲的队伍已经出去了,突然这婚不结了。对一些技术人员来说打击很大,毕竟从1997年开始,十余年的辛苦工作,戛然而止。但是喝闷酒也解决不了问题,大家就相互打气,相互鼓励,对标世界上最先进的技术和最严格的标准,改进我们的‘华龙一号’。”

在这背景下,LBB泄漏监测系统的研发就上马了,目的是给核电安全运行加一层保险,当一回路主管道和波动管早期发生冷却剂微小泄漏的时候,系统能及时发现,以便核电站采取必要的安全措施避免反应堆发生失水事故,有效避免反应堆一回路系统放射性介质外漏造成核辐射影响,避免核电站发生核安全事故。

何攀是LBB泄漏监测系统研制课题的负责人,2015年开始攻关的时候,他整宿整宿睡不着,因为同期“华龙一号”首堆已经开始建设,要是因为他的进展不利导致首堆的工期延误,他心里过意不去。

因此,2015年5月至12月,短短8个月,何攀团队完成了15个试验件、60多个工况的试验,针对不同场景、不同环境,收集了大量数据,直至产品符合各项标准。“当时就觉得特别感动,一群人为了一个共同的目标,无怨无悔地工作。”何攀说,每次试验,大家都得在现场待6~8个小时,而且整个工作环境是在高温高压下的,冬天还好,夏天时,站在管道旁,几分钟,衣服就能湿透。

“大家都知道时间紧,任务重,经常整宿守在仪器旁,实在太困了,就打个盹,然后接着干。“何攀说,他觉得团队里的每一个成员都很可爱。说这话的时候,他也没想自己也是这个团队的一员,后来想起,又不好意思地笑了笑。

“华龙一号”已经走过了最艰难的路

5号机组毕竟是首堆,即使此前做了充足准备,现场施工安装的时候,仍是问题不断。这几年,大大小小的问题,余平处理了很多。小到某个螺丝钉的卡涉,大到蒸汽发生器的积水、锈蚀——就是在一个高达23米、重达350吨的不规则容器中寻找积水、锈蚀点,然后找出原因。

他回忆,其中最惊险的大概要属堆腔盛水试验了。2018年9月,工期进展到了堆腔盛水试验这一步,往核电站的堆腔注满水,静置15天,然后检查其密封性。试验的成败直接关系到核电站的安全性。结果试验一开始就不顺利,水注入,就漏了。余平他们又开始了极其复杂的排查、设计工作,直到当年9月30日,才拿出一份详细的方案,到现场一实施,结果还是不行。

“当时真的很着急,马上就是十一放假了,这个试验又有重大风险,假期不能进行。这要是一耽搁……不,根本耽搁不起。”余平清楚地记得,当天大家就在现场不断调试,一直到10月1日凌晨三时多,问题才解决。说起这事,余平长长嘘了口气,他说,进入冷试后,自己心安了很多,“华龙一号”已经走过了最艰难的路。

余平在福清已经住了33个月了,妻子辞去了成都的工作,带着宝宝陪着他。如果一切顺利,余平想等后年6号机组并网发电,他们就可以回家了。“宝宝明年就要上小学了,到时候只能她们先回去了,挺不舍的。”他说。

把更多机会留给年轻人

等福清核电5、6号机组建设完,余平还想再跟几个核电现场,他觉得机会很难得,只有在施工一线,才能验证自己设计的种种想法的合理性;马权、何攀还是在各自的领域里深耕,他们准备多申请几个项目、课题,为提高我国核电的自主性再助把力……中核集团和院里给了年轻人这样的舞台,让他们发挥各自所长。

现在,马权的团队已经有350多个人了,基本都是年轻人,年纪最小的是98年生的。马权说,中核集团和院里的制度对年轻人的成长还是很好的,它们会设计金额不同的项目、课题,鼓励年轻人做研究,从简单项目做起,有能力后再步步深入。老专家们指导这些娃娃们做课题时总是乐呵呵的,碰到意见相左时,争论几句也无所谓,“真理是讨论出来的嘛”。

何攀也很喜欢院里的科研氛围,老专家传帮带,年轻人有冲劲,大家都是为了干事业。核动力院很多年轻人引以为豪的一点是,在院里,收入最高的不是院领导,是总师系统里的科研骨干,特别是对年轻技术骨干有很大倾斜。

中国核工业发展靠的是什么?“靠人才。”去年适逢改革开放40周年,中核集团董事长余剑锋谈到我国核工业的发展时给出了这个答案。他说:“中核集团的核心竞争力是拥有涵盖核工业所有产业环节的23个科研院所。只有把这23个科研院所培养成在技术和创新性上都达到国际先进水平,才能真正领先,这才是中核集团将来的愿景。”

许余现在是核动力院核电工程指挥部副总指挥,从技术岗到管理岗,他希望把更多的机会留给年轻人,“攻破核电的‘卡脖子’环节需要一代代人的努力,实现每一块‘龙骨’的完全自主化也需要,铮铮‘龙骨’需要年轻人。”

中国青年报·中青在线记者 张均斌

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制