刚刚完结的热播剧《长安十二时辰》,让人们对唐朝长安城念念不忘。唐长安城由外郭城、皇城和宫城、禁苑、坊市组成,皇城和宫城位于长安城中轴线以北。朱温灭唐,五代十国战乱频仍,之后建立的北宋政权,定都汴梁(今开封),开创了宫城位于都城地理中心的布局形式。

中央政权处所位于一国都城的中轴线或地理中心,这符合公众对历史的传统印象。那么,隋唐以前呢?历史的原貌,可能颠覆你的既有认知。

让我们打开一张西汉长安城平面布局示意图,粗看起来,它的布局较为零散,没有唐代规划严谨的坊市制结构,普通庶民的住宅零零碎碎地穿插于宫城与官署之间。然而,细究起来,西汉时期皇帝居止的主要宫室——未央宫,就位于长安城的西南隅,与后世的唐宋明清大不相同。

历史学者对西汉长安城的这种布局形式展开了争论:一方以长期从事汉长安城考古发掘工作的中国社会科学院考古研究所前所长刘庆柱为代表,认为中国古代都城以城市中轴线布局的方式是一以贯之的;另一方以已故复旦大学历史学系教授杨宽为代表,认为在西汉以前,都城的平面布局注重西南角,帝王的居所位于城市的西南。

长期以来,持有两种观点的学者谁也无法说服谁。江西南昌海昏侯墓的发掘,为解答这个中国都邑发展史上的重要问题,带来一缕新的光亮。

事死如事生,西汉皇帝钟爱西南方

“事死如事生。墓园的平面布局,是按照活人的空间观念来理解的。”在三联书店近日出版的《海昏侯新论》一书中,北京大学中国古代史研究中心教授辛德勇结合自己对海昏侯的研究成果,对海昏侯墓平面布局形态与汉长安城平面布局的关系进行了一番探讨。

海昏侯墓园,位于江西省南昌市新建区大塘坪乡观西村,与西汉长安城(今陕西西安)的直线距离超过800公里。在汉代人的观念中,这位汉废帝海昏候的终老之处,恐怕属于远离人口与政治中心的南蛮之地。然而,因为海昏侯的特殊身份,这个当地人叫“墎墩山”的地方,竟与远在千里之外的长安城发生了千丝万缕的联系。

2016年春天,部分海昏侯墓出土文物在首都博物馆展出。自称很少去博物馆的辛德勇来到展厅,一看到海昏侯墓园的平面图,就注意到其平面布局形态,“一看就非常激动,心潮澎湃,这个布局形态让我回望西北,想到西汉长安城的城市布局。”

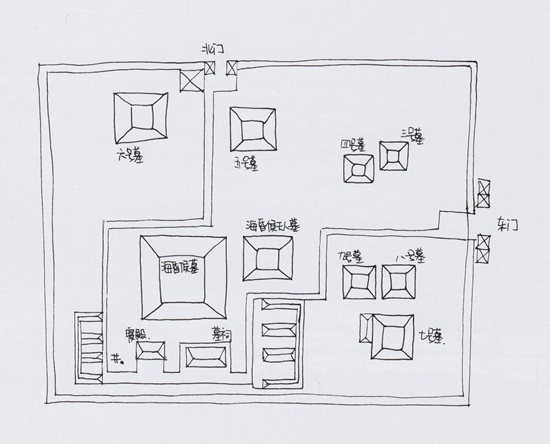

在一份海昏侯墓园示意草图中,我们可以清楚地看到,海昏侯刘贺的墓室位于墓园西南部,与未央宫在长安城中的位置存在一致性。辛德勇认为,按照古人“事死如事生”的行为方式,发掘墓葬可以为我们认识缺乏文献记载的历史提供关键证据。

辛德勇在书中说,汉人分别以“西宫”和“东宫”,来指称帝宫未央宫和皇太后宫长乐宫,“东宫”长乐宫在没有太后入住的情况下,本来属于皇后——而海昏侯夫人的墓室正位于海昏侯墓室以东。

看到这里,也许有人会问:按照“事死如事生”的说法,西汉皇帝陵墓的布局无疑更有说服力,那皇帝陵墓的封土为何居中呢?

辛德勇解释,西汉帝陵的完整陵区不局限于皇帝陵墓封土四周墙垣圈围的陵园范围,在陵园的东侧和北侧,特别是陵园东面的司马道(神道)两侧,还有很大一片陪葬区域。这么一看,西汉皇帝陵墓的封土就并不位于陵园的南北中轴线上:比如,景帝阳陵,略偏向西侧;元帝渭陵,更是明显偏向西南。

为论证古人以西方为尊的居所观念,辛德勇在《海昏侯新论》中引用了王充在《论衡·四讳》中的一段话:“夫西方,长老之地,尊者之位也。尊长在西,卑幼在东。尊长,主也;卑幼,助也。主少而助多,尊无二上,卑有百下也。”

古代都城的空间布局从以西南为尊,过渡到以中心为尊,这意味着什么?辛德勇认为,在西汉及以前,统治者的观念强调敬天,早晨太阳从东方升起,所以宫城偏西;晚上君王面对北辰(北极星),所以宫城偏南。古代都城以西南为尊,是基于昼、夜两种不同形态,君主对于上天的态度所决定的。而隋唐以后发生了历史性剧变,君王的宫殿叫太极宫,有的殿叫紫宸殿,这说明皇帝开始以天自居,向子民宣示他就是天。

辛德勇认为,西汉长安城的城市结构不是偶然的,不是偶然先修了未央宫,后修了长乐宫等,然后随便修了一个外郭城,而是按照当时人们共同尊奉的宇宙观念形成的。海昏侯墓的发掘,为研究西汉长安城的城市布局结构找到了扎实证据。

我们想多了,“海昏”只是一个普通县名?

在海昏侯墓发掘以前,很少有普通人注意到,西汉在昭、宣二帝之间,还有一位只当了27天皇帝的刘贺。在许多通行的历代纪元表中,甚至根本没有留下刘贺的名字。

汉昭帝逝世,无子嗣继承皇位。当时把持朝政的霍光力排众议,没有挑选昭帝的兄弟广陵王入承大统,而选择了当时的昌邑王二世刘贺。

对霍光的这种选择,辛德勇给出了三点理由:其一,刘贺是武帝的孙子,辈分低,更便于霍光利用外孙女上官太后的名义加以弹压;其二,刘贺当时还不到20岁,政治经验很少;其三,刘贺可能存在智力缺陷。总而言之,为了更容易控制皇帝,历史的马车带上了刘贺这位出生成长在昌邑(现山东菏泽)的年轻人。

然而,从刘贺被选定当皇帝开始,他的行为举止就不断脱离霍光的设想。据史书记载,刘贺当上皇帝以后,并没有安心做一个傀儡,竟然头脑发热,真的发号施令起来。他甚至着手调整宫廷禁卫兵马,撤换了戍卫上官太后的长乐卫尉,而这一职务原本由霍光的女婿担任。

用昌邑国的旧臣掌管禁卫兵马,刘贺的行动让霍光感到自己的前途和命运受到了极大的威胁。政治斗争向来你死我活,霍光只好先下手为强,以上官太后的名义废了刘贺,把他以庶民身份禁锢到昌邑国故宫之中。

霍光随后挑选的汉宣帝刘病已,就吸取了刘贺的教训。他韬光养晦,除了宗庙的祭祀典礼之外,把政务都交给大将军霍光处置,并成功熬到了霍光死去。

汉宣帝很快真正掌权,并利用霍氏权贵犯错的机会,彻底清除其家族势力。据《汉书·霍光金日磾传》记载,“与霍氏相连坐诛灭者数千家”。汉宣帝以这种血腥的方式,给霍氏一族专擅朝政的历史画上了句号。

名不正则言不顺,新帝一开始掌握实权,很快就面临历史评价的问题。对汉宣帝来说,废帝刘贺始终是一个隐患,他继承帝位的合法性是以刘贺被废黜为前提的。

于是,宣帝派人到昌邑监视刘贺的举止。自古君王多疑,这并不足以让他完全放心。最后,他一方面宣布封刘贺为海昏侯,做出安抚人心的姿态,另一方面令其“不宜得奉宗庙朝聘之礼”,也就是不允许刘贺回京城参与祭祀,和刘氏子孙搞串联,还把他放逐到江南豫章的彭蠡泽畔。

至于海昏侯的“海昏”二字是如何得来的,辛德勇也在《海昏侯新论》一书中给出了明确的解答:“海昏”只是西汉豫章郡下的一个普通县名。

“海昏”的“海”,很好理解,古人习惯把大片的水域称为“海”。例如,王莽将现在的青海湖命名为“西海”,汉朝人称呼俄罗斯贝加尔湖为“北海”。《史记·苏武传》记载,匈奴人囚禁苏武,不给他吃喝,苏武数天不死,于是“徙武北海上无人处”,后世方才流传苏武在贝加尔湖畔牧羊的故事。鄱阳湖是中国最大的淡水湖,古人将鄱阳湖——当时的彭蠡泽称呼为“海”,并不令人意外。

那么,“海昏”的“昏”又指什么?海昏侯墓位于南昌北郊,处于今天鄱阳湖的西侧,“昏”是否就是西面的意思呢?辛德勇认为这个答案并不准确。根据历史地图,今天的鄱阳湖水域与汉代的彭蠡泽有明显不同。汉唐时的彭蠡泽,水面要比鄱阳湖小,而且水域比鄱阳湖偏向北部很多。因此,海昏县明显位于彭蠡泽西南侧。

《淮南子》曰:“日冬至,日出东南维,入西南维……夏至,出东北维,入西北维。”古人把冬至时节日出和日落的方位,表述为东南和西南。在很多古人著述中,也有把西南作为日落的一般方位的表述。辛德勇认为,人们把体现太阳即将落下的“昏”这一时分用语,专用来表示“西南”方位。

说到这里,“海昏”的真实含义就呼之欲出了,即“彭蠡泽的西南面”。

马蹄金不是“马”蹄金,汉武帝歌颂的马是什么马

在海昏侯刘贺的墓室中,出土了大量黄金制品。其中,两种动物蹄趾造型的黄金制品尤其受人关注:一种底面呈椭圆形,被称为“麟趾金”,另一种近似圆形而中间略带分瓣,被称为“马蹄金”。

辛德勇认为,“麟趾金”的称谓并无不妥,但“马蹄金”并非一个准确的说法。麒麟是古代传说中的神兽,而马是现实中较常见的动物,神兽和凡马怎会放在一起说呢?

两种黄金制品的命名,来源于《汉书·武帝纪》:“(太始)二年(公元前95年)春正月,行幸回中。三月诏曰:‘有司议曰,往者朕郊见上帝,西登陇首,获白麟以馈宗庙,渥洼水出天马,泰山见黄金。宜改故名。今更黄金为麟趾、褭蹏以协瑞焉。’因以班赐诸侯王。”

这段故事说的是汉武帝在山中向上天祭祀时,捉住了一只白色的麒麟,把它当成宗庙的祭品,又在“渥洼水”发现一只天马。适逢泰山发现了黄金,汉武帝决定将黄金更名为麟趾、褭蹏(“蹏”同“蹄”)。后来,汉武帝还写了一首《天马之歌》,认为这匹马是上帝赏赐的神马,是龙的好朋友。

说到神马,必须要提一提网红文物“马踏飞燕”。作为中国旅游的标志,这具出土于甘肃武威雷台东汉墓的铜奔马,在公众心中具有极高的辨识度。然而,在文物部门的内部说法里,“马踏飞燕”还有一个更准确的表述:马超龙雀。龙雀,是古代传说中的神鸟,踏在龙雀之上的马,自然也非俗物,而是神马、天马。

正因为“褭”和“麟”一样,都是上天赐下的祥瑞,所以不能将其混同于世间的凡马。辛德勇认为,如果把海昏侯墓出土的黄金制品随意写成“马蹄金”,就湮没了其特定的历史涵义。他还猜测,两种金币的制作与汉武帝的升仙欲望,存在相当程度的关系。

也由于“麟趾金”与“褭蹄金”神圣的象征意义,汉人铸造这类黄金制品不是为了发挥其货币功能,而是将其视为一种纪念性金币,可能被用于祭祀活动。正如《汉书》所记载的,汉武帝将金币“班赐诸侯王”,目前发现这两种金币的地方,分别是中山怀王刘修和海昏侯刘贺的墓地。

海昏侯墓发掘以后,社会上形成了一股“海昏侯热”。辛德勇于2016年出版的《海昏侯刘贺》一书,入选“2016年度中国好书”。针对未及详论的内容,以及存在争议或者新思考的问题,辛德勇又挑选了近期自己对海昏侯的相关研究文章,结集为《海昏侯新论》。

辛德勇表示,自己将继续努力将史学研究与广大读者之关切结合起来。精美的文物,让公众感到审美的愉悦,而文物能给人们认知历史带来的深度和广度,则更大有可为。“以外行人也看得懂的形式表述研究成果,不是为了迎合市场需要,而是让历史研究更多回归社会。”辛德勇说,这本《海昏侯新论》所揭开的秘密,不仅是刘贺的身外之物,更是他身后那个广阔的世界。

中国青年报·中国青年网记者 王钟的

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制