中国南方的这处乡村看上去并无什么特别之处,鸭子在水塘里游泳,上了年纪的老人坐在自家盖的房前晒太阳。但飞机的轰鸣声时常盘旋在村落上空,墙上“严守秘密”的标语为这里增添了神秘色彩。

声音是轰-6K轰炸机发出的。它的外观与波音737相似,但更苗条。与民航飞机装载100多名乘客不同,轰-6K只载3名机组成员,狭长的机身里装挂的是各种导弹。

空军航空兵某团在这里驻扎多年,与平静的乡村生活并行的,是随时准备上战场的紧张感。1951年,这支部队组建不久就奔赴朝鲜战场,参加轰炸大和岛的行动,后来又执行了原子弹爆炸收尘取样和投掷氢弹等任务。

70年来,伴随着空军的战略转型,该团又创下几个第一:首次出宫古海峡赴西太平洋远海训练;飞越对马海峡,绕飞台湾岛;首出国门参加国际军事比赛;参与中俄首次联合空中战略巡航。他们迈出的每一步,都更新了中国空军的历史。

从池塘边飞向远海大洋

宫古海峡位于中国的东南部,当人民空军的战略轰炸机首次飞越这块国际空域时,立即引起各方高度关注。团参谋长袁俊说,“肯定会有很多未知的风险等着你呢”。

准备任务过程中,国际法、海空相遇规则、外军知识、导弹性能……要学的东西很多,“饭也吃不好,觉也睡不好。”袁俊一天不说几句话,同伴能从他的脸上看出压力。

这位有着15年飞行经验的飞行员是团队的中坚力量,以冷静著称,飞行时有人喜欢把安全带系得松一些,坐着舒服,但袁俊从来都系得很紧,“松一点不安全”。

从未飞过的航路,未知情况很多。倘若飞机在最远点发生故障,海上没有着陆点,不像平时训练能够备降。后来飞过这条航线的年轻飞行员陈劼开玩笑说,万一出事,跳伞估计也会被鲨鱼吃了,这项任务就是“没有退路地飞”。

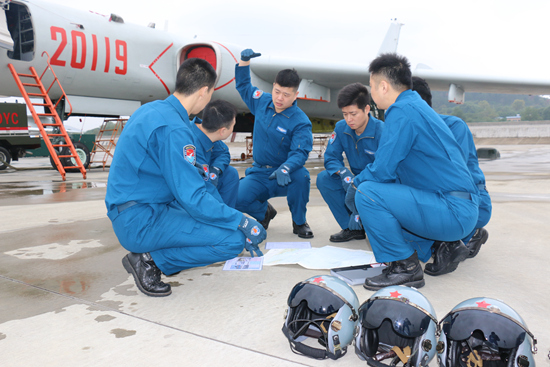

出发前一天,袁俊彻夜未眠。2015年5月21日,天刚放亮,机务人员忙着在停机坪准备飞机,机身擦得干干净净,玻璃上没有灰尘。

能见度不错。7点50分,推油门、拉杆,轰炸机在轰鸣声中起飞,爬升到预定高度。飞越宫古海峡上空时,驾驶舱的显示屏出现了几个红色符号。

外国军机抵近,第一个动作是“亮肚皮”,展示它机腹挂载的武器。歼击机是空中作战的灵活选手,像带刀的战士一样负责冲锋;轰炸机则是空中堡垒,可以对地突击,是一个国家进攻性的武器,但它们大多无法攻击空中目标。

“当你看到外国军机上来的时候,心里没有一点点感觉是不可能的。”飞行员杨勇说。外国飞机越来越近,透过座舱玻璃,可以看到对方飞行员的脸。

但大家早已作好了准备,“不管他们怎么跟踪干扰,我们始终保持航向1度不偏,高度1米不变。”

无线电里传来外国军机飞行员的声音,袁俊回答:“我是中国空军,正在国际空域进行例行性训练,请不要干扰我行动。”

双方互相拍照取证,各种角度拍几张。后来,这样的远海训练多了,机组人员开玩笑称对方为“御用摄影师”。

战机飞入远海后,机翼下是茫茫大海,起初还能看到远洋巨轮、小的岛屿,渐渐地,只剩下蓝色的海水。无线电有作用距离,在近海时,各种指挥的声音很繁忙。后来,耳机里的声音越来越小,周围变得安静,只剩一个编队的飞机在孤独前行。

“你那边好吗?”一架战机对另一架说,另一架再回问同样的问题。

返航时,航图上出现中国的海岸线,袁俊心里才算踏实。“看到飞机慢慢往国土上靠近,特别有安全感。”

袁俊是湖北人,出生在长江边上,参军前没见过大海。军校毕业之后,驾驶战机飞过几次海上训练,海水是灰的,“怎么跟平时看的湖差不多?”飞了太平洋,他才知道什么是“深蓝”。

出征凯旋,袁俊的妻子和孩子来接机。他不知道家人会来,滑行时远远看见是爱人,就拉开座舱窗户,向爱人竖起了大拇指。

袁俊感觉自己在老婆孩子心中的形象又高大了一点。前不久,他带着家人参加了在长春举行的庆祝人民空军成立70周年航空开放活动。“飞越宫古海峡”的照片打印出来贴在墙上,透亮的蓝色里,两架飞机一前一后正在飞行,看不清飞行员。老婆举着孩子站在那里拍了张合影,丈夫就在身后的照片里。

以前拿刀,现在拿枪

“以前我们是国土防空,现在攻防兼备。”团长陈亮说,轰炸机的意义并不是主动去进攻别人,而是主权的宣示,“别人问你有什么本事,我就给你亮一亮。”

远海训练既是实力的彰显,也是战法的演练。“以前在训练中感受不到战场,现在外国军机就在你身边,升空就是作战,这让我们从一个飞行员真正成为战斗员。”

周边全是空军航空兵某团里年纪最大的飞行员,20多年积累的飞行时间达到6000多个小时。他记得上世纪90年代刚来这里报到时,没有航班、没有高铁,是坐着船漂到驻地的。

他的老家在重庆,乡音糅进语言里,天性乐观。奶奶是街道办主任,老党员,负责征兵。

他听长辈讲过重庆大轰炸。那是抗日战争时期,从1938年至1944年,日军对重庆轰炸了218次。蒋介石在日记里写道:“上旬重庆三次被炸……凄惨已极。何日得报此仇,思之泫然。”

人民空军是在收编敌机的基础上建立起来的。空军原司令员王海曾回忆,东北老航校相当困难,吃饭6个人一张桌子,没有座位,餐具是泥烧的,炊事班班长在门口守着,只准吃,不准拿,“我们就猛吃,吃得弯不下腰。”

夜里零下40多摄氏度,睡觉呼吸的气把被子冻上了,盆里的水第二天成了冰块。汽油用完了,他们就研究烧酒精,把发动机喷油嘴弄大,凑合着也可以飞。

王海参加抗美援朝作战时,收到过一个小女孩的来信,她出生在苏联的防空洞里,父母亲都会说俄文,就给她起了一个名叫西琳娜,在俄文里是防空警报的意思。那时她12岁,才从苏联回来。她回来以后写信问:“回到祖国了,不会再天天听防空警报、天天跑防空洞了吧?”

中国空军用70年去回答了这个问题。1951年,该团一大队大队长姚长川率领10架图-2轰炸机,对鸭绿江口外朝鲜西海面的大和岛进行轰炸。这一系列轰炸是人民空军第一次使用轰炸机作战,许多飞行员在航校学习不到1年,战斗课目训练还不到20个小时。

出征前,机组戴着没有帽徽的棉军帽拍摄单人半身照,称为“烈士照”,这是为防止牺牲后的追悼会找不着照片预备的。

70年过去,图-2轰炸机已经封存在遥远的记忆里,人民空军经历了轰-5、轰-6甲、轰-6H、轰-6K、轰-6N等更新换代,一个先进的机型带动了一支部队的发展。

“以前是在自己家的池塘边扑棱,现在到深水区了,觉得东海不大,太平洋不远。”团长陈亮说。轰炸机在第一次世界大战亮相,此后成为军事强国实现战略目标的空中重锤。

十几年前的机型没有先进的导航设备,海上白茫茫一片,容易迷航。每次要出海,就在营地老楼门口的草地上,铺开地图,“一个地标接一个地标往前摸,心里一点底都没有。”

“轰-5是战术型的,轰-6具有战略意义,一个是小汽车,一个是大卡车,旧机型航程短,新机型是空中平台,可以对整个战役产生影响。”周边全说,以前的飞机只能临空轰炸,现在可以实现防区外打击。“以前我是拿刀,追着打你;现在拿枪,老远就能打你。”

2013年团队改装轰-6K,新飞机装上了集成的液晶显示屏,不同于老型号的分列式仪表,显示更清晰。一些老飞行员原本还觉得老飞机挺好,但听完新飞机的飞行体验,都乐呵呵地跟着改装了。

飞过多种型号轰炸机后,周边全在2017年迎来飞行满5000小时的表彰会,妻子孩子都来了,三人受邀上台,“算是给我的肯定。”

周边全年轻时觉得飞行员是很崇高的职业,他说:“一辈子就干这一件事,再干不好,那不白活了吗?”

他胆小,从来不敢蹦极,“但如果明天打仗,我立马就上,军人的荣耀始终在战场上。”这位在部队待了半辈子的老飞行员说。

“我能把它弄下来”

袁俊当兵以来,他的父亲告诉他,不要惧怕上战场,“你就是干这个的,就是吃这碗饭的。”武器新了,但军人的决心从没变过。

父亲常年开船,在长江上跑货轮。2004年,袁俊第一次飞上天,母亲很紧张,“你爸一面是水,三面是天,你可好,一下整天上去了,我还能睡着觉吗?”

他直到从航校毕业才回了趟老家,隔了几年,姐姐来接他,一见弟弟眼泪就下来了,“我不知道为什么,可能跟她想象的不一样吧。”父母为他高兴,给家里长脸了。

“从我当兵的第一天,就知道军人属于战场,绝对不会退缩。”他说只要平时训练到了,战场并不可怕。

他想起60多年前的轰炸大和岛行动,装备落后,武器也不行,但前辈们还是充满信心地去了。“只要给他们目标,就保证完成任务,不惧怕打仗。”

“参加‘金飞镖’跟战场很相近。”2018年春,袁俊拿下团队首个“金飞镖”。“金飞镖”突防突击竞赛考核是空军的实战化训练品牌之一,去年的比武中,第一轮比拼下来,袁俊的成绩很好,“我当时特别想拿‘金飞镖’,第二天的项目是夜间突击,我跟武器控制师说,我们要把目标摧毁,胜利一定是属于我们的。”

从发现靶标、锁定到突击,要在非常短的时间内完成。当时的靶标红外特征不明显,锁定不了,弹就投不下去。试了几次,作为机长,袁俊只淡淡地对武器控制师说了几个字:“没问题,再锁一下。”

“其实我心里非常紧张,感觉要跟‘金飞镖’失之交臂了。”在倒数最后5秒时,目标终于被锁定,他从视频里看到靶标被摧毁的样子,感觉时间过了很久。

“成绩都是靠苦练技术获得的。如果想当英雄,更得加倍付出努力。”袁俊说,他看了电影《中国机长》,“我想过,我要是坐在那个飞机上,我能(把飞机)弄下来”。他说谁也不想遇到这样的情况,但“我能弄下来”。

特情是悬在每个飞行员心头的乌云。该团一大队大队长杨勇的飞行时间有2000多个小时,其中有几分钟是危急时刻。一次,战机穿越云层,舱内报警系统忽然响起,红色警告灯闪着,飞机结冰了。

杨勇看着玻璃像抹水泥一样瞬间结了冰,发动机的阻力变大,速度降低,“人会下意识地把油门捅上去,”年轻的飞行员卢卫国说,“速度减得很低,感觉要掉下去了。”他把所有加温设备打开,艰难地度过了一两分钟,慢慢地,警报解除,冰层融化,战机速度逐渐上去了。

团里一位荣立一等功的机长,遇到过的处境还要凶险。2010年,他在飞行时遇到鸟群,挡风玻璃破碎,鸟群的碎块、血、羽毛灌入舱内。

机长的视野受限,在把飞机操控平稳后,他紧急与右座副驾驶换了位置,接过驾驶杆,调整航线返航,最终平安降落。

飞行的时间越久,人就越谨慎。陈劼坐民航飞机睡觉时,若是气流颠簸一下,他会下意识抓操纵杆,没有,只能握紧扶手。杨勇出行时,能不坐飞机就不坐。“操纵杆不在我手里,总感觉不是特别放心。”万不得已要坐飞机时,“我比周围所有人都清醒,不怕你笑话,什么时候起飞、什么时候降落,我一直盯着外面。”

他的家在南京,有两个孩子,过一段时间能回去看他们一次。远程辅导功课时杨勇很严肃,“我的职业态度,不允许你马虎。”

部队举行家属开放日,杨勇带孩子们去看飞机,上了飞机,女儿告诉别人这个不能碰,那个不能碰,“我爸爸要用的,别给碰坏了。”“她把飞机当成我的一个伙伴。”杨勇说。袁俊的孩子比杨勇的小,只有两岁,则是一见到飞机就叫爸爸。

驭风飞翔

1993年出生的卢卫国第一次坐飞机是在学校里练习跳伞。“跃出机舱的一瞬间,内心为之震撼——这么多年,我追求的东西,从现在开始了。”

招飞时,他记得一句话:飞行是勇敢者的事业,飞行员像刀尖上的舞者,“我想去努力,我想要更开阔的平台。”

与他同年加入部队的陈劼也是90后,他说:“我走在年轻人的前面,我在维护国家的利益。”同时,这事还挺酷的,卢卫国看到宣传片里,飞行员第一视角拍摄的镜头,“横滚、筋斗,这好帅啊。”

“很多男孩,对速度、高端的东西感兴趣,这些特点集中体现在战机上。”陈劼说。

在野山和水塘的连接处,如今的空军航空兵某团被一些青春的特质“席卷”。团里有30多个90后飞行员,几乎可以预见,他们能飞上下一代机型。团长陈亮说,现在我们是“大国空军”,但要成为“强国空军”,还需要一段路要走。

年轻人显然被寄予厚望。他们带来的明显活力之一是健身房热闹起来,上一代飞行员喜欢跑步,年轻人则崇拜肌肉。

前段时间,袁俊到航校给新招收的飞行学员讲课,教室里坐满刚刚参加完高考的新鲜面孔。在提问环节,“他们问歼-20、轰-6K的性能,说明他们学习过。我像他们这个年龄时连飞机都没见过。”

这些年轻的飞行学员最关心如何能成长为一名战斗机飞行员。飞行本来就是驭风飞翔,想成为一名飞行员,要扛得住各种压力。

新学员进行检验飞行训练,跟着教员在空中做各种特技动作,有人一直吐,以至于后来老远看见飞机就吐。更多的人咬牙坚持着,胃里的东西到了嗓子眼也咽下去。

“那时候大家都穿飞行服,突然有一天,一些人换成迷彩服,转地面了,从此告别蓝天。”卢卫国讲述漫长的选拔过程——检验飞行之后,在单独飞行环节还有30%的淘汰率、空中技术再停飞20%……

能驾驶战机远航要经历重重考验,也需要幕后英雄默默支持。李彤出生于1991年,是飞机维修厂的厂长。飞行员是天之骄子,机务人员是天梯,“我们把他们送到天上”。

秋天的外场,太阳和风都很大,机械师蹲在飞机底下,有时趴在飞机上,用特制的中性肥皂给飞机清洁。常规的工作还有润滑、除锈等,铺个毛巾在地上,扳手等工具散落着,机械师满手是油。他们通常都“晒得黑不溜秋”,起初刚毕业的大学生还涂防晒霜,后来也就放弃了。

机务大队长周剑秋外号“黑子”,“我的价值的存在,不是飞机在地面上,而是在飞,飞得越好,我的价值才越能体现出来。”他把自己比作厨师,别人吃得越好,厨师越高兴。

有时保障飞行安全体现在最微小的方面。每次飞行前会下达简令,其中一项是通报鸟情。比如50米到80米的空中,会有一群大雁迁徙时经过机场上空。

当一切准备就绪后,征战蓝天的行程即将开始。

卢卫国第一次驾驶战机升空时,无线电跟塔台联系的瞬间,他心里有种莫名的感觉,“某某某,准备好”的声音从耳机里传来,螺旋桨转起来,刹车一松,嗡嗡起飞,离地的瞬间与第一次坐飞机是两种感觉,“我终于能跟别人讲,我可以开飞机了。”

卢卫国现在已经有了700多个小时的飞行经验,上飞机前摸摸轮胎,看看机翼,内心好像在和战机交流,“今天我俩要一起并肩作战了。”新婚的妻子仍旧担心他的安全,在过去七八年相隔两地的恋爱中,两人通电话的最后永远是一句问答:“The most important?”“Safety.”(“什么最重要?”“安全。”)

团长陈亮刚到部队时,一两年摸不到飞机,他感叹现在的年轻人赶上了好时候,大项任务很多,飞行员的素质也明显提升,“现在要一本以上,还有清华北大的。”

参加任务多了,这些90后飞行员也深切感受到肩头的责任在加重。“我们是改革的受益者,要乘着东风迅速成长起来。”陈劼说。

他们的训练不分昼夜,有时飞第一圈时是白天,第二圈天已黑,机翼下方是万家灯火,再飞一圈回来,地面上一片漆黑,只有城市主干道的街灯亮着。

陈劼的家人很支持他的选择,他是上海人,外公外婆都是军人,在朝鲜战场上相识。他回干休所看望老人,总是被一群老革命围住,教他如何在军队为人处世。“他们在部队工作了一辈子,家里的很多小孩都出国了,会有种失落感,我是唯一走这条路的人。”陈劼说。

袁俊的老家在农村,上大学前没出过远门,第一次坐飞机就是训练。

在那之前,师父拿来两本书让他背,然后就是地面演练、座舱实习,地面考试通过了,才能上飞机。

第一次升空跟他想象的完全不同。教员说,“没事,你跟着我。”可发动机一响,无线电的声音传出,袁俊整个人都蒙了,原本那一套背得很熟的程序全忘了。当时飞机在草地机场起飞,他有些紧张,不敢随便乱动,过了很久才放松下来,袁俊看着脚下的山、河流、楼房越变越小,心中只有一个念头,“我一定要飞出来。”

毕业后,成为真正的轰炸机飞行员,袁俊和战友们执行的任务越来越多,绕岛巡航、飞越对马海峡、中俄空中联合战略巡航,90后年轻飞行员越来越成熟。

天空也给了这些年轻人赏赐。即便是泰山日出,也比不上战机上看到的朝霞。袁俊说,整个天空,光芒万丈,常人见不到。卢卫国则在夜深人静时见过又大又亮的月亮。

他们从春天的华东起飞,朝向西北,还能看见祁连山脉上的积雪。有时下面下着阴雨,让人烦闷,轰-6K振翅起飞,爬升到3000米出云,立刻见到夕阳,心情立时大好。

这些都不如第一次飞行的印象深刻,他们在推背感中升空,驾驶的国之重器绰号“战神”。

(视频制作:江一帆)

中国青年报·中国青年网记者 杨杰

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制