武汉市红十字会医院门口的碧桃花开了。马路对面的草坪偶有市民散步,保安和环卫工坐在长凳上晒太阳。

这平静来之不易。桃树枝叶枯败的日子,红会医院经历了一段艰难的时光。

1月26日,四川省第一批援鄂医疗队踏进这家当时濒临崩溃的医院,队员被眼前的景象击蒙:患者和陪护家属挤满门诊,走道全是加床,还有病人躺在地上。300多张病床住满病人,电话被求床位的人打爆。

1月22日被征用为武汉市发热患者定点医院前,红会医院已被新冠病毒侵袭。超过10%的医护人员后来确诊,此外还有20%的医护人员累倒或病倒,无法工作。之后的50多天里,累计有400多名外地医护人员进驻支援。

四川队医生周凯是西南医科大学附属医院急诊科重症监护病房组组长,参与接管ICU病区。很多病人被送来时奄奄一息,有的血氧饱和度不足50%。周凯的工作,是从死神手里抢人。决定生死的时间有时就30秒,慢了,病人就走了。

支援武汉50多天,这支队伍从未轮休。一名领队计算,医院的医护人员和床位比不足2∶1,即使不考虑轮休,都有约200人的缺口。

回忆50多天的见闻,周凯双手颤抖。

抵汉第53天,周凯第一次睡了个好觉。3月18日上午,他负责的红会医院ICU病区最后一名患者转院。次日,医院完全“清空”,进行全面消杀,暂时关闭7天,此后成为普通患者就医医院。

103岁的红会医院重新成为红会医院。

清空

10名医护人员围着病床向电梯一路小跑。防护服“唰唰”作响,心内监护仪不断“嘀嘀”报警。

“所有人都听我的,我的命令必须无条件执行!”ICU病区负责人黄晓波向所有人大喊,“(病人)头要朝前!保持这个速度!”

3月17日,红会医院7楼ICU病房挤满了医生。按照计划,ICU里的6名危重症患者都将在这天转院,年龄最大的97岁,还有一人上着ECMO。前一天,这里刚转走一名100岁的危重症患者。

他们要保证病人转院过程中的绝对安全。病人身上插满导管,转运过程中,支撑生命仪器只能靠医生抱在怀里的氧气钢瓶供氧、跑了三个楼层才借到的锂电池供电。疫情期间,这都是稀缺货。

氧气瓶只能支撑90分钟。

这意味着,从这边离开病房上救护车,那边下救护车进入病房接好设备,必须在90分钟内完成。

早些时候,医护人员推着空床演练了一次转院过程。红会医院部分走道狭窄,他们试验转弯处车能不能推过去,电梯里挤得下病床和几名医护人员。有人专门负责发行动命令,有人监控尿管和外周静脉,有人负责推药……

“我问任何病人指标,必须马上回答出来。”送完一个病人后,黄晓波再次向队友重申原则,“即使你觉得我错了,也要照做。”队伍的医护人员来自四川不同的医院,每一个医院都有自己的转院流程和“ECMO小队”,但聚在这里,他们必须按同一套标准工作。

救护车在楼下等着了,一名患者的指氧夹突然读不出数字,护士把他的手焐暖和才好——天气冷,患者末梢循环不畅。上了ECMO的患者已经准备就绪,负责接收的医院突然又打来电话,说没有做好接收准备。

类似的临时变动时常发生。按照最初计划,医院的患者本应在3月15日“清空”,考虑到部分患者病情危重,计划在3月14日取消。3月16日,医院又接到通知,3月20日前“清空”医院。

黄晓波离开病房前,上了ECMO的患者的血压突然从140掉到了70,医护人员却说不上原因。“现在静下心来,你们三个人坐在这里想。”黄晓波说,“不能明天把病人推出去就死了。必须确保今天晚上做针对性治疗。我们不能保证他一定能活得过来,但要确保他活得尽可能长。”

最后的夜班

这天夜里,周凯上了最后离汉前的一个夜班。这是他第一次可以长时间坐在医生办公室休息,不需要在病房之间小跑着抢救患者。下班前,周凯特地走到已经搬空的病房看了看。

几名护士互相在防护服上画象征四川的熊猫,还有人专门借来红色的记号笔,画樱桃和小太阳。

ICU的医护每天都见到数不清的红色。电脑里,每一个患者的血象和生命指征都大面积“爆红”;ICU护士站前专门新建巨幅LED屏,实时显示危重患者的生命体征,屏幕上不断弹出红色窗口警告;心内监护仪等仪器不时闪红灯“报警”,发出高频的“嘀嘀”声。

第一个夜班时,一名医生扛不住,哭了。值8小时的班到后半夜很累,她忙了一晚上的一个病人突然去世,“觉得付出了很多努力但没有结果”。同时,隔壁病房一名患者因为痛苦大声呻吟,另一个患者又不断闹腾,非要说自己的氧气管道没气,“沮丧,心力交瘁”。

防护服不透气。一个班值下来,医护人员因吸入二氧化碳过多头昏脑胀,里面只穿短袖也湿了又干、干了又湿。它让医护人员行动迟缓,身材高大的人不敢动作大,否则就有破裂暴露的风险。不过,一名本院医生说,“防护服有一点好,我流泪的时候,谁也看不见。”

四川医疗队撑到了ICU只剩最后一名患者。前一班医生建议大家轮班,但10多名医护人员还是决定一起值班,“有个伴可以说说话,不无聊。”

他们终于有时间、有心思讨论自己的事情。有人说科研压力大、医院要求医生发论文,一下子打开了话匣子,他们交流起不同医院职称评定和晋升的规则。

话题很快转到家人、孩子,在场的医护人员都沉默了。

医生邓磊说,刚到武汉一周,他给8岁的儿子打电话,儿子听说他还要很久才能回去,在电话那边欢呼雀跃,“因为我监督他学习很严厉,平常他就盼着我去医院值班。”但最近,儿子给他做了一张小报,还说学会了炒青菜,要做给他吃。

窗外,半轮明月高悬。“这么长一段时间,不想家是假的。我们不是英雄……”周凯说。

突然闲下来,他接连两三天感到不适应。平常即使下班了,他心里也挂念着病人。之前他一直想着要“彻底放松一下”,但病床真的空了,他又“莫名奇妙失落起来”。

看着空荡荡的病房,黄晓波也感到失落,“很难表达……(上世纪)50年代将军退伍,因为和平年代,不打仗了,心里失落。现在医生没有战场了,是一样的。”

战时状态

周凯1月23日接到“上战场”的通知。那天,武汉市新增新冠肺炎70例。出于职业敏感性,周凯意识到,“要叫我们了,肯定是很严重了”。

1月24日除夕夜,邓磊本来要在医院值班。因为次日就出发援汉,领导让他回家吃团年饭、陪家人,“有点像最后的晚餐。感觉很悲壮。”

抵达武汉的头一周,邓磊感到压力很大,充满“对未知的恐惧”。“能感觉到,整个武汉基本是崩溃的。有医护人员感染,我也担心自己被感染。”周凯说,“我们第一批队员压力是最大的。我们给后来的人讲这里的情况、经验,他们心里有数,就不会那么慌乱。”

所有人都是第一次接触新冠病毒,不清楚其传染性。邓磊想到了埃博拉病毒,“身体任何一寸皮肤的裸露都会导致感染,谁能保证身上没有一块皮肤突然就露在外边?”

1月18日,红会医院将体检中心改造为呼吸内科二病区,一天就收满了患者。再改造,又一天就收满了。改造到第四个病区时,医院被征用为发热患者定点医院,门诊量从平日的每天800人次,激增至最高2700人次。

当时,医院没有防护服、护目镜,有医护人员戴着游泳眼镜上班。医护人心惶惶,经常发生医护人员看过病人、做完手术,2天后病人确诊,医护再紧急隔离。

等待四川医疗队的,是拥挤程度堪比春运时火车站的医院。有人在门诊排着队就突然倒下、去世,还有人刚被救护车拉到医院就不行了。一名医生总结,放在平常,住院不是什么好事;但在当时,能进医院就是幸运儿,能进ICU则是幸运中的幸运。

电梯里,3名本院医护人员看到四川医疗队就哭了,说“援军终于来了”。第一次见面开会时,红会医院的领导握着医疗队队员的手哭。红会医院一名副院长当时没有症状,一周后确诊,几名四川队的专家和他一起开过会、吃过饭,赶紧隔离做检查。

邓磊理解那种绝望感。他是国家紧急医学救援队队员,参加过汶川地震、玉树地震、尼泊尔地震等自然灾害的救援工作。“自然灾害,短时间会有大量死伤者,峰值在一开始。但传染病的规律是,病人会越来越多,峰值可能永远在明天,不知道什么时候是个头。”

一名医生告诉记者,医院早期有很多积压的病人,送进ICU的时候已经很危险了,他们能做的就是按照标准抢救。

红会医院的一名医生回忆,武汉协和医院曾转运130名患者到红会医院,两天后,近30人死亡。

红会医院是一家二级医院,病房条件、设备都达不到救治重症病人的要求。ICU是6张床位的大通间,可能造成严重的交叉感染;医院没有一间负压病房,没有一个正压头套,供氧能力也跟不上,“可能想去做很多事情,但你发现由于很多客观因素,导致你没办法去完成,这是非常痛苦的。”邓磊说。

队员还面临感染风险。邓磊回忆,当时进出污染区共用一条通道,有人防护服没穿好,就有医生在一旁脱防护服。医护人员摘了口罩,要经过一条长长的通道,才到戴口罩的地方,中间就有吸入病毒的危险。

在黄晓波的建议下,红会医院停诊3天,整个医院重新理顺诊疗流程、划分“三区两通道”。他们在病房内用钢管、塑料膜搭了一间临时负压病房。早期唯一的正压头套是黄晓波从四川带来的,实施插管时医生戴,一旁的助手只能多穿一层隔离衣。

医院没有ECMO,黄晓波靠自己的关系从陕西调来。制氧机、氧气瓶和氧气面罩、呼吸机、ECMO的接口不兼容,医护人员像拼积木一样去试,“就像拼一辆汽车,常常拼了半天,发现只有2个轮胎。”

“这都是没有办法的办法。”周凯说,“我们都知道,烈性传染病的感染者应该住负压病房。但面对数以万计的病人,没有办法,这是战时状态。你得上。”

现在的ICU是在呼吸内科病房的基础上改建的,4人间住2人,2人间住一人。标准的ICU有成套的设备,如纤支镜、心电图机、供养管、吸痰机等,还有床旁病历系统。但在呼吸内科病房,所有的设备都堆在病人的床边,如果遇到病人上ECMO,病房里一地排插。

几天时间里,他们在一个濒临崩溃的二级医院里,组建了接近三甲医院规模的ICU。“我们只能把普通病房尽可能多地改成ICU。当时的情况,所有的医院都是饱和的,那么多危重症病人,不及时处理,病人面临的结果就是死亡。”

高峰时,有10多人排队等着进ICU。前一个病人去世,到后一个病人住进来,间隔仅1小时,那是护士按照传染病管理制度做紧急消杀处理的时间。

创伤

2月5日,周凯值了最慌乱的一个夜班。那天晚上,所有的无创呼吸机都用完了,有创呼吸机只剩下一台,但ICU的很多病人情况都不稳定,“万一有两个人需要插管,我怎么办?我救谁?整个晚上都处在特别抓狂的状态。”

后来,他经手的一名患者去世了,他循例给紧急联系人打电话,怎么打都打不通。周凯仔细一看名字,和负责的另一个病人名字一模一样。他翻患者信息,发现电话也一模一样。那天下夜班回酒店,他一夜无眠,翻来覆去想这一家两口子的事情。

抵达武汉两周后,周凯和队友陆续开始出现焦躁、烦闷的情绪。“生理、心理承受能力到了极限。”

“应急救灾,国际通行的标准是14天一轮换,这个时间是有研究支撑的”。过去,周凯参加自然灾害救援时都是14天一休息。这次,大家的心理预期也是这样。

那时,医护私下交流时,都在盼着后续队伍的支援。“既然叫我们第一批,那后面肯定有人来换我们。就是没想到,后续队伍不是来换我们,是加入我们。”邓磊说。

“完全不知道什么时候能回去、这样的日子什么时候是个头。最崩溃的是觉得日子没盼头了。”一直到第20天,周凯想,可能不会有人来了,只能告诉自己坚持,结果一不注意就坚持了50多天。

在宾馆休息时,周凯喜欢把窗帘拉上,看看手机和电视,学习新冠病毒最新的知识,他看常凯的遗言,流泪。

“我觉得自己是分裂的。穿上这身防护服的时候,我是一个医生,再危险再难我都上,我想得很简单,就是想方设法治好病人,补贴、荣誉、奖励我都不在乎;但离开医院,我就是个很普通、甚至很颓废的人。”

直到ICU清空前,周凯才感到松口气,第一次到宾馆楼下晒太阳。

那时,各医疗队撤离武汉的新闻“满天飞”,他所在的医疗队却迟迟没有接到撤离的通知。他估计,因为他们队以重症、呼吸、感染等科室为主,可能要支援其他医院,防疫指挥部也在近期一次会议里给他所在的医疗队打了“预防针”。

恰好一辆载着医疗队撤离武汉的大巴经过,望着一车欢声笑语,周凯满心羡慕。这些天他一直祈祷,疫情不要二次爆发,“不然肯定还是我们上啊,有经验。”

他身上出现了明显的创伤后应激综合征的表现。没事的时候,他忍不住刷新闻,停不下来。连日的倒班让队员作息完全混乱,周凯睡一小时就醒,调整好一会儿睡着了,还是一小时就醒。

很多人都做噩梦,梦里的场景很相似:多台心内监护仪接连报警,像打地鼠一样管不过来;病人的供氧突然断了,到处找不到氧气瓶顶上;病房里传来叫喊,但医院的走廊怎么也跑不到尽头……

4名护士抵达武汉后,发现自己怀孕了。对早期300多人的队伍来说,这是一个非常正常的自然怀孕率。领队赶紧联系后方将怀孕的护士送回四川。此后,四川省的医护人员支援武汉前,都要先检查是否怀孕。

为了保障医护人员的心理健康,四川队的领队每天都会给队员发问卷表,请心理咨询师为医护做心理疏导,还请川籍明星和队员连线加油。

2月15日,很多队员的心理状况发生波动。一问,原来是1716名医护人员确诊新冠肺炎的新闻吓到了队员。他们赶紧向队员们澄清,这些感染的都是本地医护人员,目前没有支援武汉医疗队员感染。

2月底,红会医院接受了一批新冠肺炎危重症老人。那一周,武汉市江汉区新增确诊病例191例,114例被红会医院收治。一天,四川队一名领队接到任务后,告诉指挥部,医院已经没有收治能力了,指挥部提出请求,“能不能再多收10个?”

这些老年人大都有多项基础疾病,没有生活自理能力,有些还有精神方面的疾病。疫情发生后,医院的护工全部都辞职了,1000元一天都请不到人。负责安保、清洁的60多名后勤人员也只剩下一半。

接收那批患者后,医护人员的工作量比刚来武汉时还要大。

生死之间

这场战斗异常凶险。有患者早上还在说感谢护士,血氧饱和度看起来也很正常,下午突然离世。一名医生抢救患者到凌晨2点,刚下班回到酒店,就接到护士的电话,说病人走了……患者变成了第二天通告里的一个数字。记者多方采访了解到,武汉市多家定点医院ICU病房的死亡率均大于50%。

2月15日,红会医院的氧气站建好。施工方援建雷神山医院后,马不停蹄前来作业。四川队的一名领队说,这是一个“分水岭”,此后医院的死亡人数明显减少。

新冠肺炎让这群全国最优秀的重症医学科医护感到束手无策。邓磊以前的经验是,病人插管、上呼吸机,病情基本会稳定,但这套经验对新冠肺炎患者并不完全适用,“我们对新冠病毒的认识不够”。

他遇到一名患者,白细胞指数飙升到了6万,这是他从医生涯罕见的情况。病人随即脓毒性休克、经抢救无效死亡。

病人普遍缺氧,管床护士往往要一直守在床边,确保氧气管插好了,没有从口腔滑出,并不时给病人吸痰。护士还要负责病人的口腔和身体清洁,避免感染,棉签和面巾纸就在一根根插进身体的导管间穿行。

“简单讲,我们就是在想方设法给人续命。”周凯说,“可能很多人不理解,ICU存在的目的,就是为病人赢得时间,扩大治疗的窗口期。新冠肺炎患者很多呼吸衰竭、多脏器衰竭,我们就想方设法改善情况,等待机体自身修复。这些措施不一定有效,但是不做,他一定会死。”

50多天时间里,7楼ICU病区总共有4名患者上了ECMO。有一例当天去世了,两例转院了,还有一例本在3月1日成功撤机,医护都很高兴。黄晓波形容,“那是支援武汉一个多月来最开心的日子”,走出病房还哼起了歌《春暖花开》。没想到一周后,那名患者的病情急转直下,还是去世了。

在这里,很多过去的经验都失效了。新冠肺炎危重症患者普遍出现凝血障碍、血液pH值异常等问题,很多人还伴有严重的感染,常用的应对手段有时起到反效果。

“我们往往靠积累教训来指导实践。经验不完全可靠,可靠的是发现问题,思考如何解决问题,拿证据和事实说话。”会诊完一个患者后,周凯总结道。“不要去盲从任何人,包括自己。”

他们长期在ICU工作,见惯了生死,这次仍有无力感。“明明用了全力抢救,病人还是走了。感觉一身本事毫无用处。”

3月15日上早班前,邓磊和黄晓波讨论一名患者的治疗方案如何调整,等他到护士站请护士准备药物,却被告知,病人在当日凌晨4点33分去世了。邓磊站在护士站前沉默了好久。

红会医院的ICU护士长杨莉把逝者的手机等物品都存放在一个专门的盒子里。患者离世时,家属往往见不到最后一面。她们计划等疫情结束后,将遗物转交家属,“那些手机里一定还留存着他们一家人最珍贵的记忆。”

护士站的冰箱里还存过30多瓶标注着“捐赠”字样的免疫球蛋白,一瓶市价约500元,是一名陆姓老人留下的。老人在2月中旬去世,家属选择把药捐给有需要的病友,值班护士握着电话,眼泪簌簌往下掉。

再见

ICU医护人员总是在和死神抢人,他们几乎从未送患者痊愈出院,手头的病人稍加好转,就转到其他病区,赶紧接下一个危重症患者。

患者的床头大多有一个“气球”,是用一次性医用手套吹成的,用于支撑氧气管,避免造成压疮。每一个“气球”上,都写着“早日康复”“武汉加油”等字样。

由于ICU的患者大多处于昏迷状态,这些字很少被患者看到,但护士每吹好一个手套,仍会在上面写下祝福,“不管他知不知道,我都要给他打个气,加个油。”

多名支援武汉的医护人员告诉记者,在所有医护人员中,ICU的医护最需要心理干预。“方舱是欢乐的,甚至有广场舞。普通重症病房里,医护和患者还常常能互动。唯有在ICU,非常无力。”

周凯把在ICU工作视作一种使命。“能降低1个点的死亡率,都是我们的功劳。我觉得,时代选择了我们,我们这代人必须站出来。我们经历了历史,也改变了历史。武汉现在的情况是我们医务工作者的功劳,也是武汉人民、全国人民的功劳。”

3月17日,一个年轻人即将出院,病区所有的医护人员都去送他。“小伙子送来时,血氧饱和度只有30%,非常危险,我们在他身上倾注了很多的心血。”主治医生说。如果不是医院要“清空”,医护人员都想留他继续住院,因为“那么难都过来了,不希望他有任何闪失,包括出院后”。

主治医生找到红会医院的一名副院长,请她帮忙联系康复点,允许患者的妻子进去陪护。他还给患者留下联系方式,告知遇到吸氧、心脏和肝肾不适等问题,一定要立刻联系。

3月19日上午,红会医院最后一名患者出院。

16层高的住院楼一层层被“清空”,所有的床垫、棉絮都当做医疗废弃物处理,“能扔的都扔了”。7天后,它将成为普通患者就医医院。

一位快要退休的本院护士说,自己会永远记得这家医院“千疮百孔”的样子。医院完成改造后,她第一次从5楼清洁区穿过一道道临时装上的木门进到污染区,忍不住流泪了。后来,她在进入污染区前的最后一道木门上写“请轻点推门”。

5楼原本是医院妇产科,医护人员清洁耳道和鼻腔的护士站连着新生儿听力筛查室,墙上还挂着执业许可证。

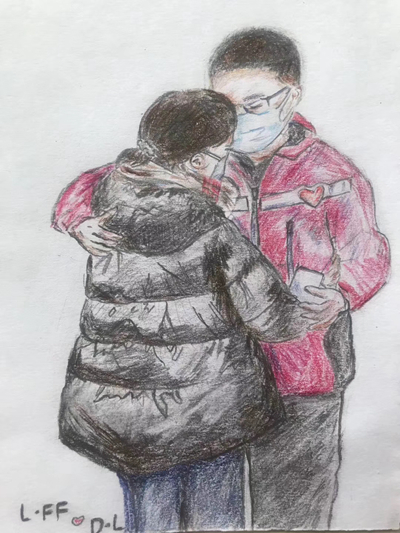

送别四川省第一批援鄂医疗队的那天,很多医护都哭了。红会医院的护士杨倩说,“是他们救了我们,没有他们,我们不可能活着出来。”他们给每名援鄂医疗队的队员赠送了一支玫瑰,以表谢意。两方医护人员分别在两件防护服上签满名字,互相交换作为纪念品。

3月21日下午2点,四川省第一批援鄂医疗队乘坐飞机返回成都。邓磊在朋友圈给妻子写道,“今天回来了,刚刚降落,我在想你或许正站在空港花田,仰望天空,看到川航3U3104飞过你头顶的瞬间。”

根据规定,医生的家属不能去机场迎接。要再经过14天,邓磊才能拥抱妻子。

疫情结束后,周凯最想做的事情是取下口罩,自由、痛快地呼吸。“只有经历了这段时间,才知道自由地呼吸——这件我们平时完全没有在意的事情,有多么宝贵。”

中青报·中青网记者 王嘉兴文并摄

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制