星期六的庙桥时常会让人忘记,它只是一个城郊的村子。这里远离常州市中心,但足够热闹。和很多苏南农村一样,庙桥的民房里藏着众多小工厂和家庭作坊。到了周末,辛勤数日的打工男女得以喘息,他们三五结伴出门闲逛,涌上不算宽敞的街道。

6月6日这天,同样是个热闹的周六。热闹到很多人都忽略了,街边电线杆的顶端上,正坐着一个男人。

记录显示,当天的最高气温是32℃,但在很多人记忆中,那都是个闷热难耐的天气。那也是梅雨季里一个难得的晴天,北方的麦子刚刚收割完,工人们陆续回归。傍晚时分,蒸腾的湿气散去些许,光膀子的男人拎着啤酒在街上踱步,打扮时髦的年轻男女一边吸溜着冷饮,一边打量路边的饭馆。

直到刺耳的警笛声响起,警察径直走到电线杆下,仰头对着坐在杆顶的男人喊话。人们才惊奇地发现,他们头顶上方,一个男人正在观察着街上发生的一切。

就像一个磁场中心,人群朝事发地快速聚集——在无所事事的夏日里,这是个“从天而降”的消遣机会。

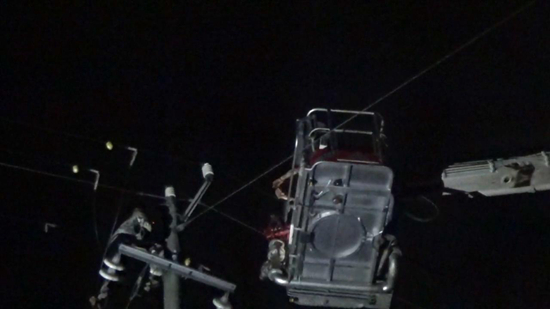

救援从18时开始,消防车、电力抢修车、救护车陆续赶到。半小后,肇事男子从低压线杆上,沿着电线爬到街对面的高压线杆。19时20分,供电切断,街道瞬间暗了下来,超市和奶茶店原本吵闹的音乐戛然而止,救援似乎成了街上唯一一件还在进行的事。

两公里外,上家塘村突然一片漆黑,村里的狗受惊似的乱吠起来。坐在院子里乘凉的上官文华愣了一下,随即发疯般地跑向屋里。他病重的妻子正戴着呼吸机面罩,某种程度上,电就是她的氧气。

另一边,由于肇事男子躲避救援,营救双方陷入长时间的对峙。很多围观者无聊地玩起了手机,肇事人坐在电线杆上抽起了烟。

再往后,现场的气氛开始变得烦躁。人们对“闷热”的最真切记忆也大多来源于此:因为停电,无法使用空调的居民难以入睡。一直到第二天3时10分,肇事男子被成功救下,围观人群才议论着散去。

那一夜,上官文华也没有合眼。他感受不到闷热,以及除悲痛外的任何感觉——停电40分钟后,妻子在赶往医院的车上窒息死亡。

1

6月6日17时34分,民警张桂林接到警情,“庙桥有人爬电线杆”。

在南夏墅派出所工作,这种看起来有些无厘头的突发事件并不会让人感到稀奇。派出所位于常州市区南部的工业区,90平方公里的辖区内聚集了6000多家企业。这里也是全市外来务工人员最多的区域,16.7万流动人口在此谋生,几乎是常住居民的3倍。

因为“人员构成复杂”,张桂林平日需要处理各种琐事、纠纷和治安事件,“什么样的奇怪事都见过”。

他像往常一样配好警械,然后发动警车。事发地庙桥处在工业区的更外层,从一条主路上驶出后,规整的厂房消失不见,换作样式随意的民房。警车不时轧过积水的路面,溅起水花。

17时41分,常州消防指挥中心也接到报警电话。一位支队的干部介绍,他们每年要处理“上百起跳楼、跳桥之类的”紧急情况,因为不是在闹市区,或者某栋地标建筑上,这次爬电线杆算不上高等级的警情。

任务首先下达到距离事发地最近的“阳湖专职队”,这支属于地方政府序列的消防队伍随即出发。

张桂林行至中途,考虑到事情涉及电力,就拨通了南夏墅供电所所长陈晓勇的电话,向对方通报了情况。警车接近庙桥时,他拉响了警笛——当天是周六,又临近饭点,他担心现场会有围观人群聚集,影响通行。

比想象中要顺利,17时48分,张桂林抵达事发现场。街道上人来人往,看起来和一个普通的周末没什么两样。按照报警人描述,他很快就看到街道西侧,一个男子正“淡定地”坐在电线杆顶部的横杆上。

事后,陈晓勇介绍,那是根标准的“7米杆”,上面最危险的是400伏低压电线。

这里是庙桥街上线路最密集的区域,麻绳一样缠绕的电缆、电线将肇事男子包围。他穿着灰色的迷彩夹克,几乎与背后的灰色墙体融为一体。

南夏墅供电所拥有对辖区内所有低压线路的管理权限。陈晓勇当天在家休息,赶往现场的路上,他纠结要不要停电。毕竟,非计划停电并不是个可以随便作出的决定,尤其在这种工业发达的地区,突然断电更难被用户接受。

张桂林也担心肇事男子触电或者失足跌落,“你先下来,有事再慢慢说。”他走到电线杆下,试图与男子沟通。

对方低头看了一眼,没作回应。

街上的行人很快被吸引过来。电线杆后面是一家电动车铺,不一会儿,围观人群就把铺子门前的空地挤满,晚来的抢不到好位置,只能站到车铺店内,隔着玻璃窗踮脚张望。

大家仰头看了一会儿,见上面没什么大动静,便开始了热烈的讨论。没人认识他,更没人知道他的名字。

那段时间,庙桥大大小小的工厂都在加班加点赶制口罩。有人说他是做口罩生意赔了钱,想不开。有人说他是犯了事,以此逃避警察追捕,还有人觉得他只是“想火”。

“想红就得敢拼。”一个年轻人把手机举过头顶,对准肇事男子,满脸笑容。

大量现场视频被传到朋友圈和短视频平台,成为当地“刷屏”的热门。

虽然只相隔两公里,此刻庙桥街上的热闹场面,却与上家塘村没太多关系。上家塘四周被稻田包围,通过一条水泥小路与外界相连。6月6日下午,这里和往常一样安静,村子路上没什么人,几只狗躺在各自家门前打盹。

陈凤玉需要在这样的环境里静养,她今年56岁,8年前查出了乳腺癌,现在癌细胞已经扩散到肺部。一个月前,她出院回家,因为肺功能损伤,丈夫上官文华给她买来一台小型呼吸机和制氧机,帮助她呼吸。

一天大部分时间,陈凤玉都会待在床上,手机成了她最主要的消遣工具。她喜欢玩游戏,没事也会刷刷朋友圈。

6月6日当天,她的状态不错,中午喝了一碗八宝粥,吃了个桃子。下午丈夫的妹妹来看她,两人还拉了会儿家常。晚饭前,她玩了会儿手机,刷到了那些疯传的视频。

“不会停电吧?”她看了一眼床边的呼吸机,显得有些担心。

在场的家人都听到了这句话,但没有人真正把它当回事——一年到头,即使在台风天,村子都没停过电。

上官文华没有回应她。

2

低压断电是陈晓勇的决定。赶往现场的路上,他担心电线虽然有绝缘包裹,但接头处还是有裸露的地方,肇事者依然有触电的风险。电力工人拉下电闸,时间是18时。

10分钟后,“阳湖专职队”抵达现场,但他们没有救生气垫,不敢贸然接近肇事者。消防指挥中心又通知了区消防大队,副大队长邢锐叫上几个队员,开着一辆云梯车驶向庙桥。

停电后,现场聚集的人更多,很快就把道路堵死。一些过往车辆被困在人群里,焦急地按着喇叭。交警和城管赶来,一边指挥驶来的车辆绕路,一边吹着哨子指挥人群让道,“解救”被困车辆。

肇事男子似乎不太关心地面上发生的事。大部分时候,他都坐在横杆上,脚蹬着电线,一只胳膊搭在腿上,偶尔有鸟从他头上飞过。有时他会点上一支烟,天色逐渐暗下来,烟头忽闪着红光。

民警张桂林和同事一起拉起了警戒线,几个“专职消防员”站在一角,注视着肇事者的一举一动。

越来越多的人涌来。王亚瑞在附近的电子厂打工,他那天加班,下班后骑着电动车回家。车子刚拐到庙桥街上,他就远远看到黑压压的人群挤满了街道。再往前,他发现人们都正朝着天上看,循着大家的目光,他看到了电线杆上的那个人。

“心里咯噔一下”。他不敢相信,那人是他的表哥。

这几日,表哥一直与自己住在一起。或者说,是他收留了这个不受人待见的亲戚。

表哥叫王佩龙,但大多数时候,这都是个可有可无的代号。他父亲去世早,母亲改嫁,由爷爷带大。少年时,他就在县城闯荡,“不正干”,也很少回家。

他6月1日刚刚出狱,此前因为盗窃罪被判一年有期徒刑。出狱那天没人接他,那是他5年来的第四次以同样的罪名“进宫”。

3天前,王佩龙来到庙桥,表弟王亚瑞带他找了份工作,期望他以后可以“回归正常生活”。事发当天两个人还一同吃过早餐,然后各自去上班。现在,表哥竟然出现在了电线杆上。

王亚瑞成了终结这场闹剧的最新希望。他走到电线杆下,用家乡话呼喊表哥,问他为什么要上去,“有什么事你跟我说”。

“我不想活了。”现场太嘈杂了,表哥的声音大多被淹没,但这句话王亚瑞听得很清。

他觉得电线杆上的表哥,“像完全变了一个人”。一起相处的几天里,表哥没有任何异常,更没有表达过寻死的想法。表哥平时沉默,甚至有些木讷,做事畏畏缩缩。现在在电线杆上,面对众多看客,表哥看起来竟然有几分坦然。

爬电线杆前,电动车铺老板是最后一个与他沟通的人。老板记得,他中午时拉着一个皮箱,站在车铺门前“等人”,后来两人聊了一阵,其间他提出帮老板修电动车,被客气地拒绝。他还讲起自己是“黑户”,但并未说明,那是因为自己还不起法院判的3000元罚金,上了失信人名单,期限为“无期”。

若不是他后来爬了电线杆,老板很可能已经忘了这个人——庙桥的故事太多,他和那些在这里短暂落脚,又匆匆离开的年轻人没什么两样。

下午生意不断上门,老板没功夫闲聊,留下他在那里坐了“两个小时”。接下来的一幕,老板至今印象深刻:他突然把兜里的手机和身份证掏出来,放在地上,朝着身后大喊“有本事朝我开枪”,随后把鞋子脱掉,光脚快速向电线杆走去。

“他不到一分钟就爬到了杆顶,像个猴子一样,我根本来不及拉他。”老板瞪大眼睛,3个月后,再次回忆起这个细节,他仍然觉得不可思议。

缓过神后,老板拿起电话,报了警。

任凭表弟如何劝说,王佩龙都不再理会。他抽完一支烟后,忽然站起来,然后俯下身双手抓住电线,尝试沿着电线爬行。

“乖乖!”围观人群发出一阵惊呼声。

3

18时30分,区消防大队赶到现场。

下车后,副大队长邢锐指挥队员布置救生气垫。肇事者在7米高的电线杆上,用不上云梯车,他让队员拿出梯子,打算上前营救。

消防员刚靠近,王佩龙就转过身,开始摇摇晃晃地在电线上爬行。他双臂展开,一手抓住一根电线,两只脚也蹬在这两根电线上,整个身子和地面平行。

那几条电线长15米,斜穿过街道连接到另一侧的高压线杆。王佩龙爬行至线路中段,也是街道中心的正上方时,因为重力原因,电线在这里下坠出一个弧度。他停顿一下,伸手想要抓住更多电线,但没能成功,身体跟随电线明显抖动。

人群中发出尖叫声。救生气垫还没来得及打开,现场的警察和消防队员紧盯着上空,不敢作声。

王佩龙调整好平衡,继续前进。很多人的记忆里,那都是个漫长的过程,有人说他爬了“七八分钟”,有人说是“十几分钟”。但现象录像显示,只用2分5秒,他就爬完了全程。

到达街对侧的高压线杆后,王佩龙站在横杆上休息片刻,随即抱住线杆继续向上爬,很快就到了杆顶。

这时上家塘村还没有停电,陈凤玉的担心似乎有些多余。晚饭时,她又喝了碗八宝粥,吃了几块西瓜。她不是时刻都需要呼吸机,尤其在这天,她的状态看起来不错,晚饭后还在院子里散了会儿步。

这让上官文华感到欣慰。妻子患癌后,他从没想过放弃治疗。他说8年来,妻子的医疗费用已经70多万元,因此儿子结婚时,自己都拿不出买房的钱。

一个月前陈凤玉出院,家人对她的生存预期并没有太长,“四五个月到半年”,只想好好地过完余下的日子。

陈凤玉也清楚自己的病情,她一直保留着自己的遗言。

“时候到了会给人讲。”回家后的某一天,她对丈夫说。

救援现场,云梯车开到高压线杆附近,因为车体太大,街道又相对狭窄,驾驶员不断调整角度。

邢锐命令立即打开救生气垫,风机的马达噪音太大,队员们纷纷调高了对讲机的音量。

民警张桂林也没闲着,他带着王亚瑞爬到离高压线杆最近的一栋建筑上。那是一家电子厂,顶楼的几个房间门上,还挂着“疫情隔离观察点”的牌子。他们在一间废弃的洗手间里找到了通往楼顶的检修孔,然后钻了上去。

两人站在楼顶,对王佩龙喊话。提到他老家的爷爷时,张桂林看到他抹了抹眼泪。

19时,南夏墅供电所所长陈晓勇赶到现场。他看到肇事者站在18米高的高压线杆顶上,身旁就是3根一万伏的高压线。和低压线路一样,高压线虽然也有绝缘包裹层,但线路连接处仍然裸露,“如果碰到一根,就会被击落。如果同时碰到两根,就会短路,后果不堪设想。”

相比低压线路,高压电有着更严格的管理制度,全市只有市电力调度中心拥有高压控制权限。

“原则上同一根线路,一年停电不能超过3次。”陈晓勇说,他在电力系统工作20多年,碰到的高压紧急断电情况,“一只手能数过来”。

救援没有进展,事件的“应急响应等级”有了上升的趋势,区管委会的一位副主任和消防大队的大队长,也陆续抵达现场。救护车,随时待命。

19时20,整条庙桥街道突然失去光亮,围观人群先是一阵骚动,然后纷纷打开手机闪光灯——市电力调度中心接到指令,切断了事发地高压线的供电。

一同陷入黑暗的,还有两公里外的上家塘村。当时陈凤玉刚戴上呼吸机面罩不久,她有些累了,需要休息。妻子的房间在一楼,上官文华不敢走远,坐在院子里乘凉。

还未来得及反应,他就听到了妻子微弱的呼喊声。他跑到房间,借着手机屏幕的光亮,看到妻子坐在床边,头耷拉在面前的小桌子上,整个过程不过半分钟。

突如其来的停电让整个家乱作一团,上官文华连忙把妻子的面罩取下,看到她睁大眼睛,却无法呼吸。年迈的父母焦急地呼喊着,跑出去借手电筒。

上官文华把妻子抱起来,到室外透气。他感受到妻子的身体已经被汗水浸透,却无力挣扎。

那天儿媳妇也在场,她匆忙中拨打了电力系统的客服电话,向一个人工智能女声通报了突如其来的断电。

电力公司的后台记录显示,这通电话在19时26分接通,“符言上家村(上家塘村)多户无电。”南夏墅供电所的一名抢修工人随即回拨了电话,被告知“家里有病人离不开呼吸机”。

“这里一时半会儿来不了电,你们赶快送医院吧。”这名抢修工人回复。

4

陈凤玉靠在门框上,头发已经湿透,不知道什么时候,她扯开了自己的领口。

眼下最要紧的事是送她去医院,上官文华清楚,叫救护车已经来不及了。儿子有车,但当时还在外面。家里两位老人打着手电筒在村子里四处借车,当天是周六,很多邻居都开车出去游玩。

20分钟后,终于找到了一辆闲车。上官文华把陈凤玉抱上车,妻子躺在他的怀里,眼睛闭着。邻居知道庙桥街上已经堵死,选择了另一条去医院的路。车子经过隔壁的村子,那里亮着灯,没有停电。

路上,上官文华把手指放在妻子的鼻孔处,他说当时还能感受到微弱的呼吸。关于那段路程,除了焦急和担心,上官文华没有更多的记忆。

20时左右,车子抵达医院。医生上前查看,用手电照了照陈凤玉的眼睛,然后摇了摇头。

“瞳孔已经放大了。”医生告诉上官文华,让他不用把人抬下车了。

医院400米外就是救援现场。民警张桂林还在楼顶极力劝说,王佩龙突然提出“要联系女朋友”。这成为日后救援人员分析出的,他爬电线杆的动因之一:当时王佩龙刚刚分手,“女朋友”拉黑了他的一切联系方式,爬电线杆是想要挟警察,帮他联系上女友。

“都联系好了,电话在下面,你下去接。”张桂林哄他。实际上,同事联系上了王佩龙前女友的家人,但对方拒绝再和他发生任何瓜葛。

王佩龙朝脚下看了看,又抱紧了电线杆。

地面上,云梯车已经准备就绪,一位消防员熟练地把安全绳打上结,然后进入观察哨,开始缓缓上升。

一些围观者从下午看到晚上,已经有些不耐烦,对着上面喊话:“反正不怕死,跳下来呀。”也有人抱怨因为停电,吃不上晚饭。

“叔叔下来吧,太危险了。”一个孩子骑在大人脖子上,盯着电线杆上的人大喊。

云梯升到与王佩龙水平的高度,观察哨刚要靠近,他就沿着高压线往相反的方向走去。

他双手抓住头顶上方的高压线,两只脚再各踩一根,像一个完全没有保护的走钢丝演员,一直走到两根电线杆的中间位置才停下来。

地面上,几个消防员一边拉着救生气垫,一边仰头对准王佩龙的位置。云梯又尝试了其他角度,但他一直躲避救援。有时电线杆挡住了救生气垫,消防员只好去附近商店借来一双被子,撑开后不断跟着王佩龙移动。

陈晓勇介绍,一条高压线路会分不少区间,每个区间都有联络开关。肇事者在高压线上来回走动的距离有限,“只要把他活动的区间断电,就能保证他的安全”。

上家塘的高压供电线路,并不在王佩龙来回走动的那段区间内。

常州市国网供电公司的相关负责人说,电力调度中心可以远程控制变电站的送电开关,一旦关闭,切断的是整条高压线路的供电。

“当时情况紧急,只能先把整条线停了,再逐段恢复。”这位负责人回忆,当时调度中心并没有接到“有人要用呼吸机”的情况,但“依然在尽快恢复安全区间的供电”。

高压线的区间联络开关需要人工操作,庙桥的高压停电后,两名电力工人带上图纸,从距离现场10公里左右的营地出发。

他们沿着高压线,拿着图纸寻找可以重新合上的联络开关。21时20分左右,上家塘村恢复供电。他们直到第二天才知道村民陈凤玉死了。

5

庙桥街上的救援还在继续。

王佩龙身上的烟抽完了,他示意云梯上的消防员给他递烟。观察哨缓缓靠近,王佩龙依然警觉,他一只胳膊抱着电线杆,探出身子,然后伸出另一只胳膊。消防员也探出半个身子,两人勉强能碰到对方的手指。

这是救援成功前,双方离得最近的距离。除了王佩龙要求的香烟,消防员还给他递了瓶水——此时距事发已经超过4个小时,救援人员担心他脱水,体力不支。

到了后半夜,围观人群似乎对这场营救已经失去了兴趣,小孩已经趴在家长肩膀上睡着,大人骂咧着抱怨肇事者耽误了自己休息。

第二天3时10分,在电线杆上待了近10个小时后,王佩龙终于体力不支,主动向云梯走去。消防员把他拉进观察哨,然后缓缓下降到地面。

医生简单检查后,确认他身体状态不错。张桂林和同事一起上前,把他带上了警车。出狱第六天,王佩龙再次被拘留。

6月7日3时30分,庙桥恢复了供电。不一会儿,空调室外机就纷纷响了起来。事发电线杆侧后方的饭馆,招牌菜是铁锅炖鱼,周六那天老板从市场买回上百斤活鱼,整个下午都在后厨把它们剁成鱼块备用,等待一周里最好的生意。等到恢复供电时,冰箱里的鱼块已经变质,“全部扔了”。街上最大的一家超市,“化了两冰箱的冰淇淋”。

这件事过后,陈晓勇安排所里的“台区经理”们下乡宣传,“谁家里如果有用呼吸机类似情况,最好提前给电力部门报备。”

邻居卖了那辆送过死者的小汽车,这让上官文华感到愧疚,并因此补偿了对方2000元。父母腿脚不好,住了妻子的房间,换了张床。那天过后,他一直睡不好觉,上个月半张脸突然面瘫,贴满了膏药。

“一切发生太快,从停电到去世,她没有说出一句话,什么都没来得及交待。”提到这些,他捂住脸抽泣,左手无名指上还戴着婚戒。

9月4日,王佩龙被常州市武进区检察院以寻衅滋事罪批捕。庙桥街上早已恢复平静,到了周六,当时事发的那个路口依旧堵车。

中青报·中青网记者 杨海

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制