很快,“太空出差三人组”——航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波就要返回地球家园了。

今年6月17日,这三名航天员搭乘神舟十二号载人飞船成功飞向中国空间站天和核心舱,目前,他们已在太空工作生活了90天。按计划,他们将于9月中旬乘坐飞船返回地面,载誉而归。

如果从2003年杨利伟乘坐神舟五号完成首次飞天壮举算起,中国人飞向太空组建自己的载人空间站,用了18年;如果从1992年中央决策实施载人航天工程算起,我国在这个高新科技领域,已足足奋战了29年。

29年来,人们最容易记住的可能是这几个名字:中国飞向太空的第一人杨利伟、中国太空出舱第一人翟志刚、三度飞天的航天员景海鹏、第一位飞天女航天员刘洋等。还有“神舟”“天宫”“天舟”这些飞行器的名字。但载人航天每一次任务的成功,航天员在轨工作的每个“首次”,其背后都有众多核心技术“首次实现”和“国产化”的支撑,以及成千上万航天人的心血,而他们往往没有留下名字。

正如中国科学院院士、中国航天科技集团科技委主任包为民所说,我国载人航天工程在起步晚、基础弱、技术门槛高的情况下启动,仅用20多年就敲开了建设空间站的大门。这不仅是航天技术快速发展的成果,更依赖于一种强大的精神动力,这就是广大航天人在夜以继日“攀高峰”“啃骨头”过程中铸就的载人航天精神。

“我们都知道加加林,但没人知道是谁把加加林培养出来的”

20多年来,中国航天员一次次出征太空。从一人一天,到多人多天,从舱内实验到太空行走,从短期停留到中期驻留,一次次刷新属于中国人的太空纪录。

作为中国载人航天工程航天员系统总设计师,黄伟芬回想这近30年的历程感慨万千。她说多年前,一群风华正茂的年轻人,心怀飞天的梦想,构思排练了“飞天舞”,表达要实现中华民族千年飞天梦想的心愿;多年后的今天,他们不仅梦想成真,而且进入了空间站时代。

“如今我早已由当年编排‘飞天舞’的‘黄导’,变成了‘航天员女教头’‘中国载人航天工程航天员系统总设计师’。”黄伟芬说,这一称谓的变化,不仅仅是她个人人生轨迹的反映,在某种程度上也反映出了国家科技的进步与发展——载人航天工程是综合国力的象征。

航天员系统刚起步时,黄伟芬曾和研究室里的航天员教员们说:“我们都知道加加林,但没人知道是谁把加加林培养出来的,我们就是要做这样的无名英雄。”

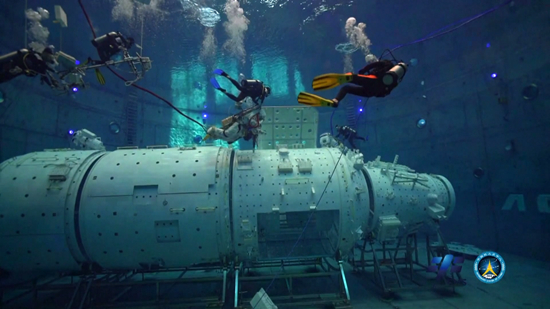

在她看来,航天员做到的,教员必须先做到——航天员训练的所有科目都要由教员、工作人员或者志愿者先试训,载人航天工程就是“以平凡成就非凡,以无名造就有名”。

成为航天员是一件极其不容易的事,必须经历魔鬼式的训练和生活。杨利伟曾经说,航天员要脱离地球引力进入太空,就要承受火箭将自身推举到轨道上的加速度。

“航天员在地面训练时,要进行8个G的加速度训练,相当于把8个自己压到身上。”杨利伟说,每次做这种训练,脸部会被拉变形,会不由自主地流泪,但即便承受如此负荷,也要保证完成各项操作。

在训练操作时,航天员手里都会拿着一个报警器,一旦感到无法承受,可随时按下报警器,实验也会马上终止。但杨利伟说,从1998年中国航天员大队成立以来,23年过去了,没有一个航天员按下过这个报警器。

相应地,超重耐力训练、低压训练、模拟失重训练、野外生存训练等凡是涉及生理极限、危险的训练,那些无名的航天员教员,都是第一个“吃螃蟹”的人。

比如救生训练,这是为了训练载人飞船降落在应急着陆区、救援人员不能按时到达的情况下,航天员必须完成自主出舱和野外生存的任务,继而进行恶劣自然条件下的野外探险。

热带丛林中,冒着野象踩踏和毒虫毒草的危险,教员团队艰难勘察选址,结果遭遇了竹叶青蛇,有同伴还被蚂蟥咬伤……最终,历经8天,他们从3处备选地中确定了训练点。

巴丹吉林沙漠里,教员团队在茫茫沙漠开展48小时的预训练,昼夜温差高达39摄氏度。夜里,大家挤在沙漠掩体里,虽然用火烤着,但后背还是冰凉一片。就这样,他们验证了航天员沙漠生存训练科目设计的合理性和可行性。

“甘为人梯,敢为人先。”黄伟芬说,有些事,这些无名的英雄必须去做,哪怕艰险无比。

“他们是带着我们的心血、我们的祝福和我们的梦想去飞行的”

“如果把卫星比作风筝,测控就是牵动的那根风筝线。有人把我们称作‘牧星人’,默默守护着我们的飞行器。”中国电科网通院测控系统总师耿虎军说。

在历次载人航天工程发射任务中,耿虎军所在的中国电科团队,从不同维度编织了一张覆盖海、陆、空三地的通信测控网,实现100%的测控通信覆盖率。耿虎军说:“飞行器能不能成功发射,在天上能不能安全运转,靠的就是这个看不见的通信测控网。”

这背后,少不了那些无名的“牧星人”默默坚守:在海拔接近3000米的高原上,他们架设天线、铺设电缆、搬运机箱,高原反应让他们举步维艰,无法入睡,血压飙升,却依然圆满完成任务;他们顶着刺骨寒风,在艰苦的环境里连夜做试验,冻得瑟瑟发抖,却始终坚守岗位;他们在无数个深夜,埋首电脑前,端坐联试房,为完善技术方案、为调试设备呕心沥血;他们的皮肤被戈壁滩的阳光灼伤过,也创下过“迅速减掉二三十斤”体重的神话……

这样的过程,有旁人体悟不出的艰辛,也有外人未曾体会过的荣誉感。

“想到我们中国空间站就要建成,这背后有我们的通信测控设备在默默守候,这是一种莫大的荣誉感。”耿虎军说。

作为电子系统的基本组成,元器件的可靠性是影响载人航天运载火箭高可靠性的关键因素。在历次航天发射任务中,中国航天人配备的元器件高达千余只,但他们总能克服困难,将“小器件”研究到极致。

作为载人航天工程太阳电池阵主管设计师,从“神舟”“天宫”到“天舟”,每一次太阳电池阵产品及技术的改进,中国电科18所青年设计师刘松喆都参与其中,他既经历了严峻的考验,也见证了一个又一个难忘的时刻。

他告诉记者,自我国载人航天工程启动以来,经过几十年的迭代发展,虽然技术已经相对成熟,但是,团队成员仍然紧绷神经,把“每一次”任务都当作“第一次”,以过硬的技术水平确保任务成功。

“载人航天来不得半点马虎,容不得半点失误。我们的产品,必须要做到‘零缺陷’。”刘松喆说,不论产品多么成熟可靠,团队成员都未有丝毫精神上的松懈,始终奋战在科研生产第一线,没有一个人叫苦叫累,大家心往一处想,劲往一处使,心中只有一个信念:确保型号质量,确保生产进度。

“不在打击面前退缩,不在困难面前屈服,不在挫折面前低头,不在失败面前却步,勇敢前进。这是我们航天人的庄严承诺。”刘松喆说。

“明知山有虎,偏向虎山行。”黄伟芬说,中国航天人骨子里就有这么一种勇于牺牲的豪迈气魄,有这么一种大无畏的革命精神。这种精神来自于一贯的血脉相承。

当为神舟七号任务打造的第一代舱外服进行载人低压试验时,第一名志愿者勇敢地走进了舱内,一代代后来者在这种精神的感召下,不断向前。

如今,中国航天进入空间站时代,黄伟芬为自己的团队感到高兴,“空间站的飞行,有我们广大科研人员的心血。航天员是带着我们的心血、我们的祝福和我们的梦想去飞行的。”

“一年有一半时间在出差”上演现实版“你是我的荣耀”

“一年有一半时间在出差,剩下的一半,不是在加班就是在加班的路上。”在电视剧《你是我的荣耀》里,航天研究所科研人员的妻子提起丈夫的工作,总是这样描述。

在现实生活中,这样的场景也不断上演。

回想在神舟十一号任务中调试设备的情景,中国电科项目总师张新社还有种“不堪回首”的感觉。

在设备连续加电、测试性能的拷机阶段,一个监控软件出现异常,他带着项目组成员连续奋战了15个昼夜。“到了后半夜,实在累了,就在联试房的桌子上铺一块海绵垫,大家轮流休息一会儿。”

当时的新晋奶爸张新社,带着新婚不久的小伙、临时抽调的专业人士以及凌晨刚抵达就奔赴岗位的80后“工作狂”,组成了工作小组,在戈壁滩干燥、高温、大风的恶劣环境里,一待就是小半年,任务忙起来,家庭只能置之脑后。

姜照昶是某基地技术部总工程师的儿子,他对这些场景再熟悉不过了。

“从小就看到父亲往返于家与基地,妈妈的生日、我的家长会,他都因为跟项目冲突,一次次缺席。”小时候的姜照昶总听父亲教导:载人航天研发的设备,必须万无一失,一丁点儿差错都不行。

受父亲影响,长大后的姜照昶作了与父亲一样的选择,从走上岗位的第一天起,“反复检查验证”成了他的习惯。

工作那么多年,他看到有人因坚守生产一线而未能见到病危亲人最后一面,有人因长期高强度工作身患疾病,有人因长期分居错过孩子成长,有人累到站着都能睡着……

“这样底值得吗?”姜照昶也曾有这样的疑惑,但一想到当初老一辈航天人艰苦奋斗的场景,姜照昶就觉得浑身充满了力量:“中国的航天事业就是在一代代人的传承和延续中,一点点发展壮大的。我只要参与其中,哪怕只能发挥一点点作用,就能为中国航天事业创新发展贡献一分力量,这是一件荣耀的事。”

邓清明是目前中国航天员大队唯一没有执行过飞天任务的首批现役航天员。女儿邓满琪的成长,伴随父亲对梦想的追求与坚持,长大后她主动选择了父亲的事业,成了一名航天人。

神舟十号任务时,邓满琪在酒泉卫星发射中心工作。发射前几天,邓清明作为任务备份乘组成员到达酒泉时,父女俩已近一年没见过面。因为任务隔离的要求,父女约定每天晚饭后在围墙内外散步时,互相看看对方。

隔着高高的围栏,邓清明在围栏的里面,女儿在围栏的外面,两人大概离着10米远。女儿反复说:“爸爸,你要加油啊,我们共同努力,不放弃不抛弃。”

每次见面后,女儿转身离去,从她不愿回首的身影中,邓清明能感觉到孩子哭了,他的心也酸酸的。

杨利伟在公开场合讲过这样一个故事:神舟六号载人飞行任务前夕,聂海胜的母亲突发脑溢血病重住院。聂海胜听说后心急如焚,领导得知后给他特批了3天假。他火急火燎地赶回老家,看到母亲神志不清的样子,一下子就跪在母亲的床前。

这时,聂海胜的弟弟说了这样一句话:“哥哥,你放心地去飞吧,我们两个人一个尽忠、一个尽孝。”

“这就是航天人的觉悟和航天员家属的觉悟。”杨利伟说,一个人的忠孝选择,折射了一个群体的家国情怀。

当人们走进中国航天城,走到航天员大队外,首先映入眼帘的是这样一句话:“祖国利益高于一切。” 在杨利伟看来,正是因为有了这份责任,才支撑着大家去默默地面对这种艰辛、默默地去坚持。

而在酒泉卫星发射中心,距离载人航天发射塔架外的7公里处,700多位曾经的航天工作者长眠于此——东风革命烈士陵园。杨利伟说,“中国载人航天的发展,不仅承载了汗水,还有生命。”

这些烈士的平均年龄只有24岁,最小的只有17岁。如今,那里有一个不成文的规定,不管是哪里来的车辆,在路过烈士陵园的时候都会鸣笛。这是在向烈士致敬,是向他们所代表的载人航天精神致敬。

中青报·中青网记者 邱晨辉

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制