当下读陀思妥耶夫斯基是可能的吗?网上纪念老陀的热情,总是给人一丝安慰。

——————————

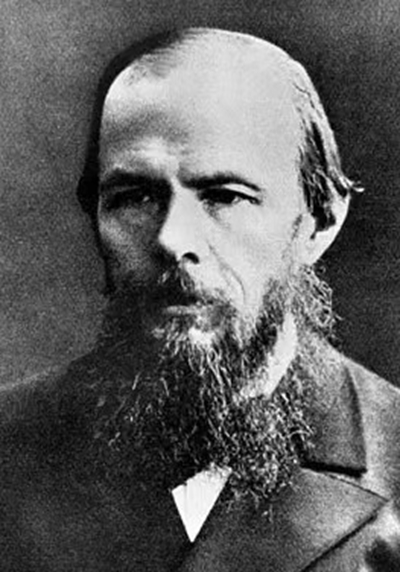

这个“双11”,正值伟大的俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基诞生200周年纪念日,朋友圈引发了小范围刷屏,实在是令人吃惊的事。有不少朋友表示,纪念“老陀”的最好方式,是努力到明年的“双11”之前,读完他的《卡拉马佐夫兄弟》。这是尊重也是敬畏,因为要啃“老陀”,实在太难了。

但是,这也反映出“老陀”致命的诱惑力,在当下时代,为什么还不能忘记他?

苦难和超越苦难

陀氏自己说过一句感人的话,“我怕配不上自己所受的苦难”。他小说中写了很多可怕的人、事和罪恶,足以让今天的人们读起来感到害怕,但在他本人看来,很多都是写实。他第一部作品是书信体小说《穷人》,而他本人就出生于一个穷人之家,不但自己家里穷苦,周围也是“莫斯科最凄苦的地方”,罪犯、流浪汉和疯人院,是最常见的景观。

陀氏的童年可以用不幸来形容。父亲是退役军医,穷困潦倒、脾气暴躁、专横独断(典型的“俄罗斯式父亲”)。母亲心地善良,受过良好教育,但不幸的是,他16岁的时候,母亲就去世了,弟弟妹妹被送到亲戚那里,而陀氏和哥哥则被送到了工程学校。

有一件事可以看出陀氏对他成长中所遇苦难的态度。母亲因肺病去世两年后,父亲被农奴打死。如果站在农奴的角度,自己的父亲无疑是一个恶人,他喝醉酒后打骂农奴,甚至还强迫农奴的女儿和自己同居。农奴最终杀死他,是无法再忍受这种苦难。但父亲的死,让陀氏心痛至极,引发癫痫病,这个病后来折磨了他一生。

陀氏该如何看待父亲的死?他痛恨父亲给自己带来的苦难,但也热爱父亲。他可能也恨杀死父亲的农奴,但是也能理解他们的苦难,而且也能体会农奴善良的一面。

10岁的时候陀氏出现过幻听,以为是狼的叫声,吓得嚎啕大哭。正在犁地的老农奴跑过来竭力安慰他,在他胸口画着十字,为他祈祷,这让他感到温暖。所以,在他后来的作品中,他能够体会农奴的苦难,也能洞察到他们坚韧、善良的特性。

苦难就像癫痫一样,伴随着陀氏的一生。1846年,25岁的陀思妥耶夫斯基在《彼得堡文集》上连载了小说《穷人》,广受好评,成为俄罗斯文坛冉冉升起的新星。这种成名的感觉没维持多久,陀氏先是与涅克拉索夫、别林斯基这样的文坛贵人决裂。3年后,他又因为牵涉反对沙皇的革命活动而被捕,差一点被执行死刑。行刑前的一刻,被改判成了流放西伯利亚,这是后来不少俄罗斯文学巨匠的命运。

流放西伯利亚彻底改变了陀氏的命运。有人说,在托尔斯泰身上体现了俄罗斯文学的广度,而在陀思妥耶夫斯基身上则体现了俄罗斯文学的深度。其实,从流放西伯利亚开始,陀氏身上就同时具备了某种“广度”,他开始注意到更广阔的世界以及更大的苦难,并且把自己身上的苦难与整个民族的苦难结合起来。

1881年2月9日晚,陀思妥耶夫斯基的笔不慎掉到了书橱底下。他在搬动书橱找笔的过程中,因用力过猛导致了肺部动脉出血,不幸离世。此时的陀氏,已经是俄罗斯文坛难以超越的巨匠,为他送葬的年轻人很多。有路人问一位送葬者,死者是谁,送葬者回答:“一个苦役犯!”

陀氏的一生就是“苦役”,由于其伟大的创作,也由于他在个人苦难中发现了人类的命运,是为人类而受苦。

深度从何而来

陀氏1849年开始流放,服兵役后,1858年晋升为上尉,从此可以有时间进行系统的写作,这是他“流放的十年”。这十年,他开始不断反省自己,并且最终走向笃信宗教。1860年,他出版长篇小说《被侮辱与被损害的》,就能看出这种变化,这本书既有对底层人民苦难的描写,又有对哲学和宗教的探讨,而后者将成为陀氏后期作品的标志性风格。

陀氏通常被认为是世界上最有“深度”的小说家。《卡拉马佐夫兄弟》是他的顶峰之作,有大段关于灵魂、罪与审判的对话,哲学家和心理学家会把陀氏的小说当成是思考的起点。

鲁迅说,陀思妥耶夫斯基是人类灵魂的伟大审问者,“他把小说中的男男女女,放在万难忍受的境遇里,来试炼他们,不但剥去表面的洁白,拷问出藏在底下的罪恶,而且还要拷问出藏在那罪恶之下的真正洁白来。”

这里的“人类”首先是陀氏自己。比如,在给妻子的信中,他曾剖析自己的赌徒心理:“我发生了重大变化,折磨了十年的那种肮脏的幻想已经彻底破灭了,我以前总是盼着赢钱……赌博是我身上的锁链,但是我要考虑认真工作了,再不像以前那样梦想赌博赢钱了。”

他染上了赌博恶习,是因为他穷。收入有限,不善理财,生活就是“不停借钱,不停还钱”。为了还债他迷上赌博,但是又要反思和拷问所谓赌徒的自己,他还用一个月的时间写出了《赌徒》这本书。这就是鲁迅所说的,“拷问出藏在底下的罪恶”,陀氏的重点在于拷问自己。或者说,在拷问小说中人物的时候,大多数都有自己的影子。他一直在和自己较劲。

在《罪与罚》中,陀思妥耶夫斯基把这种拷问推向了一种普遍性。这本书的主人公名字叫拉斯科尔尼科夫,在俄语中是“分裂者”,最早就是用来形容东正教里蔑视上帝的“分裂者”的意思。这本小说的主题是,人类在推翻神圣,“杀死上帝”,自己渴望成为万物尺度(人是万物的尺度,真是启蒙主义的主题之一)的时候,也面临着一种自毁的危机。这是一种现代性危机,也是此后100年西方哲学探讨的主题之一。

这是人类的普遍危机,但是作为文学主题,它首先是陀氏自己的危机。终其一生,他要追寻的都是如何对抗和走出它,如何发掘和拷问出“罪恶”背后的“洁白”。由于身患多种疾病,让他具备了一种随时可能死亡的紧迫感,而不时发作的癫痫,又赋予他痛苦和燃烧的激情,这让他的作品流露出残酷、冷峻而又热切的风格。

一种药方?

今天人们谈论陀思妥耶夫斯基,多少有点荒诞感。社交媒体时代,世界已经彻底碎片化,一条微博140字;用手机阅读,几个字就要断行,几句话就是一段。但是你打开陀氏的著作,很有可能两页都不分段。一个人物发言,要好几页的长度。

本雅明很早就注意到世界正在“碎片化”,他说所谓现代性,就是不断地进行震颤性体验,而不再有过去看待世界的整体感。用这种眼光去看,陀氏的作品可谓文学史上“整体性”的丰碑,他任何一部长篇讲的都是“世界”和“人类”。他所遭遇的任何一项苦难,放在今天的社交媒体上都是耸人听闻的。

一个讲究碎片化阅读的时代,读陀思妥耶夫斯基是可能的吗?网上纪念老陀的热情,总是给人一丝安慰。啃《卡拉马佐夫兄弟》当然很难,但是读一下《穷人》和《死屋手记》却并不是太难的事情。我们可以把读老陀当成一种“治疗”和克服当下生活危机的新方式。

张丰

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制