燕民56岁,吃饭时能把米饭盛到碗里,会将衣服叠成一个边角齐整的长方形。跟着看护人去买菜时,他能把一桶油好好地提在手里,从菜市场一直走回北京慧灵托养中心大福家服务点。

这家为心智障碍人士提供服务的民办非企业机构,已经创办了32年,在全国26个城市中,有65个社区服务点。大福家是北京慧灵目前仅存的两个服务点中的一个。在大福家,燕民年龄最大,其他人大多是自闭症患者,平均年龄20岁出头。“这些孩子”,陈定英这样称呼他们。

陈定英是大福家的家庭辅导员,她口中的“孩子”,包括比她大了很多岁的燕民。

“心智障碍群体的大龄托养是个社会问题。现在政府花了很多钱,社会上各种企业和组织花了很多钱,家长也花了很多钱,但成效却并不大。”慧灵创始人孟维娜说,“其中最难受的,还是家长。”

成年人的看护比小孩子的看护难多了

在北京慧灵的天通苑服务点,20多平方米的客厅里,靠墙摆着一圈沙发。学员们平均年龄超过了25岁,有的坐在沙发上,口中一直发出意义不明的单音,有的靠墙站着,一动不动。他们当中年龄最大的48岁,患有唐氏综合征。

卧室里,每个人的床头都贴着自己的照片,他们需要凭着照片找自己的床位。

午饭时间到了,负责人武桂菊挨个招呼每个人吃饭。“去洗手”“坐下”“盛饭”,她一个接一个发出指令。有的人坐好了,有的人跑过来抢座位,将近10分钟过去,才终于全部就位。

“也就夜里睡觉的时候,我能休息一会儿吧。”武桂菊笑着说。她歪头想想,又补充道,“有时候黑天了,要是有谁精神着不肯睡,我也只能不睡。”

天通苑服务点全托寄宿的学员有8名,大多是自闭症患者。他们的生活勉强能够自理,“上厕所不用帮忙,但有时得提醒关门,洗澡需要协助”。

学员们每天的课程包括音乐、绘画、手语、手工制作等。门口的柜子里摆满了学员的手工作品。他们会自己制作肥皂,义卖或送给邻居。

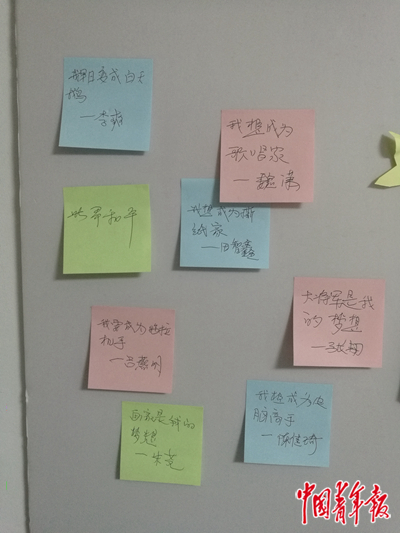

在大福家服务点,每个季度都会举行一次技能比赛,叠衣服或是扫地。偶尔会有大学生志愿者来帮忙,一次活动中,志愿者帮着燕民,把他的愿望写在便贴纸条上,贴在了许愿板上。

“我要成为拖拉机手。”这是燕民的纸条。他的梦想旁边贴着其他人的梦想,五颜六色。“歌唱家”“撕纸家”“大将军”“画家”“电脑高手”……

最美的一个是“我想成为白天鹅”。

“燕民,你多大了?”陈定英问。

“3岁。”燕民咧开嘴嘿嘿地笑了起来,光秃秃的上牙床上留着一颗孤零零的牙。

照顾这些“孩子”时,高士祥会感到力不从心。

一个中重度自闭症的男孩,20多岁,身高超过一米八,壮壮的。这孩子平时都很好,有一天正在厨房帮着忙,不知什么缘故就发了脾气,手里拿着的盘子,一使劲就掰成了两半。

“他就直接从厨房冲到了院子里,拦都拦不住,把盘子从大门口丢出去了。我赶紧往外看,幸好没砸到人。”现在回忆起来,高士祥都有些后怕。

燕民也曾经发过狂,把桌上的东西都拨到地下去了,其他自闭症患者偶尔也发作过。除了伤人,高士祥也害怕他们伤到自己,只好“艺术地引导他们远离危险”。他格外强调,绝不能告诉他们不要做什么。“他本来没想到剪子,你要是一说别碰剪子,坏了,非得直接奔着剪子去不可。”

在工作时的每一分每一秒,高士祥的神经都是绷着的,“就像特工一样”。 “成年人的看护比小孩子的看护难多了,也危险多了。小孩子发作起来,一抱就抱开了。”

武桂菊也曾经被一个自闭症患儿打到过,半边脸都肿了起来。那时她刚来慧灵不久,有一次她随口说,还在考虑回原先工作的福利院去。

“我后来才反应过来,他其实是不想让我走,但他不会表达,只能用打人的方式。”武桂菊回忆,“我们慢慢地教他,现在这些孩子们都很平和,没有暴力行为了。”

邻居起初不大接纳他们,但近10年相处下来,态度也慢慢转变了。端午节包粽子,孩子们就给邻居送过去,感恩节送卡片,元宵节送汤圆。楼上楼下现在关系都很好。”武桂菊说。房东收他们的房租一直很低,水电有故障时,小区的物业也会免费给他们修理。“他们说,要帮助弱势群体。”

“这些年下来,对他们的行为矫正绝对是有效果的。”武桂菊说。

“人群特别庞大,托养机构太少”

2018年清明节前,北京下了雪。“全托”和“半托”的学员们已然陆续被接走,只剩下智力障碍者燕民和一个自闭症的男孩,还在一起等“家长”。

他们互不打扰,男孩在院子里荡秋千,燕民坐在床沿上,捉着一支彩色铅笔反复涂画。燕民画了房子,画了人,每样事物的颜色都被他涂得满满的。等他找不到空间再下笔,就搁下笔,用手指一点点抠着画纸,沿着自己画出的轮廓,把图形抠下来。

门铃响了,是哥哥燕祥来接他了。燕民腾地一下从椅子上弹了起来,直冲冲地往外走,迎着哥哥。

这位自我认知只有3岁的老人,一整个下午,都没说清楚一句话,却在见到哥哥时,突然间口齿清晰了起来。

“给妈烧的纸准备好了吗?”燕民嚷着问。

雪天路滑,燕祥开了将近两个小时车。他会把燕民接回市里的出租屋。清明的3天假期,他们准备一起回老家给父母上坟。等假期结束,哥哥再把燕民送回大福家。

他们家兄弟姐妹四人,哥哥姐姐都好好的,燕民和妹妹却从出生起,就智力发育缓慢。

在燕祥的记忆中,打小就是父亲在外面工作,母亲留在家里照顾弟弟妹妹。“他们这个样子,没人照顾也不行啊。”妹妹是女孩子还好些,弟弟年轻时却很有力气,有时候发作起来,曾把燕祥身上都打青了。

2007年,父亲去世了,母亲年龄也大了,没法子再照顾那两个无法生活自理的孩子。再后来,燕民被送来这里寄宿。

“妹妹的情况更糟糕,完全无法出来,只能锁在家里。”燕祥叹气。2017年,年过八旬的母亲也去世了,临终前反复叮嘱燕祥,照顾好弟弟妹妹。

“就算不叮嘱,我也不能不管他们啊。”燕祥的语气里透着无奈。

对于母亲的去世,燕民似乎并不能完全明白发生了什么。半年来,他还会时不时追着燕祥说:“去医院瞧妈去!”

燕祥解释给他听,“妈不在了”。某一个瞬间,燕民仿佛有些明白了,悲伤起来。但过不了多久,他又像什么都不晓得了,追着燕祥说:“去医院瞧妈去!”

燕民每月能得到政府发放的补助,大约1300元。但他每个月在大福家托养的费用就将近5000元,哥哥姐姐在市区里为他和妹妹租房子的钱,也超过了6000元。

“幸好我和我姐现在条件都还不错。”燕祥说,“但是压力能不大吗?”

燕祥还记得,最初大福家的收费是1600元,工作人员里也有年轻又专业的护理人员。后来物价涨了房租涨了,大福家的托养费用也不得不跟着涨了起来。但工作人员的工资没能跟着涨起来,如今,大福家雇用的大多是上了岁数的员工,虽然能把人照顾得挺好,却没有什么“专业护理技能”。

“也没办法,年轻人大概觉得看不到职业前景,所以就都走了吧。”燕祥猜测着说。他盼着能有个合适的地方托养弟弟妹妹,社工年轻些专业些,但一直没能找到。

2008年,国务院关于促进残疾人事业发展的意见中说,“鼓励发展残疾人居家服务,有条件的地方建立残疾人居家服务补贴制度”。

这是在国务院的政策文件中,第一次提到残疾人托养服务内容和形式。2009年8月,中国残联和财政部共同下发《关于印发<阳光家园计划>的通知》,中央财政在2009年到2011年间,连续3年,每年投入2亿元支持大龄智力、精神和重度残疾人托养服务。

“(心智障碍)人群特别庞大,托养机构太少。而且在一些发达地区才可能会有这么一些机构,不是所有的地方都有。还有,专业的陪护人员也不够。”北京师范大学特殊教育研究所副所长刘艳虹说。

爱星筑梦公益的理事长梁亚枬,这些年一直在琢磨成立大龄心智障碍群体托管公寓这事。她从2013年开始参与自闭症儿童的公益活动,已长期帮扶378组家庭。

几年下来,很多她长期关注的孩子长大成年了,家长们操心的问题,从如何教育陪护,慢慢成了如何帮孩子就业、走向社会,又渐渐多了对更长久的未来的担忧。

“很多孩子都是独生子,如果家长在生前没有对遗产作出安排,比如意定监护之类的,很可能身后孩子没有人管。”梁亚枬对中青报·中青网记者说。

2021年8月,一位自闭症孩子的母亲突然去世了,几经辗转,这个14岁的孩子被送到了梁亚枬这里。梁亚枬就此下定了决心,与其他爱心人士一起,筹资租下了一处500多平方米的房屋,成立了天津头一家心智障碍者集体宿舍“星公寓”。目前,公寓里年龄最大的一位自闭症患者37岁。

梁亚枬理想中的模式,是一种类似家庭式的养老公寓,每个家庭单独一户,父母可以带孩子一起来居住养老。机构里除了固定的工作人员提供服务之外,家庭之间也会形成互助。当某一户的父母不在了,其他住户的父母也能帮着照应一下。

“其实,我们跟全国这个行业内的同行会互相交流,现在大伙儿都处在探索的状态。家长们也在探索,比如财产信托、意定监护、买保险之类的。大城市在这方面可能走得更远一些。”梁亚枬说。

“万一哪天我撑不下去了,也只能送他们去养老院了。”

刘艳虹教授注意到,相比自闭症儿童,“大龄”自闭症患者这个群体,“被忽视了”。

“大龄患者的庇护性就业,我们的政策已经提到,比如说关心、支持特殊教育。但具体怎么样去关心支持?实际操作起来遇到的很多事情,需要更多政策细节。比如残疾人按比例就业,但企业如果不让他们就业,宁可缴保障金,这种情况应该怎么应对?有没有其他措施?就是不落实的话,你要怎么样应对?”刘艳虹说。

据刘艳虹解释,目前国内机构的数量,远远满足不了家长的需求。现有的免费机构大多也无法提供寄宿服务,对许多家长来说,问题并没有解决。

2017年,北京慧灵的5个服务站陆续关闭了3家,只剩大福家和天通苑服务站还在运营。关闭的那3家原本在东四十二条、东直门北小街和方庄,每年不断攀升的房租,增大了运营成本。

燕祥也会想,如果有一天,自己走在了弟弟妹妹前面,他们的日子该怎么办。

他留意过免费的公立养老院,尽管对燕民这类生活无法完全自理的重度智力障碍患者来说,那些机构限于条件,很难照顾周全,但那是燕祥唯一能想到的兜底方法。

“万一哪天撑不下去了,也只能送他们去养老院了。”燕祥的声音沉重了起来,“最好的情况就是他们先走。”

中国残联教育就业部社会保障处副处长张瑶,对自2007年以来我国的残疾人托养服务有关政策文件进行了梳理。她在《我国残疾人托养服务政策的变迁》中写道,残疾人托养服务“通过纳入基本公共服务得到发展”,但也“尚存在一些亟待解决的问题”。比如,由于区域发展的不平衡,“建立全国统一的支持政策和服务标准有较大难度”。

张瑶在论文中写道,将来根据残疾人功能障碍程度的不同,托养服务可能会重点向两个方面发展:“一是将托养服务纳入就业的总体框架,为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人实现辅助性就业和支持性就业提供支持的基本公共服务;二是与长期护理保险制度相结合,提供护理照料为主的基本公共服务。”

26个孩子的终身托养

慧灵的创始人孟维娜最早在1985年,就想办一个心智障碍人士托养机构。当时,她创办的机构叫广州至灵学校,服务的对象也不是后来的大龄患者,而是孩子。

“那时没有网络,仅仅凭着口口相传,就有好多家长带着孩子来了。”孟维娜由此感受到,家长在这方面的需求有多大,“还有更多家庭没有这个条件送来的呢。”

她照顾这些孩子的生活起居,安排康复训练。5年以后,这些孩子中的一部分长大了,不再符合至灵最初设定的年龄要求。

但孟维娜觉得,没法就这样让他们离开。1990年,慧灵托养中心成立了,这次,服务的对象包括成人。

“现在在我们这里待得时间最久的已经30多年了。有一些疾病,患者平均寿命也就到40多岁,我们一直照顾这类疾病的孩子直到去世。”孟维娜说。

1996年,孟维娜尝试着和26个家庭签订了“终身托养协议”,每个家庭一次性向慧灵支付10万元,这26个孩子的后半生,从此都交由慧灵照管。

“当时用这笔资金,我们直接把这几个院子买下来了。”孟维娜说。

20多年过去,当时签订终身托养的26个人,仍然生活在广州市白云区天鸿花园的一处院落中。他们有的家长早已不能再照顾他们,有的家长甚至已经过世。当中有两人年龄已近70岁,最年轻的都已经过了而立之年。

这个小院子成了他们的家和依托,枣红色的栅栏和大门,圈出一个平静的小世界。家里人偶尔会来探望,逢年过节也会接他们回家。这些年下来,小区的居民早已经与他们熟识,进去出来碰见了,还会打声招呼。

但他们是慧灵第一批,也是最后一批“终生托养”的会员。

“这些年运营的成本越来越高,他们的开销每年都在增加,上了年纪以后,还会增加医疗费用。最近几年,这26个人每年的总支出都在100万元以上。所以我们后来就没有再进行这个项目。” 孟维娜说。

2017年5月,广州越秀区一位83岁的母亲,在辛苦照料心智障碍的儿子40多年后,由于担心自己一旦去世,儿子就会没人看顾,最终选择将家中的60多粒安眠药,亲手喂给了46岁的儿子。这位母亲被判处有期徒刑三年,缓刑四年。今年10月,越秀区人民法院发布公告,原判三年有期徒刑将不再执行。

“她和我们就在同一个区,相隔没几公里。”这条新闻也让孟维娜揪心,“如果我们多做些宣传,让她知道可以把孩子送过来托养,我们会好好照顾,也许,就不会是这样悲惨的结果了。”

据孟维娜介绍,慧灵目前在全国大部分城市运营状况都很好。在杭州和大连,政府免费提供了场地。在西安,某区政府以购买服务的模式给慧灵提供补贴。相比之下,北京和上海等超一线城市运营更艰难些。

“大城市物价和房租更高,还有一些政策的原因。”孟维娜提到,上海慧灵的服务点经常被邻居投诉扰民。

在大福家的工作人员高士祥来看,这样的成人托养服务“不是小事”,是一个“很大的社会投入”,单个的家庭或是爱心机构,都是“难以承担的”。

2015 年《中国自闭症教育康复行业发展状况报告》里,大龄自闭症者的就业及养护,成为90.8% 的患者家庭最为担忧的问题。2017年4月1日,《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》蓝皮书发布,目前中国自闭症患者预计超过1000万人。

五彩鹿自闭症研究院院长孙梦麟是蓝皮书的编委会主任,她告诉中青报·中青网记者,大龄托养问题近些年越来越凸显。上世纪80年代初,最早的4例被确诊的自闭症儿童被首次报告。现在,我国诊断出的第一代自闭症儿童,平均年龄已经40岁左右。这些人“90%以上,都在家里或其他地方关着”。

“其实,自闭症患者中有80%左右的中度,15%左右的轻度,如果能早点进行干预和康复性治疗,是能够做到生活自理,在一定程度上也可以融入社会的。”据孙梦麟介绍,一方面早年的治疗意识和手段有限,另一方面,比起当前大龄自闭症患者的数量,养护、安置机构不够多,无法满足这些家庭的需求,使得这个群体处境艰难。

孙梦麟建议,应该用“生命全程”的视角来看待包括自闭症在内的心智疾病。“生命全程”指以一个患者的生命周期为视角,从早期诊断和干预、幼儿教育、长期的就业培训,到托养、养老等各个环节,全方位考量,提供社会支持。

三十年前的家长走过的弯路,现在的家长不要再走一遍

“许多企业宁愿缴纳残疾人就业保障金,也不愿意招自闭症患者。”据孙梦麟介绍,庇护性就业目前在我国的推广情况不是很理想。

她创立的五彩鹿自闭症研究院里,目前有一位员工就是自闭症患者,今年也已经20多岁,情况大约是“中度”。

“这个女孩子的各种奖状和证书,能把我的办公桌都铺满。”孙梦麟用感慨的语气描述,“她的家长太不容易了,付出了很多。”

然而这个女孩子抱着满满一怀的证书,却连续几年,辗转了许多家用人单位,都求不到一个谋生的岗位。

用孙梦麟的话说,这个女孩属于“收到一个指令,做一个工作”。她不会跟同事打招呼,严苛地守着上下班时间,提前5分钟都不肯走。她也无法自发地开始工作,必须有旁人全程指挥。尽管她能把收到的每个指令都做好,但“其他单位肯定不会想要这样的员工,他们宁愿缴保障金”。

孙梦麟也提到,相较于这个女孩子的情况,重度的自闭症患者是无法在社会上工作的。这部分人群更需要的,是托养和康复机构。然而我国目前的自闭症康复机构大多只给儿童提供服务,面向成人的法律、物质、政策保障都较少。

在国外,英国、美国、日本、澳大利亚等国家的残疾人托养保障机制起步更早更健全。美国自闭症成人的居住服务包括支持性居住、监管式居住、小组家庭、农场式居住和中间照顾之家。英国65岁以下,行动困难或残疾程度较重的残疾人,每周能拿到100英镑左右的生活津贴。在澳大利亚,社区的专业社会护理组织会提供上门居家护理和日间照看,费用由政府与社会组织直接结算。

孙梦麟还认识一些家长,想要模拟日本的“榉之乡”模式。

1985年,日本有10位自闭症患儿家长一同建立了一个小镇,自闭症患者在这个镇上生活、学习,工作,被称为心智障碍人士的“桃源乡”。目前,国内已经出现了一些类似的自闭症小镇。

但孙梦麟认为,“榉之乡”模式并不具备普适性,显得有些“奢侈”。相比之下,社区托养或许更符合大多数患儿家庭的需求。

刘艳虹教授是《美国自闭症谱系障碍成人就业和养护的特点及启示》的作者之一。论文中称,美国政府会给受自闭症困扰的家庭提供“喘息服务”。

“在一些国家,以及中国香港、台湾,喘息服务的做法都是很普遍的。”刘艳虹教授告诉中青报·中青网记者,如果家长选择自己照料成年的重度自闭症患者,可以在指定的时间,把患者送到指定的地方短时间托养,这段时间家长就可以做自己想做的事情,给自己放松一下。另一种方式是由志愿者上门。喘息服务一般是由政府或其他公益机构免费提供,也有少部分是由营利的机构收费提供的。

“总之是要把家长暂时解放出来,你想想,一个家庭里有这样一个人或者一个孩子,家长是需要24小时照顾的,这种艰苦这种压力,长期下来人会受不了的。”刘艳虹说。

“如果能建立信托基金制度,那么对这些家长来说,即使自己去世了,孩子的未来也能有保障。”孙梦麟说。

孙梦麟希望,30年前患儿家长走过的弯路,现在的家长,不会再走一遍。

中青报·中青网记者 张渺文并摄

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制