漫长的寂静被一名护士的到来打破了。

护士是来借东西的,要止血带和吗啡。黄俊记得,随她一起到来的有一个好消息和一个坏消息——废墟下,“8号幸存者”生命体征稳定,但双腿被卡住了,人要活着出来,可能得牺牲腿。

这是2022年5月2日凌晨1点,在长沙望城区自建房倒塌事故现场,救援已经持续了超过60个小时。

黄俊是中南大学湘雅二医院的骨科医生,专攻“创伤”。事故发生后,他作为国家紧急医学救援队成员,进入现场待命。那里已经集结了来自湖南省人民医院、长沙市120急救中心等多家医疗机构的医护人员。

“一条街上都是消防车和救护车,”黄俊回忆,“但是人(幸存者)出来得很慢。”

8层的建筑物垂直坍塌后,高度瞬间压缩至不到两层,同时挤压着紧邻的两侧房屋。救人,要一边小心地掏,一边加固通道。

抵达后的大部分时间里,黄俊都在等待。他周围人来人往,机械不停,灯光明亮,但为了准确捕捉生命迹象,也因为救援都在废墟之下,现场听上去总是“一片静默”。

在这个安静的夜晚,真正的难题即将出现。

保命还是保腿

到4月30日下午,已有5人获救,雷达探测仪在废墟中发现了新的生命迹象,“不止一个人”。根据消防救援指挥部发布的情况,新发现的6号和8号幸存者距离很近。指挥部决定,从相邻的西侧建筑破窗进入废墟,斜向下开辟一条通道。

大的器械不敢用,消防员只能用磨机、撬棍、斧头、电动剪。挖出一点空间,马上用木方和钢柱顶撑加固。预制板、水泥墙、砖瓦被一点点切开,救援通道上挡着的一台大冰箱,磨废了近200片砂轮。

这条路打了20多个小时,6号幸存者终于被带离废墟。

距6号两米远,大冰箱的另一侧便是8号。如果不切冰箱,就只剩一个小孔洞,周围是倒塌的坚硬梁柱,上方隔着一层楼板则是9号的位置。更麻烦的是,8号的双腿被压,完全不能动弹。

直到1日深夜,在经历了一次救援通道小幅度垮塌后,8号还是没能出来。

一个很现实的问题出现了:“保命还是保腿?”人要快点出来,腿留不住;人出来得晚,腿压得久可能还是留不住——都得做好现场手术的准备。

救援一线的医护人员知道,国家紧急医学救援队的车上,有更齐全的药物和设备,甚至还有CT室和手术室。

与匆匆赶来借麻药和止血带的护士交流后,黄俊赶紧和医院沟通,要了一支麻醉团队。

在这位外科医生看来,“截肢”是技术难度不高,但决策门槛极高的一项操作,更何况是“现场截肢”。

他坐不住了,加入医疗组的讨论,得知是一块巨大的预制板压住伤者的小腿下部。到底应该“慢慢刨”还是“先保命”,有人提出,这个人不快点救出来,可能会耽误救下一个人。也有人认为,被压了这么久,腿可能也挽救不了了。

黄俊不否认这些可能性,“先保命,再保肢体”也是一条医疗原则,但他还是反对截肢。

“基于我的专业判断,我觉得不一定。”他说,人类小腿的血供系统多,有胫前动脉、胫后动脉、侧支循环……预制板压下来,不可能完全阻断这些系统,腿还有希望。

他又考虑到,现场截肢,势必要用到止血带,使用时长和压力如果控制不好,会对患者造成“二次打击”,甚至引发“缺血再灌注损伤”等一系列并发症,严重的会出现肾衰竭,造成死亡。

“她能说话,生命体征平稳,没到万不得已的时候,不能截肢。”

在表达了观点后,黄俊结束值班,离开救援现场。后来,他通过医疗组的微信群得知,截肢的方案并没有执行。他认为,指挥部最终的决策是“综合性”考量,自己的意见“并不关键”。可能被考虑在内的因素还包括救援通道狭窄、没有实施手术的空间等。

在这位医生离开后的十几个小时里,消防员用撬棍、千斤顶挪开了压住8号右腿的预制板,又用充气垫分离了勾住她左腿的杂物。5月2日晚上7点多,8号幸存者离开了废墟,被送往湘雅三医院。

“一条血管都没了”

考验还没有结束。“不能说腿保住了,只能说腿连着身体出来了。”黄俊在湘雅二医院骨科的同事魏建伟说,“连着,不一定活着。”

2日晚上,这位医生忽然接到电话,请他去湘雅三医院一趟。在这家接诊本次倒塌事故伤者的定点医院,骨科主任罗令已经见到了8号。这一晚,同为8号而来的还有湘雅医院院长雷光华、“湘雅名医”唐举玉等。他们都是骨科专家。

魏建伟骑上电动车,几分钟就赶到了。他直奔手术室,一进门,看见了那双脚。

“还能不能保住?”他暗自担心,戴上手套,摸皮温,冰的。摸血管的搏动、测试毛细血管的充盈程度,都不理想,“希望不大”。

右脚比左脚的情况好一点,但足背和足底鼓起了“梨子大小”的水泡。这是长时间挤压足部的力量忽然消失后,组织液充盈造成的。在专家到齐之前,魏建伟要了支注射器,先把这两个水泡抽掉了。

“所有专家看到她都要倒吸一口凉气。”罗令回忆,“没见过压这么久的,做好了现场截肢的准备,但社会各界都希望保住她的腿。”

“8号”20岁出头。见过太多可怖外伤的罗令忍不住想,这孩子遭遇事故,受了巨大的心理创伤,如果肢体还保不住,会是多么大的打击。他想保住8号的腿,“不是因为社会的关注,而是为了她未来能更好地融入社会”。

与此同时,从专业的角度看,罗令又必须理性。被压几十个小时后,8号左腿的胫前动脉、腓动脉“没了”,胫后动脉到踝关节平面也没有血供,可以说“一条血管都没了”。要命的风险还有很多,比如组织继发性坏死、横纹肌溶解和骨筋膜室综合征,“硬保,搞不好命都保丢了”。

“命保不住,还谈什么脚。”魏建伟也说,他记得此次事故中的一名幸存者,大腿被压太久,获救后曾发生心跳呼吸骤停。对8号来说,要是双腿坏死组织的细胞已经严重损害内脏功能,就要尽快截肢救命。

一份忽然递到手术室的报告,一定程度上缓解了这群专家的焦虑。根据最新的化验结果,8号的肝肾功能指标“还不算太差”。大家决定,马上手术,在术中继续评估。

手术刀首先切除了8号左腿被压处坏死的皮肤,然后打开一系列包裹着肌肉的骨筋膜室。魏建伟记得,那里的肌肉呈现出缺血的暗红色,手术室里能闻到一股异味。医生们清理了所有坏死的组织,小心地保留肢体屈伸活动所需的“腱性部分”。接着,他们对血管和神经进行“松解”,将它们分清、捋顺,减轻压力。

在这些操作完成后,医生们松开了绑在8号左腿上的止血带,很快观察到,被切开的皮肤边缘,出现了轻微的渗血。

对其他外科医生而言,术中患者出血往往预示着危险和操作难度的增加。但在这群“接胳膊接腿”的医生的手术台上,出血更有可能是大好事,表示血管完好,血流通畅。有血运,肢体才有可能恢复功能。

“看到出血,这条腿一定要保了。”魏建伟说, 他们随后处理了8号的右脚。他记得,唐举玉教授格外细心,要来注射器,亲手把脚趾上的微小水泡一个一个抽掉。

术后的风暴

午夜时分,魏建伟回到家中。妻子和两个女儿早就睡着了,他脑子里复盘着刚才的事。

从手术的情况来看,8号的腿恢复了一定的血运,但还远没到能说“成功保肢”的时刻。肢体看起来还在,但伤口会不会感染,会不会出现并发症,能不能恢复功能,都是未知。他记得那是两条瘦弱的腿,担心它们走不出术后的所有“风暴”。

对罗令来说,手术仅仅是个开始。8号转入重症监护室后,他带着4名年轻医生值班,每半小时查看一次“血运”。

术后第二天中午,8号的左脚发生了“静脉危象”,皮肤表面有明显紫绀,针刺脚趾,不出血。触诊皮温,冰凉。罗令判断,这是缺血组织恢复血液灌注后引发的“二次损伤”,肢体严重水肿,再度导致组织缺血和淤血,这只脚又危险了。

罗令和他的团队为8号实施了第二次手术。术后,从晚上8点到第二天早上8点,他和3位年轻医生监测血循环指标20次。其间,“静脉危象”再次发生,他们就在病床旁紧急处理。

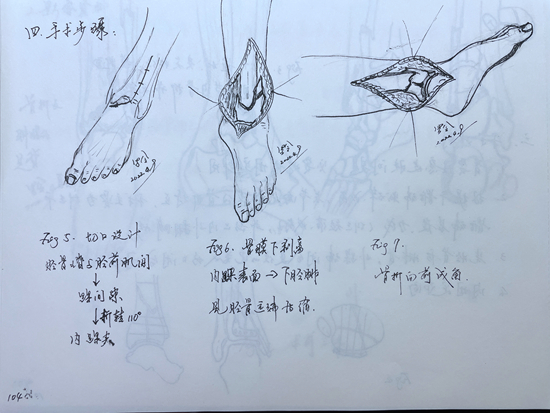

“缺血再灌注、动静脉危象及受损组织的反复水肿将在未来48小时内多次对血运造成冲击。”罗令在笔记中写道,这位医生习惯用绘画和文字来做临床记录。

针对8号的记录很长,“受损”“水肿”“危象”是每隔几行就会出现的词。

“3天内发生了4次严重的水肿冲击,患者还要过感染关、组织坏死关。”罗令认为,8号正处于“保肢”的关键时期,但危险期已经过去一大半,湘雅三医院为这位伤者配置了来自内科、外科、营养科和心理科的医疗团队,“总体情况正在向好”。

病情危重的8号只是医生需要面对的幸存者之一。

4月29日,倒塌事故发生的第一时间,罗令已经接到指令:守在医院。现场救出的幸存者,会被送到急诊,接受一系列检查和治疗。

罗令记得,有个小姑娘,18岁,学护理专业,自救能力强,送来时“只有软组织挫伤”。有一位女性,骨盆骨折,要等经期结束才能手术,但她状态很好,每天都在病房里读喜欢的书。8号之前来的6号,小腿开放性粉碎性骨折,腿骨戳穿了皮肉,但复位情况良好,等待骨折愈合。8号之后来的9号,被压了88个小时,现在每天“活蹦乱跳”。10号,被压133个小时,也要保肢,还在观察期。

截至5月6日凌晨3点03分,湖南长沙居民自建房倒塌事故现场救援工作已经结束,被困、失联人员已全部找到,获救10人,遇难53人,其中不少是长沙医学院的大学生。

“我带的研究生,有些就来自长沙医学院。”魏建伟遗憾地叹道,那份名单在医务工作者看来格外痛心,因为“他们就是未来的我们”。

4月30日,这位医生接到指令去现场,也是作为国家紧急医学救援队成员。

刚抵达的时候,他有点蒙。“我们临床经验丰富,但没去过这种现场,当年去汶川(参与震后救援)的都是我们师父一辈的人。”

魏建伟看着吊装机、起重机都在运行,消防员忙碌穿梭,却等不到幸存者出来,着急“怎么这么慢,有生命迹象就赶快拉出来呀”。待了一天以后,他不再这么想了,救援难度太大了,“长沙下了两天大雨,埋在下面的人一滴雨都没感觉到”。

5月1日夜里,他收到“快到现场”的呼叫,赶忙站到离废墟最近的地方。3辆救护车排在最前面,二三十位医护人员和他一起等候,“6、7、8可能要出来了”。

从午夜12点到第二天3点,每次传来一点响动,大家就激动起来。魏建伟知道,前序救出的幸存者中,有一位出现了挤压综合征,他思忖着,再出现的话,要不要截肢来阻断坏死物质吸收;一位幸存者骨盆损伤,出血量大,这位医生也作好了准备,待会儿若有相似情况,自己要一步上前,加压包扎;如果幸存者有脊柱伤,搬运要格外小心。在等待的时间里,医生们互相提醒、讨论着, “手套戴了又脱,脱了又戴,反复五六次”。

他们太想救人了,他们希望,有人可以让他们救。

“我们医的是人,不是伤”

魏建伟在现场没有等到8号,但在手术室里见到了,他多少有点安慰。

那个数字“8”,变成了他眼前真实存在的小姑娘,在医生触诊时她会轻轻地说“好痛”。她姓刘,名字好听,父母守在手术室外。她那么年轻,还有好长的人生路要走。后来听罗令说,小姑娘经历了术后险情,还是一天比一天好,魏建伟陷入了反思中。

“为什么我第一眼看到时,会觉得保不住。”他反复想,什么才是对患者最好的决策。在临床实践中,有患者为保住肢体,花费巨大,功能恢复却不理想,不如选择技术成熟的义肢。有患者对身体的完整性特别执着,却不知道,坏死的组织可能危及生命。在灾难事故这种极端的场景下,如何采取特殊的措施。

2019年下半年,他接诊过一位伤者,一条手臂被水泥搅拌机截断,是工友“抱着断臂送来的”。事故发生已经4小时了,先接骨头肯定来不及,魏建伟剪了两段输液器软管,把断臂和躯干的血管先连接起来。后来,那位伤者的手臂,“恢复到可以开车”。

罗令坦言,8号接受第一次手术前,他们曾做过一次严谨的“截肢评估”,在那份按照国际标准制定的“特殊器官切除审批表”上,她伤情的综合评分已经超过标准线,专家们还是决定,切开看看。

“评分是死的,人是活的。”罗令说,“我们医的是人,不是伤。”

这位创伤医学专家见过各种最惨烈的车祸伤、坠楼伤……“有人来医院时费用不够,救下去就是无底洞,救不救?”他认为,除了学识和经验,医生还得有担当。“我尽力了,这是我的尊严。”

他尽力守护的那个小姑娘,一天比一天好起来。她想喝橙汁,想吃苹果,对医护人员总是客客气气。但罗令最想看到的,还是她“走起来,跑起来”。目前,除了左大趾和右小趾血运稍差,她的腿基本安全。

罗令见过此次事故几乎所有幸存者,他说“奇迹有偶然性,也有必然性”。获救的几个女孩,都格外坚强,对生命有着执着的渴望,撑着她们熬过废墟下的数十个小时。在手术后、在换药时,络合碘、盐水冲刷伤口,没有一个人哭。但他也深知,很多遇难者根本没有机会“坚强”。魏建伟则表示,医生救了这几个人,但救不了的人,他们的家庭又该如何面对,“不要再出现类似的情况了”。

5月1日,长沙印发《关于迅速开展居民自建房大排查大整治的通知》,在全市全面启动自建房大排查大整治行动。5月7日,国务院安委会召开全国自建房安全专项整治电视电话会议,会议要求开展全国自建房安全专项整治。

不久前的一天,罗令带人走进病房,看见小姑娘在笑。笑容很奇怪,似乎是看着这群穿白衣服的人,却又对不上眼神。他走到病床前,仔细问过,才发现这姑娘是个“近视眼”,700度,眼镜留在废墟里了。

医院赶紧给她配了副新眼镜。戴上之后,她对医生说:“我想看看我的腿。”

中青报·中青网记者 秦珍子

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制