收到闭环管理两天的通知后,上海华东师范大学实验B楼很快进入静止状态。

学生离开得匆忙,数台电脑还连接着电源,散布在各个工位的桌面上,里面存着写了一半的毕业论文。休息室的日历翻页停在3月份,旁边放着一瓶没喝完的气泡饮料。实验室里,番茄、烟草、水蚤、蟋蟀和斑马鱼安静生长,一点一点消耗着水分和养分。

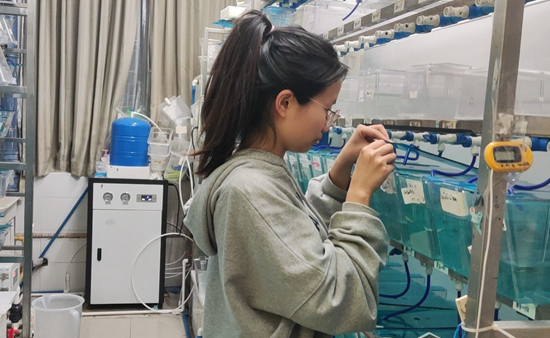

3月13日,在楼门关闭之前,生命科学学院的研三学生吴红霞决定住进实验楼里。

实验人才懂的危机和喜悦

吴红霞正处在求职关键期,她想录制一段在实验室讲课的视频去应聘。休息室里有午休用的折叠床,吴红霞从宿舍拿了几件换洗衣物,收拾了洗漱用品,和同学周楠楠一起搬了进去。

通知一开始说封两天,随着上海新冠肺炎疫情的发展,解封时间不确定了。吴红霞向辅导员要了被子、脸盆和毛巾,又从宿舍转运了洗发水和沐浴露,开始以实验楼为家。她住的休息室“令人安心”,近70平方米,空间宽敞,工作方便,线上面试也不会受到干扰。

校园生活的方式改变了,但学业还得继续。两个多月以来,吴红霞完成了毕业论文,结束了线上答辩,参加了8场面试,拿到了4个offer(聘用通知),还有一篇论文正待发表。

同样处在疫情之中,吉林大学有机化学专业的研究生林慧听说了吴红霞的经历,十分羡慕,“我也想被封到实验楼”。她去年10月毕业论文开题,至今已经换了3个实验课题,均以失败告终。今年3月初,她刚开始做第四次实验,实验室就被封闭管理。直到今天,眼看研二学年即将结束,实验还没有任何进展。

3月11日,吉林大学实施寝室封闭管理的当天,林慧同门师兄乔泽奇的实验已经进入尾声。“如果再给我一两天时间,说不定就可以把整个体系做完了。”离开实验室前,他的实验成品还泡在溶剂里,没有分离和烘干。等到再开放实验室时,“东西大概率是不能用了”,他得花两周时间从头再做。

上海大学材料专业的研三学生黄鹏,面对着更为焦灼的情势。他毕业在即,原计划2月-5月完成的实验还差30%没有做。“我想3个月时间,怎么样都能搞出来了,但就封了3个月。”即使完成了实验,由于快递不畅,黄鹏做出的样品也无法寄到校外进行功能测试。

几天前,黄鹏所在班级统计了同学们的论文进度,有三分之一的同学表示实验数据不够。数据欠缺,论文送审就存在风险。虽答辩情况未定,但黄鹏已做好了“最坏的打算”——延迟毕业。

下单多日,李雪还是没等到从上海发货的试剂和小鼠。这名郑州大学中西医结合临床专业研二学生的实验只能一推再推。等到小鼠可以发货了,郑州的疫情又趋严重,校外教职工被限制入校。学校里养动物的实验室需要专人负责管理,封校期间工作人员不够,无法接收小鼠。

李雪解释,她要在健康小鼠体内制造出一种疾病的模型,如脑出血等,再通过药物等手段进行治疗,研究观察疗效。建模完成后,需要实时监控其状态。小鼠是很多研究人员的“必需品”,社交媒体中,有湖南网友表示实验室封闭管理后,受试小鼠的肿瘤持续发展,大小超过了伦理范围。另一位上海网友说,朋友是研究肥胖基因的,实验室解封时,小鼠已全部饿死。

华师实验B楼里的实验用动植物面临相似的风险。然而,吴红霞和周楠楠住在楼里,成了同学们延续实验的“希望之光”。两人先是帮忙转运电脑和科研物资,后来又帮着照管实验材料,涉及动物学、植物学、生物化学与分子生物学。两个月时间里,吴红霞新加了30多个微信好友,有50多名同学通过各种渠道前来求助。

一位师兄请吴红霞照顾小鼠时,实验楼已经封闭了两周,小鼠都死了,“实验得重新来过”。但多数动植物被救了回来。实验室里用于肠道菌群与宿主健康研究的斑马鱼,最初每天都会死掉一批,吴红霞试着把循环水停了,定期换水,结果情况好转,幸存鱼变多了。

用于实验的原生动物需要麦粒饲养。吴红霞接到同学求助去照看时,培养皿里的麦粒已经静静发酵了13天,膨胀到一枚硬币大小,发黄、长毛。吴红霞把它挪到显微镜下观察,发现其中有一个边缘黑灰、中间透明的椭圆形生物,在“很神奇地扭来扭去”,立即把这个消息传给了它的“主人”。

或许只有“实验人”才能互通这种喜悦。吴红霞总是小心翼翼,她知道这些实验材料的珍贵。番茄需要三四天浇一次水,但她一开始每次路过那间实验室都会进去看看。给不同的培养皿更换一次麦粒,都要换一只镊子,其间要遮光,控制溶液浓度。

吴红霞的这些工作逐渐形成一种秩序。每天早上,她去观察四楼和五楼的斑马鱼,给它们换水喂食。每隔两三天,她给二楼的烟草植物浇一次水。蟋蟀加水喂食的间隔是5-7天。她每周观察一次原生动物,顺便饲喂一些浮游生物。

生命的历程缓慢而平静,吴红霞觉得很奇妙,“只要我喂给它们吃的,它们就很自然地一直生长,尽管外面已经乱成一锅粥”。

作为回报,“实验人”也对吴红霞进行了投喂。他们告诉她,自己的工位哪只抽屉有干脆面、螺蛳粉,冰箱什么位置藏着冰激凌,请她随便取用。他们通过微信跟她说很多感谢的话,有人发红包,有人说解封要请她喝奶茶。他们把吴红霞和周楠楠称为“实验B楼之光”。

社会学的研究里怎么能没有“社会”

封校之后,南开大学社会学大四学生闫豪的论文访谈只能在线上进行。去年年底,他在天津市和平区的社区做了3个月田野调查,利用寒假整理了资料,原本准备开学后再返回“田野”,完成剩下的研究访谈部分,“结果开学直接被封在学校了”。

闫豪发现,线上访谈很难观察到对方的神情、动作和语态,很难实现自然流畅的沟通,访谈效果不佳。更严重的问题是,不是所有研究对象都留了联系方式,原本他计划访谈10人,到最后只完成了4人。

前段时间他参加论文答辩,老师的评审意见认为,案例分析的部分不足以支撑起他提出的研究问题。“反过来也可以说是资料不足。”闫豪总结道。这篇论文的优点是文献综述部分做得比较扎实,因为封闭在学校里,他有充分的时间去阅读理论和梳理文献。

与闫豪在同一小组答辩的12名同学中,除了闫豪,只有1名同学的课题是基于实地的田野调查完成的,其他同学都是跑数据做定量分析、做纯线上访谈或者历史文献研究。

南京大学新闻学专业的大三学生赵凡嘉认为,课堂上的专业知识“不是教给我我就会了”,是要走到社会中去实践。

赵凡嘉喜欢这个专业,迫切期待在实践训练中成长。但受疫情影响,她目前学科培养计划中的实训活动——包括外出摄影、广电实习、出国交流等,几乎全部被取消。“每次想到这些,我就有点丧气。”

与此刻正在读大二的学妹文雅相比,赵凡嘉还算幸运。大二的专业课程最多,理论性课程与实践性课程的数量虽然相当,但后者往往占据了学生们课后的大部分时间。赵凡嘉读大二时,出入校没有限制,在新闻采写和摄影的课程训练中,她跑了几个小区和店面去了解人脸识别技术的应用情况,跟着采访对象体验了更改身份证信息的政务流程,拍摄记录了市内6家旧书店的经营现状。

由于封校,文雅这学期基本在线上听课,作业也只能在校内完成。在选题受限的情况下,新闻采写课调整了作业要求,不用完整的报道,只写提纲和思路。赵凡嘉觉得,提纲设想和实地采访,可能“完全不一样”。

除此之外,新闻摄影课取消了“社会纪实”作业,文雅只需要完成“南大风光”和“南大人物”两组摄影作品。“前几周还好,后来拍多了,觉得学校里也没什么好拍的了。”

为了完成作业,她需要比以往更在意自己周围的环境,也因此发现了一些之前从未注意过的角落,例如学院楼后有一座小山,哲学院的入口是H型,墙上的爬山虎被阳光照射时,叶子的纹路会特别好看。尽管如此,大家还是会觉得,这不太像“新闻摄影”该有的样子。

文雅也为错过的教学资源感到惋惜:“过去由老师带队,去各地采风调查,去现场写报道,这个机会现在没有了。”

光是在校园里看见老师,都会让赵凡嘉感到惊讶,“因为学校里很久没有出现老师了”。管控最严格的时候,校外教职工不能进校。去年的无人机摄影课,老师带着学生去长江大桥拍摄,今年只能“在线上干巴巴地讲”。

华东师范大学广播电视专业的研二学生陶亚更加茫然无措。一个月后毕业设计就要开题,她还不知道自己要拍什么类型、什么主题的片子,甚至没法“为哪一件具体的事而焦虑”。这学期没有课程安排,她原本打算实习,3月初为了考教师资格证而短暂返校,就被封在了校内。

据她了解,上一届广电学生的毕业设计,多数是做动画和纪录片。今年再度受到疫情影响,陶亚猜测做动画片的同学会更多,因为只需要在电脑上操作就可以完成,有效避免“不可抗力”干扰,稳妥毕业。

他想练琴,“就像心里长草了一样”

5月15日,上海大学将游泳考试改成了线上考核。有网友对此调侃,喜剧电影中“让游泳这项运动彻底摆脱水的束缚”的“陆游器”设想照进了现实。

毕业生须通过50米游泳测试是上海大学的传统,此次理论考核只针对2022年毕业的本科学生,是疫情之下的特殊安排。

大学四年一直没通过泳测的徐多多松了一口气。她本来计划专门报个游泳班再学一学,但现在不必了。几天前她完成了这堂理论考试,只有一道主观题,题目是“在陆地上进行哪些动作训练可以帮助学习游泳”,字数500以上,在4小时以内交卷即可。

“学了两个学期游泳,至今仍是旱鸭子。”临近期末,金融专业大三学生乔可在朋友圈无奈调侃道。她大一时上过6堂线下游泳课。那时老师会在岸边讲解动作,学生们在水里练习。乔可学会了四肢动作,能在水里“划拉”几下,但还不会换气,没法通过50米泳测。

后来为了应对疫情,学校将剩下的几堂游泳课改为居家线上学习。老师上传动作教学视频,学生趴在床上或凳子上练习,将动作录制下来上传到学习系统,作为课程考核依据。今年乔可再次选修游泳课,还是没有下过水。

材料专业研一的许凯龙常常按照老师上传的示范视频,站立在地面上学习游泳。手臂前伸外划,一只脚站立不动,尽力保持平衡,另一只脚向外蹬开。同时,想象自己的脑袋伸出水面,吸气抬头看向宿舍天花板,肺部扩张,再吐气,把头埋回来。视频作业上传之后,许凯龙收到老师给出的指导意见:“伸手的动作要比蹬腿的动作先进行,不能同步。”

“动作看起来确实挺搞笑的。”许凯龙室友选修了网球课,他也要在宿舍里对着空气练习挥拍,还要在瑜伽垫上“做一些奇奇怪怪的动作”。他们会在对方录作业视频的时候憋着笑,常常没法一次录成,要录五六遍才能选一个“比较正常的”。

上海师范大学钢琴专业的大一学生杨佳瑞一夜之间成了“网红”,他录了一段在寝室用iPad平板电脑音乐软件演奏钢琴曲的视频,在社交网络上获赞34.2万。

视频中他西装笔挺,头发卷曲,对镜头报幕鞠躬后落座,起腕抬手,指尖落在屏幕锁屏密码上。他在两台iPad和一部手机组成的琴键上弹出了《献给爱丽丝》,神情陶醉。曲罢起身时,熟练绕过了可能磕到头的床板。

封校至今,杨佳瑞已有两个多月没有碰过钢琴。这是他5岁学琴以来,除去中高考之外,中断练琴的最长纪录,“手指的灵活度一定会下降”。被封在寝室之前,他几乎每天都去琴房练琴。但现在,琴是碰不着了,只能偶尔在音乐软件上弹一弹。提到练琴,他的语速就开始加快,呼吸急促,“就像心里长草了一样”。

几乎每天晚上,杨佳瑞都会戴上耳机,坐在床上静静听一两小时钢琴曲。即使是同样的曲目,不同的演奏家会有不一样的演绎风格,杨佳瑞会幻想自己进入演奏当中,想“如果台上的这个人是我会怎么样”,然后“越听越兴奋,越听越睡不着”。

“做好最差的心理准备,迎接最好的结果”

吉大化学专业的两名研究生明显感觉到,“假期”来了。

导师的询问和催促,从一天3次减少到两周一次,“朝八晚十”的实验室生活不复存在。乔泽奇彻底关了闹钟,开始听从身体的节律。他在上午9点钟自然醒来,10点下床洗漱,不紧不慢地进入工作状态。累了就玩儿手机,困了就休息。如果不专门留意,“都不知道今天是星期几”。

林慧研二时戒掉了午睡的习惯。自从开始准备论文数据,她长期处于焦虑状态,“有时候不是不想睡,是紧张到睡不着”。 心理压力过大时,她不爱说话,也不爱笑,很难完全放松下来。

在刚刚过去的两个月里,她完全脱离了实验室的环境,反而觉得心情平和了很多,得到了一种“由不得自己”的解脱。

“手机都玩爆了。”她打趣说,以前是挤时间玩儿,现在是玩儿累了才去学一会儿。她跟着室友下载了消除类和纸牌类游戏,在一个下午一口气看了4小时电视剧。这是她读研之后拥有的最长“假期”。

有一天,乔泽奇站在窗前刷牙,看到了一幅他入学3年都没见过的景象:楼下的空地上,“刘畊宏女孩”站成两排,对着手机跳操,旁边还有跳绳的、打羽毛球的。在封控管理之前,乔泽奇从来没见过楼下同时存在这么多人。

这里住的大多数是医学、药学、环境学和化学专业的研究生,“都是要去实验室的”。大家早出晚归,只是打个照面,很多人“甚至从来都没有见过”。

但现在,天气好时,楼下几乎有上百人在活动。很多人在草地上铺着野餐垫玩桌游,也有人在两棵树之间挂了张吊床,躺在里面望着天空晃。乔泽奇又开始跳从前喜欢的街舞,和几个新朋友共舞,一堆人围着他们看。他觉得,好像青春回来了。

学社会学的廖智立发现,疫情封控会在校园内塑造出边界感,学生们会产生一种共同体意识,组织起来去建造和使用周围的空间,由此达成更亲密的联结。

读研以来,乔泽奇一直苦于没有属于自己的时间。他所在的课题组每周只休息一天,他做完兼职,已经没有精力做其他事了。他研一时还办了张健身卡勉强锻炼,到研二时彻底放弃了。有次心血来潮,他买了6节街舞课,直到有效期结束,也没去上过一节。林慧上大学时还有夜跑的习惯,读研后也没有时间和精力继续保持了。

广电专业的陶亚笑称,自己开始了“三和大神”的生活。在这种特殊时期,她希望能保持心理健康,不自我施压,“什么放松,我做什么”。她跳舞、看电影、和同学打牌,有时甚至是强迫自己去接受一种放松的状态。

林慧觉得,疫情帮自己分担了一部分心理压力。如果将来延期毕业,也是多种因素造成的结果,不光是能力问题。

“假期”固然舒服,但她还是希望实验室能尽快开放。“其实辛苦才是我们的常态,无论怎么‘折磨’,我们都想做实验。”

不久前,林慧听小道消息说,实验室一周后就可以开放了。可靠程度不可知,但可以肯定的是,乔泽奇的街舞小队有段时间没活动了——因为几位医学专业的伙伴已经开始进入医院闭环实习了。

吴红霞记得,5月以来,陆续有5名学生进入了实验B楼,虽然仍要闭环管理,但终归可以开始做实验了。

自5月16日起,郑州大学的校外教职工可以陆续入校,李雪收到了实验试剂,开始联系学校实验室接收小鼠。

在浙江树人学院生物工程系,大三学生吴霄的实验搁置4个月后,终于重启。为了参加浙江省生命科学竞赛,他所在的小组从去年9月就开始着手准备实验,原本预计至少可以拿到省级三等奖。没想到受疫情影响,目前实验进度才刚刚过半,距离截稿日期仅剩一个月。霉菌的生长需要时间,无论怎样赶进度,吴霄觉得八成是做不完了。

他既焦虑,也坦然,计划着如果无法参赛,实验数据也可以用来完成毕业论文。他计划毕业后继续读研,这次实验中习得的知识与经验,对后续考研也有帮助。

总之,“做好最差的心理准备,迎接最好的结果”。

(文中除吴红霞、周楠楠、廖智立、杨佳瑞外,其他受访者均为化名)

中青报·中青网见习记者 杜佳冰

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制