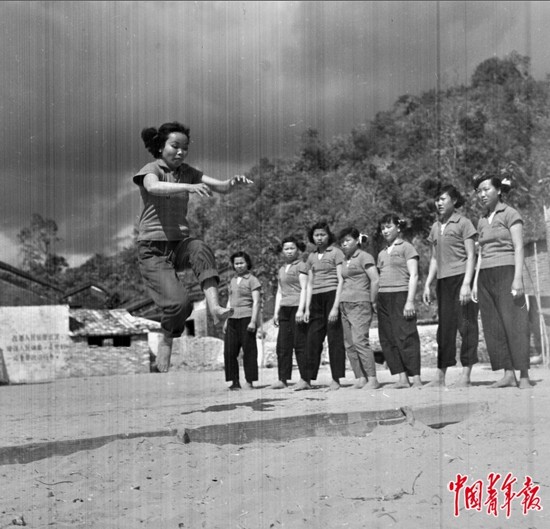

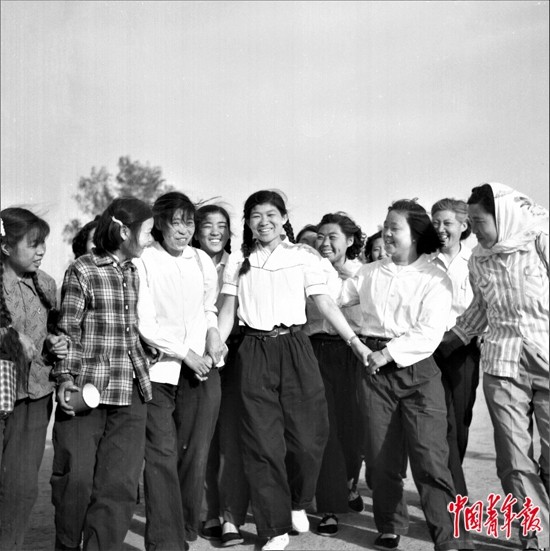

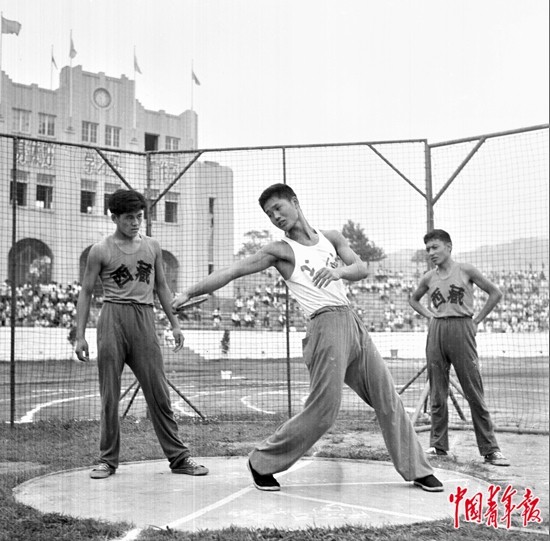

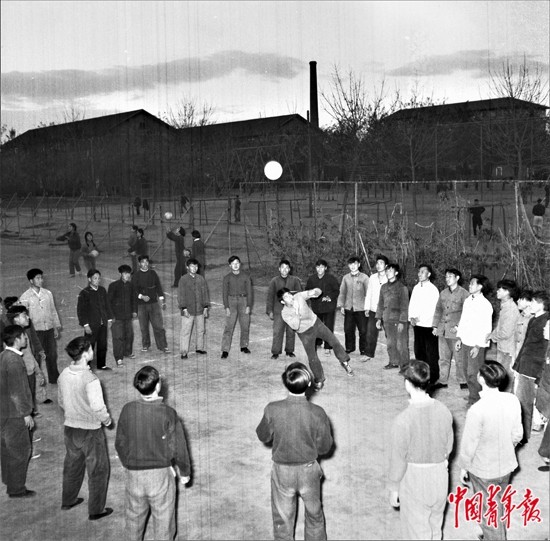

半个月前,第三十一届世界大学生夏季运动会在成都举行,来自世界各地的青年运动员相聚在锦官城,享受体育带来的激情与欢乐。再过一个来月,第十九届亚洲运动会,将在杭州举行,届时来自亚洲地区的青年健儿将汇聚到西子湖畔,心心相融,@未来。近日,我们从《中国青年报》的老照片中挑选了这些上世纪五六十年代青少年体育活动的照片,重温黑白胶片中那些神采奕奕的年轻面孔和青春飞扬的瞬间。

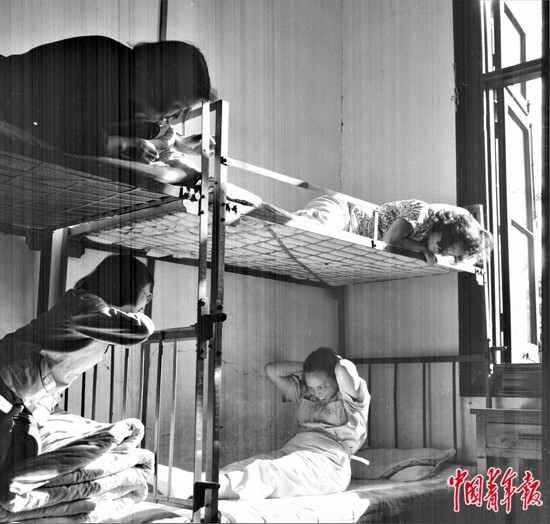

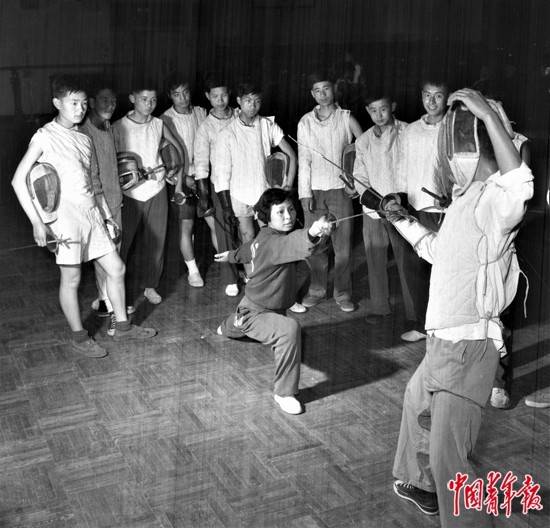

新中国成立后,为了增强人民体质,更好地为生产和国防服务,群众性体育运动蓬勃开展。无论是在学校或工厂,城市或农村,人们都以空前的热情投入到各类体育运动中,许多优秀的青年运动员也开始崭露头角。一篇刊登在1953年10月9日《中国青年报》的文章中提到,参加1953年全国田径、体操、自行车运动大会的运动员中,12岁到25岁的年轻运动员占80%,“他们同时是战斗、生产、工作岗位上的英雄、模范或学习中的积极分子。”

1952年起,华东体育学院(1956年更名为上海体育学院)、中央体育学院(1956年更名为北京体育学院)等专业的体育高校相继成立,1955年起,北京、上海、天津等地开始建立青少年业余体育学校,我国运动队伍的新生力量持续生长。1956年,年仅20岁的举重运动员陈镜开第一次打破世界纪录,之后的3年时间里,国内又有30多位选手陆续打破世界纪录,曾被视为“东亚病夫”的中国健儿,终于在世界体育舞台上搏得一席之地。

在国际比赛中,运动员收获了跨越种族、国界的友谊,体育运动中团结、友爱、互助的精神,也走进了每一位在赛场内外挥洒汗水的年轻人心里。1951年,中国青年体育代表队参加在柏林举办的第11届世界学生夏季运动会,《中国青年报》特约记者冯兰瑞在文章中写到:“千万个来自不同国度,不同地区的群众说着同一句话:‘友好’,无论在剧场、球场,各种会场或者大街小巷,你都可以接触到真挚热烈的友情。”这大概就是体育的魅力,它向我们展示的不仅是人类身体的极限,还有人性中最纯粹的勇气和坚韧、团结与良善。

(老照片电子化:李庚伟、李建泉)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制