编者的话

中华民族自古提倡阅读,讲究格物致知、诚意正心,同时提倡读行天下、知行合一。“读万卷书”,如同透过一个窗口看到了知识和能力的金山,但想要得到这座金山,还要靠走出门去“行万里路”,才能不断发现自己,成为更好的自己。

——————————

柳青:文明进程与文学担当

施战军

柳青是怎样的作家

柳青是民之子、地之子——这是公认的事实评价,不用多说。他深得传统典籍营养又掌握多门外语,一边向先进思想成果学习一边向生活学习,因而他更是秉持劳动者诗学的文明之子。

柳青的笔下,有新文明形态,不同于以家族礼俗为抓手的反封建主题的惯性创作。

对于农村题材小说而言,茅盾和柳青是两个具有划时代意义的文学史人物。

在茅盾之前,居于城市的知识分子作家因对故乡的失望而批判礼教、启蒙国民,使情感上不无情绪化、审视中不乏观念化的“乡土小说”名盛一时。茅盾先生通过“农村三部曲”《春蚕》《秋收》《残冬》的创作实践和《〈中国新文学大系·小说一集〉导言》的理论倡导,发现并激活了“农事”这一乡村要件,还原乡村以民生的面貌和以生计为故事主线的现实感,并与风俗合一为农民的整体生活情状,从此才有了跟启蒙意图和“国民性”概念先行的“乡土小说”相区别的以劳动者形象和实景世情为核质的“乡村小说”。那段生民艰难的“农村破产”的历史实际让茅盾与叶绍钧、丁玲、叶紫等作家不约而同地一起为现代文学史贡献了“丰收成灾”主题,记录下了那个历史时期物质与精神的双重文明灾难。“乡土小说”首在“立人”,“乡村小说”重视人的存活——在人与社会关系中体现农耕文明的困局和路向。

柳青是最早对新国家新社会具备了新文明感应的作家,历史背景的转换,农事、生计、农人心理又加上农村社会新的经济组织结构的建立,让柳青的文明书写有了新质。作为一名热爱并书写新文明样态的作家,新民主主义革命时期,对于陕甘宁边区根据地后方战斗生活,柳青的《种谷记》和《铜墙铁壁》不惜以众多人物而不是突出典型人物的方式来展现,写得宽展厚诚。中华人民共和国成立之初,历史背景转换了,农事、农民的心理和生活,包括新的农村组织架构,这些都被柳青敏锐地一一捕捉。柳青聚焦乡村形态变化与乡村建设任务,关注其中人与时代在演进中的新质素,从《在旷野里》到《狠透铁》到《创业史》第一部第二部,柳青的创作,在文学意义上达成了生活、人民、江山的高度统一,从文明的意义上达成了人与社会生产、人与历史发展、人与自然环境的整体观照。

《在旷野里》是一部怎样的作品

《在旷野里》在柳青的创作史上是一部承前启后的重要作品。对从革命战争年代向建设发展时期转变的社会、生态与人的文明的观察记述,具有独特的认识价值与审美价值。

《在旷野里》开启了柳青关注新中国农村社会破旧立新变革的文学之门,其基本的文明立场、人民情怀、生活态度和成功的艺术经验,不久之后的更具系统性的《创业史》的写作与之一脉相承。

《在旷野里》虽然标注“未完”,开放性结局和审美完整性已然存在,恰恰构成了一部杰作留给读者想象空间的必备特征。而且已经足可证明柳青是最早对社会主义新文明形态予以敏感捕捉并通过艺术提炼加以真切呈现的大作家。

大作家好作品对新时代文学具有怎样的参照意义

看他在哪里。

柳青有一句名言:“要想写作,就先生活。”他在乡间,在生活里,柳青所言的生活是实实在在地活在农村的生活。不是路过不是来访不是旁观,他就是原上苗、山间树、水中鱼,有体感也有体恤、有凝视也有审视;他在旷野,不是小作坊不是小家业,情系民食之天、身处父老之地、心怀大道之行,有格局也有格调、有远望也有远虑。

再看他有多大。

从当时年龄上看,他不算大。写《在旷野里》的柳青属于现在标准的青年作家,路遥写《平凡的世界》时岁数要大一点,但写这些作品时他们都不到40岁。

从历史担当上看,他格局很大。对从革命战争向生产建设转型的中国,从1951年初夏开往渭河平原的火车起笔;《平凡的世界》着眼从阶级斗争向改革开放转折的中国,从20世纪70年代中期的惊蛰开写。史诗的开篇征象,如此神似,仿佛再次印证了我们对路遥是柳青传人这一想象的真实依据。这种“大”,就是那种胸怀“国之大者”的大境界。

从对人和文明的认知上看,他对笔下的人物大度、对历史运行的把握有大方向。每一个人物言行都活灵活现,每一个事件场景都栩栩如生,在矛盾、难题面前,正偏选择都有其由来,小心思臭毛病都得到容留,而作品的整体气韵强劲,总是识大体通大势,对全面发展的人类文明理想,怀着热切的大愿。

柳青质朴诚恳实在的生活小说,细节好看极了。“大节”也并不含糊,回应着时代之变、中国之进、人民之呼,内含着信仰之力、民生之念、赤子之心,由衷生成了大抒情的旋律与节奏——是关于在文化传承、人民向往中持续建造现代文明的宏大史诗。

大作家好作品——比如70年前柳青用优雅的“豆豆体”手写的这部《在旷野里》——既可助力写作进阶,也可丰富提高真善美的文明修养。

从民主革命时期的茅盾到社会主义建设时期的柳青、周立波,再到改革开放时期的路遥,乡村小说大作家好作品的脉络谱系是清晰的。“新时代山乡巨变创作计划”就是对这一文脉赓续新创者的呼唤和召集。更多更好的乡村小说已在路上。

(作者系中国作家协会党组成员、书记处书记、《人民文学》主编)

——————————

携书漫游 探寻祖国壮美山河

陈盈颖(26岁,台湾籍)广州中医药大学博士生

在繁忙的都市生活中,偶尔来一次说走就走的旅行,无疑是一种心灵的慰藉。而携带一本好书一同游历,更是一种独特的体验。准备前往江西前,选择了杨本芬的女性三部曲——《秋园》《浮木》和《我本芬芳》,3本以中南腹地为背景的作品,作为这次旅行的文学伴侣,与我一同探寻这片神奇的土地。

选择江西作为旅行目的地并非偶然。这片有着“文章节义之邦,白鹤鱼米之国”之称的土地,拥有丰富的自然景观和悠久的历史文化。从鄱阳湖的碧波荡漾到婺源的高低错落,从庐山的磅礴雄奇到井冈山的险峰耸立,无不折射出这片热土独特的魅力。本芬奶奶的女性三部曲也正是通过深入观察和细腻描摹,展现了中国女性在不同历史时期的生活历程与内心世界,缓缓展开了一幅丰富多彩的女性群像画卷。

捧起手中的《秋园》,我开始了这段精神之旅。小说生动地刻画了她一生的经历与挣扎。阅读此书,仿佛置身于一个个生动的场景之中,感受着秋园内心的复杂情绪,和她在人生的跌宕起伏中努力寻找自己位置的挣扎与无奈。

她或许也曾在如婺源这般的古朴乡村某处的乡间小道上默默思考自己的人生方向,抑或在这样的民居中寻找属于自己的精神栖居之所。本芬奶奶讲述了母亲秋园和一家人如何在大时代的洪流中,用微小的力量抵抗苦难,寻求生存与尊严。她笔下的女性形象,仿佛与这片神奇的土地有着天然的契合,这让我对江西的文化底蕴有了更深的认识和体验,更直观地感受人性的光辉与坚韧。

再翻开《浮木》,作者讲述了她和母亲以及身边人的故事,他们在所处的年代里浮浮沉沉,就像在水中抓着一条浮木,随波逐流、挣扎求生。这本续集弥补了前作中家人的缺失,展现了家庭成员之间的亲情与纠葛,描写了乡民们经历的种种苦难和困境,用他们的故事呈现了乡村的变迁和乡民坚韧的生活态度。读到动人的情节,我不禁会联想到庐山这座巍峨的山峰。之骅作为女性,面对在社会中的无望现实,在生育、家庭责任等方面的困境,即使负重前行也始终保持乐观积极的心态,努力为自己和家人创造更好的条件,与父老乡亲建立深厚的情感纽带。看似平凡无奇的个体,却饱藏着独特的坚韧与刚毅,犹如庐山崇峻的山势,矗立在历史的长河中,见证着时代的沧桑变迁。

置身庐山之中,我慨叹这令人叹为观止的自然奇观的同时,仿佛也能感受到她内心的挣扎与不安。她所面临的困境,无疑是无数中国女性共同的写照。在这样的环境中阅读《浮木》,让我对小说中的人物情感有了更深层次的理解和共鸣。

踏上婺源的山路,站在小石桥,阳光洒在千年古村落斑驳的瓦片上,白的墙壁映着碧绿的山色。紧握着《我本芬芳》,体味普通女性惠才在婚姻中的种种挣扎与困惑。她与丈夫吕医生相爱多年,却因性格差异和文化背景的鸿沟,在婚姻中饱尝孤独和不被理解的滋味。就像眼前这条碧绿的溪流,静静流淌,偶尔泛起阵阵涟漪,寂寞而又坚韧。

漫步于青石小道,时间仿佛静止一般。古朴的民居、错落有致的院落,无不诉说着这片土地的历史与人情。惠才就是在这样的乡村环境中寻找慰藉,试图通过自己的力量去改变命运。生命中的种种波澜,是否也如同这片安详的乡野一般,时而平静,时而起伏。带着这本讲述女性内心世界的书籍,我仿佛能与惠才隔空联通,感受她内心深处的喜怒哀乐。

整个旅程中,本芬奶奶的女性三部曲犹如一个贴心的导游,为我领略这片神奇的江西大地提供了独特的视角。通过小说中的情节,我能更加深入地从感性上理解和感受祖国的自然风光、人文历史,以及蕴含其中的文化内涵和对自己人生的思考。

行走千里江山、徜徉于千年文化,作为在中医这条路前行了9年的研习者,我学习和见证着中医药“道法自然、天人合一”“阴阳平衡、调和致中”“以人为本、悬壶济世”的博大精深和神奇疗效,我希望和大家一起努力,让更多人认识、了解和使用中医药,帮助他们选择更适合自己的诊疗方式,为服务人类健康福祉、构建人类卫生健康共同体作出自己的贡献,实践“厚德博学、精诚济世”的理想和信念。

或许在旅行时手捧书本,会错过沿途的美景。但对我来说,这亦是一种自洽的旅行方式。通过文学作品,我能以一种更加深入、细腻的角度去审视和感受这片热土的魅力。书中的人物形象,与眼前的自然风光相映成趣,使旅行体验更加丰富多彩。未来,我想带着更多的书籍和思考,去探寻祖国的壮美河山,在与书相伴的旅程中静心感受每一处独特风景和文化密码,触摸理想、品味幸福,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

——————————

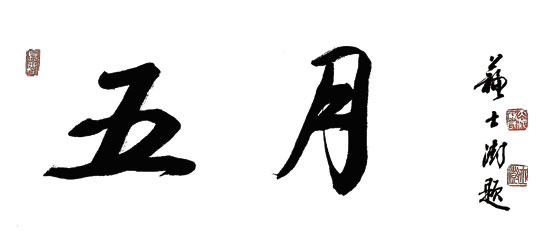

进藏“大北线” 拾一路《金青稞》

徐剑

《天晓——1921》落下最后一个句号时,已经是北京的五月天了,我长长地舒了一口气。彼时,铁栅栏上的蔷薇开得正盛,将至荼蘼,落花惊心。可是,于我,花落雨骤难休笔。听雨、品茗、看落花,并不属于我。那年,另一场采访,国务院扶贫办与中国作协联袂启动25部扶贫书之西藏采访,我是最后一个上场的。

责任编辑李勇送我去首都机场,我的背囊里已经“放完”了一部书的框架,书名叫《金青稞》,就等我环“大北线”,一个县一个县地走过,远涉雪山,将一粒粒“金青稞”拾入囊中。

对于这次书写,我的采访路线又笨又远:西藏最后一批19个退出贫困的县,横亘于横断山、唐古拉、喀喇昆仑、冈底斯山和喜马拉雅山之间,并流经狮泉河、象泉河、马泉河,都坐落于名川大山之间,无限风光风情在雪山、在牧场、在黑帐篷里,在人间。

317国道又称大北线,是西藏最具人文风情和风光的路线,从第一站昌都入贡觉、察雅,再转318国道出,连那些高级别户外驴友都嫌苦,不愿走。我不仅要走过农区、牧区、还要走过无人区,走过无边的旷野,从繁华走进荒凉,从都市走向偏僻,一路向北、向西、向上,海拔不断飙高,不少地方逾5000米,在我这个年龄段,对身体和意志都是一种挑战,然而正是高而险,才是一路风光无限。

有人问,你写这本书都作了什么样的案头准备?我说,准备了35年,从1985年起,就开始在准备这本书。35年间,我20多次入藏,了解那里的一草一木、一屋一瓦,有了《麦克马洪线》《东方哈达》《雪域飞虹》《坛城》《玛吉阿米》《灵山》《经幡》等7部书的积淀。2019年退休后,我一直打算用3本书来超越自己以前的创作:《天风海雨》《天晓——1921》,收官之作就是这部《金青稞》。

第一站是从青海玉树到西藏贡觉,1000余里。我的老首长阴法唐当年率军解放昌都时,从邓柯过江,迂回玉树,在类乌齐朱古寺堵住了藏军的退路。70年后,我竟然溯历史古道而上,先抵贡觉,然后从金沙江边向南,往澜沧江一步步靠近察雅、昌都、类乌齐。每天我都会遇到独特的、传奇的、鲜活的或是感动的故事,如荒原大风般扑面而来,那些平民的故事,弥漫着牛粪的青烟。可以说,凡有烟火处,就有感人的故事、感动中国的故事。驰目所见,是一幅苍生世相图,牧场上所览,是一幅浮世绘,氤氲人间烟火。

一天到巴青乡采访,因为帐篷里牛粪烧得太热,晚上回到宾馆又太晚,淋浴的水不热,冲澡后钻进被子里有点发抖,第二天便开始干咳。到了聂荣县和那曲市加剧了病情,咳声不绝,吃了抗生素也不见好转。后边的行程是藏北无人区,海拔更高,环境更苦,若遇高原反应,小命危殆矣。好在到了海拔5000多米的尼玛县、双湖县住了几天,无碍,未见高原反应。

在羌塘无人区,最令人震撼的是高海拔搬迁,几万人从藏北无人区腹地整体搬出,将家园还给动物。牧人不再逐水草而居,人与动物争地盘的历史不复存在。这是了不得的壮举,是人类家园意识的复活与觉醒。

在那曲和阿里那些日子,从一个采访点到另一个采访点,行车四五百公里是常事。最困难的是说话——在海拔高的地方,最忌讳多说话。可每次采访都要大量发声,循循善诱,绕许多弯儿、费很多口舌,为的是搜集到最精彩的故事和细节。因而每天晚上八九点钟,摸黑回到下榻处,人已是筋疲力尽, 躺在床上动都不想动。吃饭则成了最大累赘,毫无食欲,能啃一口苹果、吸一口氧气,就觉得是世界上最幸福的事。

我走得最远处是扎达县底雅乡古浪村,象泉河水半个小时后就流至境外,山脊那边就是印度的喜马偕尔邦。那天晚上10点,我敲开一道杏林相掩的小门,采访从江苏徐州睢宁县来的老人杨桂房。他年轻时与初中同学李莲珍相爱,后李莲珍罹患白血病而亡。后来随公司到边境一线施工,到了雅底乡,杨桂房邂逅了次吉卓玛——一个带着两个孩子的年轻母亲,从此留在了边境小村,结为佳偶。屯田戍边,喜马拉雅的云中路,迢迢万里,雪峰又远又高,挡住了他回乡的路。故乡难眺啊!28年未归故里,他的父母、哥哥、姐姐病逝,他也未曾回去过一次。他的故事一次次撞击我的心扉:汉家男儿藏地情,牧羊男儿壮士心。

还有一个叫坚参的老人1959年曾赶着牦牛为解放军送给养,走了一个多月。临别时,金珠玛米(解放军)给他付了600元人民币(纸币),并郑重地说,这些支前牦牛是几家人凑的,一定要把钱分给各家,别当纸烧了。60年后,解放军不拿群众一针一线种下的因,结成一个善果。坚参老人一生靠放牧,收入并不高,却在新冠疫情时,为湖北武汉捐助了1万元。他说,我赶上了新时代,看到国家在一天天繁荣富强,56个民族,56个兄弟是一家。现在汉族老大哥家中受难,我们要伸出援助之手啊,这才是报党恩,报当年金珠玛米之情啊。

采访结束,我拉着老人在他家的黄泥屋前留影,屋顶上有一面五星红旗,在雪风中迎风招展,映照着一个藏族老党员炽热的初心。车驶出很远了,我从后视镜中,不时回眸那个小黄泥屋,那个站在小屋前默默招手的老人,那一刻,我竟落泪了。

《金青稞》,在西藏,每一粒种子,每个百姓,都是一颗文学的精神的金青稞。这部《金青稞》,注定要在我的躯体上刻下一道生命划痕。

(作者系中国报告文学学会会长)

——————————

在台北听听那冷雨

刘一冉(16岁) 北京市第三十五中学高一(1)班

那日雨中漫步台北,肆意地嗅着空而迷幻的雨气,不禁想到了余光中先生的《听听那冷雨》。重温先生曾经穿过的金门街到厦门街迷宫式的长街短巷,感受“雨里风里,走入霏霏令人更想入非非”,体味“台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。”那份家国情怀。雨滴滴答答,我仿佛听到了一位老者借雨声流淌而出的祖国统一的期盼之声。

台北归来,余光中先生的影子挥之不去。一段时间我曾不止一次地问过自己,我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?我固然没有余光中先生那样的文笔,那样的才思,但余光中先生带给我的温暖,让我知道青春年少应有的模样。

北京三十五中的前身是志成中学,志成中学有李大钊先生“改变民族落后,发展教育事业,培养栋梁之材,有志者事竟成”之夙愿。“志成精神”是三十五中的灵魂。去年是百年校庆,而我们这届高一恰好站在了新的一百年的起点上。余光中先生“大寒流从那块土地上弥天卷来,这种酷冷吾与古大陆分担。不能扑进她怀里,被她的裾边扫一扫也算是安慰孺慕之情”声声入耳,知不足而奋进,望远山而力行,自律专注学习,是中华学子青春应有的模样。

五月绵绵细雨,总会忆起台北的雨,忆起“雨天的屋瓦,浮漾湿湿的流光,灰而温柔,迎光则微明,背光则幽黯”,忆起“在旧式的古屋里听雨,从春雨绵绵听到秋雨潇潇,从少年听到中年”……雨,连接着天与地。中间的四点,就是中国的历史,中国的文化,更应是中国的骄傲,中国的思想。正是青春飞扬的我,不仅应有学习上的自主、自律、自觉,对自己热爱的事情全情投入,还应有心怀他人、关注社会的模样。校园中俯身拾起垃圾,将其投入垃圾桶;值周生不够我补位;发现教学楼里有安全隐患,及时报告;按期更换学习园地时事材料……

余光中先生古屋听雨的情怀,我懂;清澈的爱,只为中国的陈祥榕烈士,我懂;那个6岁时,躺在山坡上数星星的孩子,36岁时真的可以上天去摘星星的神舟十六号航天员桂海潮,我懂。无穷的远方、无数的人们,都和我有关。此时锻造自己,是青春应有的底色。

——————————

在人生的岔道口如何选择

袁来(16岁) 北京市八一学校高二(7)班

“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步。”我是合上书、长叹一声后,才看到《人生》封面上的这两行字的。而这两行字,似乎胜过书中的所有内容;当然如果没有读过书中的故事,很难理解这两行字的深意。

再次翻开书,扉页上也有这句话,引自柳青:人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的。有些岔道口,譬如政治上的岔道口,事业上的岔道口,个人生活上的岔道口,你走错一步,可以影响人生的一个时期,也可以影响一生。

《人生》中主人公高加林的人生,其实只是他高中毕业后的短短几年的人生。就是这短短几年,他经历了数次事业和生活的岔道口。高加林高考失利后回村当了教师,教了3年书后却被大队书记的儿子顶替。从此,无论加林如何挣扎,都不得不按照父亲高玉德的话“人活低了,就要按低的来哩”前行。就在加林为自己的人生痛苦徘徊时,巧珍鼓起勇气向他表白了。加林被感动了,随即在一种奇异的激情下,他接受了和他本来生活在两个人生轨道上的巧珍。他的人生因为爱情重新有了色彩。

就在加林以为他只能当一辈子农民时,他的人生因为叔叔高玉智的一封信而投射下一束光亮。当兵走了几十年的叔叔回到当地成了劳动局局长,当年和大队书记一起策划拿下加林民办教师的副局长想法让加林进了县委通讯组。加林离开深爱他的巧珍,离开他“痛恨”的土地,怀着激动的心情走向城市。而且他笃定这次绝不会再像当年那个只是在县城里读书的学生一样,只是个匆匆过客。他如狂似醉地投入城市、投入工作,有文化、爱读书、会写文章的他“简直成了这个城市的一颗明星”,“他内心里每时每刻都充满了一种骄傲和自豪的感觉,自尊心得到了最大的满足”。

让他自尊心得到满足的不仅来自工作,还来自看似突如其来、实则酝酿已久的爱情。对他喜欢已久又谈得来的高中同学黄亚萍,在加林来到城市工作后要抛弃恋人、与加林恋爱。面对亚萍的追求特别是他们即将走向更大城市的可能,高加林尽管不舍得巧珍但还是接受了亚萍,疯狂地陶醉在罗曼蒂克的热恋中。在人生的这个岔道口,高加林看似成了人生赢家。

一纸揭发信让加林从云端坠落,重新回到村里,“在高三星把加林的铺盖行李箱捎回村的当天晚上,高家村的大部分人都知道了这件事。全村人都很感慨,谁也没有想到小伙子竟然落了这么个下场”。在人生的这个岔道口,高加林被“打回原形”。

然而,本来打算接受狂风暴雨般的嘲讽的他,并没有被乡亲们抛弃。德顺爷爷鼓励他,并且告诉他,巧珍如何维护他还央求大队书记再让他教书,“你的心可千万不能倒了,你也再不要看不起咱这山乡圪塝了”。在人生的这个岔道口,高加林的心倒下又站起,这里面是土地的力量,是亲人的力量。

路遥用高加林短短几年人生岔道口的经历似乎描述了一个人的一生。尽管尚未成年,但我也已遇到过几次人生岔道口,上幼儿园、幼升小、小升初、初升高,还有明年的高考。在每个岔道口,也经历过艰辛、痛苦和迷茫,但是在亲朋的帮助下,我比高加林更早感受到了亲情和关爱的力量。

人生之路还很长,但我相信,只要始终怀抱梦想、正义,脚踏实地,在人生的岔道口就能作出至少无悔的选择。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制