这是一个关于鸟儿迁徙的故事。

“冲锋英雄”是一只赤腹鹰,每年9月,它从湖南长沙“出征”,经广西崇左市出境,途经越南、老挝等五国,穿过马六甲海峡,半年后抵达印度尼西亚的爪哇岛。

来年春天,这只仅120.3克的小鸟又踏上了北归的征程。几个月后,它成功凯旋,回到长沙。在这奔波的近一年里,“冲锋英雄”的飞行里程累计11745.19公里,最快飞行速度达67.7公里/小时……

与“冲锋英雄”的长途跋涉不同,洞庭湖小白鹭“南海姑娘”偏爱“国内休闲游”。

2018年国庆假期的第一天,“南海姑娘”早上7点就从洞庭湖就出发了。3天后的傍晚,它就抵达了3000公里外的目的地:位于广西防城港的北部湾江山半岛。

在这里度过漫长的8个多月后,5月13日,“南海姑娘”才慢悠悠地踏上返程。回家的路,它格外不着急。49天后,慢性子“南海姑娘”才终于回到洞庭湖。

而这一趟路线,一身洁白的“南海姑娘”从防城港一路经过南宁、柳州、桂林、怀化、常德、益阳,跨过漓江、沅江、资江水系,还飞越了巍巍雪峰山……如果把它的迁徙路线绘成图案,就像一颗美丽的钻石。

这样的故事,每天都在周立波团队的眼前上演。

他们的眼睛,是一个不到2克的追踪器。

周立波是湖南城市学院信息与电子工程学院的一名老师,长期从事生态学研究。2012年,他在参与一个课题研究时发现,我国的野生动物追踪器市场长期被国外垄断。正因如此,野生动物资源数据也都被国外掌握。

必须解决这个问题,周立波暗下决心。

黄田是周立波团队的第一个“合伙人”。计算机专业出身的他一直关注野生动物,作为课题组的一员,他和物理学出身的周立波一拍即合。他们成立了研究团队,主攻野生动物追踪技术。

“鸟不像人,鸟可以到处飞,这对追踪器的技术要求比较高。”周立波介绍,由于是佩戴在动物身上,在把追踪器做小、做轻便的同时,还要保证追踪器的稳定性,让追踪器即使处于恶劣的自然环境也能正常运行。

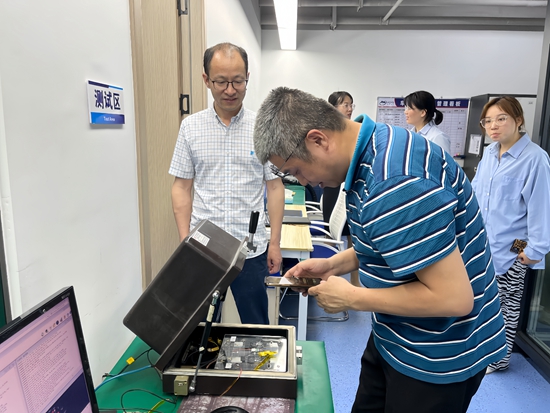

周立波和他的技术团队不断地研究、测试。两年后,团队的第一款野生动物追踪器研发成功,重27克。

今年,第一款追踪器诞生的10年后,周立波团队将追踪器的重量减轻至1.5克,体积相当于一个2分钱硬币。

而他们团队研发的另一款追踪器,不仅可以探寻野生动物的迁徙秘密,还可以给动物们的同伴“打卡拍照”。这款设备的重量,只有20克。

方寸之间,大有乾坤。

周立波团队研发的追踪器具有北斗定位、生命体征监测、视频拍摄、图片拍摄、声音录制等功能,可以通过北斗卫星导航系统、VHF(甚高频通信系统——记者注)、5G物联网、小卫星等进行信息传输。这些设备可以防水,能抵抗强紫外线,并且能适应-40℃至70℃的温差环境。在“太阳能+蓄电池”的能源供应方案“加持”下,这些设备续航时间可以达到5年以上。

这些成果,不仅打破了野生动物追踪技术的国外垄断,还在世界同类技术中“遥遥领先”。

野生动物追踪器可以及时了解动物觅食、求偶、产卵(仔)等过程,为野生动物生活习性研究和野生动物保护提供大量的科学数据,让研究者能构建起一个以科学研究与保护为目标的野生动物物联网。

不仅如此,有了这些追踪器,动物们就像戴上了“护身符”,盗猎者再也不敢轻易对它们“下手”。

现在,周立波团队已经建成了全国最大的野生动物追踪大数据中心,实现了鸟类经度、纬度、高度、时间、气象五维迁徙通道的精准监测,已监测300多个野生动物物种、2万多个野生动物个体。

黄田向记者展示了监测平台的实时数据,一些有趣的故事浮现出来……

2020年10月,一只代号为“4BBRW”的斑尾塍鹬,用了11天的时间,不吃不喝不睡觉,连续飞行了超过1.1万公里。这只长约40厘米的候鸟从美国阿拉斯加出发,斜跨太平洋,最终到达新西兰。国外野生动物检测平台记录下的这趟“史诗般”的长途旅行震惊世界,刷新了鸟类不间断飞行的最长纪录,这种“天赋异禀”的候鸟也因此被称为鸟类“马拉松冠军”。

2016年5月24日,一只名叫“飞飞”的大杜鹃从北京出发,经过云南、印度,然后穿越印度洋抵达非洲。那年秋天,“飞飞”到达了它迁徙的目的地:非洲南部的莫桑比克。2017年6月3日,“飞飞”抵达蒙古国与俄罗斯边境,完成了这趟迁徙的返回之旅。这是一次长达3.2万公里的飞行。这一年,“飞飞”总共跨越了34条边境线,它飞翔的身影掠过了16个国家的上空。大杜鹃也是目前已知的飞行距离最长的鸟类。

迁徙速度最快的是“短跑冠军”红嘴鸥。在南海,它借助气流飞行时速高达230公里。

“随着国家对生态文明建设越来越重视,数据的价值越来越凸显。”黄田介绍,通过分析鸟类的各种数据,可以对禽流感等动物疫情进行监测预警。

而面对航空史上多次出现的“鸟撞飞机”事件,人们通过大数据分析可以掌握候鸟在什么时间段、什么位置、以什么速度经过。有了这些数据,飞机就能在更大程度上避开迁徙的鸟类。

目前,周立波团队已经和清华大学、北京大学、中国科学院、全国鸟类环志中心、荷兰格罗宁根大学等300多家高校、科研机构及自然保护区建立合作关系。团队的技术也被美国、俄罗斯、德国等国家的相关机构广泛应用。

相关研究共获得40多项野生动物卫星追踪核心技术知识产权、3项国际先进水平成果。

张欣淼是周立波团队的成员,参与候鸟“打卡”是她的“必修课”。那段日子,她经常和团队成员一起守候在鸟类迁徙的必经之地,观察、记录,有时候在一个地方一守就是2到3天。“每一次候鸟的振翅高飞都让我感到无比的震撼与感动”,张欣淼说。

“每一只鸟背后都有一个传奇的冒险故事”,周立波团队把这些故事发在网上,吸引了众多粉丝的关注,这些候鸟也许去过非洲,去过北冰洋;也许在迁徙的过程中目睹同伴被偷猎者猎杀;也许在飞越山巅时恰好遭遇了一场雷暴……

“追踪器记录着每个动物背后的故事,可以让人们更加了解它们,从而唤醒人们保护野生动物的意识。”在周立波看来,野生动物追踪器就像动物的“身份证”,记录着它们的生活,也赋予了它们“新的身份和灵魂”。

团队和山东聊城的林业部门曾经救下了3只严重中毒的白枕鹤。经救助伤愈后,团队将追踪器戴在了其中一只白枕鹤“超超”身上。卫星追踪器记录了这3只白枕鹤迁徙、觅食、求偶等过程。

3个“小伙伴”一开始结伴而行,如今,同伴已经不见踪迹,千山暮雪,万里层云,只剩“超超”独自飞翔,坚持着它的环球旅行。“不知道今年‘超超’会不会回来”,周立波一直牵挂着它。

周立波团队曾经写过一封名为《致大自然的精灵》的信,在信中他们这样写下:“我们时刻守候你的回信,分享你重逢的欢乐,感受你一路的风霜雨雪,倾听你的艰辛与忧伤,见证你回归的足迹。”

中青报·中青网记者 蔡华丽 通讯员 李谌涵

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇