6年前的7月19日下午,罗义在四川省绵阳市安州区一个建筑工地上中暑晕倒。

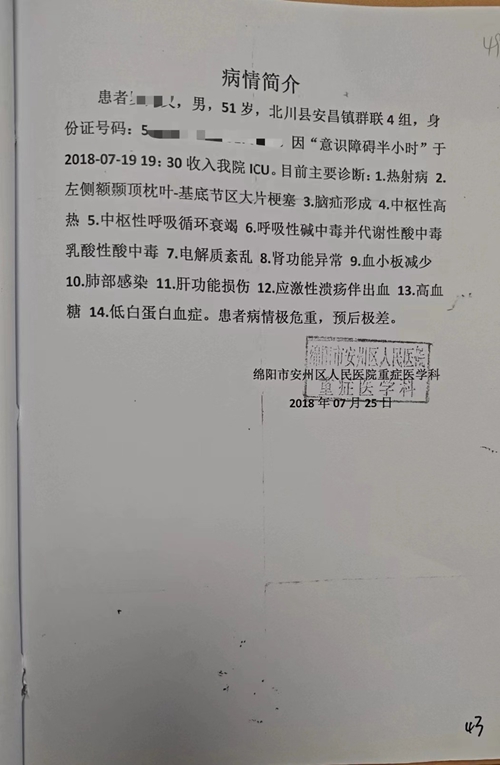

这是他来这个工地打工的第三天。他的工作环境,是一个几米深、约100米宽的基坑,头顶太阳直射。这个住宅区项目正在打地基,他负责支模,搭建建筑框架。入院时,罗义体温超40摄氏度,被诊断为“热射病”——中暑最严重的一种,马上被推进重症监护室。中暑晕倒时,他头部着地,产生挫伤,这和高温一起导致他颅内压升高,医生为他的头骨开了小孔减压。6天后,罗义还是抢救无效去世。

这位农民工当时51岁,是一个农村家庭的顶梁柱。虽然罗义没有劳动合同,但晕倒前一天,项目刚刚给他买上工伤保险,这使他顺理成章拥有工伤理赔的权利,只需按流程去人力资源和社会保障部门进行工伤认定。

可这条路走得艰难。直到今年5月15日,家属才拿到75.6万元的工伤死亡赔偿款。

近6年间,至少两位检察官、7位律师为此奔波。今年4月2日,该案在四川省高级人民法院(以下简称“四川省高院”)开庭,四川省人民检察院(以下简称“四川省检察院”)检察长出庭支持抗诉,四川省高院院长任审判长。

四川省检察院工作人员告诉中青报·中青网记者,“两长同庭”的设置不常见,目的是宣告案件重要性,强化社会对这一事实的认识:职业性中暑属于职业病,可以认定为工伤。该案也被纳入最高检印发的典型案例。

不予认定工伤

2018年夏天是那时“有史以来最热的夏天”。当年7月14日至8月15日,中央气象台首次连续发布33天高温预警。四川升博律师事务所距离罗义工作的工地不过100米,律师程蟒在那里工作,他知道事发那几天有多热。

但是,他对高温致伤致死的情况还很陌生。他从1998年开始执业,这是第一次听说热射病——一种发病快、死亡率较高的疾病。

他接下这个案子时没多想。从传统工伤认定思路来看,罗义在工地晕倒后死亡,倒地时还挫伤了头部,这很符合“三工”因素认定工伤的条件——在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害。

通俗地说,工伤分为事故工伤和职业病工伤。在工伤保障体系中,这是两种截然不同的情形。前者多为外伤,由一次事故造成,后者与长期职业环境有关。程蟒想走的就是第一条路。

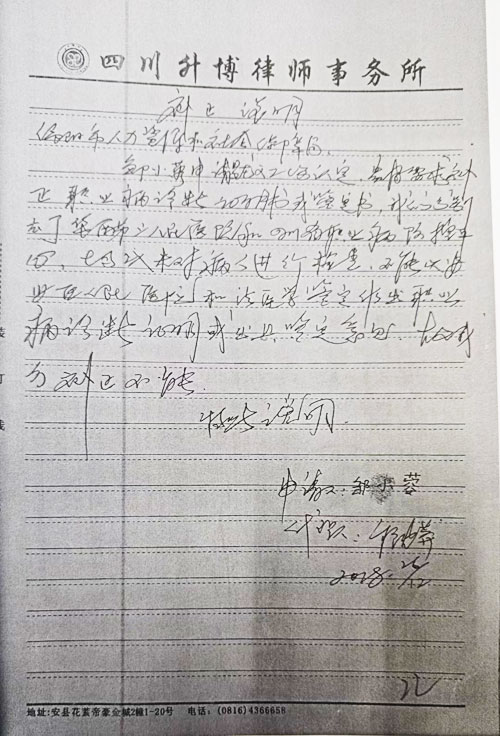

从这个思路来看,“应该是很平常的一个案件。”程蟒回忆。考虑到家属手里不宽裕,他甚至没收代理费,告诉罗曦,“如果官司打赢了再给钱,如果官司没打赢的话就算了”。

其实,劳动者工作时中暑,走“职业病”的路来认定工伤,是一个在制度设计中早就被确定的、清晰的路径。根据《工伤保险条例》第十四条,患职业病的应当认定为工伤。现行的《职业病分类和目录》发布于2013年,其中,在物理性因素导致的职业病中,第一项就是中暑。甚至我国2002年、1987年公布的职业病名单中,中暑已然在列。

但包括程蟒在内,许多人对此并不熟悉。据长江网消息,截至2019年9月4日,武汉市当年高温中暑报告病例572例,只有一名木工向武汉市职业病防治院申请了职业病诊断。

更重要的是,相比职业病工伤,事故工伤的认定环节更少。头部挫伤也是罗义的死因之一,如果能认定事故工伤,对程蟒和当事人来说更好。但后来的司法鉴定和工友证言,使得这一思路无法被严密论证。司法鉴定报告上写道:热射病、日射病成立;倒地过程中头部着地并颅内损伤的可能性较大。“可能”一词意味着讨论空间。工友的证言提到:“下午7点左右,罗义正在往工地外走时,突然发生中暑,倒在地上。”其中也没有提到“头部着地”。

2018年10月29日,罗义家属向绵阳市人力资源和社会保障局(以下简称“绵阳市人社局”)申请工伤认定,11月9日,绵阳市人社局通知要求补交职业病诊断证明书。

这意味着,程蟒只能回到职业病这条路上来。团队的当务之急是取得一份关键证据:具有职业病诊断资质的医疗机构出具的职业病诊断证明书。

和医院的普通诊断不同,职业病诊断要在专门机构进行。我国有132种法定职业病,截至2018年年底,全国有职业病诊断机构478家。每家诊断机构拥有的诊断资质不同。职业病诊断医生只能对自己考取资格证的职业病类别进行诊断,除了要确认病情、死因,还要建立职业史与疾病之间的因果关系。

绵阳市人社局给了15天补正(法律用语,指补充修正——记者注)期限。程蟒和同事开始寻找诊断机构。

当时,他们发现,绵阳市有几家职业病诊断机构,却没有职业性中暑的诊断资质。四川省只有两家有职业性中暑诊断资质的机构,都在成都。程蟒说,团队里几个律师打了很多通电话,医院表示,要病人本人来才可以受理。律师挂号来到成都的医院后,医生说可以凭当时医院开具的病例和尸检报告来诊断,但需要用人单位配合出具职业史证明。

职业史证明信只有一页纸,要写有“工种、工作时长、接触职业危害因素”,盖上用人单位公章。就罗义的情况,要在危害因素这一栏写上:高温。

这是最难的一步。起初向人社局申请工伤认定,该建筑公司还在申请表上盖了章,但后来不愿再配合。事故发生后,该公司曾和家属签署补偿协议,补偿家属30多万元(除医药费外)。公司提出,要把钱退回,他们才配合。其实工伤保险赔偿款由工伤保险基金承担,单位不需出钱。但根据现行法规,用人单位可能会因为未提供足够劳动保护措施而受到行政处罚。

而且,公司与家属签署的只是“补偿协议”。一位法律人士解释,补偿与赔偿不同,补偿只是“出于同情”,不代表家属放弃了任何工伤赔偿的权利,双方协议中也明确提到,不会以任何理由将这笔钱索回。

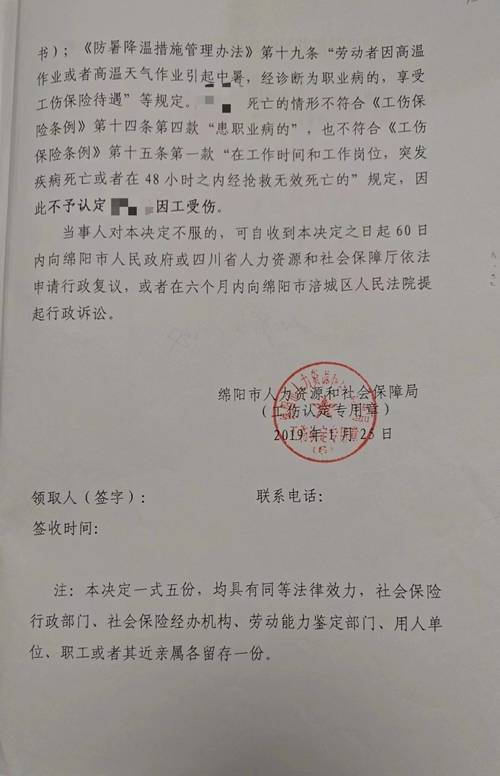

补正期限已到,职业病诊断证明没能开出。很快,绵阳市人社局作出不予认定工伤的决定。

父亲去世后,罗曦吃不下、睡不着,一周瘦了10斤。压力大,她哭也哭不出来。那几年,她除了上班就是在跑维权的事。她不想放弃:“这个事情最后要有个结果。”

检察官介入

案子来到绵阳市人民检察院(以下简称“绵阳市检察院”)检察官吴洋面前时,又过了两年,是2021年2月了。

吴洋看到的是一份几百页的案卷。里面有法院一审、二审、再审被裁定驳回的材料——一个案子要充分尝试了法院的救济渠道,才能最终走到检察官面前。从业以来,程蟒代理过上千起案子,走到申请检察院监督这一步的只有个位数。

这份几百页的案卷,显示着家属与律师的又一段努力:

由于不服绵阳市人社局认定结果,2019年5月,家属向绵阳市安州区人民法院提起行政诉讼。法院判决,绵阳市人社局认定结果错误,限期重新认定。

当时的法院意见与程蟒最初的思路一致:在工作时间和工作场所内,因工作原因(高温环境中连续工作)受到事故(中暑后突然晕倒,致头部着地)伤害。

绵阳市人社局不服一审结果,又向绵阳市中级人民法院(以下简称“绵阳中院”)提起二审诉讼,二审意见指出一审的漏洞:罗义摔倒时头部着地一事,没有充分证据;他虽患有热射病,但没有职业病诊断证明,不能证明这是“职业病”。

二审法院判决绵阳市人社局胜诉。家属向四川省高院提起再审请求,很快被驳回。

检察官吴洋干了20多年检察监督了,看到案卷,他觉得,由于缺乏证据,人社局的认定结果、法院二审判决都没错。客观上说,他反而觉得一审判决有点“同情弱者”了,证据弱。而人社局也有保护国家资金安全的义务,“这是天然的职责”,他们按照现有证据作出决定,吴洋认为没问题。

这位检察官说,这种案子如果简单处理,可以结案了,作出“不支持监督”的结论。

“这样做我们也没有错的,法院也没有错,人社局也没有错。但我们始终在想一个问题——老百姓怎么感受到公平?”吴洋说。

“给他一个诊断的机会,这个对他是最公平的。”吴洋还是绕回职业病诊断这个关键证据上。

律师整理了一份四川省内具有职业性中暑诊断资质的医疗机构名单,吴洋照着名单,在地图上搜出医院咨询电话,以家属名义,说明罗义的情况,一层层转机到对应的科室咨询电话。他打了十几个电话,有德阳的、广元的,包括成都的省级医院,电话中答复都是不受理,原因大多是“没在这里就医”。

由于在电话中被轮番拒绝,在当地新冠疫情严重的2021年9月,吴洋开了检察院的介绍信,和律师一起到了成都的四川大学华西第四医院(以下简称“华西四院”)。他和当时坐诊的医生谈了很久,医生没有拒绝受理,但还是提出需用人单位出具职业史证明。

回到绵阳,吴洋以检察官身份去过两次用人单位,甚至拉上安州区检察院的领导一同前往。公司老总来接待他们,但仍“找各种理由”不出具材料。

根据2018年12月修订的《中华人民共和国职业病防治法》,用人单位不配合出具职业史证明,职业病诊断医疗机构可以请当地卫生行政部门介入。吴洋记得,华西四院给绵阳市安州区卫生健康局发了函,他自己也去该局问过,遭到了拒绝。

中青报·中青网记者看到一份该卫生健康局给华西四院的盖章书面回函,时间落款为2022年3月22日。回函表示:此事发生于2018年7月,应适用2017年第三次修正的职业病防治法。当时,承担该职责的是“安全生产监督管理部门”,而非2018年12月第四次修正的职业病防治法中规定的“卫生行政部门”。

这条路还是走不通,无奈之下,吴洋和华西四院提出一个“变通的方法”,由检察院来出一份证明给医院。

吴洋说,罗义的职业史,在法院一审二审中,属于“已经查明的事实”,他把案卷中能够证明他工作内容、接触高温的内容摘出,写了一份证明。“我们检察院负责任的,我们检察院盖章的。”这是绵阳市检察院第一次向医疗机构出具这样的材料。

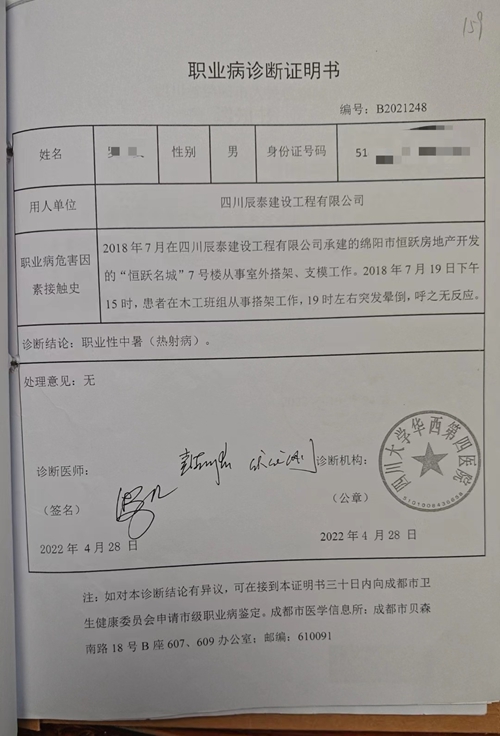

华西四院最终接受了这份破例得来的证明。2022年4月28日,3位医生共同为罗义出具了《职业病诊断证明书》,诊断罗义为“职业性中暑(热射病)”。此时,距离罗义死亡已近4年。

据此新证据,绵阳市检察院向绵阳市中级人民法院提出再审检察建议,建议启动再审。但证据未被绵阳中院采纳。后来,吴洋听说,法院内部存在争议,有人认为这份证据出现太晚,需要推敲。

对检察官来说,这又是一个可以放弃的时刻,大多数案子走到这一步就停了。但吴洋想不通,他觉得证据效力足。经集体讨论,2023年2月13日,绵阳市检察院提请四川省检察院向四川省高院抗诉。

后来吴洋对中青报·中青网记者回忆:“我们要感谢省检察院,我们的路也只有提请省检察院抗诉,如果省检察院不支持,我们也就没有任何办法了。”

激活睡眠条款

2023年2月,四川省检察院接手该案,启动了新一轮调查。案件承办人魏薇到绵阳七八次,走访绵阳市人社局、用人单位、律师、检察官、家属,所有的细节从头去问。2023年11月14日,根据调查结果,四川省检察院最终向四川省高院提出抗诉。

案件也得到四川省高院重视。魏薇说,进入抗诉阶段后,两院就细节问题分歧不断,最终他们达成的一致是:“死者家属最初不能提交职业病诊断证明是客观原因造成的,不应该让当事人承担不利后果。”

2024年3月29日,两院少见地联合向绵阳市人社局制发司法(检察)建议书,建议绵阳市人社局重新启动工伤认定程序。魏薇解释,以前往往是一家来出,叫司法建议或检察建议。此前,四川省检察院也提出过向人社部门制发检察建议,绵阳市人社局表示,绵阳中院二审判决仍在生效,不能仅依据检察建议重新启动认定。

4月2日,四川省高院的法庭上,绵阳市人社局当庭表示将根据新证据重新启动工伤认定程序,当事人表示,愿意撤回向四川省高院的再审请求。法官准许,终结再审程序。5月15日,家属收到了76.5万元工伤赔偿款。

这场庭审旁听者中,来自四川省人力资源和社会保障厅、卫生健康委、华西四院、四川大学法学院的代表受邀旁听。魏薇告诉中青报·中青网记者,四川省检察院将和四川省高院制发社会治理建议,建议省人力资源和社会保障厅、卫生健康部门完善工作,不让该案暴露出的问题重复出现。

回顾案情,检察官吴洋和律师程蟒总觉得,制度设计存在问题:这条路是被堵住的,当事人没有获得诊断的机会,是“死循环”。

而华西四院一位参与罗义职业病诊断的医生告诉中青报·中青网记者,他认为,职业病诊断流程是比较完善的,“大家能够按照国家的规定来自觉负起自己的责任,整个应该是没有什么阻碍的”。

我国现行的职业病诊断管理制度,主要由一部法律和一份文件写就:2018年修订的职业病防治法与2021年发布的《职业病诊断与鉴定管理办法》(国家卫生健康委员会第6号令)(以下简称“6号令”)。两者多数条款相似。

其中,对诊断流程中可能出现的问题,确有丰富的制度设计。

职业病防治法与6号令都明确:劳动者依法要求进行职业病诊断的,“职业病诊断机构不得拒绝劳动者进行职业病诊断的要求”。

吴洋和程蟒都告诉中青报·中青网记者,在2018-2021年间,他们以家属名义,拨打省内十几家具有职业性中暑诊断资质的医疗机构咨询电话,包括成都的省属医院,都曾因“患者本人要来”“没在这里就医”被拒绝过。

前述华西四院参与罗义诊断的医生告诉记者,医院其实没有这样的要求,只要病历、诊断等资料完整,不是必须患者本人前来。济南医院职业病科副主任医师王焱向中青报·中青网记者说,济南医院也没有这种要求,这类针对热射病的回顾性诊断一直可以做。

律师管铁流专业代理职业病案件多年,他说,他还从未遇到过诊断机构以“没在这里就医”拒绝的情况。但是近两年,他在工作中确实至少了解到10个案例,劳动者都遇到诊断机构的拒绝,“想不到的一些理由”。2022年一次噪声聋患者的咨询中,患者强调深圳市一家诊断机构要求必须有单位出函才受理,而要用人单位先出函医院才能受理,其实是2002年的制度了。

2022年,山东崇辩律师事务所律师朱晓凯也代理过一起热射病认定工伤案。他的经验是,诊断机构受理还是较为通畅的,案子还是卡在下一步:用人单位向诊断机构出具职业史证明信。

前述6号令提到:职业病诊断机构进行职业病诊断时,应当书面通知劳动者所在的用人单位提供职业病诊断资料,用人单位应当在接到通知后的十日内如实提供。

实际工作中,王焱向记者介绍,医院接诊后都会给用人单位去函,以EMS形式邮寄,要求在规定期限内提供资料。但朱晓凯说,他的感觉是,其实这种函“就像银行发的催还账单一样”,效力不大。

如果医院的公函起不到作用,6号令第二十四条规定:职业病诊断机构可以依法提请卫生健康主管部门督促用人单位提供。

朱晓凯办理的案子经历过这一环节。虽然后来各种原因促成下,该案成功拿到了职业史证明信,但他的感知是:“大部分这种监督只是起到一个调解作用。无非就是去给喊一喊,企业不配合他也没办法。”相比之下,他觉得劳动关系确认环节中,劳动监察的执法力度要强得多,有罚款有公示。

如果卫生健康部门介入后,依然获取不了职业史证明,6号令第二十八条规定:职业病诊断机构应当结合劳动者的临床表现、辅助检查结果和劳动者的职业史、职业病危害接触史,并参考劳动者自述或工友旁证资料、卫生健康等有关部门提供的日常监督检查信息等,作出职业病诊断结论。

职业病防治法中也有相似条款。2011年,修正案草案中首次出现这一条款,当时,北京义联劳动法援助与研究中心主任黄乐平发表意见称:“可参考劳动者自述”是修正案草案的一大亮点,如果能够实施到位的话,对于化解职业病诊断难的问题是往前迈出了一大步。

但2022年,黄乐平接受中青报·中青网记者采访时曾提到,实践中,“职业病鉴定机构很少依据劳动者的自述进行职业病诊断”。管铁流对此的感受相似,“我们的诊断鉴定机构包括卫生部门,都不敢”。

程蟒能理解医生的处境,在他看来,在没有用人单位证明下作出诊断,医院会“把自己置于风险之中”,有被用人单位起诉的风险。

探路

“大家都不懂。都没有见过,都是在探路。”朱晓凯说,热射病认定工伤,这是一条“少有人走过的路”。

受全球气候变暖影响,2023年,我国全年平均气温比2018年又上升了0.41摄氏度。

职业性中暑分为热痉挛、热衰竭、热射病三型,严重程度依次升高。王焱告诉记者,近几年来到济南医院做职业病诊断的中暑病人中,属热射病型的最多。王焱说,热射病治疗过程花费高,经常要住院一个月,还要用到昂贵医疗器械,花20万元是常有的。认定工伤后,劳动者至少能报销这笔巨额医药费。

有律师此前对媒体提到,热射病认定工伤过程之难,主要来自两部分。一是确认劳动关系难,大学生暑假工、层层分包的工人,很难确定劳动关系。二是职业病诊断难。因为热射病属于疾病,不能认定事故工伤,而要走职业病诊断流程。

在罗义案中,第一个环节的难被跳过。他虽没有劳动合同,但项目为他购买了工伤保险,这使他不需要大费周折去证明劳动关系。这和一项政策有关,2014年后,多地明确“先参保,后开工”原则,有工伤保险参保证明,才能核发施工许可证。

罗义案难点主要在下一环节,职业病诊断。

程蟒也有疑问:既然职业病诊断过程如此繁琐,跳过职业病诊断直接按照事故工伤认定,是否行得通?热射病发病急,在主观上给人感觉像“事故”。

我国现行《职业病分类和目录》中有132种职业病,多为慢性病,急性中暑和急性中毒较为特殊,发病急、发病快。此前也有对急性中毒的讨论称,急性中毒是否可跳过职业病诊断环节,简化步骤。律师管铁流介绍,现实中,大部分急性中毒还需要职业病诊断,但诸如氨气急性泄漏事故,患者可能不需要职业病诊断,可直接去认定工伤,“作为安全生产事故”。

但实践告诉他,简化流程并不就是万全之策。

事故工伤多为外伤,治疗往往是一次性的。而职业病是疾病,多有后遗症,就医需求在后续缓慢出现。管铁流介绍:“直接让他去做(事故)工伤认定的人,他本身是一片好意,因为这个(职业病)诊断费时费力。”但是,绕过职业病诊断直接认定工伤后,后遗症的后续治疗费用报销会出现麻烦。

律师朱晓凯看到的是另一重矛盾。他说,工伤案,尤其是职业病工伤案走下来,程序很多,如果每个环节都充分博弈,起码要七八个诉讼。这些流程的设计有合理之处,例如劳动仲裁前置,本是为了保护劳动者。但现实中,用人单位会用尽所有法定程序去拖时间,家属等着用钱治病,往往就无奈和用人单位“和解”了。他代理的那起热射病认定工伤案,在劳动关系确认环节已经花了很久,走到用人单位出具职业史证明信这步时,用人单位还在拖,当事人都快过了工伤认定的申请时效。

有时,漫长的维权路也考验着人性。朱晓凯观察,奔波维权的主要是患者子女。朱晓凯说,有时候,越是懂法的子女,越容易畏难,放弃维权,选择吃点亏,和用人单位“私了”。

4月28日,最高人民检察院印发《检察机关依法维护劳动者合法权益典型案例》,罗义一案入选。

回顾近6年的维权路,罗曦说,她感到“很庆幸”,“要是遇到一个稍微不负责任的律师或是检察官,这个事情根本就走不到头”。她正从父亲去世的阴影中走出。她和父亲关系一向很好。电话里,父亲总是说开心事,但罗曦还是观察出父亲打工辛苦。他曾在青海打工两年,被晒得很黑。

他们的最后对话是在事发两天前。电话里,罗义说他从外地回来了,在绵阳找了活儿,工地就在罗曦租的房子不远处。罗曦很高兴,让父亲来她这住,父亲说“好”。

维权成功后,罗曦制作了6面锦旗,吴洋一面,绵阳市检察院集体一面,律所两面,四川省检察院两面。最终一面也没有成功送出去。四川省检察院检察长回复,这只是他们的本职工作。

(为保护当事人隐私,文中罗义、罗曦为化名)

中青报·中青网记者 郭玉洁

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制