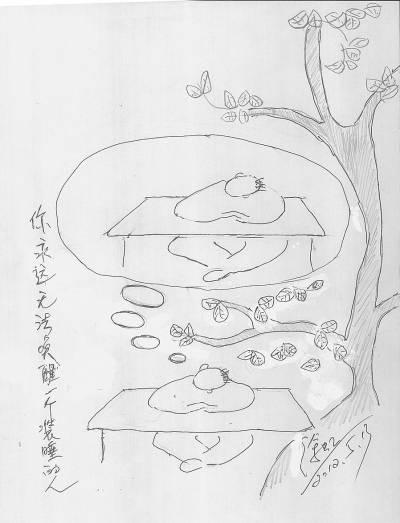

“谎言一旦变成赤裸裸,信任的支柱便被抽离,此时支撑谎言继续运转的动力要么是利益要么是暴力。赤裸裸的谎言不再承诺造梦的功能,但它依旧可以让每一个人继续生存在一个虚假的空间里……大伙儿集体在装睡。”

装睡可以视为多种状态的概括,既包括生理上的伪装睡眠,也可以指精神上对外在的拒绝——否认存在,怀疑一切,并且也不准备改变所嘲讽的事物,这样一种姿态。当下,精神上“装睡”的人可不少,用《你永远都无法叫醒一个装睡的人》这本书作者周濂的话来说,“当失败成为习惯,当对改变不抱信心,我们也就只剩下‘我不相信’这句喊话。更有甚者,还会发展成为‘我不相信’强迫症。症状较轻的每当读到新闻报道……第一反应一概是我不相信这是事实的真相;症状较重的则惯用阴谋论去揣度整个世界。他们奉行另一个‘两个凡是’原则:凡是你竭力主张的一定都是假的,凡是我能设想到的最坏可能性就是真的。”

精神上“装睡”,大概都能找到事出之因。但无论如何,发展到目前怀疑一切——对行善举之人说三道四,认为他人挖空心思作秀,非要用自己臆想的不良动机与事主挂钩;对独立参选人大代表的公民表示不屑,认为其在捞政治资本;对大小明星或喜结良缘或推出新作或参与公益活动,都第一时间在跟帖或微博上,挖出明星过往丑事,从人品上否定他人的一切;如果有人因为帮助他人而遭遇误解乃至伤害,那么很容易招致一连串的冷嘲热讽……周濂在这本书的自序中谈到,这样的“装睡”,本质上是失败主义、犬儒主义的表现,即“用昏暗的眼神去审视昏暗的世界”。很显然,在客观事实不能印证恶意揣度的时候,许多人会选择遗忘,然后将注意力聚焦在少部分得到验证的猜测,进而对世界投以更加昏暗的眼神。

我很认同作者的一句话,“每个人的自我改善是改善这个世界的必由之路”。揣度并非议他人及有关事件,如果抹掉理性,又同时拒绝理解、同情、正义、积极等思维,那么实际上是把自己放在了自己所言所指向的层次,等于价值层面的自我放逐。书中《“不就是”与“又怎样”》一文提到了这种自我放逐的典型表现,即以口头禅“不就是”消解一切理论差异及价值意义、以“又怎样”取消所有行动意义。两者叠加在一起,备显懦弱与不堪。

周濂举例指出,有人在读了史论著作后会说,“政治不就是权力之争吗,谁比谁更具道德优势呢?再者说了,虽然每个人都有权利知道真相,但或许不了解真相反倒比了解好——了解又怎样?或者继续这样,或者告白天下,但是到底哪一种对人们更好,却也未为可知”。这样的话、这样一套逻辑,我们是不是经常从文章中,包括自己写下的日志、名家转述的随笔中都能看到呢?看似深刻,实则表达出的,是一种戏弄价值的痞气,消融对价值的信仰。

周濂自2005年至今在中国人民大学哲学系任教,他在这本书中也举出了校园里的“装睡”表现,并就其成因做了分析。有学生曾向他抱怨,称某门考试中同学们大多在作弊,但监考老师却不闻不问,于是这名同学愤而起身走到第一排坐下,眼不见为净。周濂说,自己无法预知这名同学下一次是否仍有起身离开的理由和勇气,这是一种悲哀,因为大学生应该拥有的“德性”,是“公平游戏”的精神。但无论是现在的校园文化、学生群体中的亚文化(交往规则),还是校方搭建的制度环境、评价体系,都在为学生背弃上述精神、原则提供空间或动力。休谟曾说,“如果我独自一人把严厉的约束加于自己,而其他人却在那里为所欲为,那么我就会由于正直而成为呆子了”。现在可说的是,人们乐于做搭便车者,嘲笑仅存不多的呆子们是“大忠似伪,以博直名”,以偷奸耍滑为荣,以诚信守常为耻。可以说,这正是一代又一代青年学子丢弃理想、价值、信念、操守及其他一切需要守护的德行而选择“装睡”的根本原因。

他在《你永远都无法叫醒一个装睡的人》书中同名文章提到,“谎言一旦变成赤裸裸,信任的支柱便被抽离,此时支撑谎言继续运转的动力要么是利益要么是暴力。赤裸裸的谎言不再承诺造梦的功能,但它依旧可以让每一个人继续生存在一个虚假的空间里……大伙儿集体在装睡。”

我们什么时候才能摆脱装睡,不做“没有头脑的愤青”,“不做浅薄的自由主义者”,不做“没有心肝的保守主义者”,不做“替既得利益者说话的国家主义者”,不做“理想高蹈的空想主义者”,不因“见事太明”而“行事则失其勇”呢?事实上,一个国家、一个社会,“每个人的自我改善是改善这个世界的必由之路”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制