【冰点特稿】:第334个名字

天津蓟县,元宝山庄陵园里的遗体捐献者纪念碑。

每个名字都是一个墓碑。家属会在上面粘上小花。

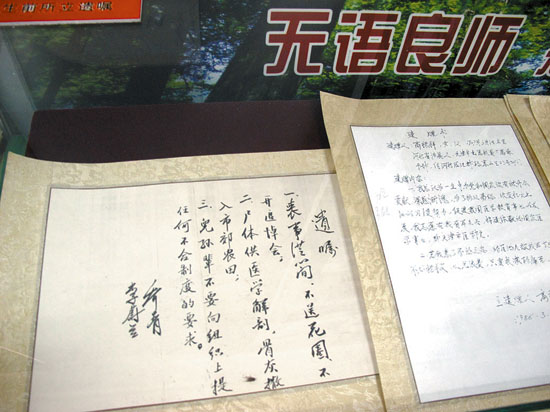

生命意义展室里陈列的遗书,有的工整,有的潦草。

创始校长的心脏等器官留在天津医科大学展出,教人“理解生命意义”。

一切都是按开诚老人生前的意愿进行的。

没有葬礼、没有挽联。最后的告别是在天津一家医院5平方米逼仄的太平间举行的。20多名亲友几乎背贴冰柜,前贴老人的遗体,一个紧挨一个,把白菊花轻轻放下,默默走上一圈。家属自带的录音机播放着一段轻柔的音乐。午后的阳光,照着老人清瘦的脸和红色的帽子。

整个过程不超过两分钟。

数米之外,是车水马龙的大街,人们热腾腾的生活如常。

正如老人设想的一样,最终他去的不是墓地,而是门口停着的一辆略显破旧的白色金杯车。车开往天津医科大学。不用太久,他会变成一块块、一片片,甚至他的头发都会变成小切片,被放在医学院学生的显微镜下。这些初学医的后生们将从老人身上,认识第一根神经、第一根动脉。

2010年12月2日,78岁的开诚没有离开这个世界,他只是换了一种存在方式。他是天津市全年的第8位、有记录的第334位遗体捐献者。

在最美最安静的地方展示生命的意义

49岁的袁武记不清这是第二百多少次坐在这样的车里了。他用那双常年被药水浸泡得发白的手,把装有开诚老人的不锈钢箱子抬上车,然后坐在老人前面——那是他多年的固定位置。

这位做解剖工作30年的天津医科大学高级实验员,把每次接遗体捐献者都说成“请”。

有时候大半夜、年三十、年初一,他也要去“请”人。多年来,他几乎没怎么穿过颜色鲜亮的衣服。

车子徐徐开到医科大学解剖楼。在这栋终年弥漫着福尔马林味道的灰色老建筑里,刚刚落下人生幕布的遗体捐献者,将有最后一段特别的“生命之旅”。

他们的身体在解剖楼,关于他们生前情况的3页纸的记录在一路之隔的行政楼教务处,而真正纪念他们的地方在距离解剖楼和行政楼近100米的教学楼内。

3处构成一个等腰三角形。顶端是一间“生命意义展室”。

学校把最美的教学楼一楼尽头最安静的那间屋子,布置成了国内第一间纪念遗体捐献者的展室,并以“生命意义”命名。这里陈列着所有捐献者的遗书。

在这个“三角形”内,死亡不再是忌讳,生命的价值得到开敞。

遗体一旦进入解剖楼,身份将彻底消失,只有一个个编号。开诚老人就是最新的一个编号。无论来时盖着党旗,还是身穿最简陋的衣裳,无论年龄、信仰、民族,“所有人都一样”。

这段“旅程”是从袁武的手开始的。他会轻手轻脚,像“给活人脱衣服”一样,脱掉袜子、裤子、上衣。哪怕身体已经僵硬,他也不会使用剪刀。脱下的衣物放在一个专门的柜子里,等待集中焚毁。

“旅程”还会继续,经过一双双实验员的手、老师的手,最后遗体进入一间60多平方米的解剖教室。

解剖课有简短的开课仪式,所有的学生都被要求默哀30秒,向尸体鞠躬致敬。老师告诉学生,本学期,这具遗体就为同学们服务了,想要成为好大夫,就要像对待真正的病人一样对待尸体。任何操作失误,在临床上都可能导致真正的死亡。

毕业后留校任教的陆于宏还记得自己当学生时第一次切下手术刀的感受:没有恐惧,只有神圣感。

动手之前,一些外国留学生会按照各自的宗教仪式,为死者祷告。有人会专门带来白布裹着尸体,用手绢盖住死者的脸,尽管死者的脸部已经被学校用塑料布蒙住了。

刀接触身体时,有人会亲切地打声招呼:大爷,我们开始了!做到中途,需要把尸体反过来,他们会说:大爷,咱们翻个身!一间解剖室同时摆放3具尸体,3个小组同时做实验,有学生会略显骄傲地比较:看,我们的大爷身体又瘦又结实!

在初学解剖的学生眼里,他们最关心的是遗体的胖瘦——因为胖人脂肪多,找到大血管、神经、组织的难度要大些。

几乎没人觉得这些尸体是可怕的、冰冷的,有人会喝着牛奶吃着煎饼果子去上解剖课,有人则聚精会神,“恨不得整日趴到尸体上研究”,舍不得下课。

每次解剖课快结课时,即使再匆忙,学生们也会不厌其烦地一寸寸把皮肤覆盖好,让死者尽量看起来“完好如初”。而这并非课程的硬性要求。

考试前,有同学会在白天躺过尸体的解剖台边温书,累了就趴在尸体躺过的地方眯上一小会儿。陆于宏说,很多学生都有过这样的夜读。

最后一堂解剖课,所有人会向已残缺的遗体鞠躬感谢。

最近,解剖教研室主任李云生在《欧洲泌尿科学——铂金》杂志上发表了一篇分量很重的论文,这篇论文他运用了20具尸体的原始资料。

他说,这些死者也是论文的作者,“他们的价值就像杂志的名称一样,‘铂金’,比黄金还珍贵。”

| 第 | [1] | [2] | [3] | 页 | 下一页 |