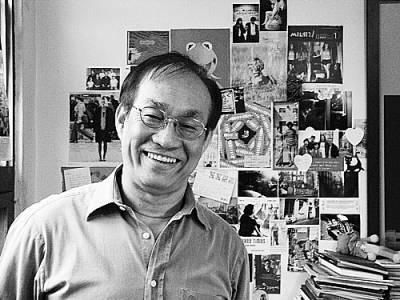

廖庆松手握一把无形的“剪刀”。这把“剪刀”让他被尊称为“台湾新电影保姆”。从上世纪70年代开始,30多年来他几乎和台湾每一位重要的导演都合作过,由他操刀剪辑的电影超过70部。他的经历,被形容为“就像是一本台湾艺术电影史”。

“只要拍完交给小廖就好了。”据说,这是侯孝贤导演最常说的一句话。从1973年的第一部纪录片开始,廖庆松与侯孝贤两人一合作就是30多年。所以,如今有人这样列举廖庆松的剪辑作品:《多桑》、《海滩的一天》、《练习曲》、《十七岁的单车》、《姨妈的后现代生活》,以及——侯孝贤导演的所有电影。

“剪接对我而言,从来不只是剪故事,它有一种气氛与感觉在。就像罗丹雕塑,他会从石头里去找灵魂。每部影片都是一个影像雕塑,那个影像不是我去设计,而是用心去感受影片,去表达它本身的样貌。”廖庆松说。

影片到了他手里,他就像个裁缝一样,按自己的理解,把电影裁剪出来。他剪辑过获得第39届金马奖“最佳纪录片奖”的《山有多高》。这是导演汤湘竹在儿子出生之后,对父子关系有了新的感悟,于是带父亲去湖南老家探亲的故事。

廖庆松把原本初剪片的次序打乱,让影片中老人的影像与新生儿的片段互相穿插,透过新生命,观众们会体悟到老人的岁月在慢慢消逝的感觉。放映时,很多人看了都默默拭泪。

他也在下面看,但思考的是:“这个纪录片会不会太好看了?纪录片似乎不应该这么好看。”

有时候,影片甚至会在他的修剪下改变主题。一部本来的主题是“偷渡”的电影,拍摄出的效果不尽如人意。廖庆松看着素材片,觉得其中最动人、拍得最漂亮的部分是感情,于是他把偷渡变成了影片的背景,把影片的重点放在了兄弟之情上。

结果片子出来,导演自己看了都目瞪口呆,问廖庆松:“我的片子还可以这样剪?”

廖庆松与电影的缘分由来已久。小时候,他陪着住巷子斜对面的小朋友去给在剧院工作的父亲送饭,常常趁机溜进放映厅,无声无息地坐在最后一排,等待下午即将开场的电影。

他还曾捡回家一架废弃的放映机镜头,钉木箱,架灯泡,自己搜集了照片和画片,在墙上一格格放映起“电影”来。小伙伴要来看,还得交上个一毛两毛票钱。

廖庆松解释不了为什么小时候对这个游戏情有独钟。“好像生来就是做这一行的。”他笑笑说。

不过,廖庆松正式与台湾电影结缘,是在1972年。当时,他在报纸上看到一份电影技术人员培训班的招生广告,便去报考。两百多个人里取二三十个,他也被录取了。要到多年后回望的时候,人们才会发觉,那时,台湾电影正在酝酿着一个新时代。

从训练班出来没多久,他就遇上了一个以后会让他“很头疼”的人。那时,一个阳光的年轻人每天踩着双布鞋、背着一个蓝布小布袋就出现在电影公司里,貌不惊人地当着场记。后来了解华语电影的人都知道这个年轻人的名字了。他叫侯孝贤。

这对黄金搭档一合作就是30多年。可很多经典之作的背后,是无数的艰辛,尤其在当年,信息流通与技术远没有如今方便。

廖庆松的学生时代,电影和理论书籍还是难得一见的事物,他学剪辑的方式,就是看电视,连烹饪节目也不放过,边看边记录着别人的拍摄与镜头转换方法,把所有电视节目都“抄”下来,累积了一本本厚厚的笔记。到后来,在电视机前观看美国转播的世运会,他可以根据画面把场上每台摄影机的位置与拍摄任务都找出来。

听起来像是一个苦学成材的故事,但廖庆松回忆起来开心得很,这些事情“傻傻的”,可都是他“年轻的时候超爱的”。

很多电影理论的书,廖庆松都是进入电影圈之后才读到的,对他而言,这些书读起来犹如故人来,因为他的笔记本上都已经整理过那些规则。

初入行时,廖庆松面对的剪接机还是一张大桌子,四个角落有四个盘,坐在桌前的他得扯着一格格的画面与声音不断修修剪剪,剪着剪着,常常是墙上贴满了胶片,他的身上也挂了一圈又一圈的胶片。累了,贪剪接机的背后有灯,比较暖,他就直接钻到剪接机下睡一两个小时。

他最怕剪辑的时候有其他人来剪接机前观看。“一见有人来就‘热情’得不得了,主动站起来端茶送水,坚决不能让他靠近剪接机。”

就在这种情况下,他剪接出的电影开始接近世界一流水准。

在台湾电影的“新浪潮”运动中,出现了一批侯孝贤、杨德昌、万仁等新导演。而所有这些导演在 “新浪潮”的早期拍摄的电影,几乎都是廖庆松一个人剪辑的。有那么五到十年,一年365天中,有200多天他都在熬夜。

后来他发现,甚至自己的性格也被剪辑改变了。“侯孝贤导演很浪漫,所以做剪辑的有时候需要理性一点;而杨德昌导演是学计算机的,在拍片之前一步步就设计得很精密,剪辑时得告诉他观众未必像程序那样理性。”

一次,廖庆松捧起一本心理学方面的书做性格测试,发现自己在各项测试中的结果都是偏中庸的。他想,这大概是跟不同脾气的导演合作之后磨炼出来的性格。

剪辑影片之余,廖庆松喜欢读书。公司里的同事曾调侃他“只要不在剪片,就是在抱着书看”。从中国古代的老庄、佛学、唐诗宋词,到西方的心理学、管理学的典籍,他都有兴趣去看。

他甚至还钻研过一阵子营养学,“因为年轻时熬夜那么多,我怕我会暴毙啊”。

看着看着,这些书也融入了他的电影剪辑。在1989年,古诗词帮他解决了侯孝贤抛过来的一个大难题——后来台湾电影史上的经典之作《悲情城市》。

《悲情城市》的摄影师陈怀恩在二十年后谈起这部影片,还在念念不忘剪辑师的重要:“侯导的电影风格之所以能够贯彻下去,关键在于廖庆松能够接受他这样去拍。”

刚开始接过《悲情城市》的素材时,廖庆松是照着剧本一场场规规矩矩地剪的,后来发觉不对头了:剧本上的两百余场戏中,有三分之一左右的场次,导演都没有拍。

廖庆松几乎以为这部影片剪不出来了。不过,面对一堆接不起来故事的素材,他灵光一现地想到了自己当时在读的唐诗。

侯孝贤导演的影片镜头几乎不动,远远地望着景物,画面安静而悠长,廖庆松发现,每一个镜头都像是一句诗。他甚至能从这“诗歌”的韵律中辨别出杜甫,三吏三别,那种流离颠沛的氛围与《悲情城市》是一样的。

他想到了“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,古诗可以经过这样的倒装,意思却不受影响;他还想到了“遥怜小儿女,不解忆长安”,从这边看过去,那边又想回来,诗句本身就是无比精彩的剪接。

影片剪了整整四个半月,完成没多久,他就与剧组踏上了去威尼斯影展的路途。也不知道为什么,廖庆松就有一种感觉,他对侯孝贤导演说:“我们会去拿奖。”

颁奖那天,侯孝贤导演对他说:“小廖,好像都给你讲对了”。1989年,在威尼斯电影节,《悲情城市》夺得了金狮奖。这是台湾电影人第一次在世界三大电影节上得奖。

《悲情城市》也是廖庆松剪辑生涯的一个转折点,他形容这种关于诗歌与电影的顿悟“好比是一下打通了任督二脉”。

“你看我剪接的影片有个人风格吗?没有的,我都是在寻找影片本身的样子。” 他说。

从1998年起,他开始担任侯孝贤多部影片的制片人,另外,他也在台湾的一些大学内兼课。

“现在我的时间,大概只有两三成是花在电影的剪辑上。”廖庆松说,但“最爱的,还是剪辑”。

台湾出版过一本廖庆松的传记,叫《电影灵魂深度的沟通者》,这书名出自他说过的一句话:“剪接对我而言,是深度沟通,深到你连灵魂都得交付。”

廖庆松的脑海中一直有一个画面。那是童年时,住在台北市的艋胛地区的自己,在只容一辆车开过的碎石土路旁,童年的他带着一头一脸白扑扑的痱子粉坐在傍晚五六点的屋檐下,绘声绘色地讲着从广播剧里听来的故事,旁边围着一群听得津津有味的小伙伴。

“那其实需要很多的想象力,可以锻炼影像转换的节奏,可以看到每个人投入的表情”,廖庆松说,“现在想来,那就是我最初被电影吸引、累积感觉的时候。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制