很多年里,苏州人高福民都在寻找一段被遗忘的过往——“康乾盛世”时苏州工匠手下的桃花坞版画。

“世上竟有如此精美的套色版画”,多年前,日本收藏家德力富吉郎发出激动的感叹,“太美妙了,它的精美是冠绝古今,无与伦比的”。

然而,在它们的故乡苏州,这些被日本、欧洲收藏家视为珍宝的画张,早已难觅踪迹。关于那些精美版画的记忆,则随之沉入历史深处。

为了让国人重见这些画,高福民花了15年的工夫。

-------------------------------------------------------------------

悠闲的周末中午,退休多年的苏州前文化官员高福民无意间踱进路边一家卖“桃花坞”年画的小店,然后目瞪口呆。

“哎,这不是我书上的画吗?”他望着店里最显眼处,“怎么跑这边墙上来了?”

那是一幅店主复制的清朝康熙年间七色饾版印刷花卉博古图,仿作远比不上原作的精致,但已经殊为不易——就在不久前,这些“康乾盛世”期间的印刷品,还深锁于海外各大博物馆,是难得一见的收藏品。大多数中国人,一生都无缘得见。

高福民记得,他曾带着一些康熙至乾隆年间苏州版画的资料,去拜访一位年过九旬的版画研究者,老人研究版画几十年,却也是第一次见到这些图样。

“世上竟有如此精美的套色版画”,数十年前,日本收藏家、版画家德力富吉郎凭着东京国立博物馆馆长长浅野公爵的介绍信,终于在大英博物馆见到这批版画的原件时,发出过更为激动的感叹:“太美妙了,它的精美是冠绝古今,无与伦比的。”

遍阅世间画作的日本艺术家,如此评价他所见的苏州版画:“其格调之高超群绝伦。”

然而,在它们的故乡苏州,这些被日本、欧洲收藏家视为珍宝的画张,早已难觅踪迹。提起苏州的“桃花坞”版画,人们的印象都是一团色彩艳丽、印刷简单的小画张。很少有人知道,曾有过那么一个时代,我国民间匠人雕刻木板印刷的彩图,令异国的艺术家如痴如醉,深刻影响了日本“浮世绘”艺术的发展。那年头,这些市民阶层家里贴画的印刷效果,能够完全复制出画师以毛笔渲染出的水墨笔触。

可昔时苏州繁荣的版画行业,在太平天国时期毁灭,而关于那些精美版画的记忆,则沉入了历史深处。

为了能让国人见到这些画,高福民花了十五年的工夫。

小店里的那幅花卉博古图,也许是“苏州版”消失150多年之后,第一回重现于苏州的寻常店家——虽然有侵犯了高福民版权的嫌疑。如果不是他与来自台湾的出版人黄永松合作出版《康乾盛世·苏州版》,从世界各大博物馆将这些收藏品找出来,这些精美的古代印刷品,对中国人而言,可能还只是一个传说。

但在小店中,短暂的惊讶过后,这位土生土长的苏州人并没有给自己维权。他的第一反应,是指着画对同行者感叹:“漂亮吧?一挂到墙上就看得出来,这些画,不一样。”

“收到唐伯虎的画是有可能的,收这个,不可能”

高福民至今记得,退休前几年,天津作家冯骥才来苏州找他,要看传说中的苏州“桃花坞年画”。

两个人在游人如织的山塘街转悠了大半天,也看了当时官方好不容易弄起来的桃花坞木刻年画档口,最后冯骥才坐下来,带着一种难以置信的神情问高福民:“这就是‘南桃北杨’里的‘南桃’?”

冯骥才的老家天津,有中国四大木板年画之首的“杨柳青年画”。苏州的桃花坞年画本该与其齐名。可当时他们见到的年画呢?用高福民的话说,“可怜巴巴的”,“粗制滥造,红红绿绿”。

面对冯骥才的质疑,他无话可说。

那年头,能在市面上看到一些“桃花坞年画”的踪迹,已经实属不易。

早在1949年以前,因为西方石印技术的冲击和多年战争的影响,桃花坞就已经只剩下3家年画铺,基本上“只靠印刷粗糙的纸马、灶王爷、炮仗纸等维持度日”。

解放以后,年画事业迅速恢复。不仅中央颁发文件指示,要“改造旧年画”,反映“现实生活”,民间备受鼓舞的苏州知识分子也对“老”年画抢救了一阵。比如苏州过云楼第四代主人顾公硕。他从布满尘土的桃花坞画典里翻出了1949年前常见的图样,从画铺的角落里搜罗出残缺不全、自民国后就不再雕刻的新版,还自掏腰包帮失业在家的桃花坞木刻艺人渡过难关,帮助画店恢复生产。

总算,气若游丝的桃花坞年画被“救”了回来。

高福民小时候,家里的墙上,“左边一幅《杨门女将》”,“右边一幅《大闹天宫》”,抬头一望,还能看到“一百零八将”。那还是上世纪60年代初期,每年四月十四,苏州阊门有“轧神仙”的庙会,庙会上能见到各种逗孩子开心的小玩意儿:泥人,年画……

他觉得自己很幸运,小时候生长在从事传统美术行业的苏州人家,“有过熏陶”。高福民的父亲在檀香扇厂工作,母亲的工作则是画扇面。很多年后他自己在文化局工作了,要去挑选一些苏州的工艺品,看见别人递过来的“檀香扇”,一时无语:“这也叫檀香扇?”

小时候家里见过的扇子,比眼前这些,分明“不知好了多少”。

而桃花坞年画的遭遇与此类似。

2005年,苏州市政府启动对“非物质文化遗产”的抢救保护,高福民所在的部门受命建立一个桃花坞木刻年画博物馆。当时市领导对他的工作很支持,给了一块很好的场地——在一处紧邻唐伯虎故居的传统园林里。唯一的问题就是:没有展品。

没有从前的年画,也没有旧时印刷年画的老版。

高福民甚至托人在古玩市场“撒了一张网”,试图收购一些散落民间的老年画或者旧版。结果很简单,没有。

“全是新东西,那还叫什么博物馆呢?”高福民犯了愁。

曾经搜集了一屋子老版的顾公硕,在1966年8月去世。去世前,因为担心家中收藏的文物被毁,他主动要求苏州博物馆来抄家。但最终,博物馆的人没来,来了两批红卫兵,把他家里的“黑货(四旧)”席卷一空。当天晚上,顾公硕给家人写了一句话:士可杀不可辱,我去了。

他在虎丘自沉。

在那样的岁月中,这些人早年苦心收集的雕版,彻底成了无人关心的木板。高福民追问它们的去向,别人告诉他,“早就毁了”。

寻找了一圈之后,他终于无奈地说:“(在古玩市场上)收到唐伯虎的画是有可能的,收这个,不可能。”

“我发现了一个宝库”

2009年,台湾《汉声》杂志创办人黄永松去苏州找高福民,想让他写本关于桃花坞年画的书。

“炒冷饭没意思,”高福民对他说,“我有另外一个好题材,你听听,能不能写?”

当时《汉声》正在筹划做一系列“苏州风物志”图书。黄永松有感于各地“互相套模式”推广文化的现状,想深入做一个地方的文化风物。苏州恰是“江南文化最集中、最丰富的地方”。

然而高福民对他讲了一件新鲜事:苏州版画的所有好东西,都在太平天国之前。

在黄永松到来之前,高福民已经与冯骥才合作,编写过《中国木板年画集成·桃花坞卷》。这本书写着写着,他发现似乎有些线索,被掩埋在历史背后。

上世纪50年代初,顾公硕抢救过一批年画,多半是色彩对比强烈、图案质朴并且蕴含了劳动人民对生活美好愿望的喜庆画张。譬如《花开富贵》、《和气致祥》,或者是“花果山猴王开操”“孙悟空大闹天宫”这样喜庆热闹的场面。

但在论述桃花坞年画的遗稿中,他老人家提醒同行:不能忽略苏州虎丘年画。

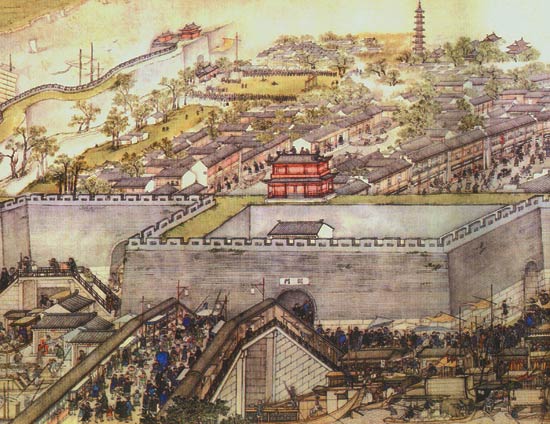

“在太平天国以前,这里一直是名胜之地,同时也是个商业区。山塘街河岸店铺栉比,特别是苏州的各种工艺美术品,大都集中于此。当时卖年画的商店,叫做‘画铺’,挂着天官三星、人物故事、山水花鸟画,以及春联喜对等。”

从前人的笔记中,顾公硕已经意识到,“作家画始于山塘虎丘,太平天国以后没有了”,“它的构图、线条与色彩,都有高度技巧,堪与晚明新安刻工媲美”。

然而,太平天国之前的苏州木板年画是什么样?对那时的高福民,乃至整个研究界来说是个谜。

唯一的线索,就是同样爱好版画的作家郑振铎从前著作中一些模模糊糊的黑白图像。

在筹建年画博物馆的过程中,高福民一点点入了木板年画的这扇“门”。博物馆里的藏品,有一半来自一位老文化人的捐赠,剩下的,则是高福民从苏州图书馆里面找出来的。那时候他才真正意识到顾公硕对桃花坞年画的影响——这两批老年画,大约有八成是同版的,从年代来看,应该就是顾公硕在解放后“抢救”出来的那一批老版画。

他意识到:“如果不是他当年整理出来那么多,我们现在可能就看不到桃花坞年画了。”

现在,结束在文化局的工作之后,高福民决定腾出时间来,自己去“好好做几个课题”。

不管之前是跟台湾作家白先勇一块儿重拾昆曲《牡丹亭》,还是跟美籍华人建筑师贝聿铭一块儿建设苏州博物馆,他都没忘记默默地收集与桃花坞年画有关的资料。“看到有意思的资料就放在一边,”他比划着对记者解释说,“也就是见到了就留心一下而已,大概有十几年”。

对版画研究越深,太平天国之前苏州版画之繁华,便越发清晰:

“自雍正至清季,坞中诸肆,殆为江南各地刊画之总枢,盖自徽派版画式微以后,吴中刻工起而代之矣。所刊具有西洋风者,其情形与利玛窦之宗教画像为徽派刻工所复课者相同,”这是郑振铎写于1940年的描述。

“中国年画感动了日本的浮世绘画家……浮世绘的新构思,无不以此为参考”,这是日本版画研究家小野忠重留下的评论。

《中国木板年画集成·桃花坞卷》还没写完,高福民已经按捺不住了。他对冯骥才说:“我发现了一个宝库!”

故纸堆里,埋着一段已经被遗忘的岁月:一个东西方文化不时交流、互相倾慕的时代。

1686年,“太阳王”路易十四给中国的康熙皇帝派来6位数学家,“以为陛下带来我们巴黎城内著名的皇家科学院中最新奇的科学和天文观察新知”。那年头,欧洲知识界对远方的文明古国充满美好的想象,一个籍籍无名的法国女人,只因谎称自己是中国公主,就能轻易打入法国上流社会,而千里迢迢从欧洲来的画师,也进入满清宫廷,与那里顶尖的苏州刻工相遇,互相影响了对方的艺术风格。

另一方面,国际上略有开放姿态的清廷,在民间并没有放松对思想的钳制。明末兴盛的“淫邪小说戏文”被严令禁止,民间印刻业无书可印,便把重点转向装饰用的画张,题材则选用朝廷所提倡的人物、风景画。

在这样的机缘巧合下,远在江南的苏州木刻版画,迎来了全盛时期。

“一幅画往往要刻三四十块版子,……每一朵花或一片叶要分出颜色的深浅,阴阳向背”

从2009年起,高福民与黄永松花了5年时间,把全世界有可能收藏了清代苏州木刻版画的博物馆、高校都翻了一遍。他们找到了375幅留存于世的版画,其中在国内的,“只有百分之一”。

这“百分之一”的版画里有两张是海外回流的拍卖品,不幸在国内还流拍了。

那时候,高福民得知了这个消息,从苏州追到北京,又回到苏州,好说歹说,让对方把画以一个比较低廉的价格让给了他。那是一幅乾隆年间的《麟儿图》,大约是从前大户人家用来贴窗户的,虽然被一本正经装进了相框,泛黄的纸片上,依然有清晰的窗格印。

“天壤之别吧?”高福民从书房里腾出一块地儿,展示这幅装裱好后有一人高的版画,“那时的工艺,多精美!”

一个妇人手持莲花,正待插入花瓶,身后两个胖娃娃正在嬉戏。窗外显然是花园,能见到太湖石、流水与小桥,而这些景物都是立体的——有阴影,光暗分明,有写实的边边角角,而那些石栏、长廊、窗台的延长线,最终都交汇于画面外的消失点。

这种“焦点透视法”,是欧洲文艺复兴之后“把自然科学成就引入绘画艺术”的结果,能够在平面画上表现出纵深立体的效果。

清康熙年间的苏州工匠,则把这一点纯熟地融入到了刻板中。

早在1931年,日本学者就开始研究清代的苏州版画。“在日本,明治时期(1868至1912年)之前传来的作品大都被作为‘唐物’珍藏,装裱后以保存起来。这些作品被作为‘姑苏版’‘苏州版画’。”

而他们给“姑苏版”的定义是:在西洋铜版画影响下产生的作品。“特别要引起重视的是,”日本学者黑田源次写道,“它能确切把握西洋铜版画中所得到的意象,把它融入中国传统绘画的主题之中,并以自然而然的形式表现出西洋绘画的特征”。

而高福民有些不同意这个80年前的定义。在搜集了全世界留存的清代苏州工匠作品之后,他觉得,阴影浓重的“仿泰西笔法”画,只是苏州版画的一小部分。

曾让日本收藏家德力富吉郎在大英博物馆中激动不已的版画,就来自清康熙年间的苏州。它们更像工笔画,“绘写工致,气格高雅”,高福民把这批画归类为版画中的“文人画”。

“你看这个阴影,”他指着画中从浅而深的荷花花瓣说,“就是用‘饾版’表现出来的。”

“饾版”是一种彩色套印技术。按高福民的描述,就是“一排像小饾饤一样排起来的版”,通常每一块雕版上只有一种颜色的图案,甚至同一种色彩,还能根据深浅不同分出好几块板,印刷时从浅至深逐渐套印。

“一幅画往往要刻三四十块版子,先后轻重印六七十次,每一朵花或一片叶要分出颜色的深浅,阴阳向背,”《中国印刷史》对‘饾版’有过这样的记载,“看起来好似北宋人的没骨画法。”

而在印刷一些白色的花朵时,工匠们采用的就不仅是“饾版”技术了。他们甚至能让宣纸浅浅地如浮雕一般凸起,让那些白纸上的白玉兰、或是白绣球花活灵活现地跃出纸面。

在最热闹的年代,虎丘山下的七里山塘街,这个曹雪芹笔下的“最是红尘中一二等富贵风流之地”中,有数十家画店。这些得用几十块雕版才能印刷完成的版画,一年可以生产百万张。

现在,留存于世的苏州版画,大多散落在英国、法国以及日本等国的博物馆里。

高福民笑眯眯地说:“那些画找得我好苦好苦啊。”

“知识分子是有责任的呀”

有人说,还得是高福民,才能做出这本以康乾年间苏州版画为主题的书籍:那些画都已经流散到国外了,换了别人,谁有那个本事把他们找出来呢?

高福民则认为,他能把研究坚持下来,全靠黄永松。

这两人是这么分工合作的:高福民分析资料,黄永松想办法把那些画还原出来。

高福民知道伦敦大学的某教学楼里有一幅硕大的“一团和气图”,也知道大英博物馆里藏着让德力富吉郎惊叹不已的花卉博古图。有一回他听说美国大都会博物馆要举办一个“明清版画展”,一下子振奋了:那里面肯定有苏州版画嘛!于是联系贝聿铭事务所求助。一星期后,那次展览的图册寄到了他的手上。

这些寻访不是每一次都会有结果。

他最念念不忘的,要数收藏于法国国立图书馆中的一幅《百年喜遇岁朝图》。这是一幅非常大的清代早期木刻版画,描绘了江南集镇过年的情景。据说,画上有169个人,还是复杂的十色套印。可是黄永松拜托不同的人去图书馆里找了四回,始终找不到。

无论如何,在看过了黄永松复原出来的近四百幅版画作品之后,高福民在书中写下了这样的语句:

“从晚明至清康熙60余年中,我国江南的版画艺术采用饾版、拱花技术创新发展,至精至美。”

从退休后“做课题”开始,他的生活习惯就保持得很规律:写稿、整理资料,每天晚上差不多都得忙到两点才睡。

“有人说,你可以悠着点做,”可是高福民不以为然,“悠着点做,是做不出来的。”

他近距离见过许多人做事的劲头。从前在修苏州博物馆的时候,他作为甲方代表常常与设计师贝聿铭在一起。有一阵儿,贝聿铭想在博物馆北墙上打造一片“江南山水”,高福民就推荐他看看米芾的画。接下来,他发现贝老整天捧着一本米芾的画册,工作时在看,吃饭时也在看,苦苦思索那一片山水的具体形态。

“他一个九十岁的人了,工作起来就跟五六十岁的人似的。”高福民很惊讶。

另一回,“汉声”团队来苏州做“水八仙”。正巧,高福民认识一户种鸡头米的农户,便介绍他们认识。接下来,又出现了令他惊奇的一幕:“汉声”的人跟着农户回了家,农民早上四五点起床,他们就跟着起床、下田,在太湖边的水田里弄得满身是泥巴,还不忘记一个镜头一个镜头地记录种植的过程。

等到开始写《康乾盛世·苏州版》的时候,他已经想明白了:文化研究就得“精耕细作”,“要么不做,要做就做到最好”。

“现在好多文化工作,只把手艺人保护起来,可是……”谈到兴起处,高福民着急地说,”一种文化,只有手艺人在支撑是不够的。要真正保留住那一种文化,还需要‘士人’去研究记录,去著书立传。”

所以,“知识分子是有责任的呀!“

从文化局任上离职的时候,他还有几年才退休。他对挽留他的市领导说:“你让我把这几个课题做完。”

有什么办法呢——“我就是喜欢这些年画,从小就在这个氛围里成长起来的”。

而他所见的已经不是最辉煌的历史:早在200年前,苏州版画已经式微。

随着传教士被赶走,对外交流减少,“泰西画法”从苏州版画中日渐消退。嘉庆、道光年间,苏州版画依旧精致美丽,尺寸却大幅缩小,高福民猜想,大概那时的市民购买力已经大不如前了。

然而真正让苏州版画元气大伤的,还要数太平天国运动。

1863年,在清军溃败、太平军进城的战火中,苏州城外的山塘街被焚毁。大火烧了七天七夜。与整条街一起化为灰烬的,还有传承数百年的年画与画版。

巧合的是,也差不多在那两年,日本浮世绘版画走出国门,对欧洲艺术产生了巨大影响,世界范围内的现代艺术运动被其催生。

而在中国,姑苏版画逐渐消亡,被人遗忘。

“只有做出来的成果,才是会真正留下去的”

山塘街大火之后,年画匠人们在桃花坞重新聚集起来。

然而,古版已经在大火中被烧了干净。“没有了古版便断绝了传续”,高福民在书中写道。

他们再也没有复制出从前那样复杂、精细、足以与工笔画相媲美的年画。

“太平天国运动之后,中国人感到周遭的一切都变了。”美国汉学家、加州大学戴维斯校区历史学教授曼素恩,在研究晚清江南地区的一个士人家庭时意识到这一点,“人们的身心创伤是如此刻骨铭心。”

那个时代,人们频繁遭遇亲人的死亡、家庭的流离失所。具体到某一个家庭上,也许就是姐妹之间留下的吟诵唱和,都写于太平天国运动之前——就好像没有人能在那一场战乱之后再次心平气和地打量自己的生活似的。

“这种情绪比美国人在‘9·11’之后的感觉更为强烈,”曼素恩写道:“对大多数人而言,战乱之后,生存成为第一要务。”

苏州版年画成了一个传说,郑振铎、顾公硕在模模糊糊的黑白插图中略能一睹其貌,而更多的人,再也不知道曾有过那样的彩画,“雕缕精绝”,还能“确切地把握西洋铜版画中得到的意象,把它融入传统绘画的主题之中”。

“我现在写这个书,感觉很明显。自太平天国起,随着时代的变化,传统文化一点一点微弱下去,”高福民说,“最后到了文革,一下全没了。”

他拿着还原的苏州版画,问相识的刻板高手:能还原出这幅画的效果来吗?

对方告诉他:“不可能的,刻不出来。”

可高福民依然想感谢这个时代:比起个人的努力,是如今前所未有的开放情形,才令苏州版画的回归成为可能。

毕竟,在他之前,鲁迅、郑振铎乃至顾公硕,都想过要寻访这些清代版画。

“我无非是遇到一个机遇,要感谢改革开放和弘扬中华文化的年代。”

苏州版画也给他带来了意想不到的荣誉。

今年3月,因为“挖掘和整理了桃花坞木板年画早期遗产”,高福民获得了“中国非凡时尚人物奖”。

在他书房中一个不显眼的格子里,放着两块水晶奖牌。除了这块“中国非凡时尚人物奖”,另一块是体制内的全国文化先进工作者。

看着这两块奖牌,他自己也觉得“挺有意思的”。

不过,一会儿之后,他还是正色说道:“这些都是过眼烟云。”

在看过了那么多的浮沉悲喜之后,这一点再明显不过了:“只有做出来的成果,才是会真正留下去的。”

本报记者 黄昉苨

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制